13 نوفمبر 2024

خلافات المجتمع المدني السوري

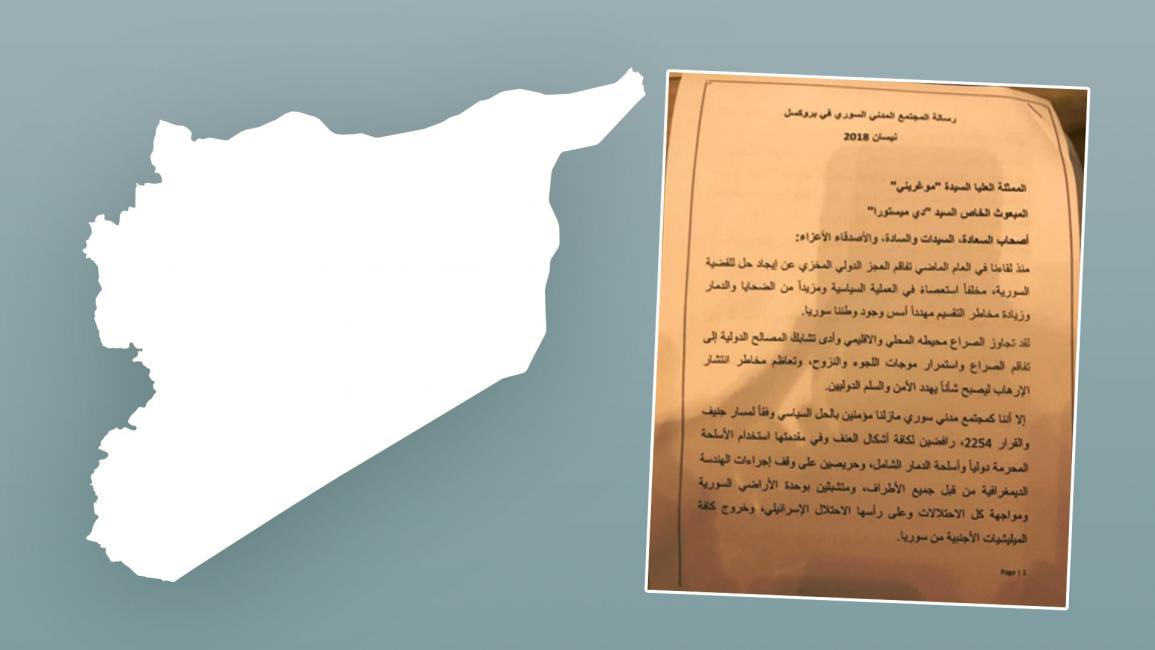

تسرّب إلى الإعلام، قبل بضعة أيام، بيان لمنظمات المجتمع المدني، وضمن أسطره إشارة إلى أنه سيُقرأ في اجتماع للدول المانحة في بروكسل. سُرّب البيان، وكأنُه يعبّر عن كل منظمات المجتمع المدني السوري، أي الموجودة في مناطق النظام والخارجة عنه وفي الخارج، حيث دول التهجير. أوضح تمحيصٌ قليل في الأمر أنّ تسريبه كان مقصوداً، ويُراد من خلاله تدجين ما تبقى من هذه المنظمات ضمن رؤية مبعوث الأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، لدور هذه المنظمات، حيث هي تمثل الطرف الثالث (الثلث) في أي مؤتمر سياسي في جنيف أو سواه، ويخص المرحلة الانتقالية للحكم. وتلقى البيان مدافعين شرسين عنه، ومعارضين له، وصامتين عنه، وهناك من قلل من شأنه. الإشكال أن البيان المسرّب قُرئ في اجتماع الدول المانحة، واعتمد ضمن أوراقهم.

إشكالية البيان أنّه يعبّر عن منظماتٍ فقط، ومضمونه أقرب إلى رؤية النظام لكل ما حصل في سورية، ويستخدم مصطلحاتٍ مقصودة، بحجة الحيادية والمراقبة، كالآتية "أطراف الصراع، الهندسة الديموغرافية، تفعيل القنصليات، رفع العقوبات الاقتصادية". الإشكالية الأسوأ أنّه لا يشترط ذلك كله ببدء المرحلة الانتقالية، أي انتقالية إلى مجلس حكم له كامل الصلاحيات، وأيضاً لا ينص على أن مرجعيته بيان جنيف1، وبذلك يستقي جلَّ أفكاره من رؤيةٍ سياسةٍ محدّدة، يتحرك من خلالها دي ميستورا والروس خصوصاً. وأصدر لاحقاً بعض الذين صاغوا البيان المسرّب توضيحاتٍ كانت مجرد صدٍ للهجمة التي اشتدت عليهم في وسائل التواصل الاجتماعي والمندّدة بالبيان، وبالعقلية التي تقف خلفه، والتي مرجعيتها التصالح مع النظام والإقرار بالواقع الراهن.

لستُ ممن يقلّل من شأن اجتماع الدول المانحة، ولا من بياناتٍ كهذه؛ الإشكالية أنّها تُعتمد لدى الاتحاد الأوروبي باعتبارها تمثل المجتمع المدني السوري، وأن ما يحصل في سورية تتحمّل

مسؤوليته الأطراف التي يقاتلها النظام، وليس العكس. وتأخذ الفكرة السابقة جدارتها من تداول المنظمات التي خرجت من مناطق النظام البيان المشؤوم، وكأنهم اكتشفوا ترياق الخلود.

يمتنع البيان عن تعميم أية أرقام "بشرية" ساهمت تلك المنظمات في إعالتها، سيما أنهم أكّدوا أن وظيفتهم "غير سياسية"، ولحماية التعليم والصحة والإغاثة والحماية. فهل استطاعت تلك المنظمات المساهمة الفاعلة في تأمين تلك الاحتياجات؟ هل يمكن أن ننسى أوضاع الأطفال أو النساء في مخيمات تركيا والأردن ولبنان، ولن أتكلم عن أوضاع غير الموجودين فيها. أيضاً لم نعرف من استفاد من المساعدات فعلياً، ولا سيما في مناطق النظام، وهناك تقارير عن فساد كبير في ذلك، وأن المساعدات كانت تذهب إلى غير المحتاجين.

الوضع السوري بعد الثورة، ورفض النظام تقديم أية إصلاحات أو الرحيل، أدخل سورية في مأزقٍ شديدٍ، وتَعمقَ بشكل كارثيِّ مع التدخلين، الإقليمي والدولي. وبذلك تحوّلت سورية إلى أرضٍ لحروب الآخرين عليها. يتطلب هذا الوضع حتماً مساهمة كبيرة لمنظمات المجتمع المدني، ودعماً كبيراً لإيفاء الحاجات. هنا لا أقلل من أهمية عملهم وضرورته، وليس صحيحاً توجيه الاتهامات لها، لأنها تقوم بالمساعدة فعلاً. الاشكالية هنا، في عدم حياديتهم وانحياز المُسرّب أو المصحح له لرؤية سياسية محدّدة، وهنا لا يكفي القول: هل يمكن النقاش بشأن دور النظام في كوارث سورية، وإنّه معروف. لا، فحينما تُعتمد البيانات وثائقَ في أدراج الدول، ويتم تمييع المسؤولية عبر ذلك فهنا يوجد تلاعب سياسي واضح، ولا علاقة له أبداً بالحيادية، بل وتسقط المصداقية عن كل العمل الذي أشدت به من قبل.

إضافة إلى ما سبق: أي مرجعيات تعتمد عليها منظماتنا هذه؟ أليس من الضرورة وجود تنسيق عام لأعمالها يوضح ما فعلته، والأماكن التي عملت فيها وإنجازاتها الواقعية؟ حافظت هذه المنظمات على عملها الفوضوي، ونادراً ما حصلت توافقات على أماكن العمل أو نوعيته، باستثناء المخطط لدى الممولين. الإشكالية هنا في قيادات المنظمات وفي الجهات الممولة؛ فأغلبية القيادات قادمة من أوساط سياسية فاشلة وباحثة عن مصالحها، والتمويل ذاته تقدّمه الدول المتقدمة، أو المنظمات التي تعمل تحت هيمنة دول معينة، وتريد من خلاله اختراق المجتمعات المحلية المتخلفة، وتشويه نشاطاتها وأعمالها المدنية والسياسية والثقافية، أي تريد تخريب المجتمعات. أقول التخريب، لأن مجتمعاتنا، والسورية منها تحديداً، كانت بحالة ثورة، أي أظهرت قيادات ثورية وشجاعة وكان يجب تدجينها، وهذا ممكن عبر المال والسفر واللجوء لاحقاً. المال أساسيّ في المنظمات هذه، وبدونه لا يمكن أصلاً القيام بأية أعمال لإيفاء الحاجات. وهنا يبدأ الفساد، وتبدأ التبعية للجهات الممولة، وتبدأ الأكاذيب في التقارير المُقدمة. وبالتالي تختفي الوقائع الحقيقية من أجل السرقة والفساد. إضافة إلى كل ما تقدم، هناك منظمات متخصصة بالديمقراطية وحقوق الإنسان والمرأة، ولا أحد يعلم عن نشاطاتها أبداً، وهنا الفساد الأكبر.

يستند مفهوم منظمات المجتمع المدني إلى مجتمع مستقر أو في حالة ثورة، ويعبر عن بعض

أشكال العلاقات بين المجتمعين، الأهلي والسياسي، وهو يعبر كذلك عن حالة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للناس؛ أي من السخف بمكان اعتباره لا يمتلك رؤية سياسية، بل هو كذلك، وعليه تحديد الحقوق الأساسية للناس، ووجودها من عدمها. والكلام عن الحقوق هو كلام عن الدستور وعن القوانين، أي عما ينظم حياة كل المجتمع بكل مستوياته، ومنها السياسية بالتأكيد. لهذا، ليس من الصحيح أبداً اعتبار موضوعية هذه المنظمات في انعدام الرؤية السياسية لها وفي أعمالها.

في كل الأحوال، تعبّر هذه المنظمات عن أفرادٍ بحثوا عن تمويل، وتلقوه وهم يواظبون على إرسال تقارير دورية عن أعمالهم للممولين، وهم بذلك يصبحون موظفين عالميين!. الإشكالية أن كل هذا التمويل يذهب إلى المكان المنخفض، حيث الفساد، أو تكمن فائدته في أعمال هامشية، وربما تساهم في التخفيف الأولي من حاجات الناس المذكورة أعلاه.

الوظيفة الحقيقية لمنظمات المجتمع المدني تكمن في تقوية الأوضاع المستقلة عن الدولة، وتحديداً الشمولية، وعن المجتمع الأهلي، أي تقوية أوضاع الطبقة الرأسمالية الخاصة، والدفاع عنها، وإيجاد أعمال خاصة بهم، وأن يصبحوا جزءاً منها، بفسادها ونشاطاتها، وهو ما كان يتم قبل الثورة وإلى الآن. عكس ذلك هو ما يُقدّم، أي أنّهم يدافعون عن المغلوب على أمرهم، والذي يظلّ أمرهم مغلوباً!.

إذاً لا حيادية في أعمال منظمات المجتمع. ونقاشنا هنا، وفي وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر البيانات المتضاربة كله يؤكد ذلك. وبالتالي هناك ضرورة للاهتمام الدقيق بأعمال هذه المنظمات وبتحديد المسؤولية عما حدث في سورية بكل وضوح وأناة، وهذا ليس عملاً سياسياً مباشراً، بل ضمن خانة علم الحقوق والمسؤوليات، وهذا ليس بعيداً عن علم السياسة أيضاً.

إشكالية البيان أنّه يعبّر عن منظماتٍ فقط، ومضمونه أقرب إلى رؤية النظام لكل ما حصل في سورية، ويستخدم مصطلحاتٍ مقصودة، بحجة الحيادية والمراقبة، كالآتية "أطراف الصراع، الهندسة الديموغرافية، تفعيل القنصليات، رفع العقوبات الاقتصادية". الإشكالية الأسوأ أنّه لا يشترط ذلك كله ببدء المرحلة الانتقالية، أي انتقالية إلى مجلس حكم له كامل الصلاحيات، وأيضاً لا ينص على أن مرجعيته بيان جنيف1، وبذلك يستقي جلَّ أفكاره من رؤيةٍ سياسةٍ محدّدة، يتحرك من خلالها دي ميستورا والروس خصوصاً. وأصدر لاحقاً بعض الذين صاغوا البيان المسرّب توضيحاتٍ كانت مجرد صدٍ للهجمة التي اشتدت عليهم في وسائل التواصل الاجتماعي والمندّدة بالبيان، وبالعقلية التي تقف خلفه، والتي مرجعيتها التصالح مع النظام والإقرار بالواقع الراهن.

لستُ ممن يقلّل من شأن اجتماع الدول المانحة، ولا من بياناتٍ كهذه؛ الإشكالية أنّها تُعتمد لدى الاتحاد الأوروبي باعتبارها تمثل المجتمع المدني السوري، وأن ما يحصل في سورية تتحمّل

يمتنع البيان عن تعميم أية أرقام "بشرية" ساهمت تلك المنظمات في إعالتها، سيما أنهم أكّدوا أن وظيفتهم "غير سياسية"، ولحماية التعليم والصحة والإغاثة والحماية. فهل استطاعت تلك المنظمات المساهمة الفاعلة في تأمين تلك الاحتياجات؟ هل يمكن أن ننسى أوضاع الأطفال أو النساء في مخيمات تركيا والأردن ولبنان، ولن أتكلم عن أوضاع غير الموجودين فيها. أيضاً لم نعرف من استفاد من المساعدات فعلياً، ولا سيما في مناطق النظام، وهناك تقارير عن فساد كبير في ذلك، وأن المساعدات كانت تذهب إلى غير المحتاجين.

الوضع السوري بعد الثورة، ورفض النظام تقديم أية إصلاحات أو الرحيل، أدخل سورية في مأزقٍ شديدٍ، وتَعمقَ بشكل كارثيِّ مع التدخلين، الإقليمي والدولي. وبذلك تحوّلت سورية إلى أرضٍ لحروب الآخرين عليها. يتطلب هذا الوضع حتماً مساهمة كبيرة لمنظمات المجتمع المدني، ودعماً كبيراً لإيفاء الحاجات. هنا لا أقلل من أهمية عملهم وضرورته، وليس صحيحاً توجيه الاتهامات لها، لأنها تقوم بالمساعدة فعلاً. الاشكالية هنا، في عدم حياديتهم وانحياز المُسرّب أو المصحح له لرؤية سياسية محدّدة، وهنا لا يكفي القول: هل يمكن النقاش بشأن دور النظام في كوارث سورية، وإنّه معروف. لا، فحينما تُعتمد البيانات وثائقَ في أدراج الدول، ويتم تمييع المسؤولية عبر ذلك فهنا يوجد تلاعب سياسي واضح، ولا علاقة له أبداً بالحيادية، بل وتسقط المصداقية عن كل العمل الذي أشدت به من قبل.

إضافة إلى ما سبق: أي مرجعيات تعتمد عليها منظماتنا هذه؟ أليس من الضرورة وجود تنسيق عام لأعمالها يوضح ما فعلته، والأماكن التي عملت فيها وإنجازاتها الواقعية؟ حافظت هذه المنظمات على عملها الفوضوي، ونادراً ما حصلت توافقات على أماكن العمل أو نوعيته، باستثناء المخطط لدى الممولين. الإشكالية هنا في قيادات المنظمات وفي الجهات الممولة؛ فأغلبية القيادات قادمة من أوساط سياسية فاشلة وباحثة عن مصالحها، والتمويل ذاته تقدّمه الدول المتقدمة، أو المنظمات التي تعمل تحت هيمنة دول معينة، وتريد من خلاله اختراق المجتمعات المحلية المتخلفة، وتشويه نشاطاتها وأعمالها المدنية والسياسية والثقافية، أي تريد تخريب المجتمعات. أقول التخريب، لأن مجتمعاتنا، والسورية منها تحديداً، كانت بحالة ثورة، أي أظهرت قيادات ثورية وشجاعة وكان يجب تدجينها، وهذا ممكن عبر المال والسفر واللجوء لاحقاً. المال أساسيّ في المنظمات هذه، وبدونه لا يمكن أصلاً القيام بأية أعمال لإيفاء الحاجات. وهنا يبدأ الفساد، وتبدأ التبعية للجهات الممولة، وتبدأ الأكاذيب في التقارير المُقدمة. وبالتالي تختفي الوقائع الحقيقية من أجل السرقة والفساد. إضافة إلى كل ما تقدم، هناك منظمات متخصصة بالديمقراطية وحقوق الإنسان والمرأة، ولا أحد يعلم عن نشاطاتها أبداً، وهنا الفساد الأكبر.

يستند مفهوم منظمات المجتمع المدني إلى مجتمع مستقر أو في حالة ثورة، ويعبر عن بعض

في كل الأحوال، تعبّر هذه المنظمات عن أفرادٍ بحثوا عن تمويل، وتلقوه وهم يواظبون على إرسال تقارير دورية عن أعمالهم للممولين، وهم بذلك يصبحون موظفين عالميين!. الإشكالية أن كل هذا التمويل يذهب إلى المكان المنخفض، حيث الفساد، أو تكمن فائدته في أعمال هامشية، وربما تساهم في التخفيف الأولي من حاجات الناس المذكورة أعلاه.

الوظيفة الحقيقية لمنظمات المجتمع المدني تكمن في تقوية الأوضاع المستقلة عن الدولة، وتحديداً الشمولية، وعن المجتمع الأهلي، أي تقوية أوضاع الطبقة الرأسمالية الخاصة، والدفاع عنها، وإيجاد أعمال خاصة بهم، وأن يصبحوا جزءاً منها، بفسادها ونشاطاتها، وهو ما كان يتم قبل الثورة وإلى الآن. عكس ذلك هو ما يُقدّم، أي أنّهم يدافعون عن المغلوب على أمرهم، والذي يظلّ أمرهم مغلوباً!.

إذاً لا حيادية في أعمال منظمات المجتمع. ونقاشنا هنا، وفي وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر البيانات المتضاربة كله يؤكد ذلك. وبالتالي هناك ضرورة للاهتمام الدقيق بأعمال هذه المنظمات وبتحديد المسؤولية عما حدث في سورية بكل وضوح وأناة، وهذا ليس عملاً سياسياً مباشراً، بل ضمن خانة علم الحقوق والمسؤوليات، وهذا ليس بعيداً عن علم السياسة أيضاً.