09 نوفمبر 2024

عن أفق ضبابي لرئاسيات 2019 في الجزائر

مع انخفاض حمّى تداعيات قضية المخدّرات في الجزائر، وما حملته معها من إقالات، وإحالات على المعاش، وحالات منع من السفر إلى الخارج، جاء الدور على السياسيين، موالاة ومعارضة، للتراشق، في مؤتمرات صحافية وتدوينات وتغريدات على وسائل الاتصال الاجتماعية، للحفاظ على سخونة فصل صيف غير عادي في البلاد. وقد انطلق ذلك التراشق من خلال محاولاتٍ لفهم تحويل الأنظار من احتمال ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة إلى الحديث عن "مواصلة المهمة"، ما فتح الباب واسعا أمام فرضية فترة انتقالية، ودعوةٍ إلى تدخل الجيش في الحياة السياسية، لضمان أفق انتخابات رئاسية، لم يظهر بعد كيف ستجري، بأيّ مرشّحين وهل ستكون كسابقاتها أم أنّ الدّيكور سيتغيّر هذه المرّة؟

مجرّد الاقتراب من المشهد السياسي الحالي لمحاولة قراءته يصيب صاحبه بالصداع، إذ إن مسلسل حجز قناطير من المخدرات تحوّل من مجرد قضية قانونية، لتتمخض عنها كرة ثلج جرّت، في تدحرجها، في عز الصيف الساخن، حقائقَ لم يكن أحد ينتظرها، ليكتشف الجميع أن القضية ذات بعدين، قضائي بحت وخلفية سياسية أخذ الكل دوره فيها، موالاة ومعارضة، كونهم فهموا، جميعا، أن أفق الرئاسيات المقبلة في الجزائر هو الرهان، بالنظر إلى الشخصيات التي تكون قد تمت الإشارة إليها في خضم القضية، إضافة إلى عدم الفهم الذي رافق كشف الجيش عن تلك المخدرات، وليس الشرطة، وقد ساهم ذلك كله في وضع ديكور مشاهد ضبابية، تحاول المقالة هنا حل بعض "طلاسمها" المحيطة بها.

لماذا تتغزّل ما تعرف بـ"المعارضة" بالمؤسّسة العسكرية؟ ليست المرّة الأولى التي يُدعى فيها

الجيش الجزائري إلى التدخل في الحياة السياسية، ولن تكون الأخيرة، وهو اعترافٌ بأن المشهد الرّئاسي لا يتحكّم فيه الفاعلون السياسيون، بل هناك عنصر فاعل وموازن للحياة السياسية الجزائرية، وهو الجيش، كما أن هذه الدعوة اعترافٌ بأن الخوف من عهدة خامسة للرئيس بوتفليقة زال ليحلّ مكانه حديث سياسي آخر، يحمل عنوان "استمرار المهمة" أو، بالمصطلحات السياسية - القانونية، "فترة انتقالية".

كما تشير هذه الدعوة، من ناحية ثالثة، إلى وجود هامش للحياة السياسية في الجزائر، تتحرّك فيه الفعاليات التي لا دور لها أو لا وزن لها، في الحقيقة، ومن فرط خوفها من أن تبقى على الهامش، فترة أخرى، تفاوض لمكانة في المشهد السياسي المقبل، أو في أفق تشريعيات 2022، وهو الموعد الانتخابي الذي شرع بعضهم يتحدث عنه، في إشارة إلى أن تلك المفاوضات ليست بسبب "خطورة الأوضاع" أو "الحاجة إلى الديمقراطية"، بل هي مجرد نقاط في جدول مفاوضات تسوية سياسية، بالنظر إلى أن الأمور "التوافقية" قد تكون محسومةً، وأن الرهان هو في وضع سيناريو المشهد وإخراجه، ليكون جاهزا في ربيع 2019، موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

بالنظر، إذن، إلى ما سبق الحديث عنه، ما هي البدائل المتاحة أمام الفاعلين السياسيين، موالاة ومعارضة، للمشاركة في ذلك المشهد والحضور أو تسجيل الحضور في ذلك الرهان؟ بالنّسبة للموالاة، فان "السكريبت" دائما جاهز، والفاعلون الذين يحوّلونه إلى فعل سياسي نظّموا أنفسهم، بحيث إنّ حركيتهم تكون متّسقة: أحاديث صحافية، مقالات، ندوات صحافية وتغريدات في وسائل الاتصال الاجتماعية. ويشير مضمون ذلك الفعل السياسي إلى أن العهدة الخامسة حيوية، وهي تحمل عدة عناوين لتكون، تارّة، عهدة "الإنجازات" وخلفيتها دعوات من المناضلين والموالين لـــ"مواصلة المهمة"، وتارّة أخرى، وهذه المرة تلميحا، "فترة انتقالية"، في إشارة إلى أن وضع الجزائر لا يحتمل المغامرة بتغييرٍ ما، أيّا كان شكله ومضمونه.

وتشارك في هذه الحملة أحزاب من السّلطة (جبهة التحرير، خصوصا)، وتسير في ركبها أحزاب الموالاة التي تحرّك بعضها لاستكشاف ما تفكر فيه "المعارضة"، كما أعلن الآخرون ولاءهم لما يقرّره "الرئيس" بشأن تلك العهدة الخامسة، مواصلة المهمة أو "الفترة الانتقالية".

أمّا المعارضة، فبدائلها قليلة، وعلى الرغم من علمها بالرهانات، إلّا أنّ تشرذمها يمنعها من التأثير على المشهد السياسي، وهو ما دعاها إلى إطلاق الدعوة إلى الجيش لضمان ارتفاع تلك الضبابية، وتوضيح المبهم من تلك "الطلاسم" المرافقة لسيناريو رئاسيات 2019.

ويمكن، في هذا السياق، رسم صور المعارضة الحالية، شكلا ومضمونا، وهي معارضة أشارت إلى خريطة التحالفات في داخلها مقالة سابقة لصاحب هذه السطور، في "العربي الجديد"، حيث تتضمن تلك المعارضة، الآن، تيارا إسلاماويا، تتزعمه شخصياتٌ لها صيت في الساحة الدعوية، يمارس بعضها السياسة بصفة رسمية (رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، عبدالله جاب الله) وبعضها يمارسها بصفة إعلامية - اتصالية، بالنظر إلى موانع قانونية (القيادي في جبهة الإنقاذ، علي بلحاج). كما تتضمن الساحة السياسية معارضة ليبرالية - ديمقراطية تتمثل، أساسا، في شخصيات من المجتمع المدني (الحقوقي يحيى عبد النور)، وأخرى حزبية (الوزير الأول السابق، علي بن فليس، وزعيم حزب "فجر جديد"، سفيان جيلالي).

أما عن البدائل لدى هذه المعارضة، فلا يمكن أن تتعدّى مجرّد ذلك التغزّل في المؤسّسة العسكرية، طالبة منها "موازنة" الفعل السياسي في المشهد الراهن للجزائر. وعلى الرغم من ضيق أفق تحركها لصنع فعل سياسي ما، إلّا أنها ترفض التجمع لتعظيم المكاسب على قلّتها، ودليل ذلك أنها تراوح مكانها في إبراز فهمها رهانات الرئاسيات بالسيناريو الذي أرادته السّلطة، وتحضر لمختلف احتمالاته المستقبلية.

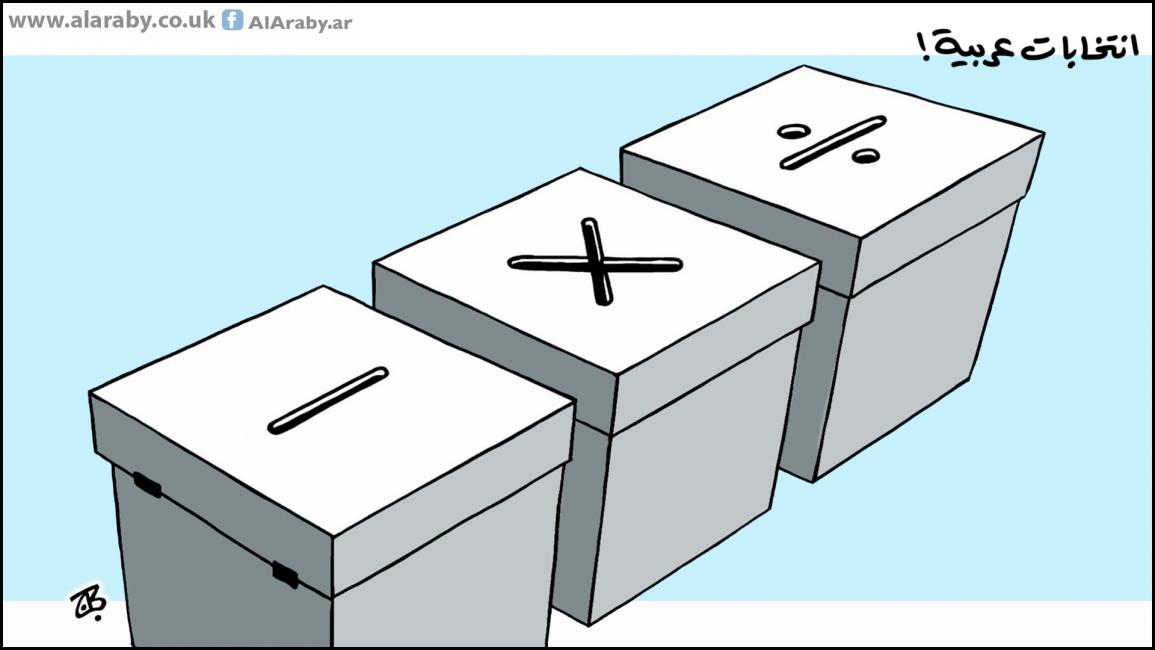

إذا كان المشهد السياسي على هذه الشّاكلة، ومضمونه عدم التوافق، موالاة ومعارضة، على الاحتكام لرأي الشعب السيد في خياراته، فلماذا يتحدّث النظام بمشاركة "المعارضة" عن إصلاحات دستورية. والحقيقة أنه لم يضع، بعد، بدائل لتجسيد خيار الشعب عن طريق انتخابات نزيهة ونظيفة، بل يستمرّ في اجترار الآليات نفسها، لفرض من يحكم البلاد، بل ويتمّ تعديل الدستور ليكون، دوما، على مقاس المقاربة التسلطية التي لا يملك أحدٌ إمكانية الفكاك منها؟

من دلائل عدم قبول المجتمع لهذه المسلكيّة/ المنهجية، مثلا، أنّ ثمّة من يقف، من المجتمع المدني، ضد تلك المنهجية (رسالة الشخصيات الـــ14 التي وقعت، أخيرا، رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية تدعوه إلى عدم الترشّح لعهدة خامسة)، وهو ما دفع النظام إلى إخراج تلك "المفاوضات السرية"، لفرض هذا الخيار أو ذاك في أعلى هرم السلطة، إلى العلن، حتى وإن تمّ ذلك بطريقة درامية مثل ما جرى هذه المرّة.

أدى هذا الازدراء للشعب السيد إلى تفكك المعارضة، وبروز مجتمع مدني أصبح متيقنا من أن وعيه هو الذي سيصنع التغيير، وهو ما يجرّنا إلى الحديث عن مسألتين في غاية الأهمية، تتعلق الأولى بالمعارضة، هل هي سياسية أم اجتماعية؟ والثانية حول مضمون الثقافة السياسية التي تحتلها المعارضة في رؤيتها للحكم.

بالنسبة للمعطى الأول، يمكن الحديث عن طابعين للمعارضة في الجزائر. الأول سياسي، أي بنخبةٍ تقدم نفسها سياسية، ومبتغاها تقديم رؤية سياسية مغايرة للمشهد الجزائري برمته، قصد رسم أفق التغيير من خلال صناديق الاقتراع. الطابع الثاني اجتماعي بحت، وذلك بعد ملاحظة المجتمع المدني فشل المقاربة السياسية، وأول تجسيد لهذا المنحى كان في أثناء أحداث "الربيع الأمازيغي الأسود" (2001)، حيث تمت الاستعاضة عن حزبي المنطقة ("جبهة القوى الاشتراكية" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية") بحركةٍ جمعويةٍ، حملت اسم "حركة العروش"، تماثل، في تكوينها وطريقة مطالباتها، حركة "حراك الريف" في المغرب.

كما برز إلى السّطح، وهو ما تركز الصّحافة ووسائل الاتصال الاجتماعية عليه الآن كثيرا، المعارضات المواطنية من خلال أغاني الملاعب الرياضية الحاملة حرية تعبير قاسية إزاء ممارسات السلطة على الأصعدة كافة، إلى جانب بروز جيل جديد من المعارضين من خلال وسائل الاتصال الاجتماعية، والذين كان لرسائلهم الأثر الكبير في العزوف عن الانتخابات في السنوات الأخيرة (فيديوهات "ما نسوطيش" (لن أصوّت) لشمس الدين عمراني و"راني زعفان (أنا غاضب) لأنس تينا).

أمّا المسألة الأخرى والمتّصلة بمضمون الثقافة السياسية للمعارضة فتركّز على رؤيتها للحكم على أنه نخبة واحدة تستأثر بالحكم، وهي مصدر السلطات والتسلطية، وهي الحاكم الفاعل للبلاد، والصانعة للمشهد السياسي كيفما تريد، وبالآليات التي تراها مجسّدة لمصالحها. بالنسبة للتغيير، فإن المعارضة تراه تدريجيا وبإجرائية تتضمن ما دعا إليه رئيس الحكومة الانتقالية الجزائرية فرحات عباس (توفي في 1961)، أو الزعيم التاريخي أحمد آيت أحمد (توفي في 2015)، أي من خلال جمعية تأسيسية ودستور مواطني، ثم بناء للمؤسسات عبر إجرائية انتخابية نظيفة ونزيهة.

ينتهي المشهد، بما ذُكر أعلاه، إلى نتيجةٍ مفادها أن المعارضة تحتاج، لتوجد، فعلا، فهما واضحا لرهانات اللعبة السياسية في البلاد، والتي يصنع مشهدها الأساس وجود منظومة حكم فعلية، ووحدة قرارية بمرتكزاتٍ من الضروري وعي ميكانيزم عملها، والتوازنات التي تؤدّي إلى الضغط عليها للتحضير لمشهد التغيير وفق ما تتيحه آليات اللعبة السياسية في البلاد، دستورا وإجراءً. ولعل ما تمت الإشارة إليه في ثنايا المقال نزر من ذلك الوعي، قصد تغيير المشهد المستقبلي. وإنّ غدا لناظره لقريب، حتى وإن كان المشهد ضبابيا، بدون إمكانية للرؤية أو برؤية ضعيفة جدا.

مجرّد الاقتراب من المشهد السياسي الحالي لمحاولة قراءته يصيب صاحبه بالصداع، إذ إن مسلسل حجز قناطير من المخدرات تحوّل من مجرد قضية قانونية، لتتمخض عنها كرة ثلج جرّت، في تدحرجها، في عز الصيف الساخن، حقائقَ لم يكن أحد ينتظرها، ليكتشف الجميع أن القضية ذات بعدين، قضائي بحت وخلفية سياسية أخذ الكل دوره فيها، موالاة ومعارضة، كونهم فهموا، جميعا، أن أفق الرئاسيات المقبلة في الجزائر هو الرهان، بالنظر إلى الشخصيات التي تكون قد تمت الإشارة إليها في خضم القضية، إضافة إلى عدم الفهم الذي رافق كشف الجيش عن تلك المخدرات، وليس الشرطة، وقد ساهم ذلك كله في وضع ديكور مشاهد ضبابية، تحاول المقالة هنا حل بعض "طلاسمها" المحيطة بها.

لماذا تتغزّل ما تعرف بـ"المعارضة" بالمؤسّسة العسكرية؟ ليست المرّة الأولى التي يُدعى فيها

كما تشير هذه الدعوة، من ناحية ثالثة، إلى وجود هامش للحياة السياسية في الجزائر، تتحرّك فيه الفعاليات التي لا دور لها أو لا وزن لها، في الحقيقة، ومن فرط خوفها من أن تبقى على الهامش، فترة أخرى، تفاوض لمكانة في المشهد السياسي المقبل، أو في أفق تشريعيات 2022، وهو الموعد الانتخابي الذي شرع بعضهم يتحدث عنه، في إشارة إلى أن تلك المفاوضات ليست بسبب "خطورة الأوضاع" أو "الحاجة إلى الديمقراطية"، بل هي مجرد نقاط في جدول مفاوضات تسوية سياسية، بالنظر إلى أن الأمور "التوافقية" قد تكون محسومةً، وأن الرهان هو في وضع سيناريو المشهد وإخراجه، ليكون جاهزا في ربيع 2019، موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

بالنظر، إذن، إلى ما سبق الحديث عنه، ما هي البدائل المتاحة أمام الفاعلين السياسيين، موالاة ومعارضة، للمشاركة في ذلك المشهد والحضور أو تسجيل الحضور في ذلك الرهان؟ بالنّسبة للموالاة، فان "السكريبت" دائما جاهز، والفاعلون الذين يحوّلونه إلى فعل سياسي نظّموا أنفسهم، بحيث إنّ حركيتهم تكون متّسقة: أحاديث صحافية، مقالات، ندوات صحافية وتغريدات في وسائل الاتصال الاجتماعية. ويشير مضمون ذلك الفعل السياسي إلى أن العهدة الخامسة حيوية، وهي تحمل عدة عناوين لتكون، تارّة، عهدة "الإنجازات" وخلفيتها دعوات من المناضلين والموالين لـــ"مواصلة المهمة"، وتارّة أخرى، وهذه المرة تلميحا، "فترة انتقالية"، في إشارة إلى أن وضع الجزائر لا يحتمل المغامرة بتغييرٍ ما، أيّا كان شكله ومضمونه.

وتشارك في هذه الحملة أحزاب من السّلطة (جبهة التحرير، خصوصا)، وتسير في ركبها أحزاب الموالاة التي تحرّك بعضها لاستكشاف ما تفكر فيه "المعارضة"، كما أعلن الآخرون ولاءهم لما يقرّره "الرئيس" بشأن تلك العهدة الخامسة، مواصلة المهمة أو "الفترة الانتقالية".

أمّا المعارضة، فبدائلها قليلة، وعلى الرغم من علمها بالرهانات، إلّا أنّ تشرذمها يمنعها من التأثير على المشهد السياسي، وهو ما دعاها إلى إطلاق الدعوة إلى الجيش لضمان ارتفاع تلك الضبابية، وتوضيح المبهم من تلك "الطلاسم" المرافقة لسيناريو رئاسيات 2019.

ويمكن، في هذا السياق، رسم صور المعارضة الحالية، شكلا ومضمونا، وهي معارضة أشارت إلى خريطة التحالفات في داخلها مقالة سابقة لصاحب هذه السطور، في "العربي الجديد"، حيث تتضمن تلك المعارضة، الآن، تيارا إسلاماويا، تتزعمه شخصياتٌ لها صيت في الساحة الدعوية، يمارس بعضها السياسة بصفة رسمية (رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، عبدالله جاب الله) وبعضها يمارسها بصفة إعلامية - اتصالية، بالنظر إلى موانع قانونية (القيادي في جبهة الإنقاذ، علي بلحاج). كما تتضمن الساحة السياسية معارضة ليبرالية - ديمقراطية تتمثل، أساسا، في شخصيات من المجتمع المدني (الحقوقي يحيى عبد النور)، وأخرى حزبية (الوزير الأول السابق، علي بن فليس، وزعيم حزب "فجر جديد"، سفيان جيلالي).

أما عن البدائل لدى هذه المعارضة، فلا يمكن أن تتعدّى مجرّد ذلك التغزّل في المؤسّسة العسكرية، طالبة منها "موازنة" الفعل السياسي في المشهد الراهن للجزائر. وعلى الرغم من ضيق أفق تحركها لصنع فعل سياسي ما، إلّا أنها ترفض التجمع لتعظيم المكاسب على قلّتها، ودليل ذلك أنها تراوح مكانها في إبراز فهمها رهانات الرئاسيات بالسيناريو الذي أرادته السّلطة، وتحضر لمختلف احتمالاته المستقبلية.

إذا كان المشهد السياسي على هذه الشّاكلة، ومضمونه عدم التوافق، موالاة ومعارضة، على الاحتكام لرأي الشعب السيد في خياراته، فلماذا يتحدّث النظام بمشاركة "المعارضة" عن إصلاحات دستورية. والحقيقة أنه لم يضع، بعد، بدائل لتجسيد خيار الشعب عن طريق انتخابات نزيهة ونظيفة، بل يستمرّ في اجترار الآليات نفسها، لفرض من يحكم البلاد، بل ويتمّ تعديل الدستور ليكون، دوما، على مقاس المقاربة التسلطية التي لا يملك أحدٌ إمكانية الفكاك منها؟

من دلائل عدم قبول المجتمع لهذه المسلكيّة/ المنهجية، مثلا، أنّ ثمّة من يقف، من المجتمع المدني، ضد تلك المنهجية (رسالة الشخصيات الـــ14 التي وقعت، أخيرا، رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية تدعوه إلى عدم الترشّح لعهدة خامسة)، وهو ما دفع النظام إلى إخراج تلك "المفاوضات السرية"، لفرض هذا الخيار أو ذاك في أعلى هرم السلطة، إلى العلن، حتى وإن تمّ ذلك بطريقة درامية مثل ما جرى هذه المرّة.

أدى هذا الازدراء للشعب السيد إلى تفكك المعارضة، وبروز مجتمع مدني أصبح متيقنا من أن وعيه هو الذي سيصنع التغيير، وهو ما يجرّنا إلى الحديث عن مسألتين في غاية الأهمية، تتعلق الأولى بالمعارضة، هل هي سياسية أم اجتماعية؟ والثانية حول مضمون الثقافة السياسية التي تحتلها المعارضة في رؤيتها للحكم.

بالنسبة للمعطى الأول، يمكن الحديث عن طابعين للمعارضة في الجزائر. الأول سياسي، أي بنخبةٍ تقدم نفسها سياسية، ومبتغاها تقديم رؤية سياسية مغايرة للمشهد الجزائري برمته، قصد رسم أفق التغيير من خلال صناديق الاقتراع. الطابع الثاني اجتماعي بحت، وذلك بعد ملاحظة المجتمع المدني فشل المقاربة السياسية، وأول تجسيد لهذا المنحى كان في أثناء أحداث "الربيع الأمازيغي الأسود" (2001)، حيث تمت الاستعاضة عن حزبي المنطقة ("جبهة القوى الاشتراكية" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية") بحركةٍ جمعويةٍ، حملت اسم "حركة العروش"، تماثل، في تكوينها وطريقة مطالباتها، حركة "حراك الريف" في المغرب.

كما برز إلى السّطح، وهو ما تركز الصّحافة ووسائل الاتصال الاجتماعية عليه الآن كثيرا، المعارضات المواطنية من خلال أغاني الملاعب الرياضية الحاملة حرية تعبير قاسية إزاء ممارسات السلطة على الأصعدة كافة، إلى جانب بروز جيل جديد من المعارضين من خلال وسائل الاتصال الاجتماعية، والذين كان لرسائلهم الأثر الكبير في العزوف عن الانتخابات في السنوات الأخيرة (فيديوهات "ما نسوطيش" (لن أصوّت) لشمس الدين عمراني و"راني زعفان (أنا غاضب) لأنس تينا).

أمّا المسألة الأخرى والمتّصلة بمضمون الثقافة السياسية للمعارضة فتركّز على رؤيتها للحكم على أنه نخبة واحدة تستأثر بالحكم، وهي مصدر السلطات والتسلطية، وهي الحاكم الفاعل للبلاد، والصانعة للمشهد السياسي كيفما تريد، وبالآليات التي تراها مجسّدة لمصالحها. بالنسبة للتغيير، فإن المعارضة تراه تدريجيا وبإجرائية تتضمن ما دعا إليه رئيس الحكومة الانتقالية الجزائرية فرحات عباس (توفي في 1961)، أو الزعيم التاريخي أحمد آيت أحمد (توفي في 2015)، أي من خلال جمعية تأسيسية ودستور مواطني، ثم بناء للمؤسسات عبر إجرائية انتخابية نظيفة ونزيهة.

ينتهي المشهد، بما ذُكر أعلاه، إلى نتيجةٍ مفادها أن المعارضة تحتاج، لتوجد، فعلا، فهما واضحا لرهانات اللعبة السياسية في البلاد، والتي يصنع مشهدها الأساس وجود منظومة حكم فعلية، ووحدة قرارية بمرتكزاتٍ من الضروري وعي ميكانيزم عملها، والتوازنات التي تؤدّي إلى الضغط عليها للتحضير لمشهد التغيير وفق ما تتيحه آليات اللعبة السياسية في البلاد، دستورا وإجراءً. ولعل ما تمت الإشارة إليه في ثنايا المقال نزر من ذلك الوعي، قصد تغيير المشهد المستقبلي. وإنّ غدا لناظره لقريب، حتى وإن كان المشهد ضبابيا، بدون إمكانية للرؤية أو برؤية ضعيفة جدا.