27 أكتوبر 2024

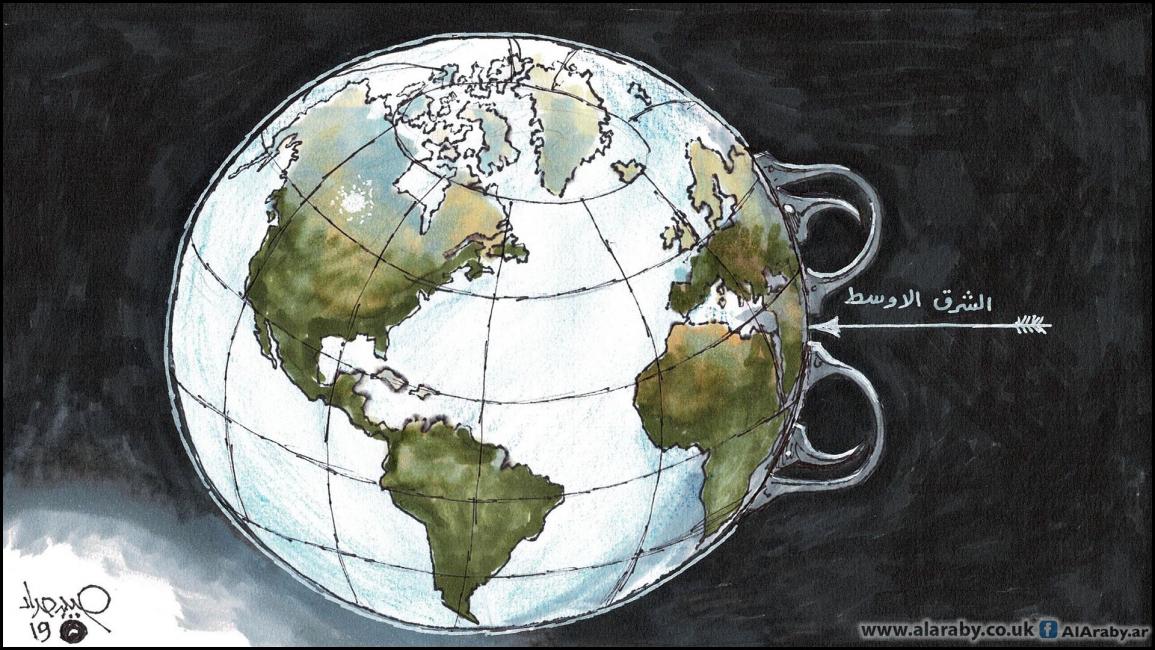

عن صراع النفوذ بين إيران وإسرائيل وتركيا

شهدت المنطقة العربية عدّة مشاهد، في الأسابيع القليلة الماضية، جديرة بالتوقّف، كونها زاخرة بدلالات بشأن صراعات جيواستراتيجية كبيرة، بين عدّة قوى إقليمية للهيمنة والنفوذ على المنطقة. وتبدو المشاهد، في الظاهر، لا يجمعها رابط، بيْد أنها، حقيقة، جاءت في سياق مُتشابك الخيوط.

أقدمت إسرائيل، في أغسطس/ آب الماضي، وبعد خطوات إيرانية تصعيدية كبيرة شديدة الخشونة في الخليج العربي، على خطوة خطيرة، انتهاك طائرات حربية مُسيَّرَة، بشكل مُتزامن، سيادة سورية والعراق ولبنان، بغاراتٍ جويّة، وقصفها أهدافاً تابعة لـ"الأذرع الإيرانية" في جنوب دمشق، والضاحية الجنوبية في بيروت، (معقل حزب الله)، حيث سقطت طائرة، وانفجرت أخرى مفخّخة، إلى جانب قصف مخازن أسلحة تابعة للحشد الشعبي في قضاء القائم في العراق قرب الحدود السورية. وبعد أسبوع، ردّ حزب الله على التصعيد الإسرائيلي بإطلاق صواريخ مضادّة للدبّابات على شمال فلسطين. وقبل أيّام، بعد إعلان الرئيس الأميركي، ترامب، سحب القوّات الأميركية من الحدود السورية – التركية، شرعت القوّات التركية في عمليةٍ عسكريةٍ حملت اسم "نبع السلام" في شمال سورية، تستهدف وحدات حماية الشعب (الكردية) المكوّن الرئيسي لقوّات سورية الديمقراطية، والتي تتهمها أنقرة بأنها امتداد لحزب العمّال الكردستاني، وبهدف تأسيس منطقة عازلة مع سورية.

بدايةً، تتعيّن الإشارة إلى أن بيئة الشرق الأوسط تتسم بأنها صراعية منذ أمد بعيد، حيث تبرز بين آن وآخر عدّة قوى إقليمية تتصارع في ما بينها على الهيمنة على المنطقة، ومحاولة السيطرة على مقدّراتها، وتقديم نفسها للقوى الدولية اللاعب الإقليمي الأقوى، والأقدر على التحكّم في إيقاع التفاعلات الإقليمية والتأثير في مساراتها. وفي العقود الأخيرة، عرفت المنطقة ظاهرة "الحِقَب"، وفقاً للاعب الإقليمي الأبرز على المسرح، ففي نهاية الخمسينيات كانت الحقبة الناصرية، نظراً للدور الكبير الذي لعبه نظام جمال عبد الناصر في صياغة التفاعلات الإقليمية في العالم العربي والقارّة الأفريقية، عبر تقديم نفسه لمحيطه الإقليمي قائدا لعملية التحرّر الوطني ضدّ الاستعمار، حتى جاءت كارثة 1967 بدأ الدور المصري في الانكماش، وصولاً إلى اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، والتي كانت بمثابة نقطة الأفول للدور المصري الذي ورثت تركته عدّة أطراف هي: السعودية وإيران وتركيا وإسرائيل. وفي السبعينيات والثمانينيات، جاءت الحقبة الآل سعودية، بعد الارتفاع الكبير لأسعار النفط، والطفرة الاقتصادية الكبيرة في المملكة، والدور السياسي الكبير للسعودية، وكادت المنطقة أن تدخل إلى الحقبة

العراقية، لولا الغزو العراقي للكويت في 1990، ثم الإجهاز على العراق قوّة إقليمية بعد حرب "عاصفة الصحراء" في 1991، وقرار مجلس الأمن 687 الذي اشتمل على أسوأ نظام للعقوبات في تاريخ العلاقات الدولية ضدّ العراق. ثمّ جاء الغزو الأميركي لهذا البلد في 2003، حاملاً تحوّلات استراتيجية خطيرة في المنطقة، أهمّها انتقال أهداف السياسة الأميركية في المنطقة من حماية أمن إسرائيل وضمان تفوّقها إلى لعب إسرائيل دورا مباشرا في سياسات المنطقة. أمّا الأسوأ فهو الإخلال بالتوازن الاستراتيجي في الخليج لصالح إيران، في "إهداء" العراق لها، ليصير ساحة مفتوحة أمامها، عبر أذرعها السياسية والعسكرية، فقد تعاونت إيران مع الاحتلال الأميركي بصورة غير مباشرة، عبر حلفائها من "الكُتل الشيعية"، حيث أيّدت مشاركتهم في مجلس الحُكم الانتقالي، كما أيّدت دستور بول بريمر (الحاكم المدني الأميركي للعراق) الذي انتهك عروبة العراق، وأسّس للمحاصصة الطائفية، وشكّل تهديداً لوحدة العراق بالدعوة إلى الفيدرالية.

وفي يناير/ كانون الثاني 2004، وقف محمد علي أبطحي نائب الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، في "مؤتمر الخليج وتحدّيات المستقبل" في أبو ظبي، ليقول بصراحة: "لولا التعاون الإيراني، لما سقطت كابول وبغداد بهذه السهولة"، مؤكّداً أن بلاده قدّمت الكثير من العوْن للأميركان في حربيْهم ضدّ أفغانستان والعراق. وكان ذلك التصريح اللافت بمثابة الإعلان عن دخول المنطقة الحقبة الإيرانية، سيّما بعد حرب تمّوز 2006 بيْن إسرائيل

وحزب الله، والدعم الإيراني لحركة حماس في غزّة، بالتزامن مع سقوط العراق في براثن الفصائل الشيعية المدعومة إيرانياً، والدلالات الطائفية الفجّة في مشهد إعدام الرئيس العراقي الراحل، صدّام حسين، حيث أصبح واضحاً أن صراع النفوذ الإقليمي ينحصر بين إسرائيل في مواجهة إيران، خصوصا مع تصدّر الرئيس أحمدي نجاد، بخطابه الأيديولوجي المتطرّف، المشهد السياسي الإيراني، ليكون المعادل الموضوعي لخطاب المحافظين الجدد في الولايات المتحدة. واستمرّ هذا الطرح، حتى جاء الموقف التركي في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة في يناير/ كانون الثاني 2009، ليضع حدّاً للهيمنة الإيرانية، مؤسّساً لمعادلة استراتيجية إقليمية جديدة، حيث صارت إسرائيل الطرف المُهيمن، وإيران الطرف المُناوئ لها، في حين جاءت تركيا في موقع الطرف المُوازِن بينهما مع غيابٍ عربيٍّ كامل.

حمل قدوم الربيع العربي فرصاً ومخاطرَ كثيرة لمصالح القوى الإقليمية في المنطقة، بعدما أسقط أقنعة كثيرة، كاشفاً عن تناقضات صارخة (الحالة الإيرانية النموذج الأبرز) بين الشعارات المرفوعة والسياسات المُطبقّة، فقد رأت فيه تلك القوى تهديداً لمصالحها في دولة، في حين رأته فرصة مثالية لتدعيم نفوذها في دولة أخرى، وانتهى الحال إلى وقوع اليمن وسورية تحت مظلّة الهيمنة الإيرانية، إلى جانب العراق ولبنان، حيث وجدت إيران عسكرياً بصورة

صريحة عبر قوّات الحرس الثوري، وفيلق القدس في سورية للدفاع عن النظام الاستبدادي الإجرامي، وبصورة مستترة في اليمن، عبر دعمها مليشيات الحوثي التابعة لها.

وكان الكاتب البريطاني الراحل، باتريك سيل، قد سكّ، في منتصف القرن الماضي، مصطلح "الصراع على سورية"، عبر أطروحته المعروفة، بيْد أن هذا المصطلح ما زال صالحاً أساساً للتحليل، فالصراع على سورية ما زال مُستعراً ولم يُحسم بعد، حيث أضحت سورية، بفضل إجرام النظام الأسدي، مسرحاً لتجاذبات وصراعات إقليمية ودولية، بين فاعلين رسميين من جيوشٍ نظامية، وآخرين غير رسميين من جماعات وتنظيمات مُسلّحة، متعدّدة المشارب، في مشهدٍ صراعي بالغ التشابك والتعقيد، على درجةٍ كبيرةٍ من السيولة، ومن المبكّر للغاية التنبّؤ بمآلاته وتأثيراته. ولكن من الواضح أنها ستحدّد القوى الإقليمية الأقوى في المنطقة.

يظلّ القدر المُتيقّن منه هو الغياب العربي الكلّي عن التفاعلات والصراعات الجارية على أرضه، وكأنّ العالم العربي كل مُستباح، وأفقٌ أخضرُ. أمّا الأدهى فهو حالة الإفلاس والفراغ المتمثّلة في افتقاد العالم العربي أي مشروع سياسي، أو ثقافي، باستطاعته تقديم نفسه نموذجا يُحتذى، لديه المقدرة على التقدّم لقيادة الدفّة، وتجميع كلّ هذا الكم من الحُطام والرُكام.

بدايةً، تتعيّن الإشارة إلى أن بيئة الشرق الأوسط تتسم بأنها صراعية منذ أمد بعيد، حيث تبرز بين آن وآخر عدّة قوى إقليمية تتصارع في ما بينها على الهيمنة على المنطقة، ومحاولة السيطرة على مقدّراتها، وتقديم نفسها للقوى الدولية اللاعب الإقليمي الأقوى، والأقدر على التحكّم في إيقاع التفاعلات الإقليمية والتأثير في مساراتها. وفي العقود الأخيرة، عرفت المنطقة ظاهرة "الحِقَب"، وفقاً للاعب الإقليمي الأبرز على المسرح، ففي نهاية الخمسينيات كانت الحقبة الناصرية، نظراً للدور الكبير الذي لعبه نظام جمال عبد الناصر في صياغة التفاعلات الإقليمية في العالم العربي والقارّة الأفريقية، عبر تقديم نفسه لمحيطه الإقليمي قائدا لعملية التحرّر الوطني ضدّ الاستعمار، حتى جاءت كارثة 1967 بدأ الدور المصري في الانكماش، وصولاً إلى اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، والتي كانت بمثابة نقطة الأفول للدور المصري الذي ورثت تركته عدّة أطراف هي: السعودية وإيران وتركيا وإسرائيل. وفي السبعينيات والثمانينيات، جاءت الحقبة الآل سعودية، بعد الارتفاع الكبير لأسعار النفط، والطفرة الاقتصادية الكبيرة في المملكة، والدور السياسي الكبير للسعودية، وكادت المنطقة أن تدخل إلى الحقبة

وفي يناير/ كانون الثاني 2004، وقف محمد علي أبطحي نائب الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، في "مؤتمر الخليج وتحدّيات المستقبل" في أبو ظبي، ليقول بصراحة: "لولا التعاون الإيراني، لما سقطت كابول وبغداد بهذه السهولة"، مؤكّداً أن بلاده قدّمت الكثير من العوْن للأميركان في حربيْهم ضدّ أفغانستان والعراق. وكان ذلك التصريح اللافت بمثابة الإعلان عن دخول المنطقة الحقبة الإيرانية، سيّما بعد حرب تمّوز 2006 بيْن إسرائيل

حمل قدوم الربيع العربي فرصاً ومخاطرَ كثيرة لمصالح القوى الإقليمية في المنطقة، بعدما أسقط أقنعة كثيرة، كاشفاً عن تناقضات صارخة (الحالة الإيرانية النموذج الأبرز) بين الشعارات المرفوعة والسياسات المُطبقّة، فقد رأت فيه تلك القوى تهديداً لمصالحها في دولة، في حين رأته فرصة مثالية لتدعيم نفوذها في دولة أخرى، وانتهى الحال إلى وقوع اليمن وسورية تحت مظلّة الهيمنة الإيرانية، إلى جانب العراق ولبنان، حيث وجدت إيران عسكرياً بصورة

وكان الكاتب البريطاني الراحل، باتريك سيل، قد سكّ، في منتصف القرن الماضي، مصطلح "الصراع على سورية"، عبر أطروحته المعروفة، بيْد أن هذا المصطلح ما زال صالحاً أساساً للتحليل، فالصراع على سورية ما زال مُستعراً ولم يُحسم بعد، حيث أضحت سورية، بفضل إجرام النظام الأسدي، مسرحاً لتجاذبات وصراعات إقليمية ودولية، بين فاعلين رسميين من جيوشٍ نظامية، وآخرين غير رسميين من جماعات وتنظيمات مُسلّحة، متعدّدة المشارب، في مشهدٍ صراعي بالغ التشابك والتعقيد، على درجةٍ كبيرةٍ من السيولة، ومن المبكّر للغاية التنبّؤ بمآلاته وتأثيراته. ولكن من الواضح أنها ستحدّد القوى الإقليمية الأقوى في المنطقة.

يظلّ القدر المُتيقّن منه هو الغياب العربي الكلّي عن التفاعلات والصراعات الجارية على أرضه، وكأنّ العالم العربي كل مُستباح، وأفقٌ أخضرُ. أمّا الأدهى فهو حالة الإفلاس والفراغ المتمثّلة في افتقاد العالم العربي أي مشروع سياسي، أو ثقافي، باستطاعته تقديم نفسه نموذجا يُحتذى، لديه المقدرة على التقدّم لقيادة الدفّة، وتجميع كلّ هذا الكم من الحُطام والرُكام.