28 أكتوبر 2024

غياب الشروط التاريخية للثورة السورية

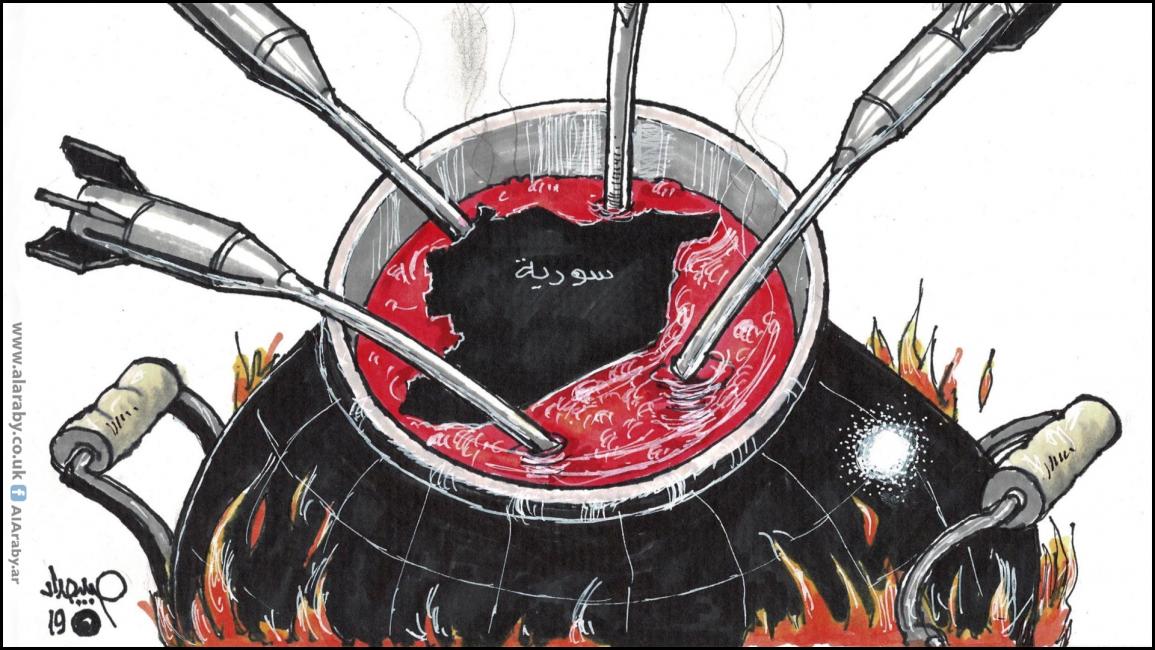

أن يُقدم النظام السوري إلى اعتماد الحلّين، الأمني والعسكري، في البدايات الأولى للحراك الثوري، فهذا ديدن الأنظمة الاستبدادية، وأن تتعامل الدول الكبرى مع الثورة السورية في ضوء مصالحها، لا في ضوء الحقوق والحريات، فهذا ديدن السياسة الدولية القائمة على البراغماتية، وأن ترفض الولايات المتحدة إسقاط النظام عسكريا، فهذا ناتجٌ عن طبيعة الجغرافيا من جهة، ومسار الثورة من جهة ثانية. لا تفسر هذه الأسباب وحدها فشل الثورة السورية، وتحولها إلى أزمة إقليمية ـ دولية، لم يعد فيها طرفا الصراع المحليين سوى أدواتٍ لدول أخرى.

يجادل هذا المقال بأن الشروط التاريخية لم تكن متوفرة عند اندلاع الثورة، أي أن البنى الاجتماعية الاقتصادية السياسية غير مهيئة كحامل للثورة، ولا يفهم من ذلك أن كاتب هذه السطور يحاول تحييد النظام، فالسبب الرئيس المباشر لفشل الثورة هو اعتماد النظام أقسى العنف، للقضاء على سلميتها ودفعها إلى العسكرة. ولا يفهم من ذلك أنه لا توجد أسباب في سورية لاندلاع الثورة، بل على العكس ثمّة أسباب حقيقية جدّية للثورة، ولكن هذا ما لا يهتم به المقال، لأن هذه الأسباب (المعاناة) موجودة في السابق، ولا تفسّر اندلاع الثورة في هذا التوقيت.

ويمكن أن نتساءل مع إيمانويل فالرشتاين، ما الذي يحشد التأييد الشعبي؟ القمع لا يفسر عملية التعبئة الاجتماعية، فهو لا يفسّر كيف أن الناس الذين استفزوا في لحظة معينة لم يكونوا أصلا مستفزّين في السابق.. فما يدفع الناس للتعبئة هو الأمل واليقين بأن نهاية الظلم والقمع أصبحت وشيكة.

إذا، ما يهتم به هذا المقال، بالدرجة الأساسية، هو الشروط التاريخية للفعل الثوري، ومدى

مطابقتها للواقع. وهذا يعني ضرورة التمييز بين احتجاجاتٍ نجمت عن متغير داخلي في سياق الصيرورة التاريخية، عبّرت عن نفسها في لحظةٍ معينة، واحتجاجاتٍ نجمت بفعلٍ متغير من خارج الفضاء الاجتماعي ـ الاقتصادي ـ السياسي (من خارج الصيرورة التاريخية)، وبالتالي حصلت قبيل نضوج الشروط الفكرية والمادية الكفيلة بإنجاح الثورة.

في الحالتين، حصل تطابق في وعي التناقض بين المجتمع الثائر والسلطة القائمة، وأدّى إلى التعبئة الاجتماعية من أجل القضاء على النظام القائم، وإحلال نظام آخر جديد، أو على أقل تقدير، دفع النظام القائم إلى تحسين شروط الحكم. ولكن، في الحالة الأولى، غالبا ما يحدث تطابق بين الفكر والواقع، فينشأ وعيٌ يجسد اللحظة التاريخية. وفي الحالة الثانية ينشأ وعي زائف في أغلب الأحيان. ولذلك، لم تكن مصادفة أن الانتفاضات الشعبية تحولت إلى ثورات حقيقية، قادت إلى الديمقراطية، حينما كانت ناجمة عن صيرورة اجتماعية داخلية، في حين عجزت الانتفاضة من التحوّل إلى ثورة، حينما كانت متأثرة بمتغير خارجي.

الثورة الفرنسية على الصعيد العالمي، والثورة التونسية على الصعيد العربي، تجسّدان الحالة الأولى، حالة الصيرورة الداخلية، أما الدول العربية الأخرى التي حصلت فيها الانتفاضات، فهي أقرب إلى الحالة الثانية، فيما تشكل مصر حالة وسطية.

لم يكن مفاجئا وغريبا أن تنتقل شعلة الثورة من تونس إلى بعض الدول العربية (مصر، ليبيا،

اليمن، سورية) خلال أقل من ثلاثة أشهر، نتيجة التجانس الحضاري، وشروط الاجتماع السياسي، والأزمة الحضارية التي تقف على عتبتها الأمة العربية.

يفسر هذا التجانس الحضاري ظاهرة تماهي الإشكالية التي يعاني منها المواطن العربي. ولذلك، كان طبيعيا أن يكون لضربات الثورة في تونس صدى قوي في القاهرة وبنغازي وعدن ودمشق، في تكرار تاريخي لما جرى نهاية القرن الثامن عشر في أوروبا، حين انتقلت مشاعل الثورة الفرنسية إلى هولندا، وجمهورية جبال الألب الغربية، والجمهورية الرومانية، ونابولي وسويسرا.

ولكن السؤال الذي يفرض نفسه، هل ثورات مصر وليبيا واليمن وسورية ما كان لها أن تقع لولا وجود نموذج سابق (تونس) نجح في إحداث التغيير؟ ستشهد هذه البلدان انتفاضاتٍ، ولو بعد حين، بسبب وجود ما سماها عزمي بشارة "القابلية للثورة"، لكن حدوثها عقب الثورة التونسية يؤكد أن توقيت اندلاعها في هذه البلدان مرتبطٌ بما حدث من مجرياتٍ في البلدان التي سبقتها في الانتفاضة. وقد تأثرت الثورة المصرية بشكل مباشر بالثورة التونسية، وتأثرت الانتفاضة الشعبية الليبية بسابقتيها، المصرية والتونسية، والانتفاضة السورية تأثرت بما جرى في هذه البلدان الثلاثة، وهكذا.

ولأن التجربة التاريخية السورية تختلف عن التجربتين، التونسية والمصرية، فإن ما جرى هناك لا يمكن له أن يحدث هنا. لقد فشلت الثورة السورية في أن تشمل كل مكونات المجتمع: بعض

الطوائف نأت بنفسها عن الثورة (الدروز)، وبعضها الآخر تماهى مع النظام تحت عنوان تحالف الأقليات ضد الأكثرية (المسيحيون)، وآثر بعض آخر البحث عن مصالحه الخاصة، بعيدا عن النظام والثورة (غالبية الأكراد). وفي جميع هذه الحالات، ثمة عدم شعور بالانتماء للدولة في الوعي، وعدم وجود حالة وطنية عامة، على عكس مصر وتونس.

ظاهرة عدم الشعور بالانتماء للدولة في الوعي من جهة، وغياب حالة وطنية عامة من جهة ثانية، هي التي أدّت إلى تذرر العمل الثوري بشقيه، العسكري والسياسي، وحالت دون نشوء جبهة عسكرية سياسية موحدة، وهي ذاتها التي أدت أيضا إلى عدم إنتاج نخب سياسية وعسكرية حقيقية تاريخية، بقدر ما أنتجت في الغالب أمراء حرب وأمراء سياسة.

أدى اندلاع الثورة السورية، متأثرة بما حصل في البلدان العربية الأخرى، إلى نشوء وعي زائف على مستويين: الأول قناعة الثوار وشخصيات سياسية معارضة أن الثورة ستحصل على دعم غربي سريع، طالما أن النظام السوري استبدادي غير مرغوب فيه لدى المجتمع الدولي، خصوصا الأميركي ـ الأوروبي. الثاني، قناعة زائفة بأن الثورة المسلحة سرعان ما ستحصل على دعم عسكري غربي يعيد إنتاج التجربة الليبية. وقد نجم عن هذا الوعي الزائف أن الثورة سرعان ما انجرفت وراء أفخاخ النظام، وسرعان ما أصبحت أسيرة لقوى إقليمية ودولية.

ويمكن أن نتساءل مع إيمانويل فالرشتاين، ما الذي يحشد التأييد الشعبي؟ القمع لا يفسر عملية التعبئة الاجتماعية، فهو لا يفسّر كيف أن الناس الذين استفزوا في لحظة معينة لم يكونوا أصلا مستفزّين في السابق.. فما يدفع الناس للتعبئة هو الأمل واليقين بأن نهاية الظلم والقمع أصبحت وشيكة.

إذا، ما يهتم به هذا المقال، بالدرجة الأساسية، هو الشروط التاريخية للفعل الثوري، ومدى

في الحالتين، حصل تطابق في وعي التناقض بين المجتمع الثائر والسلطة القائمة، وأدّى إلى التعبئة الاجتماعية من أجل القضاء على النظام القائم، وإحلال نظام آخر جديد، أو على أقل تقدير، دفع النظام القائم إلى تحسين شروط الحكم. ولكن، في الحالة الأولى، غالبا ما يحدث تطابق بين الفكر والواقع، فينشأ وعيٌ يجسد اللحظة التاريخية. وفي الحالة الثانية ينشأ وعي زائف في أغلب الأحيان. ولذلك، لم تكن مصادفة أن الانتفاضات الشعبية تحولت إلى ثورات حقيقية، قادت إلى الديمقراطية، حينما كانت ناجمة عن صيرورة اجتماعية داخلية، في حين عجزت الانتفاضة من التحوّل إلى ثورة، حينما كانت متأثرة بمتغير خارجي.

الثورة الفرنسية على الصعيد العالمي، والثورة التونسية على الصعيد العربي، تجسّدان الحالة الأولى، حالة الصيرورة الداخلية، أما الدول العربية الأخرى التي حصلت فيها الانتفاضات، فهي أقرب إلى الحالة الثانية، فيما تشكل مصر حالة وسطية.

لم يكن مفاجئا وغريبا أن تنتقل شعلة الثورة من تونس إلى بعض الدول العربية (مصر، ليبيا،

يفسر هذا التجانس الحضاري ظاهرة تماهي الإشكالية التي يعاني منها المواطن العربي. ولذلك، كان طبيعيا أن يكون لضربات الثورة في تونس صدى قوي في القاهرة وبنغازي وعدن ودمشق، في تكرار تاريخي لما جرى نهاية القرن الثامن عشر في أوروبا، حين انتقلت مشاعل الثورة الفرنسية إلى هولندا، وجمهورية جبال الألب الغربية، والجمهورية الرومانية، ونابولي وسويسرا.

ولكن السؤال الذي يفرض نفسه، هل ثورات مصر وليبيا واليمن وسورية ما كان لها أن تقع لولا وجود نموذج سابق (تونس) نجح في إحداث التغيير؟ ستشهد هذه البلدان انتفاضاتٍ، ولو بعد حين، بسبب وجود ما سماها عزمي بشارة "القابلية للثورة"، لكن حدوثها عقب الثورة التونسية يؤكد أن توقيت اندلاعها في هذه البلدان مرتبطٌ بما حدث من مجرياتٍ في البلدان التي سبقتها في الانتفاضة. وقد تأثرت الثورة المصرية بشكل مباشر بالثورة التونسية، وتأثرت الانتفاضة الشعبية الليبية بسابقتيها، المصرية والتونسية، والانتفاضة السورية تأثرت بما جرى في هذه البلدان الثلاثة، وهكذا.

ولأن التجربة التاريخية السورية تختلف عن التجربتين، التونسية والمصرية، فإن ما جرى هناك لا يمكن له أن يحدث هنا. لقد فشلت الثورة السورية في أن تشمل كل مكونات المجتمع: بعض

ظاهرة عدم الشعور بالانتماء للدولة في الوعي من جهة، وغياب حالة وطنية عامة من جهة ثانية، هي التي أدّت إلى تذرر العمل الثوري بشقيه، العسكري والسياسي، وحالت دون نشوء جبهة عسكرية سياسية موحدة، وهي ذاتها التي أدت أيضا إلى عدم إنتاج نخب سياسية وعسكرية حقيقية تاريخية، بقدر ما أنتجت في الغالب أمراء حرب وأمراء سياسة.

أدى اندلاع الثورة السورية، متأثرة بما حصل في البلدان العربية الأخرى، إلى نشوء وعي زائف على مستويين: الأول قناعة الثوار وشخصيات سياسية معارضة أن الثورة ستحصل على دعم غربي سريع، طالما أن النظام السوري استبدادي غير مرغوب فيه لدى المجتمع الدولي، خصوصا الأميركي ـ الأوروبي. الثاني، قناعة زائفة بأن الثورة المسلحة سرعان ما ستحصل على دعم عسكري غربي يعيد إنتاج التجربة الليبية. وقد نجم عن هذا الوعي الزائف أن الثورة سرعان ما انجرفت وراء أفخاخ النظام، وسرعان ما أصبحت أسيرة لقوى إقليمية ودولية.