28 يناير 2024

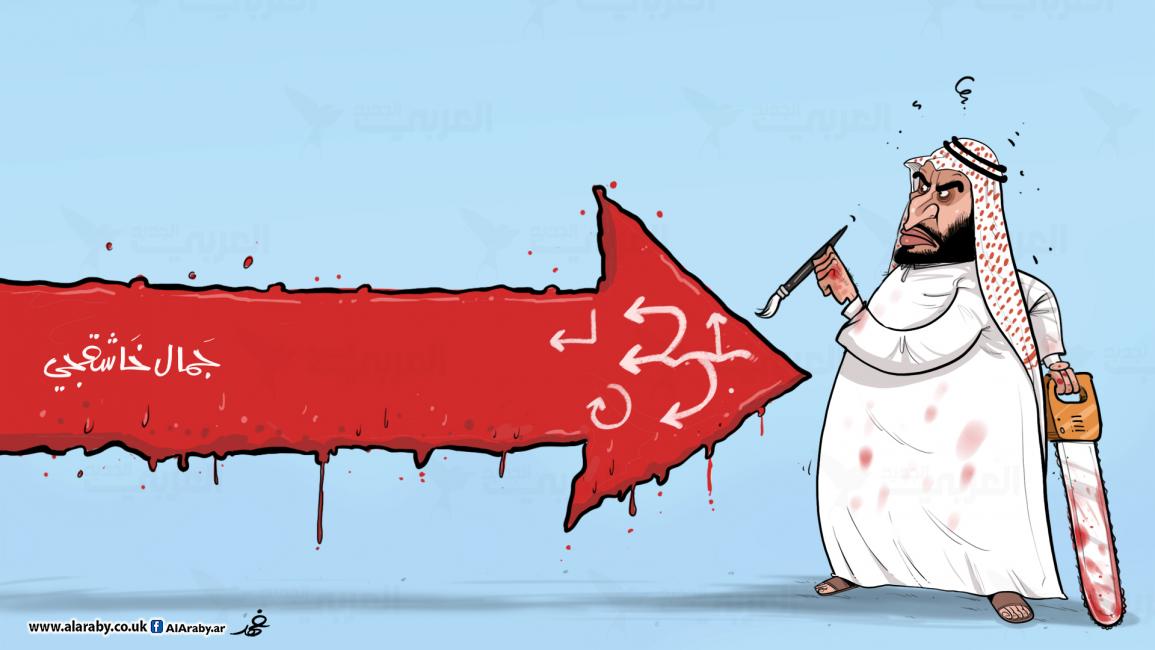

لوحة خاشقجي في متحف ابن سلمان

ما دمنا انتهينا من التحديق في نصف الجسد الفارغ لجمال خاشقجي، فقد آن الأوان لأن تتجه أبصارنا إلى النصف الممتلئ منه، فثمّة ما يبعث على التفاؤل في هذه الجريمة، وأعني الجزئية الطفيفة المتعلقة بالموسيقى، تحديدًا، حين اقترح طبيب النشر والتقطيع السعودي على زملائه، الاستماع إلى "موسيقى هادئة"، خلال المجزرة القائمة في غرفة القنصل، لتساعدهم على احتمال المشاهد المقزّزة.

لا أدري إذا كان الطبيب "الرومانسي" إياه كان أحد المعجبين مثلي بفيلم "صمت الحملان"، وبطله السفاح هانيبال، القاتل المتسلسل الذي كان يحلو له الاستماع إلى مقطوعات موسيقية عالمية، غير أن ما يهمّني في حقل الدمّ هذا هو التطوّر الحاصل في مشاعر أجهزة القمع العربية التي باتت توظّف الموسيقى في عمليات الإبادة، وهو ما يؤشّر إلى "سموّ روحيّ" لم يكن معهودًا قبل ذلك؛ إذ كان "النشر والتقطيع" يتم ربما على وقع هدير الشياطين. غير أن السؤال الذي أودّ أن يكشف عنه المحقّقون، هل كان الهدف الموسيقي هنا مشاعر الجلاد أم الضحية؟ أعني هل جرى تشغيل الموسيقى قبل بدء المجزرة، للتخفيف من وقع منشار العظم على جسد جمال خاشقجي، أم المقصود مشاعر سفّاحيه، وهم يرون أعضاءه تتناثر مع أسنان المنشار، ولربما يُصاب بعضهم بالغثيان والأرق، وفقدان الشهية أيامًا، وهذه كارثةٌ مهولةٌ على جلادين يُفترض أن يكونوا على أهبة الاغتيال والسحق على مدار الساعة.

أغلب الظن أن المقصود من الموسيقى هم رجال المخابرات، وليس الضحايا؛ ذلك أن آخر ما يعني أجهزة القمع العربية ضحاياها. غير أن ما يبعث على التفاؤل، كما ذكرت، هو هذا التطوّر الذي ينبئ بسموّ المشاعر. وكنت قد كتبت، في مقالةٍ سابقة، عن توظيف الموسيقى في القمع، وعن ذلك التناقض الحاد في شخصيات بعض طغاة العالم الذين يغرمون بالفنون الإبداعية، فيقتنون أغلى اللوحات، ويحرصون على متابعة حفلات الأوركسترا وهي تعزف عيون المقطوعات العالمية، غير أن ذلك "الرقيّ الحضاريّ" لا يمنعهم من مزاولة أبشع صنوف القمع والاستبداد على "الحملان" الصامتة، كما كان يفعل السفاح هانيبال، ومن هؤلاء هتلر وستالين وجنرالات حرب كبار.

حريّ، إذن، بمشاريع الضحايا العرب المقبلين أن يحمدوا جلاديهم وأجهزتهم القمعية، لقاء هذا "التطوّر الهائل" في آليات عملهم. وعليهم، قبل أن يجأروا بالشكوى، أن يقارنوا بين أقرانهم من "ضحايا زمان" الذين لم يتح لهم حتى النطق بالشهادتين قبل تقطيع أوصالهم، فكيف بالموسيقى؟

في المقابل، أقترح على أجهزة القمع العربية، ما دامت معنيّةً بالحداثة والسموّ، أن تفاقم من ولعها بالفنون الإبداعية، فما ضير أن تتعاقد مع تشكيليين عالميين، مثلًا، لرسم مشهد بتر أجساد الضحايا وتقطيعهم، وربما تركيب الأقدام مكان الرأس، لتتماثل الضحية مع جلادها قبل كل شيء، وعندها سنرى لوحاتٍ سوريالية، تفوق لوحات بيكاسو ذات الأجساد الغرائبية، وستكون لوحاتنا صالحة للبيع في أضخم المزادات العلنية و"السرية"، ولا أستبعد أن يقتنيها محمد بن سلمان أو محمد بن زايد، على اعتبار أنهما أصبحا مولعيْن باقتناء اللوحات العالمية، ويدفعان ملايين الدولارات للحصول عليها، فكيف وهذه اللوحات السوريالية العربية هي من صنع أيديهما هما، بفضل أجهزتهما المخابراتية والقمعية التي أصبحت ملهمة للفن الإبداعي الحديث؟

في نهاية المطاف، أعترف وأقرّ، أنا المولع بأفلام الرعب، بأنني لم أعد أرى في فيلم "صمت الحملان" ما يدهش، خصوصًا إذا كان المقصود بها السفّاح كهانيبال وغيره، فقد كفاني سفاحو العرب حصيلة الرعب المتراكمة لديّ من تلك الأفلام كلها، غير أن ما سيظلّ مثار اهتمامٍ عندي هو "الحملان" العربية ذاتها التي ما تزال تقدّس "الصمت"، وتفرد له مساحات شاسعة على ألسنتها الضامرة، وفي لغتها الموشكة على الانقراض، ما دامت إلى الآن تعتبر أن "الصمت أبلغ من الكلام".

لا أدري إذا كان الطبيب "الرومانسي" إياه كان أحد المعجبين مثلي بفيلم "صمت الحملان"، وبطله السفاح هانيبال، القاتل المتسلسل الذي كان يحلو له الاستماع إلى مقطوعات موسيقية عالمية، غير أن ما يهمّني في حقل الدمّ هذا هو التطوّر الحاصل في مشاعر أجهزة القمع العربية التي باتت توظّف الموسيقى في عمليات الإبادة، وهو ما يؤشّر إلى "سموّ روحيّ" لم يكن معهودًا قبل ذلك؛ إذ كان "النشر والتقطيع" يتم ربما على وقع هدير الشياطين. غير أن السؤال الذي أودّ أن يكشف عنه المحقّقون، هل كان الهدف الموسيقي هنا مشاعر الجلاد أم الضحية؟ أعني هل جرى تشغيل الموسيقى قبل بدء المجزرة، للتخفيف من وقع منشار العظم على جسد جمال خاشقجي، أم المقصود مشاعر سفّاحيه، وهم يرون أعضاءه تتناثر مع أسنان المنشار، ولربما يُصاب بعضهم بالغثيان والأرق، وفقدان الشهية أيامًا، وهذه كارثةٌ مهولةٌ على جلادين يُفترض أن يكونوا على أهبة الاغتيال والسحق على مدار الساعة.

أغلب الظن أن المقصود من الموسيقى هم رجال المخابرات، وليس الضحايا؛ ذلك أن آخر ما يعني أجهزة القمع العربية ضحاياها. غير أن ما يبعث على التفاؤل، كما ذكرت، هو هذا التطوّر الذي ينبئ بسموّ المشاعر. وكنت قد كتبت، في مقالةٍ سابقة، عن توظيف الموسيقى في القمع، وعن ذلك التناقض الحاد في شخصيات بعض طغاة العالم الذين يغرمون بالفنون الإبداعية، فيقتنون أغلى اللوحات، ويحرصون على متابعة حفلات الأوركسترا وهي تعزف عيون المقطوعات العالمية، غير أن ذلك "الرقيّ الحضاريّ" لا يمنعهم من مزاولة أبشع صنوف القمع والاستبداد على "الحملان" الصامتة، كما كان يفعل السفاح هانيبال، ومن هؤلاء هتلر وستالين وجنرالات حرب كبار.

حريّ، إذن، بمشاريع الضحايا العرب المقبلين أن يحمدوا جلاديهم وأجهزتهم القمعية، لقاء هذا "التطوّر الهائل" في آليات عملهم. وعليهم، قبل أن يجأروا بالشكوى، أن يقارنوا بين أقرانهم من "ضحايا زمان" الذين لم يتح لهم حتى النطق بالشهادتين قبل تقطيع أوصالهم، فكيف بالموسيقى؟

في المقابل، أقترح على أجهزة القمع العربية، ما دامت معنيّةً بالحداثة والسموّ، أن تفاقم من ولعها بالفنون الإبداعية، فما ضير أن تتعاقد مع تشكيليين عالميين، مثلًا، لرسم مشهد بتر أجساد الضحايا وتقطيعهم، وربما تركيب الأقدام مكان الرأس، لتتماثل الضحية مع جلادها قبل كل شيء، وعندها سنرى لوحاتٍ سوريالية، تفوق لوحات بيكاسو ذات الأجساد الغرائبية، وستكون لوحاتنا صالحة للبيع في أضخم المزادات العلنية و"السرية"، ولا أستبعد أن يقتنيها محمد بن سلمان أو محمد بن زايد، على اعتبار أنهما أصبحا مولعيْن باقتناء اللوحات العالمية، ويدفعان ملايين الدولارات للحصول عليها، فكيف وهذه اللوحات السوريالية العربية هي من صنع أيديهما هما، بفضل أجهزتهما المخابراتية والقمعية التي أصبحت ملهمة للفن الإبداعي الحديث؟

في نهاية المطاف، أعترف وأقرّ، أنا المولع بأفلام الرعب، بأنني لم أعد أرى في فيلم "صمت الحملان" ما يدهش، خصوصًا إذا كان المقصود بها السفّاح كهانيبال وغيره، فقد كفاني سفاحو العرب حصيلة الرعب المتراكمة لديّ من تلك الأفلام كلها، غير أن ما سيظلّ مثار اهتمامٍ عندي هو "الحملان" العربية ذاتها التي ما تزال تقدّس "الصمت"، وتفرد له مساحات شاسعة على ألسنتها الضامرة، وفي لغتها الموشكة على الانقراض، ما دامت إلى الآن تعتبر أن "الصمت أبلغ من الكلام".