في 1969، وضع محمد صالح مكيّة (1914 - 2015) تصميماً لجامعة الكوفة، غير أن هذا المبنى لن يرى النور. لا زال سبب توقّف المشروع غامضاً، إذ لا توجد رواية عن سبب المنع، سوى ما يمكن أن نستشفه من المرحلة التي اتّسمت بصعود البعثيين للسلطة بعد انقلاب 17 تموز/ يوليو 1968 ومحاولتهم الهيمنة على الفضاء العمومي.

في ذلك الوقت، كان مكية قد تحوّل إلى شخصية اعتبارية في العراق، بفضل إنجازه قبل أعوام عدة مبان حكومية وخصوصاً بفضل تصميمه "جامع الخلفاء" (1961) في قلب العاصمة. كانت حادثة الكوفة منعطفاً مهماً في مسيرة تمتدّ على قرن من الأحلام والإحباطات المعمارية.

يمثل مكيّة جيلاً من المعماريين العرب يربط من درسوا في جامعات أوروبا، وهو واحد منهم، بالأجيال التي تليهم من المعماريين المتخرّجين من الجامعات العربية، إذ كان من بين مؤسّسي قسم الهندسة المعمارية في الجامعة العراقية خلال خمسينيات القرن الماضي.

كان ذلك أول حلم كبير يحقّقه مكيّة، ومن ورائه تطلّع للمساهمة في جعل العمارة عنصراً مشاركاً في تحقيق أحلام العدالة الاجتماعية والنهضة الاقتصادية والعلمية والثقافية في العراق وفي العالم العربي، تلك الأحلام التي رفعها مثقّفو ذلك العصر، وصاغوها في شعارات تبنتها أنظمة دون أن يتحقّق منها شيء.

اقتضى حلم غرس الهندسة المعمارية في الحياة العربية المعاصرة، أن يترك مكيّة موقعه كمدرّس جامعي في بريطانيا، بعد مسيرة من التفوّق العلمي، وأن يعود إلى العراق ليساهم في بنائه. ربما لم يدر في خلده أنه سيعود للاستقرار في بريطانيا مرة أخرى حين لم يعد في العراق متّسع للمعمار والمشاريع.

كشف مكيّة، منذ سنوات التحصيل، عن مَلَكةِ تجاوبٍ مع الواقع. لعل موضوع أطروحة الدكتوراه يبرز هذه الخصلة، لقد كان عنوانها "تأثير المناخ في تطور العمارة في منطقة البحر المتوسط".

أدمج المعماري الشاب قضايا البيئة في البحث النظري في مجال الهندسة المعمارية، في وقت كانت فيه البحوث متجهة نحو التطوير الجمالي للمنشآت، قبل أن يتحوّل هذا الشأن البيئي إلى توجّه عام بعد سنوات.

بعودته إلى العراق، ظنّ مكيّة أنه يُقدِم على خطوة استراتيجية، إذ إن بعث العلوم المعمارية في الدورة الدموية للجامعة العراقية سيوقف التبعية العلمية في الهندسة المعمارية، وبالتالي يوقف التبعية المعمارية، تجاه الغرب.

هذه الطموحات الجريئة والموسّعة كانت تقف للأسف فوق أرض عراقية معرّضة للهزّات المتواصلة وهو ما لم يُمكّنه من حصاد ما زرع، إذ ظل نزيف العقول على حاله.

هذه الطموحات الجريئة والموسّعة كانت تقف للأسف فوق أرض عراقية معرّضة للهزّات المتواصلة وهو ما لم يُمكّنه من حصاد ما زرع، إذ ظل نزيف العقول على حاله.

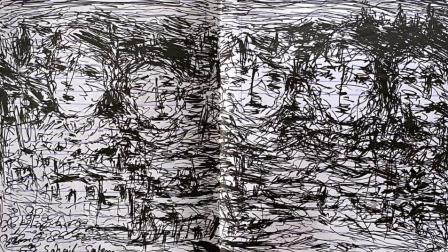

وهو في العراق، لم يعش مكيّة عزلة المعماريّين أو الأكاديميّين، فقد كان أحد وجوه الحياة الثقافية في بلاده، حتى إنه كان ضمن مؤسسي "جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين" في بغداد سنة 1955، مع جواد سليم ونزيهة سليم وغيرهما، وصار رئيسها في وقت من الأوقات.

في بغداد الخمسينيات، وإضافة إلى التدريس في الجامعة، بعث مؤسسة "شركاء مكية للاستشارات المعمارية والتخطيط"، ومن خلالها وضع تصميمات تركت بصمتها على الحياة المعمارية العراقية ومنها وصلت شهرته إلى كامل البلاد العربية ثم إلى العالم.

ربما يعود نجاح مكيّة إلى منهجية بسيطة كان يتبناها، تتمثل في تجاوز صنم "أسلوب المهندس المعماري" والذي يحوّله بعض الناس إلى قالب جامد وجاهز. من جهته، ظل يدعو إلى تذويب المبنى في المكان الذي يتواجد فيه وفي سياقه التاريخي وأن يظل فضاء ملائماً لراحة الإنسان.

ثمة كلمة قالها مكية في أحد حواراته الصحافية، باتت تجري مجرى الكلمات المأثورة، يقول: "لو طُلب مني تصميم جامع في لندن لأعطيته ملامح إنجليزية". إن كامل فلسفته تتجسّد في هذه العبارة البسيطة، غير أنها كلمة تحيل إلى عمق وخلفيات.

كان خرّيج كامبريدج نموذجاً لليقظة المعمارية، بمعنى أنه لم يترك ما تعلمه من فكر معماري غربي يتسرّب في أعماله، بل كان ناقداً لهذا الفكر في منابعه. من يتخذ هذا الموقف عادة ما يسقط في الفكر المضاد، ذلك الذي يأسر نفسه ضمن الخصائص المعمارية الموروثة. مكيّة تجاوز هذا المطب بعمق الاطلاع التاريخي على الأماكن التي ينوي إنشاء مبان فيها.

من جانب آخر، كان المعماري العراقي يتميّز ببعد فكري تنظيري قلّما توفر لدى زملائه. وإن المؤلفات الكثيرة حوله، إضافة إلى مؤلفاته، تثير هذه النقطة، فقد كان يحب أن يفلسف الأدوات التي بين يديه ويوظفها بطريقة تخدم الواقع ويعرّضها لسؤاله لا أن يفرضها عليه.

يتلخّص فكر مكيّة المعماري، إن جازت العبارة، في مقولة "المصلحة البيئية العليا". في هذا الإطار يضع صاحب كتاب "بغداد" للعمارة أبعاداً دينية وحداثية في آن. يرى أن المعماري هو التجسيد الحرفي للمسؤولية التي عهد بها الخالق للإنسان بتعمير الأرض كما ورد في القرآن. بهذه الفكرة يستوعب رؤى المدارس المعمارية المعاصرة التي اعتبرت المحافظة على البيئة أولوية "مستحدثة" للعمل المعماري، في حين يبيّن أنها أولوية أزلية.

غير أن كتابات مكية تمرّر لقارئها شيئاً من خيبة أمل صاحبها، بداية من مسقط رأسه بغداد، والمدن التاريخية العراقية، التي ذهبت برونقها حسابات المقاولين وتقاعس المعماريين. ولعل خيبة الأمل هذه قد تضاعفت وهو يرى التخريب الرمزي قد تحوّل منذ 2003 إلى تخريب مادي ووجودي. خيبة أخرى بدت واضحة في حديثه ومؤلفاته، تتعلّق بضعف التدوين في مجال العمارة، مما يترك هذا الميدان مهمّشاً وأعمال المعماريين بلا توثيق.

أمام التضييق، الذي أخذ يحسّ به في العراق، وجد مكية فسحة بالانفتاح على العالم العربي، دون أن يغيب عن العراق تماماً، كما بيّن ذلك في كتابه "خواطر السنين" حيث يتحدث عن عراق متقلب بطبعه، بين ستينيات الانقلابات وسبعينيات الرخاء وثمانينيات الدماء المهدورة.

في هذه العقود كان المعماري العراقي شاهداً على التطوّر العمراني لمدن الخليج العربي، شاهدها وهي تنتقل من الرمل إلى البنايات الشاهقة. وكأنه اختار أن يضع بصمة مروره ببناء مسجد في كل عاصمة؛ من "مسجد الكويت الكبير" إلى "جامع الصدّيق" في الدوحة إلى "مسجد الشيخ حمد" في البحرين إلى "جامع السلطان قابوس" في مسقط، ليصل بعد ذلك إلى بناء المساجد في أميركا وإيطاليا.

قد يكون آخر أحلام مكيّة المعلنة، هو المساهمة في إعادة إعمار العراق، كان يقول ذلك بروح من الأبوية لا تخلو من حزن أمام ما يجده من تسيّد منطق الصفقات والانتهازية التي حفّت بهذا الموضوع.

ربما كان يأمل أن يخطّط من جديد شارع الرشيد ليعبّر عن عراق يطمح إلى العظمة، أو شارع المتنبي كي يعود إلى دوره التنويري، أو ربما يُرجع لـ "الحيدر خانة" شيئاً من روحانيتها التي فقدتها حين دخل العراق دوامة العنف.

ظل مكيّة يحلم بعمران ينبع من البيئة التي يتواجد فيها، معمار يحترم الناس والطبيعة والمباني المجاورة، لكنه كان شاهداً على انسياق المدن العربية في الفوضى العمرانية، وهو الذي كان يشير إلى أن فساد الذوق وفساد الأخلاق يبدأ من الفضاء الذي يسكن فيه الإنسان. في كل مرة، ما إن تخرج الأشياء من بين يدي مكيّة كان تطوّرها يخيّب ظنه.