24 أكتوبر 2024

مصر والسعودية: مقدمة افتراق استراتيجي أم أزمة عابرة؟

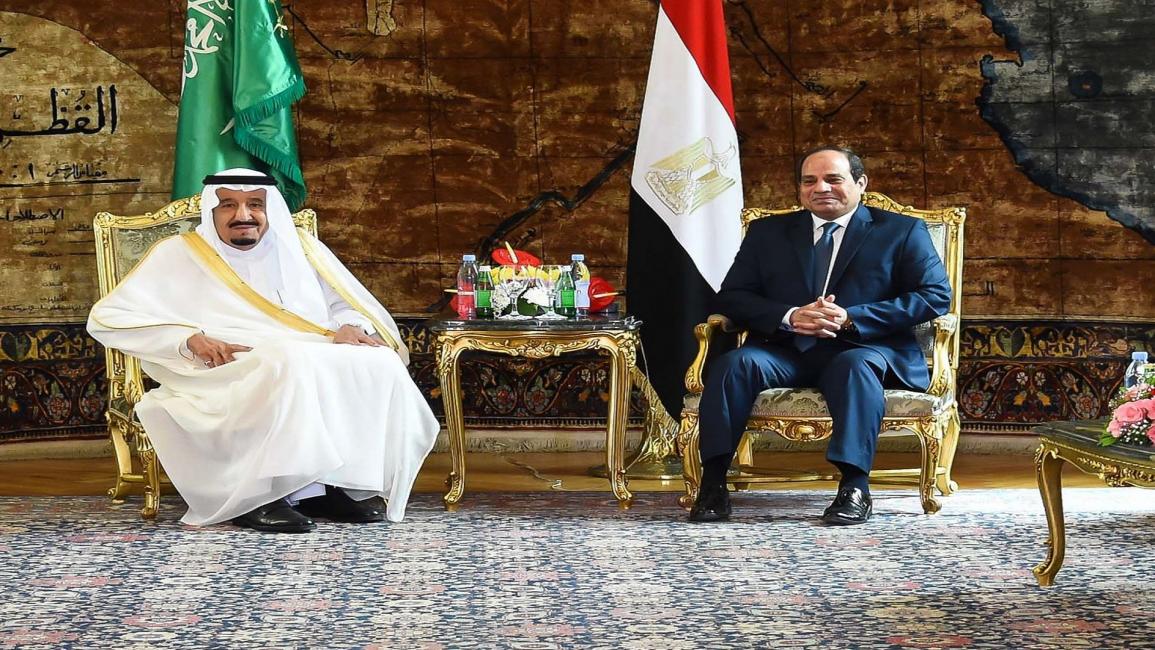

الملك سلمان والسيسي في القاهرة (8إبريل 2016/الأناضول)

بيّن تصويت مصر إلى جانب قرار روسي، بشأن الأزمة السورية في مجلس الأمن، في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وجود خلافات سعودية - مصرية. وقد انتقد السفير السعودي في الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، السلوك المصري علناً، في حين عبّرت الحكومة السعودية عن استيائها باتخاذ إجراءاتٍ، منها استدعاء سفيرها في القاهرة أحمد القطان للتشاور، بعد مرور يومين على جلسة مجلس الأمن. وبعد ذلك، أعلنت شركة أرامكو السعودية وقف إرسال شحنة وقودٍ كان من المفترض توريدها إلى مصر، في إطار حزم مساعداتٍ تبذلها السعودية للنظام المصري، منذ الانقلاب الذي أطاح حكومة الرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013. كما تمّ تجميد إرسال وديعةٍ ماليةٍ، ضمن برنامج لتوفير حزمةٍ جديدةٍ من المساعدات الاقتصادية السعودية لمصر، أُعلن مع توقيع الطرفين اتفاقًا لنقل السيادة على جزيرتَي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، خلال زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، القاهرة في إبريل/ نيسان 2016.

خلفية التوتر

شهدت العلاقات المصرية السعودية، خلال الفترة السابقة، خلافات صامتةً، كانت تعلن عن نفسها بين حين وآخر، من خلال مواقف إعلام الطرفين. وقد عكست هذه الخلافات تباينًا مطّردًا في وجهات النظر تجاه أهمّ الأزمات والقضايا في المنطقة؛ مثل الأزمتين السورية واليمنية، والموقف من الدور الإيراني، والعلاقات مع تركيا. وعلى الرغم من مسارعة الجهات الرسمية في البلدين إلى نفي وجود خلافاتٍ وإعطاء انطباع بوجود تنسيق وتوافق، فإنّ الأزمة، أخيراً، كشفت عمق الخلافات الثنائية، ما أثار عدّة تساؤلاتٍ، من بينها: هل تتجه العلاقات بين البلدين نحو افتراق إستراتيجي، أم لا تعدو هذه الخلافات أن تكون أمرًا عابرًا آخر، تعود بعده الأمور إلى سيرتها الأولى؟ ويمكن إجمال أهمّ القضايا التي تختلف رؤية الطرفين بشأنها، وتُسبب توترًا في علاقتهما في ما يلي:

1. مقاربات متباينة بشأن الدور الإيراني

لم يكن ممكنًا تخيّل نجاح انقلاب عبد الفتاح السيسي، وبقائه في الحكم، من دون الدعم غير

المشروط الذي تلقاه من المملكة السعودية ودولة الإمارات. وقد عوّلت الرياض التي دعمت بقوة الانقلاب العسكري الذي أطاح حكم الرئيس محمد مرسي على دور أساسيٍّ للنظام الجديد في إستراتيجيتها الإقليمية لمواجهة إيران. ومع تزايد الضغوط الإيرانية، خصوصًا بعد أن استولى الحوثيون المدعومون من إيران على السلطة في صنعاء، أصبحت الرياض تتعامل بحساسيةٍ شديدةٍ مع أيّ تباين عن سياستها، في قضيةٍ أصبحت تمسّ أمنها مباشرةً. وقد تطلّعت السعودية التي تنبّهت لهذا الأمر في وقت متأخّر نسبيًّا إلى ضرورة نشوء موقفٍ عربيٍّ موحّد لمحاصرة النفوذ الإيراني، والإحاطة بمظاهره السياسية والاقتصادية والعسكرية في العواصم العربية المحيطة بها، من دمشق إلى صنعاء، إلى دور مصري فعّال في هذا المضمار، خصوصًا بعد أن قادت السعودية عمليةً عسكريةً في اليمن، لوقف التمدّد الحوثي في اتجاه الجنوب والسيطرة على كامل اليمن. وفي وقتٍ غدت فيه مواجهة النفوذ الإيراني ملمحًا رئيسًا لإستراتيجية المملكة الدفاعية والأمنية، وجدت مصر مشتركاتٍ كثيرةً مع الدورين، الإيراني والروسي، في الصراعات الدائرة في المنطقة. كما دفع اهتمام النظام في مصر بالعودة إلى تأدية أدوار إقليمية تسمح بتحقيق دعم دولي ومنافع اقتصادية إلى تمييز نفسه من الموقف السعودي، في ما يتعلق بالعلاقة بطهران.

لكنّ الطموح المصري إلى أداء دور إقليمي يحقق درجةً من الشرعية، ويجلب منافع اقتصاديةً، تحول دونه عوائق عديدة، فعلى الرغم من التاريخ الطويل في قيادة مصر المنطقة، فضلاً عن موقعها الإستراتيجي ومواردها البشرية الكبيرة، فإنّها بدّدت، في العقود القليلة الماضية، وخصوصًا بعد الانقلاب العسكري عام 2013، معظم مظاهر قوتها الإقليمية. كما أنّ أوضاعها الاقتصادية المتأزمة، واعتمادها شبه الكلّي على المساعدات والإعانات الخارجية، وتراجع أدائها السياسي، من الأسباب التي تُشكّل عقباتٍ كبرى أمام ادّعاء إمكان العودة إلى القيادة الإقليمية، ما يجعلها باستمرار عرضةً لضغوط خارجية، سواء كانت من السعودية، أو من أيّ طرف آخر (إيران مثلًا) يُلوّح لها بورقة المساعدات.

2. الأزمة السورية والدور الروسي

تقع الأزمة السورية والموقف من التدخل العسكري الروسي في قلب التباينات السعودية –المصرية، فالسعودية تقف بقوة ضد السياسات الروسية في سورية، وتتوجّس من تطور العلاقات الإيرانية - الروسية، وتعُدّ موسكو أهمّ ظهيرٍ دوليٍّ لطهران، وشريكتها في الدعم العسكري لنظام الأسد في سورية، وضامنتها في الاتفاق النووي. وتمتد الخلافات مع روسيا إلى المنافسات في سوق النفط العالمية التي شهدت اضطراباتٍ كبيرةً في السنتين السابقتين؛ إذ تشكّ السعودية في محاولات روسية – إيرانية، مفادها فرض شروط معيّنة عليها، في إطار حربٍ على الحصص والأسعار.

أمّا مصر، فهي ترى أنّ روسيا، إضافةً إلى إسرائيل وإيران ومعظم دول الخليج، لا توجد لديها حساسية من الانقلابات العسكرية، أو مسألة انتهاك حقوق الإنسان، في مقابل حرجٍ غربي من

علاقاتٍ دافئة مع عبد الفتاح السيسي، على الرغم من التسليم بالانقلاب، وتقرّب كلّ من باريس ولندن إليه بضغط خليجي. كما أنّ الدبلوماسية المصرية كانت، منذ انقلاب يوليو/ تموز 2013، أقرب إلى الموقف الروسي في قصْر رؤيتها للمسألة السورية على موضوع مواجهة الإرهاب، متجاهلةً السياسات المدمّرة التي يتبعها نظام الأسد في حق السوريين، والقصف العشوائي والوحشي الذي تمارسه الآلة العسكرية الروسية في حق المدنيين. وفي حين ركّزت السعودية في ضرورة رحيل الأسد، بوصفه جزءًا مركزيًا من معادلة الحل، ومن منطلق صراعها مع إيران، تجاهلت القاهرة الحديث في موضوع مصير الأسد، بل إنّ نظام السيسي يَعُدّ الحفاظ على نظام الأسد منسجمًا مع ضرورة الحفاظ على النظام العربي القديم. وقد تعدّدت زياراتٌ رسمية سورية معلنة وغير معلنة، تشمل مسؤولين على مستوىً أمني رفيع، كان جديدها أخيراً زيارة اللواء علي مملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، القاهرة. وبوجهٍ عامّ، ظلت مواقف القاهرة وسياستها إزاء المسألة السورية تبتعد باطّراد عن المواقف السعودية، ولا سيما في ضوء مساعي القاهرة إلى التنسيق مع موسكو وشركاء عرب آخرين، بعيدًا عن السعودية.

وكانت السعودية قد عبّرت عن عدم ارتياحها للمشاورات التي جرت في موسكو خلال صيف 2016 بخصوص الأزمة السورية، وقد شارك فيها ممثلون عن مصر والأردن والإمارات، ورأت فيها محاولاتٍ لتفتيت الموقف العربي، ومسعىً لتجاوز دورها القيادي فيه، كما رأت في هذه المشاورات سلوكاً منحازًا إلى الموقف الروسي الداعي إلى بقاء الأسد، والقضاء على المعارضة السورية المسلحة. وفي إجمالٍ، تنظر السعودية بعين الريبة إلى أيّ مشاورات حول سورية تتم من دونها، وقد بيَّنت هذا الأمر، حين سعت إلى عقد قمة خليجية - روسية بقيادتها في مايو/ أيار 2016.

3. ارتهان الوضع الاقتصادي

تتجاوز العلاقات الاقتصادية السعودية - المصرية مسألة الدعم السعودي المالي لنظام السيسي. فالعمالة المصرية هي العمالة العربية الأكثر عددًا في المملكة، وهي يعتمد عليها الاقتصاد السعودي اعتمادًا كبيرًا. كما يشكّل المصريون أكثر من ربع سوق السياحة الدينية في المملكة. يُضاف إلى ذلك أنّ السعودية تُعدّ المستثمر العربي الأكبر في الاقتصاد المصري، وقد بلغت

قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو 6.3 مليار دولار عام 2015. واستراتيجيًا، تتحكم القاهرة في ممرّ قناة السويس التي تُشكّل عصبًا رئيسًا لحركة البترول العربي في اتجاه الغرب. لكن، في ظل المأزق الاقتصادي الحرج الذي يواجهه النظام في القاهرة، يمثّل الدعم المالي السعودي الذي بلغ أكثر من 30 مليار دولار، بعضها على شكل منح نفطية وودائع مالية، بحسب مصادر مختلفة، طوقَ إنقاذٍ حقيقي للنظام المصري في مواجهة غضبٍ شعبيٍّ واسع، منشؤه اقتصادي أساسًا، مع تصاعد دعوات إلى لاحتجاج باتت تُقلقه.

تستخدم السعودية ورقة الدعم وسيلةً رئيسةً في ضبط السلوك المصري إقليميًا. وقد برز هذا الأمر بوضوح في موافقة مصر على المشاركة في التحالف العربي الذي شكّلته السعودية للتدخل عسكريًا في اليمن، في أثناء العام الماضي، لوقف زحف قوات الحوثي وعلي عبد الله صالح في اتجاه عدن. وعلى الرغم من الموافقة الحماسية التي أبدتها القاهرة تجاه العملية السعودية، فإنّ الخطوات الفعلية التي اتخذتها المؤسسة العسكرية المصرية كانت أقلّ من المتوقع سعوديًّا، وكانت المشاركة المصرية المتواضعة من الأسباب التي تقف وراء طول أمد الحرب، وتعقيد إنجاز الأهداف التي أُعلنت مع بدء عملية "عاصفة الحزم". ويظهر اليوم أنّ الصراع في اليمن يُعَدّ من الأسباب الرئيسة للخلافات الراهنة بين القاهرة والرياض.

4. اختلاف في الرؤى تجاه الأوضاع الليبية

تباينت المواقف السعودية والمصرية بشأن الأوضاع الليبية. وجاء اختلاف مواقف القاهرة والرياض صدًى للخلاف حول سورية. والحال أنه كما تُسلِّم مصر واقعيًّا بأنّ اليمن "مصلحة سعودية"، تُسلِّم لها السعودية بالدور الأبرز في ليبيا، بناءً على قاعدة تعزيز الدور المصري لاستعادة الاستقرار في هذا البلد. لكنّ السعودية بدأت تطرح وجهات نظر بديلة لتحركات السيسي في ليبيا التي تضع أولويةً لمواجهة القوى التي تَعُدّها إسلاميةً، من دون الالتفات إلى تكلفة ذلك، ولا إلى طبيعة الصراع، ولا إلى محاولة مساعدة الأطراف المتناحرة للوصول إلى حلٍّ. وقد بدأت السعودية تميل إلى اتخاذ مواقف وسطيةٍ بين أطراف الصراع الليبي، بعيدًا عن تأييد التدخلات المصرية، والدعم الواسع الذي تقدمه القاهرة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

خاتمة

يُظهر تطور "منحنى" العلاقات بين القاهرة والرياض أنّ اللغة الدبلوماسية التي دأب الطرفان في تغليف خلافاتهما بها، بلسان مسؤولين وخبراء محسوبين على النظامين، لم تعد قادرةً على إخفاء الهوة التي باتت تفصلهما. ويمكن إرجاع الخلافات بين الطرفين إلى عاملين أساسيين. فالعامل الأول متصل بصراعٍ حول أدوار كل منهما وطموحاته إلى القيادة الإقليمية. أمّا العامل الثاني فمرتبط باختلاف القراءة والرؤية حول حقيقة التهديدات التي تواجه كلًّا منهما، ومن ثمّ مواقفهما من جملة القضايا الإقليمية والدولية المتصلة بذلك.

تضع هذه الاختلافات البلدين أمام خيارين. الأول، حصول افتراق إستراتيجي بينهما، يترتب عليه انضمام مصر إلى المحور المناوئ للسعودية، لكن هذا الأمر يعني أن تخسر مصر المساعدات المالية السعودية، من دون وجود بديل يحل محلّها، في وقت يعيش فيه النظام على وقع أزمة اقتصادية خانقة. الخيار الثاني، وهو الأرجح، استمرار الطرفين؛ من باب حاجة كل منهما إلى الآخر، على إدارة خلافاتهما بطريقةٍ تسمح بدرجة معينة من التعاون والتنسيق. وهذا الخيار يسمح لنظام السيسي بابتزاز السعودية من دون أن يقدم لها شيئًا حقيقيًّا في المقابل، في حين يسمح للسعودية بمنع التحاق مصر كلياً بالمعسكر المعارض لها، أو حتى انزلاقها إلى حالةٍ من عدم الاستقرار، في حال توقفها عن تقديم المساعدات لها.

خلفية التوتر

شهدت العلاقات المصرية السعودية، خلال الفترة السابقة، خلافات صامتةً، كانت تعلن عن نفسها بين حين وآخر، من خلال مواقف إعلام الطرفين. وقد عكست هذه الخلافات تباينًا مطّردًا في وجهات النظر تجاه أهمّ الأزمات والقضايا في المنطقة؛ مثل الأزمتين السورية واليمنية، والموقف من الدور الإيراني، والعلاقات مع تركيا. وعلى الرغم من مسارعة الجهات الرسمية في البلدين إلى نفي وجود خلافاتٍ وإعطاء انطباع بوجود تنسيق وتوافق، فإنّ الأزمة، أخيراً، كشفت عمق الخلافات الثنائية، ما أثار عدّة تساؤلاتٍ، من بينها: هل تتجه العلاقات بين البلدين نحو افتراق إستراتيجي، أم لا تعدو هذه الخلافات أن تكون أمرًا عابرًا آخر، تعود بعده الأمور إلى سيرتها الأولى؟ ويمكن إجمال أهمّ القضايا التي تختلف رؤية الطرفين بشأنها، وتُسبب توترًا في علاقتهما في ما يلي:

1. مقاربات متباينة بشأن الدور الإيراني

لم يكن ممكنًا تخيّل نجاح انقلاب عبد الفتاح السيسي، وبقائه في الحكم، من دون الدعم غير

لكنّ الطموح المصري إلى أداء دور إقليمي يحقق درجةً من الشرعية، ويجلب منافع اقتصاديةً، تحول دونه عوائق عديدة، فعلى الرغم من التاريخ الطويل في قيادة مصر المنطقة، فضلاً عن موقعها الإستراتيجي ومواردها البشرية الكبيرة، فإنّها بدّدت، في العقود القليلة الماضية، وخصوصًا بعد الانقلاب العسكري عام 2013، معظم مظاهر قوتها الإقليمية. كما أنّ أوضاعها الاقتصادية المتأزمة، واعتمادها شبه الكلّي على المساعدات والإعانات الخارجية، وتراجع أدائها السياسي، من الأسباب التي تُشكّل عقباتٍ كبرى أمام ادّعاء إمكان العودة إلى القيادة الإقليمية، ما يجعلها باستمرار عرضةً لضغوط خارجية، سواء كانت من السعودية، أو من أيّ طرف آخر (إيران مثلًا) يُلوّح لها بورقة المساعدات.

2. الأزمة السورية والدور الروسي

تقع الأزمة السورية والموقف من التدخل العسكري الروسي في قلب التباينات السعودية –المصرية، فالسعودية تقف بقوة ضد السياسات الروسية في سورية، وتتوجّس من تطور العلاقات الإيرانية - الروسية، وتعُدّ موسكو أهمّ ظهيرٍ دوليٍّ لطهران، وشريكتها في الدعم العسكري لنظام الأسد في سورية، وضامنتها في الاتفاق النووي. وتمتد الخلافات مع روسيا إلى المنافسات في سوق النفط العالمية التي شهدت اضطراباتٍ كبيرةً في السنتين السابقتين؛ إذ تشكّ السعودية في محاولات روسية – إيرانية، مفادها فرض شروط معيّنة عليها، في إطار حربٍ على الحصص والأسعار.

أمّا مصر، فهي ترى أنّ روسيا، إضافةً إلى إسرائيل وإيران ومعظم دول الخليج، لا توجد لديها حساسية من الانقلابات العسكرية، أو مسألة انتهاك حقوق الإنسان، في مقابل حرجٍ غربي من

وكانت السعودية قد عبّرت عن عدم ارتياحها للمشاورات التي جرت في موسكو خلال صيف 2016 بخصوص الأزمة السورية، وقد شارك فيها ممثلون عن مصر والأردن والإمارات، ورأت فيها محاولاتٍ لتفتيت الموقف العربي، ومسعىً لتجاوز دورها القيادي فيه، كما رأت في هذه المشاورات سلوكاً منحازًا إلى الموقف الروسي الداعي إلى بقاء الأسد، والقضاء على المعارضة السورية المسلحة. وفي إجمالٍ، تنظر السعودية بعين الريبة إلى أيّ مشاورات حول سورية تتم من دونها، وقد بيَّنت هذا الأمر، حين سعت إلى عقد قمة خليجية - روسية بقيادتها في مايو/ أيار 2016.

3. ارتهان الوضع الاقتصادي

تتجاوز العلاقات الاقتصادية السعودية - المصرية مسألة الدعم السعودي المالي لنظام السيسي. فالعمالة المصرية هي العمالة العربية الأكثر عددًا في المملكة، وهي يعتمد عليها الاقتصاد السعودي اعتمادًا كبيرًا. كما يشكّل المصريون أكثر من ربع سوق السياحة الدينية في المملكة. يُضاف إلى ذلك أنّ السعودية تُعدّ المستثمر العربي الأكبر في الاقتصاد المصري، وقد بلغت

تستخدم السعودية ورقة الدعم وسيلةً رئيسةً في ضبط السلوك المصري إقليميًا. وقد برز هذا الأمر بوضوح في موافقة مصر على المشاركة في التحالف العربي الذي شكّلته السعودية للتدخل عسكريًا في اليمن، في أثناء العام الماضي، لوقف زحف قوات الحوثي وعلي عبد الله صالح في اتجاه عدن. وعلى الرغم من الموافقة الحماسية التي أبدتها القاهرة تجاه العملية السعودية، فإنّ الخطوات الفعلية التي اتخذتها المؤسسة العسكرية المصرية كانت أقلّ من المتوقع سعوديًّا، وكانت المشاركة المصرية المتواضعة من الأسباب التي تقف وراء طول أمد الحرب، وتعقيد إنجاز الأهداف التي أُعلنت مع بدء عملية "عاصفة الحزم". ويظهر اليوم أنّ الصراع في اليمن يُعَدّ من الأسباب الرئيسة للخلافات الراهنة بين القاهرة والرياض.

4. اختلاف في الرؤى تجاه الأوضاع الليبية

تباينت المواقف السعودية والمصرية بشأن الأوضاع الليبية. وجاء اختلاف مواقف القاهرة والرياض صدًى للخلاف حول سورية. والحال أنه كما تُسلِّم مصر واقعيًّا بأنّ اليمن "مصلحة سعودية"، تُسلِّم لها السعودية بالدور الأبرز في ليبيا، بناءً على قاعدة تعزيز الدور المصري لاستعادة الاستقرار في هذا البلد. لكنّ السعودية بدأت تطرح وجهات نظر بديلة لتحركات السيسي في ليبيا التي تضع أولويةً لمواجهة القوى التي تَعُدّها إسلاميةً، من دون الالتفات إلى تكلفة ذلك، ولا إلى طبيعة الصراع، ولا إلى محاولة مساعدة الأطراف المتناحرة للوصول إلى حلٍّ. وقد بدأت السعودية تميل إلى اتخاذ مواقف وسطيةٍ بين أطراف الصراع الليبي، بعيدًا عن تأييد التدخلات المصرية، والدعم الواسع الذي تقدمه القاهرة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

خاتمة

يُظهر تطور "منحنى" العلاقات بين القاهرة والرياض أنّ اللغة الدبلوماسية التي دأب الطرفان في تغليف خلافاتهما بها، بلسان مسؤولين وخبراء محسوبين على النظامين، لم تعد قادرةً على إخفاء الهوة التي باتت تفصلهما. ويمكن إرجاع الخلافات بين الطرفين إلى عاملين أساسيين. فالعامل الأول متصل بصراعٍ حول أدوار كل منهما وطموحاته إلى القيادة الإقليمية. أمّا العامل الثاني فمرتبط باختلاف القراءة والرؤية حول حقيقة التهديدات التي تواجه كلًّا منهما، ومن ثمّ مواقفهما من جملة القضايا الإقليمية والدولية المتصلة بذلك.

تضع هذه الاختلافات البلدين أمام خيارين. الأول، حصول افتراق إستراتيجي بينهما، يترتب عليه انضمام مصر إلى المحور المناوئ للسعودية، لكن هذا الأمر يعني أن تخسر مصر المساعدات المالية السعودية، من دون وجود بديل يحل محلّها، في وقت يعيش فيه النظام على وقع أزمة اقتصادية خانقة. الخيار الثاني، وهو الأرجح، استمرار الطرفين؛ من باب حاجة كل منهما إلى الآخر، على إدارة خلافاتهما بطريقةٍ تسمح بدرجة معينة من التعاون والتنسيق. وهذا الخيار يسمح لنظام السيسي بابتزاز السعودية من دون أن يقدم لها شيئًا حقيقيًّا في المقابل، في حين يسمح للسعودية بمنع التحاق مصر كلياً بالمعسكر المعارض لها، أو حتى انزلاقها إلى حالةٍ من عدم الاستقرار، في حال توقفها عن تقديم المساعدات لها.