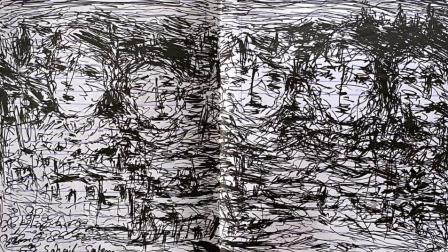

كانت قاعةً عصرية ارتفعت خلال خمسينيات القرن الماضي على أطراف المدينة القديمة، بيضاء زرقاء، وكانت عنوان حداثة القيروان ودليل تقدُّمها؛ فقاعة السينما لم تكن، لدى آبائنا، مكاناً للترفيه وتزجية الوقت بقدر ما كانت علامة على دخول مدينتهم إلى الأزمنة الحديثة، فهي النافذة التي كانوا يبصرون من خلالها إلى الضفّة الأخرى أي أوروبا المتقدّمة. لهذا، كان التردّد عليها خروجاً من زمن ودخولاً في زمن آخر... خروجاً من زمن المدن العتيقة ودخولاً في زمن المدن الحديثة.

لم تكن السينما لدى آبائنا رحلة أو فرجة فحسب، وإنما كانت قبل ذلك أسلوب حياة وطريقة سلوك؛ فالدخول إلى السينما انتساب إلى النخبة في المجتمع، سواء كانت النخبة علمية أو اجتماعية، والانتساب إلى النخبة يقتضي سلوكاً خاصاً وطريقة في التعامل مع الناس خاصة.

وإذا علمنا أنّ في ذلك العهد البعيد كانت القاعة يرتادها الكثير من الفرنسيّين، فهمنا لماذا كان يصرّ أهل القيروان على التأنُّق في اللباس كلما ذهبوا إليها، فهم يريدون أن يكونوا مثل الأجانب الفرنسيّين في جمال الهيئة وحسن الملبس، وإن اختلفت طبيعة اللباس وأساليب التأنّق.

لكن هذه القاعة سرعان ما تحوّلت، مع بروز الحركة الوطنية، قاعة للخطب الحماسية المطالبة بالاستقلال، على منبرها كان يتداول الخطباء والشعراء يُذكون حماسة الأهالي من أجل مقاومة المستعمر. هكذا غدت قاعة السينما التي كان يتردّد عليها العشّاق قلعة من قلاع النضال يملؤها رجال السياسة والمقاومة.

وشيئاً فشيئاً، نسيَ الناس أنّها قاعة للسينما، فالشاشة قد أصبحت خلفية للمنبر، واختفت أكاليل الزهور التي تحيط بها، وارتفعت صور الزعماء الوطنيّين بدل صور الممثّلين الكبار، وحلّت لافتات التحريض على مقاومة الفرنسيين محلّ أفيشات الأفلام.

بخروج الاستعمار الفرنسي من تونس (1956)، تحوّلت قاعة السينما إلى مكان للحفلات... أنشد الفنّانون على خشبتها أناشيدهم الوطنية المحتفية بالحرية والاستقلال. لكن سرعان ما عادت خلال الستينيات قاعة سينما من جديد... والستينيات هي المرحلة الرومانسية في السينما العربية، ومن أبطال هذه المرحلة عبد الحليم حافظ وأحمد مظهر ونادية لطفي وفاتن حمامة، ومازلت أذكر إلى اليوم تزاحم المتفرّجين يريدون مشاهدة شريط "الخطايا".

كان هذا الشريط حدثاً كبيراً، استقطب كل الفئات الاجتماعية في المدينة. لأوّل مرة شاهدت فناً ينافس كرة القدم في جماهيريته، ولأوّل مرّة شاهدت الشرطة تنظّم صفوف المتفرّجين الواقفين في يوم قائظ يريدون مشاهدة الشريط. ومازلت أذكر شهيق الباكين من المتفرّجين وهم يشاهدون المحن التي مرّ بها نجمهم.

والواقع أنّ السينما الرومانسية جعلت الفنّ السابع فنّاً شعبيّاً يقبل عليه الجميع. فغداة الثورة الناصرية، تراجعت السينما الأرستقراطية التي تدور أحداثها في قصور الباشوات وعلية القوم وبات الأبطال الرومانسيون، قريبين من عموم المتفرّجين في هيئتهم ومشاعرهم ومواقفهم.

ثمّ تأتي السبعينيات برياح السياسة العاصفة لتصبح القاعة ملاذ الطلاب والمثقفين يبحثون فيها عن فسحة للتعبير الحرّ، مُوظّفين الأشرطة السياسية المناضلة التي كانت موضة تلك الفترة.

ارتبطت تلك المرحلة في أذهاننا بأجمل الأفلام العالمية والعربية، وارتبطت بنقاشاتنا الحادة ونحن نقرأ تلك الأفلام قراءة أيديولوجية تسفح ماءها الفني والجمالي... كنا نعتقد جازمين أن وراء كل شريط غاية سياسية مشفّرة، تريد القوى الإمبريالية تسريبها، وسيّان كان الشريط عاطفياً حالماً أو اجتماعياً غاضباً، فكلّ الأشرطة، كما كنّا ندعي، تنطوي على هدف سياسي.

في التسعينيات، فقدت القاعة إشعاعها وأصبحت قاعة بائسة تعرض أفلاماً هابطة. فانفضّ عنها روادها القدامى وأصبحت قاعة الأمس مجرّد قاعة مفلسة يستأجرها المقبلون على الزواج لإقامة حفل العرس فيها.

ذات صباح، استفاق أهالي المدينة على وقع المعاول تهدم القاعة وتحيل جدرانها العالية المزركشة أنقاضاً. لا أحد وقف أمام الآلة الضخمة التي تكتسح المكان بقوة وتلقي بالأنقاض على الشاحنات... لا أحد رفع عقيرته بالصراخ. لا أحد... هكذا في ظرف وجيز، بات المكان منبسطاً، وكأنّ القاعة لم تكن.

هذه القاعة التي كانت وجدان المدينة، وذاكرتها الذاهبة بعيداً في الزمن باتت في نظر سادة المدينة غير ذات جدوى، فقدت دورها وباتت عبئاً ثقيلاً مثل حصان هرم فقد القدرة على السباق، فما كان من صاحبه إلاّ أن أطلق عليه رصاصة الرحمة.

لا أحد احتجّ غير بضعة من المثقّفين نعوا القاعة في رسالة كُتبت في أحد المقاهي على عجل، معتبرين هدمها اعتداءً على تاريخ المدينة، فما كان من المسؤولين إلاّ أن اعتبروا تلك الرسالة من وحي اليسارالمتطرّف. وأُسدل الستار على تلك القاعة التي شهدت أجمل فترات حياة المدينة، أي أجمل فترات حياتنا.

واليوم تمرّ فتجد المكان قد تحوّل مرأباً للسيارات مهملا، فتتساءل غاضباً: لماذا فعلوا هذا؟

أمّا الأجيال الجديدة فلا تعرف أنّ في هذا المكان المهمل كانت تنتصب أجمل قاعات السينما في القيروان وربما في تونس.

* من تونس