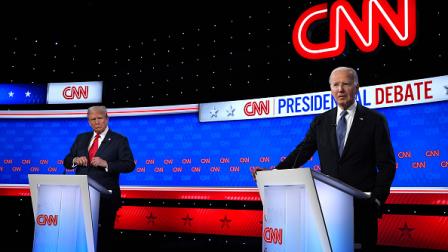

تقرير الخارجية الأميركية ينحاز للاحتلال (جعفر اشتية/فرانس برس)

صدر أمس الجمعة عن وزارة الخارجية الأميركية تقرير "حقوق الإنسان" الثاني والأربعون، وكالعادة احتوى على عملية مسح للانتهاكات والتعديات في هذا المجال على امتداد الساحة الدولية، لكن مشكلته أنه عندما يتعلق الأمر بالحقوق الفلسطينية، تتبدّل مهمته وتنحرف، ليصبح عنوانها التبرير.

ومثل كل مرة سابقة، جاء التقرير على قدر من الشمول ولو غير المثالي في العرض والتفاصيل، لكنه يبقى مساهمة لتسليط الأضواء على الاستباحات في هذا الخصوص في محاولة وإن متواضعة لتحسين أحوالها وظروفها.

بيد أن وظيفته حينما يتعلق الأمر بإسرائيل تتحول لتوفير الأسباب التخفيفية إن لم يكن التبريرية للانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي. فحينئذ تنقلب المقاييس والمعايير، بحيث يحل الاستنساب مكان القواعد المرعية وتتقدم السياسة على الموضوعية.

في تبويبه، يقسم التقرير العالم إلى مناطق، وفي كل واحدة يتناول وبالاسم الدول المعنية بالخروقات، وبذلك كان عادة يحتوي على فصل بعنوان "إسرائيل والأراضي المحتلة". لكن ليس هذه المرة، فقد تبدلت الوضعية، وصارت أوضاع الفلسطينيين تحت عنوان "إسرائيل والجولان والضفة وغزة". تصنيف يلغي الاحتلال، ويعكس سياسة الإدارة القائمة على الشطب الذي هندس السفير الأميركي لدى الكيان المحتل، دافيد فريدمان، حلقاته والذي بدأ بتغييب حل الدولتين، ثم الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل تمهيدا لنقل السفارة الأميركية إليها.

ليس هذا فحسب، بل إن السردية التي اعتمدها التقرير لذكر الانتهاكات الإسرائيلية (هدم المنازل، والتعذيب عند الاستجواب، والتوقيفات الكيفية والاعتقال التعسفي والقيود على حريات التنقل والتجمع) جاءت في إطار تقديمها " كمزاعم"، ووردت على لسان "منظمات حقوق الإنسان ووسائل إعلام وأشخاص" نقلوا أخبارها. وكأن كل هذه الجهات مشكوك في إفاداتها. في حين أن الوزارة تأخذ عادة بشهادات منظمات حقوق الإنسان. لكن ليس في الحالة الإسرائيلية، خاصة أن إسرائيل "ردت" على هذه الادعاءات كما ردت عليها السلطة الفلسطينية "أحياناً"، وبذلك نأى التقرير عن تصنيف هذه الممارسات في خانة الانتهاكات، ناهيك عن إدانتها.

ولم يكتف بالسرد الخجول والملتوي لها، بل حرص على إبراز واحتضان التفسير الإسرائيلي الواهي لها والذي يزعم أنها حصلت من باب الرد على "التحريض الفلسطيني على العنف". تبرير واضح لقمع الاعتراض على الاحتلال وتسويغ مبطن للاعتداءات الإسرائيلية على حقوق الإنسان الفلسطيني. وكأن الواقع تحت الاحتلال لا يجوز، بل لا يحق له، حتى التفوّه برفض المحتل. ولمغمغة الحقائق، يزعم التقرير أن الجهات التي أعدته طلبت "من إسرائيل وأحياناً من السلطة الفلسطينية تزويدها بمعلومات عن الادعاءات المتعلقة بخرق حقوق الإنسان، لكننا لم نحصل على تفاصيل محددة عن كل حادث".

مثل هذه الالتواءات ليست غريبة عن التعامل الأميركي مع السياسات والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، التي تأتي أحياناً مغلفة أو مخففة أو من خلال وضعها في إطار ما يسمى بحق "الدفاع عن النفس"، وكأن على الواقع تحت الاحتلال احترام مشيئة المحتل. لكن هذه المرة جاءت المحاولة فاقعة في تقديم الغطاء للانتهاكات الإسرائيلية، بل جاءت تسويغية ولو بصورة مبطّنة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي. جاءت لتعكس التحول الحاد في مقاربة الإدارة لكافة حقوق الشعب الفلسطيني، الإنسانية والسياسية والوطنية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب ليس أقلها التمادي في الانفلات الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

ومثل كل مرة سابقة، جاء التقرير على قدر من الشمول ولو غير المثالي في العرض والتفاصيل، لكنه يبقى مساهمة لتسليط الأضواء على الاستباحات في هذا الخصوص في محاولة وإن متواضعة لتحسين أحوالها وظروفها.

بيد أن وظيفته حينما يتعلق الأمر بإسرائيل تتحول لتوفير الأسباب التخفيفية إن لم يكن التبريرية للانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي. فحينئذ تنقلب المقاييس والمعايير، بحيث يحل الاستنساب مكان القواعد المرعية وتتقدم السياسة على الموضوعية.

في تبويبه، يقسم التقرير العالم إلى مناطق، وفي كل واحدة يتناول وبالاسم الدول المعنية بالخروقات، وبذلك كان عادة يحتوي على فصل بعنوان "إسرائيل والأراضي المحتلة". لكن ليس هذه المرة، فقد تبدلت الوضعية، وصارت أوضاع الفلسطينيين تحت عنوان "إسرائيل والجولان والضفة وغزة". تصنيف يلغي الاحتلال، ويعكس سياسة الإدارة القائمة على الشطب الذي هندس السفير الأميركي لدى الكيان المحتل، دافيد فريدمان، حلقاته والذي بدأ بتغييب حل الدولتين، ثم الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل تمهيدا لنقل السفارة الأميركية إليها.

ليس هذا فحسب، بل إن السردية التي اعتمدها التقرير لذكر الانتهاكات الإسرائيلية (هدم المنازل، والتعذيب عند الاستجواب، والتوقيفات الكيفية والاعتقال التعسفي والقيود على حريات التنقل والتجمع) جاءت في إطار تقديمها " كمزاعم"، ووردت على لسان "منظمات حقوق الإنسان ووسائل إعلام وأشخاص" نقلوا أخبارها. وكأن كل هذه الجهات مشكوك في إفاداتها. في حين أن الوزارة تأخذ عادة بشهادات منظمات حقوق الإنسان. لكن ليس في الحالة الإسرائيلية، خاصة أن إسرائيل "ردت" على هذه الادعاءات كما ردت عليها السلطة الفلسطينية "أحياناً"، وبذلك نأى التقرير عن تصنيف هذه الممارسات في خانة الانتهاكات، ناهيك عن إدانتها.

ولم يكتف بالسرد الخجول والملتوي لها، بل حرص على إبراز واحتضان التفسير الإسرائيلي الواهي لها والذي يزعم أنها حصلت من باب الرد على "التحريض الفلسطيني على العنف". تبرير واضح لقمع الاعتراض على الاحتلال وتسويغ مبطن للاعتداءات الإسرائيلية على حقوق الإنسان الفلسطيني. وكأن الواقع تحت الاحتلال لا يجوز، بل لا يحق له، حتى التفوّه برفض المحتل. ولمغمغة الحقائق، يزعم التقرير أن الجهات التي أعدته طلبت "من إسرائيل وأحياناً من السلطة الفلسطينية تزويدها بمعلومات عن الادعاءات المتعلقة بخرق حقوق الإنسان، لكننا لم نحصل على تفاصيل محددة عن كل حادث".

مثل هذه الالتواءات ليست غريبة عن التعامل الأميركي مع السياسات والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، التي تأتي أحياناً مغلفة أو مخففة أو من خلال وضعها في إطار ما يسمى بحق "الدفاع عن النفس"، وكأن على الواقع تحت الاحتلال احترام مشيئة المحتل. لكن هذه المرة جاءت المحاولة فاقعة في تقديم الغطاء للانتهاكات الإسرائيلية، بل جاءت تسويغية ولو بصورة مبطّنة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي. جاءت لتعكس التحول الحاد في مقاربة الإدارة لكافة حقوق الشعب الفلسطيني، الإنسانية والسياسية والوطنية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب ليس أقلها التمادي في الانفلات الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

الإدارة الأميركية، برئاسة دونالد ترامب، تواصل الزعم بأن سياستها تجاه الاستيطان "لم تتغير"، لكنها تردد المقولة عند كل توسع من دون أي فعل أو إجراء. ففي ظل التوجه السياسي الذي بدأ في الانقلاب على الموقف الأميركي التقليدي المتوارث بشأن القدس، لم تعد التغطية الملتبسة في هذا التقرير للانتهاكات الإسرائيلية، مستغربة.