أوكرانيا والدفاع عن الديمقراطية بالسلاح

شخصيتان رسمتا ملامح أوائل التسعينيات من القرن الماضي. الروسي ميخائيل غورباتشيف، والجنوب أفريقي نيلسون مانديلا. الأول، آخر قادة الاتحاد السوفييتي، بمشروعه الإصلاحي، القائم على الشفافية، القائم على إطلاق حرية المبادرة والتعبير. أما الثاني، مانديلا، فلعلّه أهم من الأول. قاد تجربة الكفاح المسلح في بداية شبابه ضد نظام الفصل العنصري. وبعد 27 عاما من السجن، خرجَ مقتنعاً بأن الوسائل السلمية وحدها قادرةٌ على إلغاء هذا النظام.

والاثنان يعاصران صوراً جديدة، تكفّلت برسم بقية الملامح: انهيار جدار برلين (سلمياً) ودخول دول أوروبا الشرقية في دورة ديمقراطية، بعد خروجها من المَدار السوفييتي، وصعود نقابة "التضامن" البولونية إلى السلطة، وخروج أميركا اللاتينية من دورة الديكتاتورية العسكرية، ونهاية منظمة "الخمير الحمر" الكمبودية، الثورية – الإجرامية ... إلخ.

هكذا، عشنا هذه الحقبة على نبذ السلاح وتمجيد الوسائل السلمية. وكان وقتها رائجاً أن مجرَّد انخراط روسيا الجديد في الاقتصاد المعوْلم، سوف يفضي إلى دمَقْرطتها. على أساس أن "البزنس" يقرّر كل شيء، وأهمّه "المصالح المشتركة"، فتراخى الغرب، وأخذ راحته بتوظيف رؤوس الأموال المهرّبة من أي جهةٍ أتت، وبالتورّط في تبييض الأموال، بالإفراط من رأسماليته .. وساهمت بذلك في تكوين أوليغارشية روسية، صديقة بوتين وناهِبة ثروات روسيا ومواردها.

في هذه الأثناء، كما بتْنا نعلم، أو خلال السنوات العشر الماضية، تدخل بوتين "خارجياً"، ولا مرّة من أجل شيء آخر غير سحق حركة احتجاجية، مرّة تستعيد هويتها وتقرنها بتبنّي الانتخابات وملاحقها، ومرّة أخرى، لأنها مجرّد مطالبة بالكرامة والمشاركة بالقرار. جورجيا، الشيشان، سورية، أوكرانيا. وهجوم بوتين أخيرا على أوكرانيا كان من إلهام عقله المخابراتي: بأنه حان وقت الانقضاض عليها نهائياً، بعدما قضَمَ مساحاتٍ من حدودها الشرقية والجنوبية في ضربته الأولى، منذ ثماني سنوات.

في العالم العربي، كان نَبَضُنا ضعيفاً جداً، فلم نتجاوب مع الحدث المزلْزِل، أو لم نهتم به، أو ضاقت فسحات حرّيتنا، أو شماتتنا في "الرجل الأبيض"، أو لاحظنا الفرق في المعاملة

هل من حاجةٍ للبرهان على أن الديمقراطية الأوكرانية هي المستهدفة في هذه الحرب، وليس فقط هويتها الوطنية الجديدة؟ ضعْ جانبا البروباغندا: الأوكرانيون نازيون، عملاء لحلف الناتو، حثالة، طابور خامس، يرتكبون المجازر، يعدّون أسلحة كيميائية، نووية. وكلها صارت صالحةً للتظاهرات الحشود المسحوبة من بيوتها، ولا تفترق عن الإعلانات التجارية الشائعة.

فقط انظر إلى الاصطفافات: تلك التظاهرات الحاشدة الوحيدة المؤيدة الاجتياح الروسي لأوكرانيا، معلّبة مؤطّرة، قسرية، أخرجها بوتين وبشار الأسد إلى شوارعهما. إنه المصير الواحد: فلولا بوتين، ماذا كان سيفعل بشار؟ أنقذَه من السقوط. وجميله عليه لا يُنسى.

بالنسبة لإيران، حليفة بشار الأسد، كانت "مصالحها العليا" تقتضي غموض الموقف، وعينها على العلاقة الجديدة مع أميركا بعد الاتفاق النووي. لكن أذرع إيران المليشياوية تؤكد على المثل "خذ أسرارهم من صغارهم"، وتصمِّم على تشغيل أسطوانتها المشروخة ذاتها: "فلتسقط الإمبريالية الأميركية.. وليحيَ بوتين الذي يواجهها في عقر داره!".

والمحصّلة أننا، العالم العربي، كان نَبَضُنا ضعيفاً جداً، فلم نتجاوب مع الحدث المزلْزِل، أو لم نهتم به، أو ضاقت فسحات حرّيتنا، أو شماتتنا في "الرجل الأبيض"، أو لاحظنا الفرق في المعاملة.. أو الأسباب كلها. المهم أننا أضفنا برهاناً جديداً على أن المعركة الآن هي من أجل الديمقراطية. بأنه لو أتيح لنا جزءٌ من حرية التفكير المعلومة والقول العلني، لو كنّا أحراراً من ممنوعاتنا ..، لكنّا في هذه اللحظة نقف دفاعاً عن حريتنا بدفاعنا عن أوكرانيا، لكننا بعيدون، بعيدون.

واحدة من حسنات روسيا أنها لا ترمي على طاولتها "حقوق إنسان" أو "حريات عامة"، كلما لاحَ في الأفق خلاف مصالح

بعد سورية، أبرز الدول العربية النافرة في تأييدها بوتين، هي الإمارات. النظام البوليسي ذاته الذي أخرج بشار من عزلته، ودعم حركة "تمرّد"، فمهّد الطريق إلى الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي منذ ما يقارب عشر سنوات. وكانت الإمارات أيضاً بطلة فضيحة تمويل زعيمة اليمين الفرنسي المتطرّف، مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية الفرنسية بملايين الدولارات. وليس من المصادفات أن بوتين قد سبقها إلى هذه الفضيحة قبل ذلك بسنتين، بتمويل مارين لوبان ذاتها، وبالملايين أيضاً.

دعْ جانباً الآن مواقف الدول العربية الأخرى التي وقفت في النصف. تارة لأنها، بإهمال الأميركيين لها، توجهت نحو روسيا، باستثمارات ومشتريات كبيرة ومسهّلة. وواحدة من حسنات روسيا أنها لا ترمي على طاولتها "حقوق إنسان" أو "حريات عامة"، كلما لاحَ في الأفق خلاف مصالح، فكان على هذه الدول أن تراعي مصالحها، أي أن تأخذ أنسب قرار لحماية عروشها. ليبيا وحدها خرجت عن هذا الإجماع. ولأسبابها الخاصة، "البراغماتية" أيضاً: روسيا وقفت إلى جانب الماريشال خليفة حفتر، الخصم الأساسي لـ"حكومة الوحدة الوطنية"، الحاكمة الآن. إذ لم ينقذها وقتها، ويصعّدها إلى السلطة، سوى التدخل التركي المباشر، ضد التدخل الروسي. وبفضل أسطولها من المسيّرات، الدرون. (على الأرجح "بيرقدار" أيضاً، كما في أوكرانيا..).

عكس أوروبا التي زلْزلها الاجتياح الروسي. كانت نائمة على فضائل التسعينيات ودروسها، من أنه لن يصيبها إلا الهموم الخفيفة، من نوع كيف يحتال سياسيوها على الديمقراطية، أو كيف يقفزون من الوعود إلى التأجيل، أو كيف يغطّون على التوحش الرأسمالي، والتباين الشديد بين الثروات. وذلك كله بالوسائل السلمية المتعارَف عليها، بالتغزّل بالمواطنين، بمخاطبة خيالهم ومصالحهم وتاريخهم، بالتحايل على أموال الدولة أحيانا، والانكشاف أحيانا أخرى.. وإذا بها أوروبا هذه، تصحو وهي تنادي، من دون سابق تصوّر وتصميم، برفع السلاح، بشحن السلاح، والصواريخ والطائرات، وأفواج المتطوعين من أوروبا ..

لا يحقّ لأي إنسان أن يحكم آخر رغماً عنه، لا يحقّ له أن يقتله متى يشاء، ولا أن يسجنه، أو يعذّبه

وهذه النقْزة لم تقتصر على حزب حاكم أو معارض، أو على تيار معيَّن. كانت عفوية على الدرجة نفسها لدى الحكام والمحكومين. خذْ مثلين أو ثلاثة: النرويج والسويد. الدولتان على علاقة جزئية بالمجموعة الأوروبية، ومتردِّدتان بالانضمام كلياً إلى "الناتو". لم تمرّ بضعة أيام على الاجتياح الروسي أوكرانيا حتى انقلب الرأي العام في الدولتين، وأصبحت الغالبية تطالب بالانضمام إلى الحلف". في ألمانيا، استيقظَ فجأة الجميع على كابوس: أن الجيش الألماني الذي كان يقدّر عديده بنصف مليون جندي عشية انهيار جدار برلين صارَ لا يعدّ اليوم أكثر من مائتي ألف، فبدأت المشاورات السريعة لافتتاح حقبة جديدة مختلفة، غايتها عسْكَرة ألمانيا، وعنوانها "استراتيجية الدفاع الوطني". وعسْكرة بقية الدول الأوروبية الأخرى، أيضاً، القريبة من أوكرانيا والبعيدة عنها، والألوية الشعبية، ومتطوعي العالم. وطغيان لغة السلاح والصواريخ والحرائق.. فتكون تلك المعضلة: إذا كانت الديمقراطية مجرَّد أدوات للحكم، فكيف نفسّر أنها لا تعمل بالسلاسة "الطبيعية" التي نفترضها عنها؟ كيف لم تنَل كل الأرض حظّاً منها، بالمرونة ذاتها؟ ما الذي يجعلها عاصية عليها؟ المصالح مثلاً؟ بأن تهافت هذه الحجّة في الاجتياح الروسي، والتساؤلات الاقتصادية المندهشة، غير الفاهمة، أن بوتين "لا يعرف مصلحته؟!"، أو "لا يعرف مصلحة روسيا؟!".

غير المصالح، تبقى "الأفكار" أي الأيديولوجيا. وهنا لا تعود الديمقراطية مجرّد "طريقة" وحسب. إنها أيديولوجيا. ومفاد هذه الأيديولوجيا أنه لا يحقّ لأي إنسان أن يحكم آخر رغماً عنه، لا يحقّ له أن يقتله متى يشاء، ولا أن يسجنه، أو يعذّبه .. وأن الحاكم لا يبقى إلى أبد الآبدين في السلطة، وأنه يحاسب على أخطائه بالانتخابات، فما بالك بشعبٍ بأكمله.

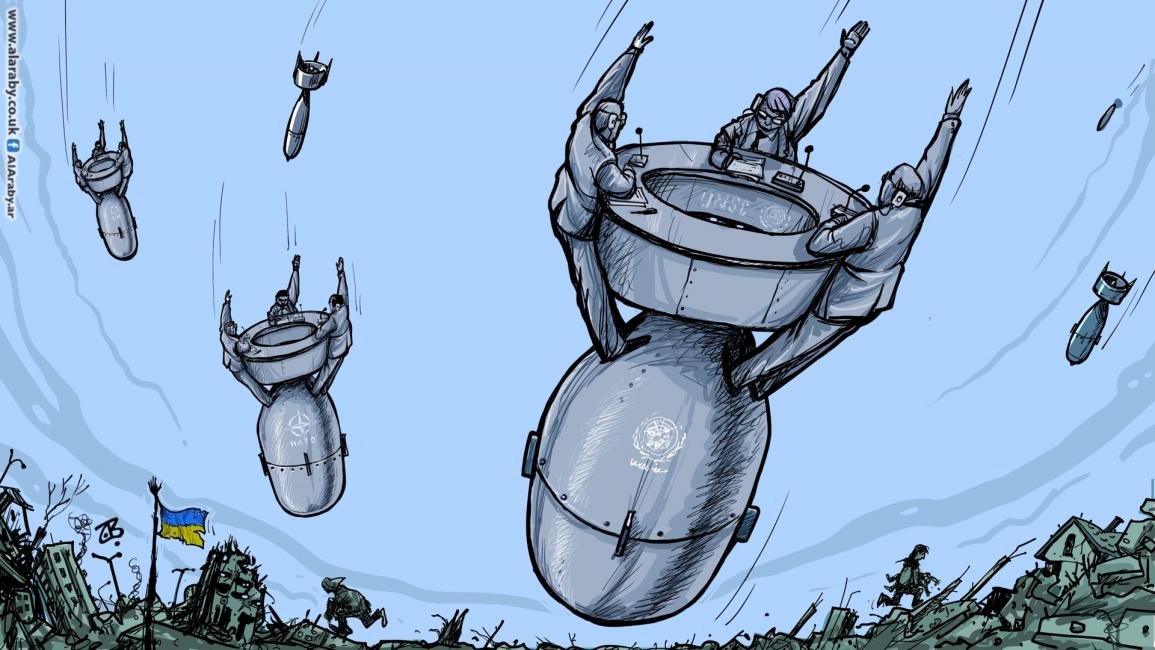

حسناً: وإذا كانت الديمقراطية طريقة "سلمية" للحكم، أيضاً، فكيف يكون وضعها عندما تدافع عن نفسها بالسلاح؟ هل تبقى سلمية، هذه الطريقة، أو تتطعَّم بالعسْكرة، بالتراتبية، بمركزية القرار، وبقيادة العسكر، بالإرغام، بالقتل .. وإذا ما أخذنا بالاعتبار أن دفاع أوكرانيا عن ديمقراطيتها سيطول، وسوف يأخذ أشكالاً أخرى، فيمكنك، ساعتئذ، أن تتصور بقية السيناريو...

ولكن، لو فتحت الديمقراطية صدرها للعدوان، تحت شعار "وقف الحرب مهما كان الثمن"، التزاماً بالطريقة السلمية للديمقراطية، ولو في شؤون الحرب، فهل كانت ستبقى هذه الديمقراطية على قيد الحياة، أم تكون من المنْتحرين؟