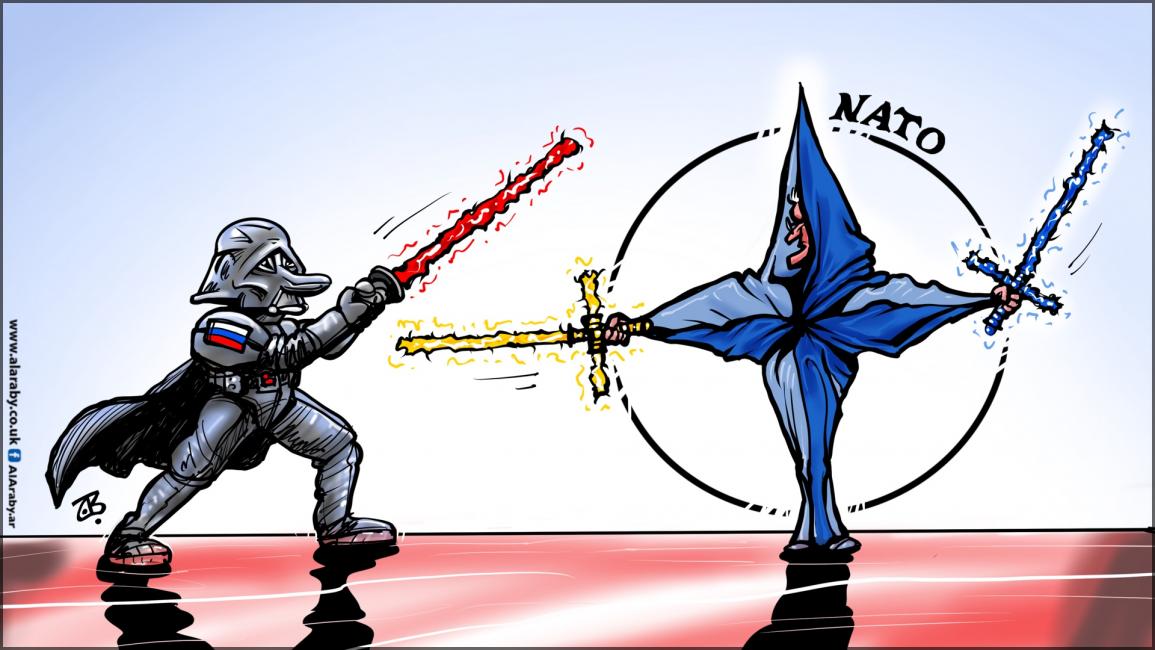

الأطلسي وروسيا: مراقبة نهر الفولغا

هل يتحمّل حلف شمال الأطلسي حرباً ما غير تلك الدائرة في الشرق الأوروبي، يخوضُها مباشرة أو غير مباشرة؟ حتى الآن، توحي كل مواقف من يدور في فلك هذا المعسكر بانعدام القدرة على التوسّع خارج سياق صدّ الغزو الروسي لأوكرانيا. تتمحور معظم التقارير العسكرية حول "ضرورة زيادة الإنتاج الحربي"، على وقع تأكيدات عدّة لأمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ، أن الجيش الأوكراني في حاجةٍ للذخائر والسلاح بصورة متنامية. في هذه المؤشّرات رسائل عدة، أولها موجّه إلى روسيا، ومفادها أن الحلف لا ينوي القيام بحربٍ هجومية ضدّها. وهو موقفٌ لاقى، في بعض جوانبه، رسالة روسية مستترة عن الإنتاج العسكري في موسكو، الذي لن يصل إلى ما يطمح إليه الكرملين قبل نهاية العام الحالي.

قد تكون الرسالتان الضمنيتان في سياق الحرب المخابراتية التي ترافق أي حربٍ ميدانية، لكنها أيضاً قد تكون واقعاً يُترجمه تسارع عجلات الإنتاج الحربي في المصانع الغربية والروسية، بالتوازي مع حصول روسيا على أسلحةٍ من أسواق شرعية وسوداء في العالم.

تندرج الرسالة الثانية، ضمن هذه المؤشّرات، في إطار شدّ الحبال بين الغرب وفي مقدّمته الولايات المتحدة، والصين، في الشرق الآسيوي. هناك أيضاً، لا مجال لنشوب حربٍ، لا من جانب بكين ولا من جانب واشنطن. أي حرب تندلع، سيكون الإنتاج في مصانع السلاح معياراً لديمومتها. تتعلق الرسالة الثالثة، أكثر، بسعي جميع الدول المعنية إلى تحسين اقتصاداتها. وهو أمر لم يكن معتاداً في الحربين العالميتين، الأولى (1914 ـ 1918)، والثانية (1939 ـ 1945)، لتشابك الأسواق العالمية حالياً بشكلٍ لم يسبق له مثيل تاريخياً. حتى إن روسيا، التي أخطأت الحسابات في أوكرانيا، باتت في مأزق، لا يراقبه الغرب فحسب، بل الصين أيضاً. والمراقبة هنا لا تعني ترقّباً لانتصار عسكري، بقدر ما هو دراسة الآثار السلبية للاقتصاد في بلدٍ يخوض حرباً، وفهم تداعياته الاجتماعية، ومتابعة إفرازاته في الداخل والخارج.

في المقابل، تحتلّ التحصينات الأطلسية في الجناح الشرقي للحلف، تحديداً بولندا ولاتفيا وإستونيا وليتوانيا، الأولوية القصوى في أي تموينٍ عسكري، بعد أوكرانيا. وهذا ما يريح الصين بعض الشيء. ويفيد هذا الأمر بأن الحرب الواسعة، إذا كانت حتمية، مؤجّلة حتى تلبية جميع حاجات الجيوش، سواء لدى الغرب أو روسيا. وبالتالي، الحل الواقعي هنا تفعيل حرب العصابات، التي شهدتها مناطق في مقاطعتي بيلغورود وكورسك الروسيتين أخيرا. السلاح المُستخدم في مثل تلك الحروب متوفر بكثافة وإنتاجه أكثر سرعة من الصواريخ مثلاً، وأقل كلفة. ولعل الاختبار الذي فاجأ الجيش الروسي في أراضيه على الحدود الأوكرانية وضع الكرملين أمام مأزق فعلي، فلا هو قادرٌ على الاستجابة لمثل هذا النوع من الحروب على أرضه، ولا يستطيع القصف بالصواريخ التقليدية، وعاجز حكماً عن استخدام السلاح النووي، لغياب عنصر "الاعتداء الأجنبي على الأراضي الروسية" بما يسمح بتفعيل بند "العقيدة النووية الروسية".

وبالنسبة إلى الحلّ "غير المنطقي"، وهو استخدام السلاح النووي، ولو التكتيكي منه، فلا أحد، حتى لو كان نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، الرئيس السابق دميتري ميدفيديف، يرغب في أن يكون أول من يستخدمه، رغم وعيده اليومي بذلك. من يهدّد أكثر من مرّة لن ينفّذ، ومن يريد التنفيذ يكتفي بإنذار وحيد. ما يجري في هذه الفترة جزء من جزيئات، قوامه عنصر "الاستقطاب" للحفاظ على الاستنفار وتبرير تسريع عجلة التصنيع الحربي، بما يعني نقل الاستنزاف إلى الداخل الروسي، وهو ما سيُفضي إلى سيطرة أوكرانيا على كامل أراضيها ضمن حدود عام 1991، أي بقاء المنظومة الأممية الناشئة بعد الحرب العالمية الثانية، وغرق روسيا في مستنقع داخلي واسع النطاق. لذلك لن يمنح الأطلسي حرباً أممية لروسيا، وسيكتفي بمراقبة ما يجري على ضفّتي نهر الفولغا.