المخيم تجربةً فلسطينية

ارتبط المخيم بالمؤقّت، وارتبط بالكوارث والحروب، وهو كحالة انتقالية في زمن صعب لأصحاب التجربة، أناس يعانون، يفقدون ديارهم، ولا مكان يذهبون إليه، فعليهم أن يقيموا في المؤقّت، والخيام الهشّة، هي الأدوات المناسبة للعيش في المؤقت. ومع زوال الحالة الانتقالية يتفكّك المخيم وتعود الحالة إلى طبيعتها، ويعود البشر إلى بيوتهم أو إلى بيوتٍ جديدة، ويعودون إلى حياتهم بعد تجاوز الكارثة أو الحرب، رغم كل الخسائر التي مُنوا بها خلال مسارهم الصعب.

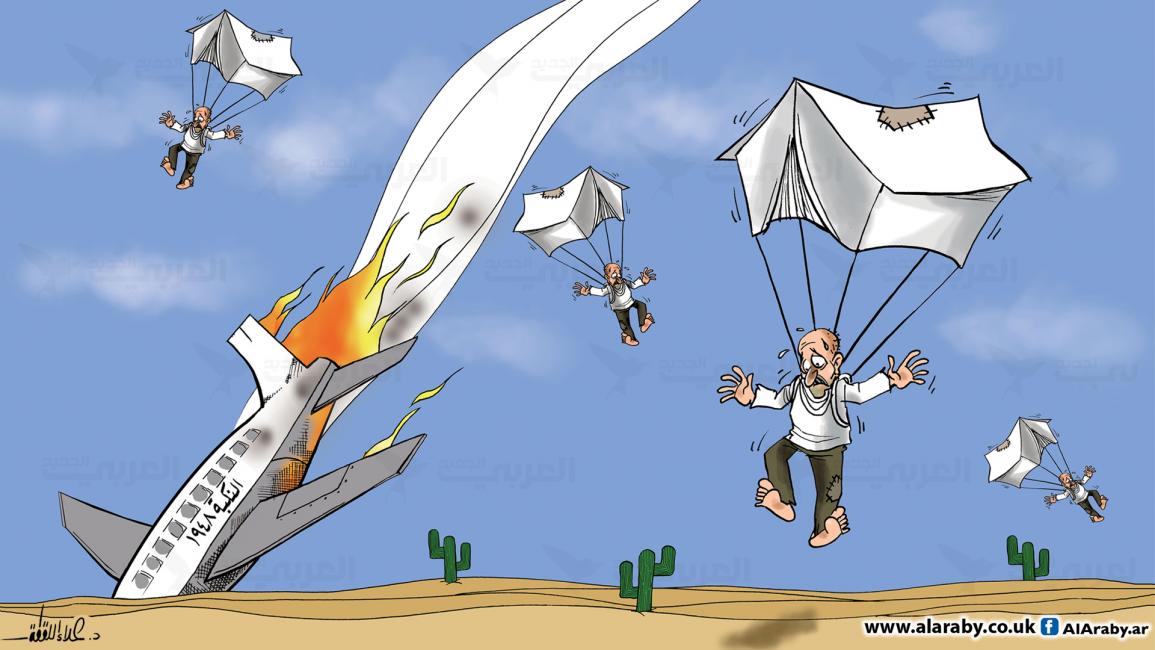

ولد المخيم في حياة الفلسطينيين إثر النكبة بخسارتهم ديارهم، وكانت تعبيراً عن المؤقّت المؤلم الذي تسبّبت به كارثة الحرب في العام 1948، التي طُرد الفلسطينيون منها خلالها، كسياسة معتمدة لتأسيس العصابات الصهيونية إسرائيل بتفريغ الأرض التي يريدون بناء دولتهم عليها من دون سكّانها، لأنهم أرادوا إقامة دولة يهودية حصراً لا مكان للآخرين فيها، فكان الطرد جزءاً أساسياً من بنية المشروع الصهيوني.

تعاملت جميع الأطراف الدولية مع نتائج الحرب بوصفها نتائج مؤقتة، ما عدا إسرائيل المُؤسّسة حديثاً، فكان قرار الأمم المتحدة 194 القاضي بوجوب السماح بعودة للاجئين في أقرب وقت ممكن. ولمتابعة القضية، أقامت الأمم المتحدة مؤسّسة خاصة للتعامل مع هذا المؤقّت، ليس لها أي دور سياسي، إنما اقتصر دورها على الخدمات كما دلّ اسمها، والتي عُرفت باسم "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا)، والتي باتت معيل اللاجئين، بتقديم مساعداتٍ غذائية وصحية وتعليمية. وأقامت الدول المضيفة أماكن إقامة مؤقتة للاجئين الفلسطينيين عرفت بالمخيمات الفلسطينية، وأقامت مؤسسات وطنية تدير شؤونهم، لكنها فعلياً أدارت شؤونهم وحياتهم عبر أجهزة المخابرات، بوصفهم خطراً عليها.

لأن المعنيين الدوليين في الصراع، لم يستطيعوا أن يعيدوا للاجئين الفلسطينيين حقوقهم، كان عليهم أن يكونوا بديلاً عن بلدهم المسلوب

بقيت قرارات الأمم المتحدة بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين وغيرها من القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية حبرا على ورق، ولم تتم معالجة مشكلتهم حسب هذه القرارات، فلم تسمح إسرائيل بعودتهم إلى ديارهم، لا في "أقرب وقت"، ولا حتى بعد عقود، واستمرّت "أونروا" بعملها بتقديم خدماتها المتراجعة يوماً بعد يوم، وبقيت المخيمات في دول الشتات تتوسّع سكانياً، لاجئون ينجبون لاجئين لأجيال.

لم يقتنع اللاجئون الفلسطينيون بأنهم خسروا وطنهم نهائياً، وأنهم لن يعودوا إليه، ولأنهم كانوا النتاج المباشر لحرب العام 1948، فقد بقي هذا النتاج قائماً ببقائهم أحياء ولاجئين. فكان عليهم حتى يحافظوا على وجودهم أن يحوّلوا اللجوء إلى مكوّن ثابت في حياتهم، لا لتكون الشاهد الحيّ على جريمة الطرد التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بحقّهم لتأسيس إسرائيل في ذلك العام، بل ولتؤسّس من جديد المجتمع الفلسطيني الذي تم تحطيمه في الحرب الصهيونية على فلسطين. وبذلك، يمكن القول إن الفلسطينيين كانوا مجبرين في مخيمات اللجوء على إعطاء المؤقّت بعداً دائماً لتتوازن حياتهم في المنافي، ليس إعجاباً بالمخيم وبالمؤقّت، بقدر ما هو الحفاظ على وجودهم ومجتمعهم الذي حاولت إسرائيل إخفاءه من الخريطة السياسية، والحفاظ على حقهم التاريخي في وطنهم المسلوب.

لأن المعنيين الدوليين في الصراع، لم يستطيعوا أن يعيدوا للاجئين الفلسطينيين حقوقهم، كان عليهم أن يكونوا بديلاً عن بلدهم المسلوب، وبات الحفاظ على المخيّم، حفاظا على الهوية وعلى الحقّ التاريخي لهم في وطنهم. وبذلك أصبح المخيّم مصغّراً عن فلسطين واختصاراً لها، باستعارة أسماء المدن والقرى والجغرافيا الفلسطينية، وإطلاقها على حارات المخيم ومحلاته التجارية ومدارسه... ومعالمه المتواضعة أصبحت تحيل إلى الأماكن التي لجأ منها سكان المخيم، أو تحيل إلى أبطال في التاريخ الفلسطيني، وفي جميع الحالات، بات كل شيءٍ في المخيم يذكّر بالفردوس المفقود، بالبلاد المسلوبة.

كان على الفلسطينيين أن يخوضوا تجربتهم في العيش في مواجهة إلغاءين، الأول، الإلغاء الإسرائيلي. والثاني، إلغاء الدول المضيفة

لم تكن حياة المخيم سعيدةً في بلدان اللجوء، فالمخيم عنوان للبؤس وللكارثة، ولأنه مكان مكروه من الدول التي أقيمت فيها هذه المخيمات. لذلك، أقامتها في أماكن معزولة حتى تكون بعيدة عن الأعين بوصفها أماكن غير مرغوب بها. لا نجافي الصواب إذا قلنا إن إسرائيل والدول المضيفة لم ترغب في رؤية اللاجئين وتجمّعاتهم في المخيمات، وإن لكل منهما أسبابا مختلفة. فكان على الفلسطينيين أن يخوضوا تجربتهم في العيش في مواجهة إلغاءين، الأول، الإلغاء الإسرائيلي، بوصفهم غير موجودين أصلاً، في منطق التبرير الإسرائيلي لتأسيس "الوطن اليهودي" بفراغ فلسطين من السكان الأصليين قبل بدء الاستيطان اليهودي. والثاني، إلغاء الدول المضيفة، وهي تعاملت مع اللاجئين كقضية استخدامية للسلطات القائمة في هذه الدول، ولأنهم الطرف الأضعف في هذه البلدان، فقد أحيلت إليهم الكثير من الحوادث السلبية في هذه البلدان، بوصفهم المسؤولين عن قضايا تهدّد الدول المضيفة، فكانوا سبباً للحرب الأهلية اللبنانية 1975 كما يحلو لبعض اللبنانيين أن يقولوا، وهم أيضاً من بدأ بـ"تخريب سورية"، كما ادّعت مستشارة الرئيس السوري، بثينة شعبان، في بداية الاحتجاجات في سورية مارس/ آذار من العام 2011.

كان على الفلسطيني في المخيم أن يدرك أنه غريب عن المكان، فهو المنفي من مكان آخر، لا ينتمي إلى المكان، ولذلك يعيش في المخيم، حتى بعد أن يصبح المخيم مباني طابقية، لكنه لا يكف عن كونه مخيما، مكان سكن للغرباء، وهو بذلك أعطى الفلسطينيين هويتهم، فأن تولد لأب فلسطيني، حتى لو لم تكن أمك كذلك، عليك أن ترث صفة اللاجئ، حتى لو كنت لا تعرف شيئاً عن البلد التي جاء منه والدك أو جدك، لكنك، في جميع الحالات، أنت لست من هنا. ولأنك لا تستطيع الذهاب إلى هناك حيث تنتمي، فإن عليك أن تجلب هناك إلى المخيم، عبر روايات الأمهات التي تُجمل الوطن المفقود، وتجعله ليس مكاناً ساحراً وحسب، بل وأكبر من حجمه الطبيعي بكثير، ليس كذباً بل تعلقاً ينتجه خيال فعال ومقاوم، ليعطي المنفى معنى ويصبح مؤقتاً/ دائماً لا يؤدّي سوى إلى الفردوس المفقود.