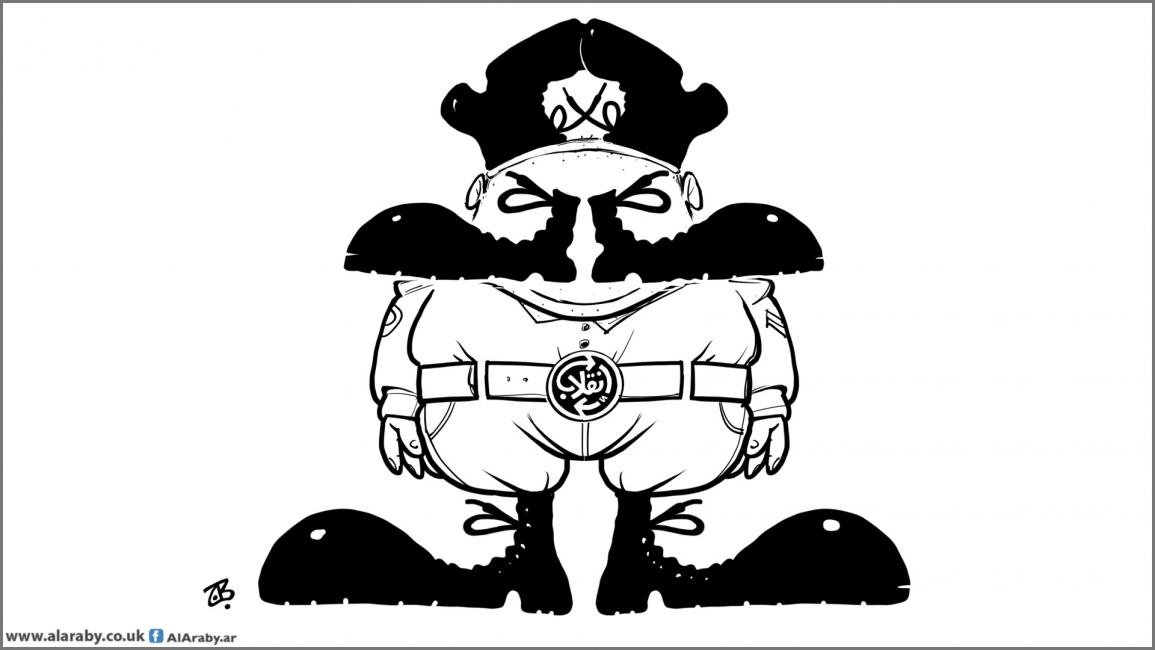

المستبد الطاغيِة الملهَم

تتضاعف الكوارث المترتبة على الاستبداد عندما يظن المُسْتَبِدُّ الطاغية نفسه مُلْهَماً، وأن ما يقوله حق وصواب لا يحتمل الخطأ ولا يقبل المراجعة. ويعزّز ذلك الوَهْمَ عنده ملَأ حوله من الانتهازيين أو الجبناء يشيدون بقيادته وبصيرته وحكمته، حتى وهم يعلمون أنهم يكذبون، طمعاً برضاه وعطائه أو تجنّباً لغضبه وانتقامه، فتكون النتيجة أن المُسْتَبِدَّ لا يعود يسمع إلا صوته، ويكون هو مستشار ذاته. لا يقف الأمر عند ذلك، فالمُسْتَبِدُّ الطاغية لا يقبل بأقلّ من التأليه أو الترميز، فهما، من ناحية، حصانة إلهاميته المزعومة، وهما كذلك أداتا تسويقه بين الجماهير المتعطّشة للقائد الفذِّ الباحثة عن رمز وبطل، فتكتمل دائرة الشحن الذاتي للاستبداد والطغيان برضى الجماهير، بل بطلبها.

يقدّم القرآن الكريم فرعون نموذجاً للمُسْتَبِدِّ الطاغية الذي أورد قومه مهاوي الردى. "قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ" (غافر: 29). كانت النتيجة "وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ" (طه: 79). لكن فرعون لم يكن فرداً أو حالة استثنائية، بل هو نموذج لا يفتأ يتكرّر عبر الزمان والمكان، معيداً إنتاج ديناميكيات العلاقة بين المُسْتَبِدِّ الطاغية والملأ من حوله، وبينه وبين الجماهير التي وصل مستوى تخريب عقولها إلى أن تعتقد أنه لا يمكن لها أن تحيا من دون قاهرها وسبب نكبتها وتخلفها. إنها علاقة طردية مسمومة تحافظ على الاستبداد والطغيان قائمين ما دام أن موضوعهما ومادّتهما موجودان دائماً.

أخطر الأعداء الذين ينبغي محاربتهم وسحقهم في نظر المُسْتَبِدِّ الطاغية المُلْهَمِ، هم العقلاء المتفتحون المحيطون بأبعاد المشهد بكليته

وإذا كان أرسطو يقدّم الاستبداد على أنه من أشكال الانحراف عن المثال، فإن أفلاطون ينبهنا إلى مسألة أكثر خطورةً مرتبطة بذلك، ذلك أن الاستبداد قد يولد من رحم الديمقراطية نفسها. ولعل في صعود اليمين الفاشي في أوروبا والولايات المتحدة عبر صناديق الاقتراع اليوم ما يكفي ردّاً على كثير من رهائن استثنائية وعلو النموذج الديمقراطي الغربي، الذي سبق له أن أنتج أدولف هتلر، وصدّر للعالم مفاهيم الإبادة الإنسانية وممارساتها، كما في أفريقيا والأميركيتين الشمالية والجنوبية، وعمل على استعباد الشعوب ونهب ثروات العالم تحت مظلّة الديمقراطية الليبرالية. أما مكيافيلي فربما تكون من أهم إسهاماته، حسب بعض دارسي الفكر السياسي، أنه نجح، إلى حد ما، في تحويل "الطاغية" إلى "الأمير الجديد"، وجعل سلوكه "الاستبدادي" نوعاً من "الحِكَمِ الأميرية". وبعيداً عن الخلاف بين علماء الاجتماع السياسي بشأن ما إذا كان الطغيان والاستبداد مترادفين أم لا، إلا أنهما غالباً ما يجتمعان.

ما يُنسب إلى مكيافيلي في هذا السياق شديد الخطورة، فعندما تُسبغ صفات الحكمة والحذاقة والزعامة والرؤية الثاقبة على المُسْتَبِدِّ الطاغية نصبح أمام المُلْهَمِ، حتى وإن كان غير مُلْهَمٍ أصلاً ونتائج أفعاله مصائب. وكلنا يعلم كم عانت البشرية من ذلك النوع من الزعماء والقادة، الذين ما كان يمكن لهم أن يزدهروا لولا أن العوام سقطوا في حبائلهم، فأصبحوا مصدر عسفهم وقمعهم بحق أنفسهم. وكما يلاحظ عبد الرحمن الكواكبي محقاً، فإنه "لا يخفى على المستبدّ مهما كان غبياً أن لا استعباد ولا اعتساف إلا ما دامت الرعية حمقاء تتخبّط في ظلامة جهل وتيه عماء". ويستنتج من ذلك أن "العوام هم قوَّة المستبد وقُوتُهُ". أما أخطر الأعداء الذين ينبغي محاربتهم وسحقهم في نظر المُسْتَبِدِّ الطاغية المُلْهَمِ، كما ينبّه عبد الرحمن الكواكبي، فهم العقلاء المتفتحون المحيطون بأبعاد المشهد بكليته، المستوعبون لتفصيلات المسائل وتعقيداتها، المحذّرون من عواقب الأمور وسوء الحسابات والتصرف. "ترتعد فرائص المستبدّ من علوم الحياة مثل الحكمة النّظريّة، والفلسفة العقليّة، وحقوق الأمم وطبائع الاجتماع، والسّياسة المدنيّة، والتّاريخ المفصّل، والخطابة الأدبيّة، ونحو ذلك من العلوم التي تكبِّر النّفوس وتوسّع العقول وتعرِّف الإنسان ما هي حقوقه وكم هو مغبون فيها، وكيف الطّلب وكيف النّوال، وكيف الحفظ. وأخوف ما يخاف المستبدُّ من أصحاب هذه العلوم المندفعين منهم لتعليم النّاس بالخطابة أو الكتابة".

المُسْتَبِدُّ الطاغية المُلْهَمُ، حالة قابلة للاستنساخ أينما قبلت الجماهير أن تصطنع لها مُلْهَماً يوردها المهالك

غير أن ثالثة الأثافي في تسلّل مفهوم المُسْتَبِدِّ المُلْهَمِ أو المُسْتَبِدِّ الطاغية المُلْهَمِ إلى قوى يفترض فيها أنها حركات تغيير أو حركات تحرّر. كان روبرت موغابي أحد قادة النضال الشعبي في زيمبابوي ضد حكم الأقلية البيضاء، وكانت مكافأته، بعد الانتصار والتحرّر، أن حملته الجماهير إلى الحكم. آمن موغابي بشكل عميق بأنه مُلْهَمْ، وشفع له تاريخه النضالي عند نخب وجماهير كثيرة، إلا أنه استمرّ في الحكم مستبدّا 27 عاماً (1980 – 2017)، نكب فيها بلاده وشعبه، ولم يترك الحكم إلا بفعل انقلاب عسكري وعمره 93 عاماً، بعد أن سعى إلى تنصيب زوجته خلفاً له. الأمر ذاته فعله الرئيس التونسي الأسبق، الحبيب بورقيبة، إذ كافأت الجماهير نضاله ضد الاحتلال الفرنسي بأن انتخبته رئيساً عام 1957، إلا أنه لم يغادر منصبه إلا قسراً بعد انقلاب قاده أحد جلاوزة نظامه، زين العابدين بن علي، عليه عام 1987. الأمثلة في هذا الصدد كثيرة، لم تسلم منها حتى فصائل المقاومة الفلسطينية، فباسم الثورة والنضال والتضحيات رُمِّزَتْ شخصيات وأسبغ عليها صفات الإلهام والاستثنائية، فكانت كوارث وأخطاء بحق المشروع الوطني الفلسطيني، يستهدف بالتخوين والقمع من يتجرّأ على الحديث فيها، لكن هذه حكاية أخرى قد تكون لنا وقفة أخرى معها.

باختصار، المُسْتَبِدُّ الطاغية المُلْهَمُ ليس محصوراً في زمان أو مكان، أو في حضارة دون أخرى، أو في تيار دون آخر، إنما هو حالة قابلة للاستنساخ أينما قبلت الجماهير أن تصطنع لها مُلْهَماً يوردها المهالك. ورغم ذلك تراها مستمرّة في التبرير له والاعتذار عنه، تشيد بحكمته حتى والأرض تمور من تحت أقدامها موراً. ذلك متعلقٌ بالدهماء، أما أبواق المُسْتَبِدِّ الطاغيةِ المُلْهَمِ ومسوّقي نموذجه فأولئك مُتَوَدَّعٌ منهم. يبقى الصامتون رهبة وخشية ما يزعمونه فتنة، فهم في الفتنة سقطوا، وهم لا يقلّون تواطؤاً ومسؤولية في الكوارث التي تجري والعلقم الذي نجنيه.