14 نوفمبر 2024

الوطن الأم ليس حنوناً

عندما يتركون البلاد ويستقرون هناك، في المهجر، في أقطار الغرب كما الشرق، يتحولون إلى كتل من الحنين الموجع إلى لبنان. لا يعبّرون كثيراً شعراً، أو نثراً، ولكن كل شيء فيهم ينضح بتلك العاطفة الجياشة؛ كل حركة، كل رائحة، كل التفاتة، كل طبخة.. يتنسّمون منها نسيم الوطن المهجور. بعضهم بالمكابرة، وآخرون بالسفالة، أو العكس بنبل وكرامة. هناك، يتحول لبنان إلى فردوس مفقود، إلى "الهوية"، إلى الحضن. واليوم، مع صعود أشكال الكراهية والعنصرية، تتجمّد صورة وطنهم أكثر فأكثر. يريدون أن يصدّقوا أن حنينهم ليس هباء منثوراً، ولا سخافة مراهقين، ولا مجرد وخْزة في القلب. الوطن الأم يصبح هناك حقيقة عاطفية صارخة، يشدّهم إليه طلبهم إلى الدفء في القلب؛ وهو لعمري، أكثر المشاعر استجابة للهفة أو حتى لفحة نار.

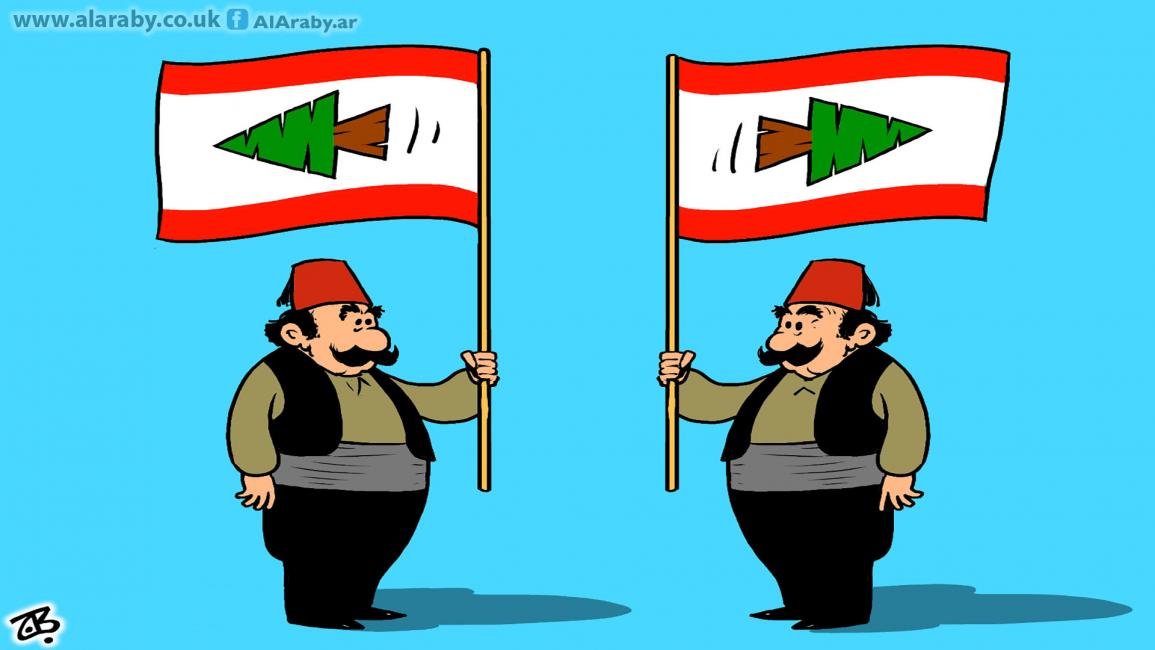

بعضهم "ينجح" بتجميعه الثروة، فيطمح إلى احتلال مركز مرموق، نيابة أو وزارة، تعوِّض عليه سنوات القحط العاطفي. يدفعون ثمن عودتهم السعيدة هذه بالملايين أحياناً، فينخرطون في النظام الذي طردهم، أو طرد آباءهم أو أجدادهم. المهاجرون اللبنانيون يبلغ عددهم الآن أحد عشر مليونا، يتوزَّعون على القارات الخمس. فتجد السياسيين والطموحين يغازلونهم، يشدّون عصبهم الطائفي، كل طائفة بطائفة. يطالبون بإشراكهم وتجنيسهم، ويعدّدون فضائلهم ويتغنّون بجمالهم وعقولهم ونجاحاتهم.

فالاقتصاد الوطني يعتمد على القروش التي يرسلونها إلى من تبقى من ذويهم، وعلى الشقق

التي يشترونها لأجل آخرتهم. وهم يرفعون عالياً اسم وطنهم "الأم"، وبقاء النظام السياسي يعتمد على شوقهم، على ما بنوه من ذاك الشوق من غرام أعمى، يمسح بدقة قلبٍ واحدةٍ كل عيوبه ومساوئه. والإعلام لا يقلّ انبهارا بجاذبية المهاجرين: يغطي ويغازل ويحاور ويصلي.. فرحة المهاجرين بالوطن السعيد، عودتهم، ولو برهة، واكتشافهم روعة لبنان، وطبيعته الخلابة ومناخه المعتدل (الذي لم يعُد معتدلاً).. إلخ.

وعندما يأتي فصل الصيف، يكون الجميع قد جهّز آلته الدعائية، "أحلى صيف في لبنان"، "تعالوا إلى الربوع الخلابة"، "ليل لبنان ونهاره"، "البحر والجبل"... تعالوا! وسوف تجدونها، تلك الجنة التي تحلمون بها ليل نهار في مهجركم.. في الشريط الترويجي الذي توزعه وزارة السياحة ما يكفي من المهارة لتصوير مشاهد من لبنان، التقطتها عدسة فنان، يرسمه كما يراه في منامه، هو أيضاً. والذين يستجيبون لنداء روحهم من المهاجرين يكادون لا ينتبهون إلى شيء من هذا كله: يريدون الحضور إلى لبنان أولا، لأن هناك جدات وأجدادا، أهلا وأولاد عمومة وخؤولة، أصدقاء الطفولة ممن تبقوا، شوارع، روائح وضجيج.. هم لا يريدون الانتباه إلا لتلك المكارم.

وسرعان ما يستجيبون للشمس والهواء، والفواكه والخضار.. فيتحولون إلى سياح في وطنهم الأم، نوع خاص جداً من السياح.. وعندما تطأ أقدامهم أرض الوطن، ومنذ اللحظات الأولى، وهم ما زالوا في المطار، يمتنعون عن النظر إلى حالته المهلهلة، إلى هوائه، وألوانه، وهيئة الغش والاستهتار على وجوه موظفيه وعتّاليه. يتجنّبون النغصة الأولى، لا يريدون أن يروا غير وجوه مستقبليهم، الذين ينتظرونهم في الخارج. يومين أو ثلاثة بعد ذلك، وبعد أن تفرغ ميزانيتهم من الفوائض، يبدأون بالانتباه: البقال، بائع السندويشات، بائع الخطوط الهاتفية، بائع خطوط الإنترنت، بائع الخضار والفواكه، بائع أي شيء.. جميعهم ضرب حسابه مرتين وأحيانا ثلاثا. "آه...! عفواً... لم أنتبه"، عند احتجاج المهاجر على الفاتورة المهولة.. يردّ بعضاً من الألوف اللبنانية المشْلوحة، ليس كلها، يعقّد الحساب، يضيّعه، كل ذلك مع كلمة "أهلا وسهلا بك في الوطن الأم". وهذا الشكل من "التحرّش" ليس وحيداً: مجالات الترفيه التي لا تنتهي: المهرجانات، المسابح، الفنادق، المطاعم.. وفي كل واحدةِ منها محطّة من النصب والاحتيال. فعدا المهرجانات السياحية التي لا يمكن الاقتراب إلى قداستها الوطنية، نظراً لأنها تحت رعاية زعماء الطوائف، عبر زوجاتهم غالباً.. عدا هذا المجال المحرّم، فإن الباقي لا يتزحزح عن مكانة النصب والاحتيال: ما إن يفهم البائع، "الذكي" دائما، بأنه في حضرة مهاجر وزوجته وأولاده.. حتى ترتفع الأسعار إلى ما لا يصدَّق.

أما إذا كان من حظ مهاجرنا أنه يستطيع استئجار سيارة، فتتحول لوحته الخضراء، المميَّزة عن لوحات "السيارات المقيمة"، إلى لعنة متجوّلة. سائقو السيارات اللبنانيين هم على صورة بلادهم: عنيفون، شرسون، بذيئون، متوترون أشد التوتر.. وعندما يصادفون سيارة "مهاجرين"، خضراء اللوحة، يتضاعف حنقهم، ويصرخون من قرعة رأسهم بالسباب والشتائم وعبارات الطرد من لبنان.. وبعضهم، وهو "مغطّى"، لا يكتفي باللسان، إنما يعتدي، يضرب، يشتبك بالأيادي.

كل هذا وإطاره الأعم، انقطاع الكهرباء والماء، وتراكم النفايات والروائح الكريهة، وانفلات الأمن، وزحمات سير خانقة، تمسْمِر السيارات ساعات، وسط انبعاثات مولدات الكهرباء والعوادم. ولا قانون ينظم، ولا هيبة ولا رهبة من أي ارتكاب، وغلاء فاحش، على خدماتٍ أخرى، لا تستحق كل هذه الأسعار. السرقة البواحة هنا ترتكبها الدولة المزعومة، لا المجتمع المقهور.

ولكن كل هذه البلايا في كفّة، والردّ الذي يسمعونه، بآذانهم أو بقلوبهم، لا فرق، في كفّةٍ

أخرى: ألا تحبون لبنان؟ ألم تأتوا إليه شوقاً له؟ وهل لإطفاء ظمأ الشوق تسعيرة محدَّدة؟ ولسان حالهم ذاك الإعلان التجاري على التلفزيون، حيث يسوّق واحدة من المسرحيات الصيفية الكثيرة، فيقول مستظرفاً نفسه: "لا نريد مهاجراً يكتفي بطبخة أعدّتها أمه، ولم تكلفها أكثر من خمسة آلاف ليرة...!". قاصداً، وهو غارقٌ في الضحك على قفشته، مهاجرا تنْضح منه الدولارات.. لا ضيفاً، ولا حبيبا مشتاقا، بل زبونا، تُشفط دولاراته العزيزة، بما أوتي سارقها من مكانة، أو شطارة، أو ظَرف.

إنه الابتزاز العاطفي الصرف، بكلمات غليظة، وقوامه: "تلك هي البلاد التي تحلم بها طوال الشتاء! ويجب أن تكون ممتنا لنا لأننا حافظنا عليه!". البلاد التي طردتهم منها الحرب والبطالة، التي لم تعطِ الحق بالبقاء إلا للمتنفذين ورجالاتهم، البلاد التي تُسِمع المهاجرين كلمات الإطراء، يُكرّر الترحيب بهم طوال أشهر الشتاء.. هذه البلاد نفسها تستقبلهم بأسوأ الاستقبالات، ثم تدفعهم دفعاً إلى الرجوع الى الغربة. وفي طريقهم إلى حيث يقيمون، يكون الوداع أفظع من الاستقبال: فوضى وأزلاما وتلاسنا وخناقات.. وعتّالين متواطئين، وموظفين زهقوا منهم ومن كثرتهم، لكنهم لم يزهقوا من ملاحقة دولاراتهم.. ولتتويج نهاية الرحلة، ضريبة جديدة، هي آخر فصل من فصول السرقات المنظّمة. لكن المهاجرين يعودون في المواسم المقبلة، لأن قلبهم لا يريد أن يرى، لأن عاطفتهم أقوى من أن تنال منها الخيبة، أو القرف أو حتى الألم.. من ذاك الوطن "الأم" الذي يفتقد الحنان.

بعضهم "ينجح" بتجميعه الثروة، فيطمح إلى احتلال مركز مرموق، نيابة أو وزارة، تعوِّض عليه سنوات القحط العاطفي. يدفعون ثمن عودتهم السعيدة هذه بالملايين أحياناً، فينخرطون في النظام الذي طردهم، أو طرد آباءهم أو أجدادهم. المهاجرون اللبنانيون يبلغ عددهم الآن أحد عشر مليونا، يتوزَّعون على القارات الخمس. فتجد السياسيين والطموحين يغازلونهم، يشدّون عصبهم الطائفي، كل طائفة بطائفة. يطالبون بإشراكهم وتجنيسهم، ويعدّدون فضائلهم ويتغنّون بجمالهم وعقولهم ونجاحاتهم.

فالاقتصاد الوطني يعتمد على القروش التي يرسلونها إلى من تبقى من ذويهم، وعلى الشقق

وعندما يأتي فصل الصيف، يكون الجميع قد جهّز آلته الدعائية، "أحلى صيف في لبنان"، "تعالوا إلى الربوع الخلابة"، "ليل لبنان ونهاره"، "البحر والجبل"... تعالوا! وسوف تجدونها، تلك الجنة التي تحلمون بها ليل نهار في مهجركم.. في الشريط الترويجي الذي توزعه وزارة السياحة ما يكفي من المهارة لتصوير مشاهد من لبنان، التقطتها عدسة فنان، يرسمه كما يراه في منامه، هو أيضاً. والذين يستجيبون لنداء روحهم من المهاجرين يكادون لا ينتبهون إلى شيء من هذا كله: يريدون الحضور إلى لبنان أولا، لأن هناك جدات وأجدادا، أهلا وأولاد عمومة وخؤولة، أصدقاء الطفولة ممن تبقوا، شوارع، روائح وضجيج.. هم لا يريدون الانتباه إلا لتلك المكارم.

وسرعان ما يستجيبون للشمس والهواء، والفواكه والخضار.. فيتحولون إلى سياح في وطنهم الأم، نوع خاص جداً من السياح.. وعندما تطأ أقدامهم أرض الوطن، ومنذ اللحظات الأولى، وهم ما زالوا في المطار، يمتنعون عن النظر إلى حالته المهلهلة، إلى هوائه، وألوانه، وهيئة الغش والاستهتار على وجوه موظفيه وعتّاليه. يتجنّبون النغصة الأولى، لا يريدون أن يروا غير وجوه مستقبليهم، الذين ينتظرونهم في الخارج. يومين أو ثلاثة بعد ذلك، وبعد أن تفرغ ميزانيتهم من الفوائض، يبدأون بالانتباه: البقال، بائع السندويشات، بائع الخطوط الهاتفية، بائع خطوط الإنترنت، بائع الخضار والفواكه، بائع أي شيء.. جميعهم ضرب حسابه مرتين وأحيانا ثلاثا. "آه...! عفواً... لم أنتبه"، عند احتجاج المهاجر على الفاتورة المهولة.. يردّ بعضاً من الألوف اللبنانية المشْلوحة، ليس كلها، يعقّد الحساب، يضيّعه، كل ذلك مع كلمة "أهلا وسهلا بك في الوطن الأم". وهذا الشكل من "التحرّش" ليس وحيداً: مجالات الترفيه التي لا تنتهي: المهرجانات، المسابح، الفنادق، المطاعم.. وفي كل واحدةِ منها محطّة من النصب والاحتيال. فعدا المهرجانات السياحية التي لا يمكن الاقتراب إلى قداستها الوطنية، نظراً لأنها تحت رعاية زعماء الطوائف، عبر زوجاتهم غالباً.. عدا هذا المجال المحرّم، فإن الباقي لا يتزحزح عن مكانة النصب والاحتيال: ما إن يفهم البائع، "الذكي" دائما، بأنه في حضرة مهاجر وزوجته وأولاده.. حتى ترتفع الأسعار إلى ما لا يصدَّق.

أما إذا كان من حظ مهاجرنا أنه يستطيع استئجار سيارة، فتتحول لوحته الخضراء، المميَّزة عن لوحات "السيارات المقيمة"، إلى لعنة متجوّلة. سائقو السيارات اللبنانيين هم على صورة بلادهم: عنيفون، شرسون، بذيئون، متوترون أشد التوتر.. وعندما يصادفون سيارة "مهاجرين"، خضراء اللوحة، يتضاعف حنقهم، ويصرخون من قرعة رأسهم بالسباب والشتائم وعبارات الطرد من لبنان.. وبعضهم، وهو "مغطّى"، لا يكتفي باللسان، إنما يعتدي، يضرب، يشتبك بالأيادي.

كل هذا وإطاره الأعم، انقطاع الكهرباء والماء، وتراكم النفايات والروائح الكريهة، وانفلات الأمن، وزحمات سير خانقة، تمسْمِر السيارات ساعات، وسط انبعاثات مولدات الكهرباء والعوادم. ولا قانون ينظم، ولا هيبة ولا رهبة من أي ارتكاب، وغلاء فاحش، على خدماتٍ أخرى، لا تستحق كل هذه الأسعار. السرقة البواحة هنا ترتكبها الدولة المزعومة، لا المجتمع المقهور.

ولكن كل هذه البلايا في كفّة، والردّ الذي يسمعونه، بآذانهم أو بقلوبهم، لا فرق، في كفّةٍ

إنه الابتزاز العاطفي الصرف، بكلمات غليظة، وقوامه: "تلك هي البلاد التي تحلم بها طوال الشتاء! ويجب أن تكون ممتنا لنا لأننا حافظنا عليه!". البلاد التي طردتهم منها الحرب والبطالة، التي لم تعطِ الحق بالبقاء إلا للمتنفذين ورجالاتهم، البلاد التي تُسِمع المهاجرين كلمات الإطراء، يُكرّر الترحيب بهم طوال أشهر الشتاء.. هذه البلاد نفسها تستقبلهم بأسوأ الاستقبالات، ثم تدفعهم دفعاً إلى الرجوع الى الغربة. وفي طريقهم إلى حيث يقيمون، يكون الوداع أفظع من الاستقبال: فوضى وأزلاما وتلاسنا وخناقات.. وعتّالين متواطئين، وموظفين زهقوا منهم ومن كثرتهم، لكنهم لم يزهقوا من ملاحقة دولاراتهم.. ولتتويج نهاية الرحلة، ضريبة جديدة، هي آخر فصل من فصول السرقات المنظّمة. لكن المهاجرين يعودون في المواسم المقبلة، لأن قلبهم لا يريد أن يرى، لأن عاطفتهم أقوى من أن تنال منها الخيبة، أو القرف أو حتى الألم.. من ذاك الوطن "الأم" الذي يفتقد الحنان.