بضاعة بايدن أسوأ من صفقة القرن

قبل ثلاث سنوات، طرح الرئيس الأميركي آنذاك، دونالد ترامب، ما عُرفت باسم "صفقة القرن"، وهي خطة تسوية أميركية للصراع في الشرق الأوسط، فكانت ردّات الفعل العربية والإسلامية، في معظمها، رافضًة الصفقة ومندّدًة بها، إنْ على مستوى المنظمّات والهيئات الجامعة، أو على مستوى حكومات الدول.

رفضت كلّ من جامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، ومنظمّة التعاون الإسلامي، الصفقة، واستنكرتها، كونها تتجاهل قرارات الشرعية الدولية وتُسقط الحقّ الفلسطيني. فالجامعة اعتبرتها "لا تلبّي الحدّ الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة"، فيما وصفها البرلمان العربي بأنها "اتفاقٌ من طرف واحد"، مشدّدًا على رفض أيّة تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية لا يقبل بها الفلسطينيون، ولا تنصّ على حقوقهم التاريخية بقيام دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس على حدود 1967.

أمّا منظمّة التعاون الإسلامي، فقد أصدرت بيانًا ضد الصفقة على أساس افتقار الخطة إلى أبسط عناصر العدالة، وأنّها "تُدمّر أسس تحقيق السّلام، بدءًا من المرجعيات القانونية والدولية المتفّق عليها للحل السلمي، وانتهاء بتنكرها، وبشكل صارخ، للحقوق غير القابلة للتصرّف للشعب الفلسطيني".

محتوى خطّة ترامب، أو صفقة القرن، المقدّمة من الرئيس الأميركي، كان يتضمّن جانبًا سياسيًا يتحدّث عن دولة فلسطينية غير واضحة المعالم والخرائط والحدود، لها عاصمة تسمّى "القدس"، لكنها لا علاقة لها بالقدس التاريخية المحتلة، التي ستبقى، بموجب الخطة، موّحدة وتحت السيادة الإسرائيلية وعاصمة لها، وستضم العاصمة الفلسطينية المقترحة بعض الضواحي النائية من القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

أمّا بقية الصفقة، وهي الجزء الأكبر فيها، فتتناول رؤية اقتصادية أميركية إسرائيلية للشرق الأوسط، تضمن هيمنة صهيونية مطلقة، وتحقّق لها تطبيعًا كاملًا مع الدول العربية، كما حلم به وخطّط له رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، شيمون بيريز، في كتابه عن "الشرق الأوسط الجديد"، والذي وضعه في العام 1993، وركّز فيه على أنه "بالنسبة للشرق الأوسط، فإنّ الانتقال من اقتصاد صراع إلى اقتصاد سلام سوف يعني حصر المصادر لتطوير بنية تحتية تلائم هذا العصر الجديد من السلام، وأنّ بناء الطرق وتمديد خطوط السكك الحديدية وتحديد المسارات الجوية وربط شبكات النقل وتحديث وسائل الاتصالات وتوفير النفط والماء في كلّ مكان وإنتاج البضائع والخدمات عن طريق الكمبيوتر، سوف يفتح حياة جديدة في الشرق الأوسط".

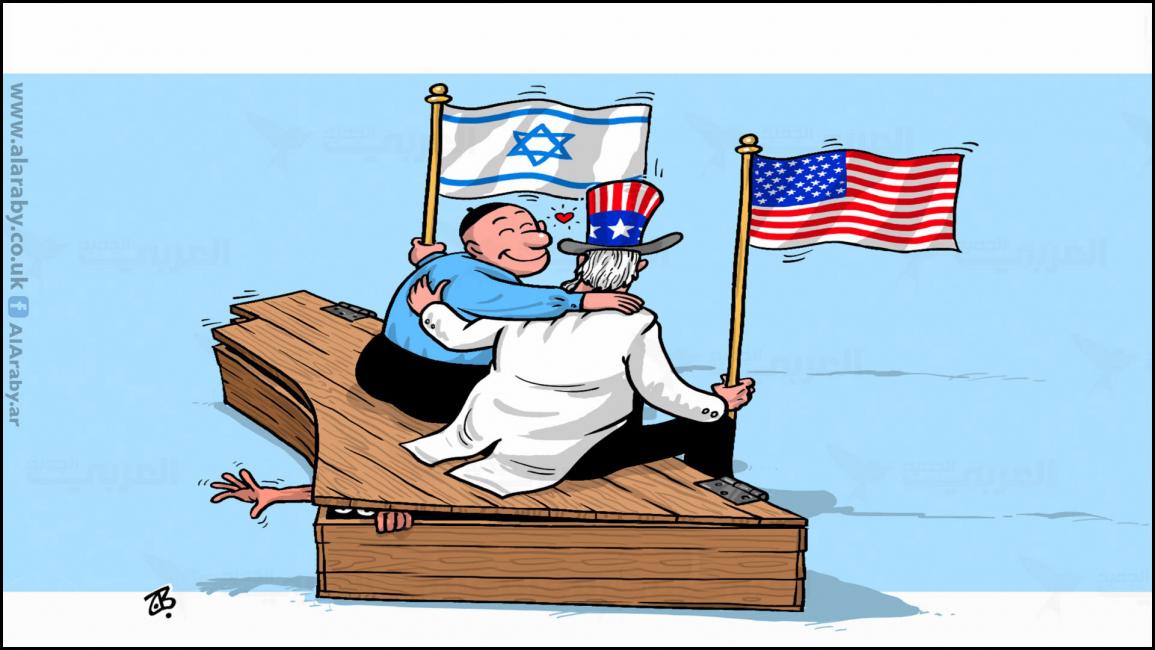

لو وضعت خطّة ترامب المسمّاة "صفقة القرن" أمام خطة الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، المطروحة الآن، والتي تتحرّك بسرعة هائلة لدمج السعودية والكيان الصهيوني في مشروع أميركي واحد، لن تجد فروقًا كبيرة بين بضاعتي ترامب وبايدن، بل يتفوّق الحضور الفلسطيني في صفقة الأول على ما تتضمنه صفقة الثاني التي تسقط الكلام عن الدولة الفلسطينية، وتكتفي فقط بتحسين شروط حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال، كما أنّها في الجانب الاقتصادي لا تبعد كثيرًا عن المعروض من دونالد ترامب. بل أنّ التركيز الأكبر في مشروع جو بايدن هو العلاقة بين الرياض وتل أبيب، بينما تتحوّل القضية الفلسطينية إلى موضوع جانبي على الهامش، إذ لا يأتي على ذكرها إلا من باب حفظ ماء الوجه للجانب السعودي الذي كان التطبيع معه حلمًا صهيونيًا كبيرًا، تحتلّ فيه المسألة الدينية صدارة الاهتمام، بحيث يتم تفريغ الصراع السياسي مع الاحتلال الإسرائيلي من جوانبه الدينية، من خلال الإلحاح على حالة تطبيع ديني صادمة، تجسّدها الاحتفالات الصهيونية واليهودية على الأراضي السعودية، والإفراط في الكلام عن الحنين إلى الديار اليهودية القديمة في منطقة الحجاز.

هنا لا يمكن بحال من الأحوال العثور على مصلحةٍ فلسطينيةٍ تذكر في هذا الاندفاع الثنائي الحميم نحو تطبيع تتجاوز تبعاته الكارثية مخرجات كامب ديفيد الثانية التي صنعها دونالد ترامب سبتمبر/أيلول 2020، والتي ضمّت الإمارات والبحرين والكيان الصهيوني، لذا يبدو لافتًا هذا الصمت الأقرب للتأييد لما يجري من جامعة الدول العربية ومنظمّة التعاون الإسلامي، والخجل الفلسطيني من إعلان الرفض الصريح لاستعمال القضية جسرًا لمصالح ثنائية بين العرب وإسرائيل.

على ضوء ذلك، حريٌّ بمن صرخوا تنديدًا ورفضًا لصفقة القرن أن يعتذروا لدونالد ترامب لأنّ المعروض هذه المرّة أفدح.