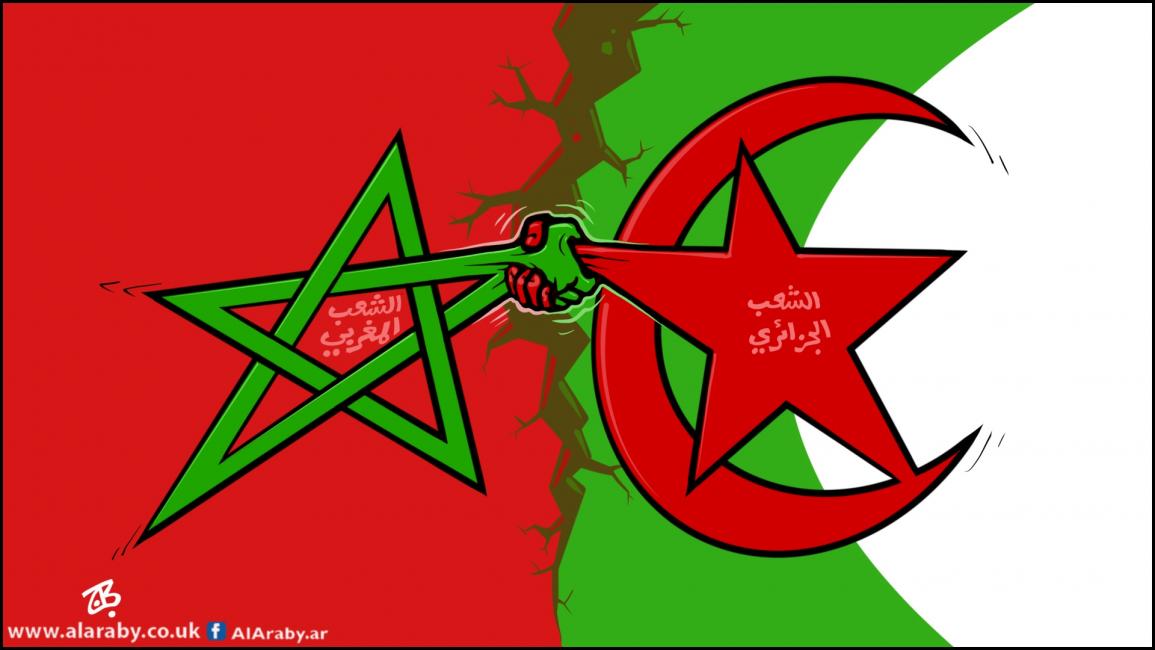

صداع المغرب والجزائر

لا يبرد صداع المنطقة المغاربية. يتجدّد كلما عطست المصالح بين المغرب والجزائر. تكفي التصريحات اللامسؤولة من شخصيات من إحدى الدولتين، قد لا تكون وازنة في الاتجاهين، لتستلّ الدبلوماسية السيوف الصدئة دفاعاً عن الوطنية ووحدة البلاد، واحترام الجوار... والغريب، في قضية البلدين، أنه لم يحدُث بينهما ما يعمّق هذا العداء، ما يجعل الصراع ممتداً عقوداً أربعة، كما هي الحال، فلا المغرب احتل الجزائر بجيشه وأجهزته الأمنية، ولا تحكّم بقرارها وسيادتها كما سورية في لبنان عقوداً، ولا الجزائر انتزعت من أرض المغرب إقليماً أو أرضاً، كما ترمى به تركيا في ضمّها لواء اسكندرون من الأراضي السورية، ولا داهم جيش أحدهما أرض الآخر ضغطاً للاعتراف بأحقيته في الأرض كلها، كما حرب الرئيس العراقي الراحل صدّام حسين ضد الكويت. وحتى المواجهات الميدانية بين جيشي البلدين، في حرب الرمال ومعركتي أمغالا الأولى والثانية، بالكاد كانت تستمر أسابيع، تقطر الدماء، لكن لا الجزائر تخلّت عن حركة بوليساريو، ولا المغرب أخذ تندوف تحت عباءة خريطته.

وعلى معرفتهما بحجم المصالح بينهما، تصرّ الجزائر والمغرب على الدفع بسفرائهما في عاصمتيهما في اتجاهات الطرد والمغادرة والتخفيض الدبلوماسي، وراء كل هزّة دبلوماسية، يمكن أن تصفى بما يليق بالدبلوماسية، لا أن تفكّ فيها كل مرة ربطة العنق، فيُترك عنق المنطقة لحراب أصحاب المصالح العليا.

ليس مستحيلاً التصالح المغربي الجزائري، بدليل التقارب الذي حصل زمن بوتفليقة

عند الإمعان في هوّة الخلاف بين البلدين، يرجعها المؤرخون إلى أبعد من الحقبة العثمانية، وما بعدها من استدمارٍ مرّ بالمنطقة، فما أنشأه الأتراك في الجزائر في القرن الرابع عشر رآه الإسبان تهديداً لمصالحهم في المغرب، وكذلك استمرّت الحال كلّما امتد الاحتلال في البلدين، إلى أن توقف الزمن عند الجبهة التي ما حرّرت ولا تحررت، ولا سمحت بتحرير قيود العلاقة المغاربية.

وفي هذا كثير ما يقال، سواء اختلقت الجزائر أمر جبهة بوليساريو، لإلهاء المغرب ومنعه من زعامة المنطقة، مثلما يرجّح مؤرّخون فرنسيون كثيرون، أو أن الجبهة تجد نفسها منتفعةً على حساب تحرير أرضٍ يفترض أن تتولى هي استرداد حريتها من دون التعويل الكلّي على من يسندها ويتحمّل تبعات ذلك، فالتناقض الأكبر في أن يوقع ملك المغرب الراحل الحسن الثاني، في أعقاب الخروج الإسباني من منطقة الصحراء سبعينيات القرن الماضي، على اتفاقية مدريد التي تنص على اقتسام الصحراء بين المغرب وموريتانيا. وقد تحدّت تلك الاتفاقية الجزائر في بند اقتسام الأراضي الصحراوية بين المغرب وموريتانيا. سخر حينها الرئيس هواري بومدين من الرئيس الموريتاني المختار ولد داداه، بأنه إن تمكّن من دخول الأراضي الصحراوية، فسيسمح له بشرب شايها معطّراً بإحدى شاربيه، بدلاً من أوراق النعنع!.. بعدها، اندلعت مواجهات بين المغرب وموريتانيا وجبهة بوليساريو، وخرج المختار من المشهد، وقد ذاق أولى مرارات الانقلاب.

لا الجزائر تخلّت عن حركة بوليساريو، ولا المغرب أخذ تندوف تحت عباءة خريطته

الشاهد مما سبق، ومما أرّخ عن الصحراء في المغرب أو الجزائر وما سواهما أن الصحراء قد تكون العلّة لدى المغرب، والخيط الذي تربط به الجزائر غطاء القضية، لكن عين العقل تقول إن الصحراء مهما كبرت فيها مناجم الفوسفات، واتسعت جبهاتها على الأطلسي لا تغني عن الاقتراب من المغرب وفتح الحدود معه، وليست تندوف، ولا أي أرض أخطأتها معاهدة لالة مغنية، الموقعة عام 1845، لترسيم الحدود بين البلدين، ليستا بديلين عن فتح السفارات بين البلدين، ودفق خيرات العلاقات بين الجزائر والرباط، وكل المغرب العربي الذي ينتظر منذ عقود تصالحهما. والمليارات التي تتضاعف كلما تمتّنت الروابط بمبادرات سياسية جدّية وواعية، وبسائط سياحة لا مثيل لها في الوطن العربي، ينط فيها السائح من جنوب أوروبا إلى سواحل المتوسط في تونس، مروراً بليبيا، إن أمِن أمنها، وصولاً إلى الجزائر إن لانت قليلاً لسائحيها ومحبيها، وإلى المغرب المهتم بأصالته وصلاته المتعدّدة مع الغرب. ولا تغيب موريتانيا، فما حرمت من رداء الحضارة، إلا بتبعات التاريخ الذي لم يُنس. ذاك الحلم الاقتصادي إن تحقق سيكون على حساب شركاء اقتصاديين كثر، لا يبذلون خطوةً لإصلاح ما أعطب من علاقات البلدين.

ليس مستحيلاً التصالح المغربي الجزائري، بدليل التقارب الذي حصل زمن عبد العزيز بوتفليقة، ابن وجدة (مدينة مغربية)، كما يلقب، وتلك ميزة أخرى في الترابط بينهما، أن يكون من قادة الجزائر ورؤسائها من ولدوا على أرض المغرب، كأحمد بن بلة المولود في مغنية، وغيرهما كثر.

لا نغفل في صراع البلدين أنه، وإن صدّع المنطقة، لا يكاد يستحق حتى مهدّئاً بين شعبيهما، الموقنين بأن ما يجري إنما هي مهاترات سياسية، وأن السفراء المنهكين في المغادرة والعودة لا حاجة لهم بين شعوب أخوّتها أقوى من أي مقارّ رسمية، غير أن للسياسة ضروراتها، فقد مات البغلان، اللذان سمي بهما المعبر الحدودي بين البلدين "زوج بغال"، إن صحّت الروايات، لكن ذهنيتهما تبدو حية عند مسؤولي البلدين.