عندما لا يريد الشعب الحياة فلا بد أن يسكت القدر

"هو نفسُه الذي إقتحم حيّنا. أتذكّره جيداً. كنتُ مع أبي على مفرق الطريق المؤدّي إلى منزلنا. أوقفنا هناك شباب مسلحون، يرفعون صورته وصور الإمام الصدر، وقنابل رمانة على خصرهم، وذخيرة تلفّ أعناقهم. كانوا يسدّون الطريق على المارّة، يطلقون النار، يوقفون كل سائق سيارة، يدقِّقون بهويته، يتركون هذا، ويحتجزون ذاك. وكان عمري وقتها تسع سنوات. وها أنا الآن على مشارف الأربعين، ولا أفهم كيف أن الشخص الذي قاد أولئك المسلحين هو منذ انتهاء الحرب رئيس المجلس النيابي! هو بالذات، لا غيره، نبيه برّي. كيف يحصل أن الذي شاهدنا أعماله المليشياوية في العاصمة أثناء الحرب، تقتل، تخطف، تسرق، تكسّر، تحتل المنازل... هذه المليشيات... وبعد ذلك، يكون رئيسها هو اليوم أقدم رؤسائنا!"

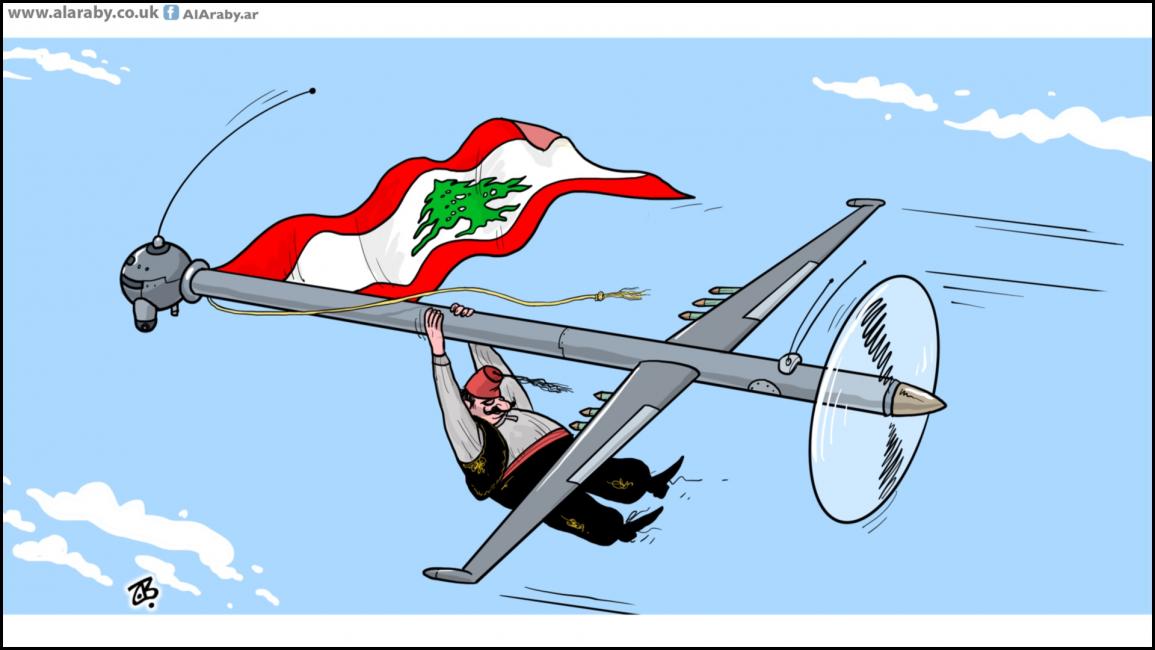

هكذا يعلّق الشاب الواصل إلى الأربعين من العمر. يصرّ على "جوابٍ مقنع"، "هل السؤال واضح عندك؟". لا يريد جوابا بالأمل، أو التأجيل. يريد أن يفهم "كيف خرجنا من الحرب بتتويج مجرميها؟". هو السؤال يطرح على كل الحروب. من يغلب في نهايتها يصعد إلى الحكم. والواضح أن الغلَبة بعد نهاية حربنا الأهلية كانت لتلك المجموعات: مليشيات نبيه برّي، من دون سلاحه، وعلى خاصرته الصلبة مليشيات حزب الله بسلاحها. والمليشيات الأخرى، إما منهزمة، في السجن أو المنفى، أو نصف منتصرة، أو خفُتَ نجمها، لها قسمتها المتواضعة في الحكم الجديد.

"كيف قبِلْتم بها؟" يعود فيصرّ.

- أنا أريد أن أفهم، من تجربتي البسيطة مع نبيه برّي، كيف قبِلتُم به رئيسا للبرلمان؟

- من أين تريد أن تبدأ؟

- من نهاية الحرب الأهلية، وبلا "أعماق تاريخية"!

حسناً، انتهت هذه الحرب منذ 32 سنة. كانت بداية سلم أهلي غريبة وفيها تناقض. تحقّق أملنا بتوقف القتال. لا نكاد نصدق. نريد أن ننسى. أن نسامح القتلة. أن نسكت عن تولّي بعضهم مقاليد السلطة، وحرمان نظرائهم من الطوائف الأخرى. نقلب الميزان، فنغضّ الطرف عن مخالفاتهم ورذائلهم، كنا قبل الحرب نحسبها من الكبائر، تستحق حرباً لاجتثاثها. وفي الوقت عينه تصيبنا حمى ذاتية، شهية متجدّدة على الحياة، مع أننا لم نكن محرومين منها تماماً أثناء سنوات الحرب.

الغلَبة بعد نهاية الحرب الأهلية اللبنانية كانت لتلك المجموعات: مليشيات نبيه برّي، من دون سلاحه، وعلى خاصرته الصلبة مليشيات حزب الله بسلاحها

المهم أننا أصبنا بمتلازمة خاصة: الاعتقاد بأن السلم الأهلي سوف يغدق علينا السعادة والازدهار والاستقرار، فاندفعنا باتجاهات مختلفة. نريد استعادة سنوات السرقة لأعمارنا، الاستعجال في هذه الاستعادة، وتكثيف لحظاتها إلى أبعد الحدود، بالمؤانسة، واللقاء والسهر والعمل، نطلق طاقاتنا الحيّة باتجاهات مختلفة.

ولكن مع الوقت، امتزجت هذه المتلازمة مع النهج الذي اتبعه حكامنا ما بعد الحرب، فانخفضت معاييرنا، وصرنا نقبل، أحياناً نعجب بشدّة بعيوبهم وقد تعمّمت بيننا، فنتشبّه بهم. وهو إعجاب من مقومات الدفاع عن شروط الحياة في ظل أولئك الحكام. فمن لم تصبه نعمة الإعجاب، أُخرج من دائرة المنافع الروحية قبل المادية، هُمِّش أو طُفِّشَ بعيداً.

وغرقنا في بحر "المسايرة". ولها اسم آخر، ألطف: "تدوير الزوايا"، نبْري ثم نبْري حتى تختفي الزوايا والدوائر. نساير في العمل، في العلاقات بين الأصحاب والأهل والزملاء والجيران ... هكذا، شيئاً فشيئاً، حتى تراكمت أمام ناظرينا معالم ثقافة مفسودة. ولا يغرنك أن ينطق لسان أصحابها بـ"النقدية" أو "التحليل"، وقد عطّلوهما منذ إدخالهما في حسابات المسايرة. وسادَ "نمط إنتاج" ثقافي، قيمي، أخلاقي ... يجرفه تيار إلى أعماق بحر كذب، يمتزج حبله القصير بالطويل، ولا يعرف الخجل.

علاقة عبودية مقنّعة، والعبد فيها فرحان، ولا يسعه إعجابه بمنقذه إلا أن يسلك خطاه

هكذا، فقدنا عَصَبنا. أصابتنا الميوعة. مفاصلنا ارتخت، وإيماننا ضعف. والخيوط التي تربط جسمنا بعقلنا، والتي تمنحنا الوثْبة... انقطعت. وحدها بقيت مشدودة، الخيوط الطائفية، المساهم الأول في تمييع عَصَبنا. عصابة حاكمة تضرب العَصَب وتحيي العصبية. تبني كل علاقتها بـ"رعاياها" على قاعدة "خدماتها"، المعروفة بـ"الزبائنية": علاقة يبتزّ فيها الزعيم المواطن بأن كن من "جماهيري المؤمنة"، فأحلّ لك مسالة فكّ حبل محكوم، أو إيصال شريط كهرباء إلى منزلك، أو إدخال ابنك إلى المستشفى ... إلخ. علاقة عبودية مقنّعة، والعبد فيها فرحان، ولا يسعه إعجابه بمنقذه إلا أن يسلك خطاه.

الثورة التي اندلعت منذ ثلاث سنوات ... لماذا فشلت؟

كان يمكن لها أن تشدّ العصب الوطني المرْتخي، بما أنها جمعت المناطق والطوائف تحت رايتها. كان يمكن لها أيضا أن تستمرّ أكثر، ولا ينقطع نفسها منذ شهرها الثاني. كان يمكن أن تكون فرصة لتوحيد "المجموعات الثورية" ضمن ائتلاف، أو جبهة، أو كتلة ... سمِّها ما شئت. وكانت أيضا محمية من الجيش نفسه. خروقات كثيرة تعرضت لها، سقط لها شهداء ومصابون. لكن قمعها لم يبلغ درجة المقْتَلة السورية أو العراقية.

ومع ذلك فشلت. عصبها الرخو السابق على اندلاعها، لم يلحق صناعة لحْمة جديدة. بسهولة تشتّت. وتحولت إلى اجتماعات ولقاءات ومستوْزرين. وعندما حلّ موعد الانتخابات النيابية، ترشّح شبان وشابات باسمها. علقت عليهم الآمال، على الرغم من تشرْذمهم. فكانت أولى طلاتهم، مع بعضهم. ثم وحدة هندام، فاختراق جدار المجلس النيابي، وركوب الموتوسيكل. ثم لا شيء بعيد ذلك: انفراط عقد وهجمات متبادلة...

لم تنجح الثورة، ولا المرشّحون باسمها، لأن غذاءها "الروحي" هو ذاك النموذج الضحل الذي أمام أعينها

لم تنجح الثورة، ولا المرشّحون باسمها، لأن غذاءها "الروحي" هو ذاك النموذج الضحل الذي أمام أعينها، من حكام ساقطين في امتحان الحكم، وناجحون في البقاء به. لم يكن عندها القوت الكافي، بعد سُبات شعبها على المسايرة الجميلة، في تكوين هذا الغذاء، في تخزينه وفي هضمه.

فشلنا لأننا لم نقدر، فصرنا نسأل أنفسنا على غرار صديقي الأربعيني: أية لعنة حلّت علينا؟ إننا لا نستطيع، أي إننا عاجزون عن القيام بأي شيء، ينفذ بنا إلى أية ثغرة، تعدنا بالخروج من جحيمنا؟ أم أننا لا نريد الخروج من هذه الجحيم. لأننا لا نقدر؟ أم لسبب آخر؟ ما هي الحلقة التي يجب ان تنكسر؟

الفكرة بسيطة: ربما الشعب لا يريد الحياة بما فيه الكفاية، فيسكت القدر عنه، يحوّله إلى لقمة سائغة يلتهمها تجار الهيكل.

الفكرة من القولة الشهيرة للشاعر التونسي أبو القاسم الشابي، وقد ألهَبتْ مخيلتنا الطرية ونحن صغار:

إذا الـشعبُ يـوماً أرادَ الحياةَ

فـلا بدَّ أن يستجيبَ القدرْ (...)

ومَـن لـم يعانقهُ شوقُ الحياة

تـبخّرَ فـي جـوِّها وانـدثر