في تهجير أهل درعا واستراتيجية لوم الضحية

كتب عالم الاجتماع الألماني، ثيودور أدورنو، في مقال نشره في العام 1947، أن إحدى أكثر السمات الشريرة للشخصية الفاشية تحويل المسؤولية عن نفسها بالظلم الذي أوقعته على ضحاياها إلى الضحية نفسها. وفي 1971، نشر عالم النفس، وليام ريان، كتابه "لوم الضحية"، عرّف فيه ريان هذا المصطلح بأنه "أيديولوجيا تستخدم لتبرير والظلم الاجتماعي والعنصرية"، مقارعا بذلك ما كان قد طرحه دانيال باتريك موينيهان عام 1965 فيما يعرف بتقرير موينيهان (عائلة الزنوج: قضية العمل الوطني)، حين حاول الأخير "تحويل مسؤولية الفقر من العوامل البنيوية الاجتماعية إلى السلوكيات والأنماط الثقافية للفقراء أنفسهم"، أي حين حاول لوم الضحية على نتائج الظلم الذي وقع عليها. واليوم، في القرن الحادي والعشرين، لم يتوان النظام السوري عشر سنوات عن إعادة إنتاج ما طرحه موينيهان، وعن لوم ضحاياه السوريين على الموت والبؤس الذي أوصلهم إليه إجرامه وعنفه المفرطان. ولعل ما يحصل اليوم في منطقة درعا جنوب سورية، والتي كانت مهد الثورة في مارس/ آذار 2011، أوضح دليل على انتهاج النظام السوري هذه الاستراتيجية، من أجل تبرير عملية التهجير القسري التي يريد القيام بها لأهل درعا، وذلك من أجل فرض تغيير ديموغرافي على الأرض، يتضمن توطين عائلات جنود إيرانيين يقاتلون مع النظام، بدلا من أهل الأرض الأصليين، معتبرا بذلك تهجير السكان الأصليين القسري، والسيطرة على أرضهم وعقاراتهم، حقاً مكتسباً له، بموجب أحداث الصراع، ومقنعا الموالين والحلفاء بأن بيوت أهل درعا المدنيين المشرّدين والمحاصرين منذ أكثر من شهرين وأراضيهم مجرّد غنيمة حرب، وأن اقتلاع المواطنين من هؤلاء الأهالي، وإرسالهم نحو مناطق الشمال السوري، جزاءٌ عادل لقاء اعتبارهم الحاضنة الشعبية للخصم أو العدوّ. موظفا هذه السرديّة من خلال نسج خطاب ثأري على أساس طائفي، ومن خلال نزع امتياز المواطنة عن مواطني درعا السوريين، ونزع الصفة الإنسانية ذاتها عن الناس الذين يستهدفهم التهجير. الأمر الذي يدعم فقط بقاء رأس النظام على كرسيه المكسور.

مساعي التهجير القسري والتطهير العرقي لا تكتمل إلا بمحاولة تثبيت نتائجها أمرا واقعا على الأرض، الأمر الذي يحاول النظام السوري تحقيقه

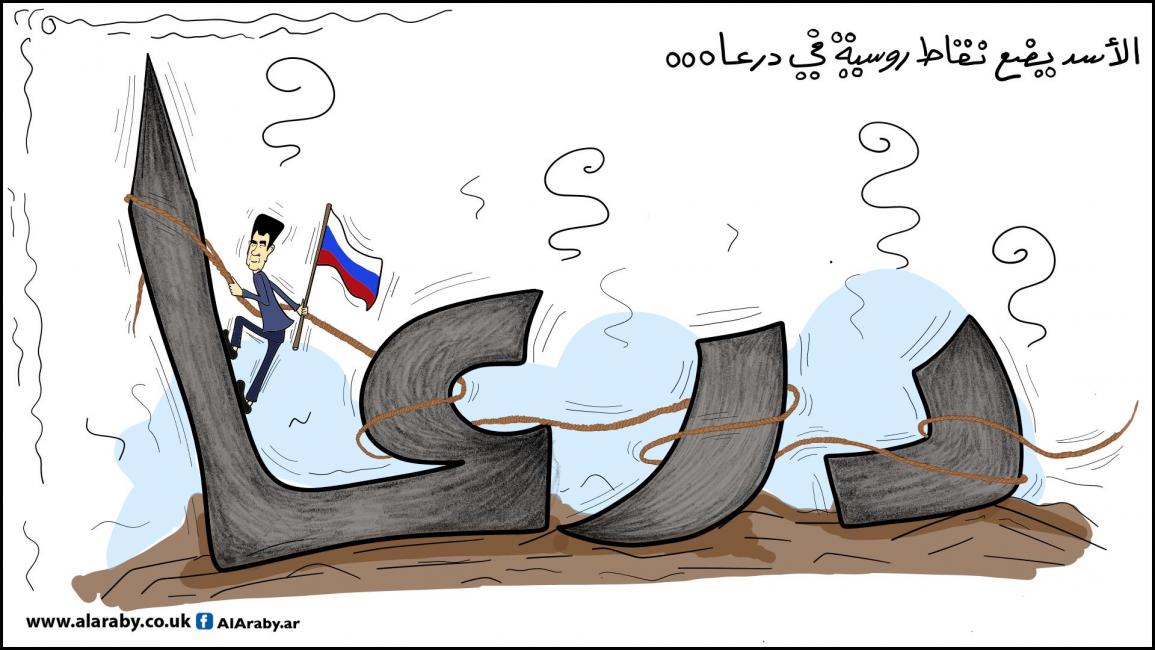

ولأجل تنفيذ هذه الاستراتيجية، افتعل النظام، من خلال مليشيات إيران، خلافات مع أهالي مدينة درعا، بغرض أن يحقق مبتغاه. بدأ بحملة حصار درعا ثم شنّ حملته العسكرية. وعلى الرغم من أن روسيا كانت قد ضمنت، قبل فترة قريبة، اتفاق مصالحة في درعا، وهو ما وثق به الأهالي الذين ذاقوا كل مرارة العالم منذ مارس/ آذار 2011، وباتوا مستعدّين لأي اتفاقٍ يضمن لأطفالهم القليل جدا من الحياة، ويضمن لهم فقط البقاء فوق أراضيهم. وعلى الرغم من أن أحدا من أهل درعا لم ينكث هذا الاتفاق، إلا أن النظام أحدث أزمةً من تلقاء نفسه، ضاربا كل ضمانات روسيا بعرض الحائط، فهو المنتصر الذي يحاول العالم إعادة تعويمه، وهو المرضي عنه إسرائيليا وغربيا وروسيا وصينيا وإماراتيا وسعوديا، وحتى أوروبيا، وهو اليد التي حققت لتل أبيب ما لم تستطع آلة الحرب الصهيونية أن تحقّقه، اذ إنه، خمسين عاما لم يُطلق رصاصةً على جبهة الجولان التي باعها من تحت الطاولة، متبجّحا بالمقاومة والممانعة، بغرض إرساء دعائم دولة المخابرات والخوف والفساد، وهو النظام الذي دمّر طيلة السنوات العشر الماضية بنية الجيش السوري، مثلما دمّر البنية التحتية السورية، ودمّر المدن والبلدات، كما لم يفعل أي عدو سابق للبلاد، والذي مزّق النسيج الوطني للسوريين، وجعل سورية بلد الخراب والسرقة والقتل العشوائي، وبلد الجوع والفقر.

لقد نكث هذا المنتصر اتفاق المصالحة في درعا، ثم بدأ منذ شهرين في حصارها وتجويع أطفالها. وبعدها بدأ في مهاجمتها عسكريا، متذرّعا بحجة تسليم الأسلحة وتسليم مجموعة أسماء اتهمها بهتانا بالانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، لعبته التي يحرك خيوطها كما يريد، ويعيد توظيفها حينما يريد وأينما يبغي.

ولأن مساعي التهجير القسري والتطهير العرقي لا تكتمل إلا بمحاولة تثبيت نتائجها أمرا واقعا على الأرض، الأمر الذي يحاول النظام تحقيقه عبر جملة من الوسائل والأساليب، تتضمن الاستفادة من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وحشد الرأي العام لدى مواليه المغلوب على أمرهم، أو المغشيّ على عيونهم وقلوبهم وإنسانيتهم، وتحويل المجازر والفظائع التي يقوم بها إلى سلوكياتٍ طبيعيةٍ عادلة، بحق الذين تجرّأوا يوما على الحلم، والذين وثقوا بمفاوضاته وبالوسطاء الروس، مثلما وثق الشعب الفلسطيني يوما بكل هذا الكون الذي خذله وخذله ثم خذله.