كراهية الديمقراطية

الرغبةُ بالديمقراطية في البيئات التسلطية تشبه صرعاتِ الموضة. حين تهجم مرةً واحدة أو تباعاً، يتبنّاها الكل، أو الغالبية، غير أنها في النهاية موضة، لا تدخل في العمق، تزول تاركةً المجال لأخرى. وكما الموضة، يفكّر الجميع في الديمقراطية بوصفها استحقاقاً، بينما هي في الجذر مرتبطةٌ بقابلية على التحمّل توفرُها يجعلها استحقاقاً.

في تلك البيئات، من بينها الإسلامية أو العربية، ترتفع موجاتٌ بين حين وآخر تندفع داعيةً إلى الديمقراطية. مثلاً تبنّاها الرئيس أنور السادات شعاراً، فسمح بممارسة النشاط الحزبي، منقلباً على كراهية سلفِه لها واشمئزازِه من تعدّديتها الحزبية. في النهاية أبغض عبدُ الناصر نظامَها، وتظاهَر خليفتُه بمحبتها. وفي الحالتين، لم يكن سوى نظام تسلطي سارَ في الخراب. يعبر الرجلان عن منطقةٍ بأكملها، عن انقسامٍ بين مَن يريد الديمقراطية محِباً كاذباً مدفوعاً باستغلاله لها أو من يكرهها خائفاً، أو يدعو إليها عاشقاً واهماً غيرَ مدركٍ كُنهَ محبوبتِه، وحين يعرف لا يتحمّل، فيجتهد ليقصّ أجنحتَها وأرجلَها وربما ينزع عنها ريشها ويقطع لسانَها.

الجماعات الناطقةُ اللغةَ العربية إن تمنّت الديمقراطيةَ تريدُها مفصلّةً على أحلامها، أو على تصوّراتِها المتولّدة عن تاريخ من القيود. هناك رغبةٌ بديمقراطية مخفّفةٍ ومجرّدةٍ من روحها تكتسب تعريفَها من أن "حرّية الآخرين تنتهي عندما تبدأ حريتي أنا"، لا كما في مقولة فولتير الشائعة "حريتي تنتهي عندما تبدأ حريةُ الآخرين". فرق كبير بين الجملتين المتشابهتين ظاهراً. هو اختلاف بين زاويتي نظر أن أكون أنا المحورَ أو أن يكون الجميعُ، الآخرون وأنا. لذا يمكن أن يكون بعضُ حكّام الشرق الأوسط، مثلاً، ساعين إلى الصدق حين تحدّثوا عن الديمقراطية قبل أن يُظهروا استبدادَهم. هم أرادوها مخفّفة، ولكنهم نظروا إليها من زاوية مركزيتِهم ومحوريتِهم، فشقّوا الطريقَ نحو نقيضِها. العلاقة بحلم الديمقراطية في البيئات التسلطية قائم عادةً على تناقض في المتبنّيات بسبب الجهل أو النفاق.

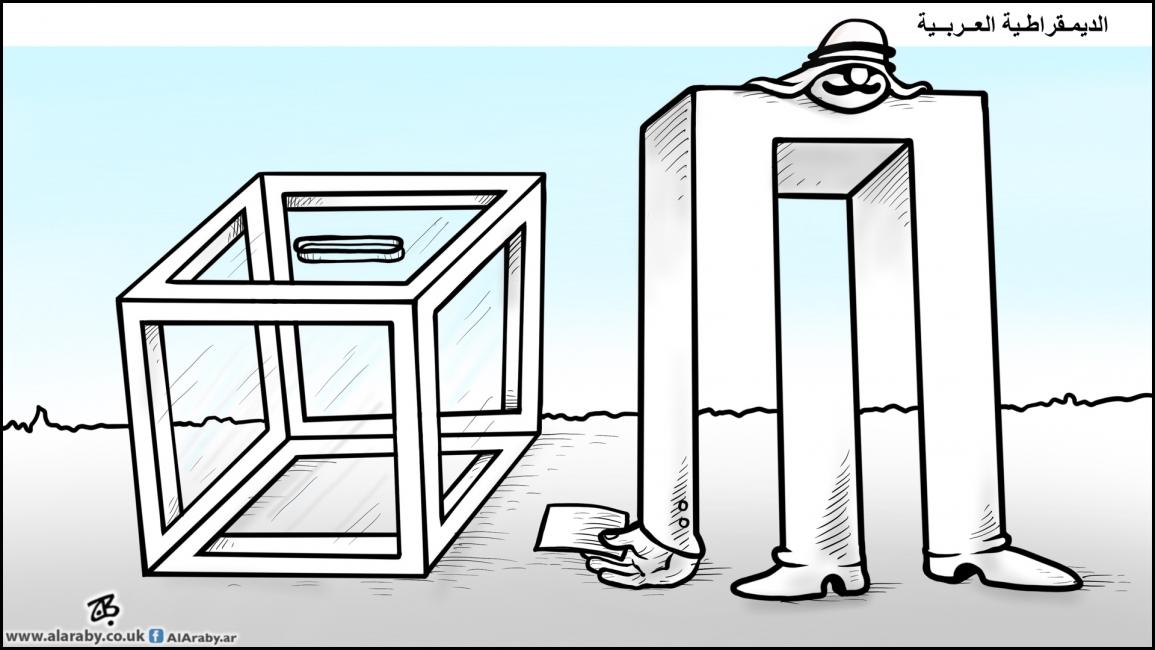

شائع أن يقول أحدُهم إنه يؤمن بالديمقراطية لكنه يكره تعدّد الأحزاب. شائع أيضاً أن يكون هناك سلاحٌ حزبي/ مليشياوي بمسمّيات المقاومة أو الثورة أو الممانعة يرتئي أنه سلاحٌ لأجل الديمقراطية. الأمر سهلٌ دائماً، لأن هذه المفردة أفرغت، مثلَ مصطلحات الحرية والاشتراكية ودولة القانون والأمن القومي... من معناها في البيئات التسلطية. مثالٌ آخر، هناك مَن يبتغي ديمقراطية سياسية، لكنه يناهض أسسَها الثقافية والاجتماعية، وفي المُقدمة مبدأ الحرّيات المدنية والسياسية غيرُ القابل للجدل. هذا تحديداً عيبٌ قاتلٌ في التفكير السائد المنقسم بين الأنماط الثلاثة، المُحبّ الكاذب والعاشق الواهم والكاره الموتور. الأول حاكمٌ يحتاج شرعيةً فيلجأ للديمقراطية شعاراً، والأخيرُ يحتاج إلى القضاء عليها لأنها تلتهم شرعيّتَه، أما الثاني فهو جموع من من المشتغلين في الثقافة والسياسة مِن محافلَ معارِضةٍ لا تجد سوى أن تدعو إلى الديمقراطية، وحين تبلغ مرادَها تُحوّلُها شعاراً أو تخنقها بوصفها ثقافة استعمارية أو معادية للدين. النتيجة أن هناك كراهيةً للديمقراطية صريحةً أو مغلفةً بالحب.

يريد الإسلاميون من الآخرين أن يعتقدوا أنهم مدافعون عن الديمقراطية، لكنهم ضمناً يروّجون المعنى النابع من الخلفيات نفسها التي كفّرتها طويلاً، والقائم على "السعي إلى الديمقراطية من حيث نفيها"

في روسيا ولدى شيوعي الصين ومناطق الانقلابات العسكرية والبلدان ذات المعايير الدينية... يولد دائماً مدٌّ كارهٌ للديمقراطية أو ما سمّاه المؤرّخ السياسي الأميركي جوشيا أوبر "النقاد الخارجيين" مقابل أولئك "الداخليين". بطبيعة الحال، النقد واحد، لأنه يعبّر عن رأيٍ في حالة. ما ليس واحداً هو الناقد. النقد يختلف عن بعضه من حيث مضمونه، لكن النقّاد يتميّزون عن بعضهم من حيث توجّهاتهم ونظراً إلى خلفياتهم. الداخلي، أي المؤمن بالديمقراطية، إنما يقدّم رؤيته من أجل الحصول على نسخة أفضل من حرية الاختيار، وليس من أجل تدميرها. أما الناقد الخارجي، الكاره الديمقراطية والناقم على دولها، يلتمس فشلَها وتقويضِها ليثبت أن مبادئَه أو عقائدَه أو خلفياتَه الثقافية أسمى مِن الديمقراطية.

لهذا نجد في النخب ذات التوجهات القومية أو الشيوعية أو الإسلامية مَن يفتش عن أيّ دليل على أن الديمقراطية فاشلة، وأن النموذجَ الغربي في طريقه إلى الزوال، رغبة بسقوط التجربة البشرية الحديثة الوحيدة التي حقّقت نوعاً، ولو محدوداً، من المساواة الإنسانية. حتى أولئك الذين تبنّوا في العقدين الأخيرين المطالبَ الديمقراطيةَ، بعد أن كانوا ضدّها، هم يقومون بتفصيلها على مقاساتهم القديمة نفسِها وقتما كانوا كارهين لها. الإسلاميون في رأس هذه القائمة. إنهم، أخيراً، يتمظهرون بالديمقراطية. بقدرة قادر، شرعوا يقدّمون النصائح بشأنها، وينظّرون في تعريفها. مفارقةٌ غريبة أن يصبح من كفّروا الديمقراطية مدافعين عنها يعطون لأنفسِهم الحقّ في أن يتباروا ليعرّفوا الآخرين بمعناها. ويا له من معنى غريب يقدّمونه. ينطلقون من خلفياتهم نفسِها كي يعيدوا تعريف المصطلح ضمناً بأنه لا يعني سوى انتخاباتٍ تفرزُها أكثريةٌ اقتراعية. بالطبع، يصعب أن يجد المرء تأسيساً فكرياً مُحكماً لهذا التبنّي، هم فعلوا ذلك وسيلةً تُبرَّر بالغاية، ولا يريدون أن يجذّروا ذلك خشية أن يحاكموا فكرياً على تناقضاتهم أو خوفاً من خصومهم الإسلاميين الآخرين الماضين في تكفير "بدعة الديمقراطية". إنما يبغون حكمَ الأغلبية في انتخاباتٍ تمهد الطريق لنظام عقائدي. يشبه حالُهم هتلر عندما دَبّ مِن خلال الصراعات الانتخابية لينقلب على جمهورية فايمار الألمانية.

يريد الإسلاميون من الآخرين أن يعتقدوا أنهم مدافعون عن الديمقراطية، لكنهم ضمناً يروّجون المعنى النابع من الخلفيات نفسها التي كفّرتها طويلاً، والقائم على "السعي إلى الديمقراطية من حيث نفيها". يكتسب التعريف تشوّهه من مغالطتينِ حاسمتين، أن الديمقراطية مجرّد صناديقُ اقتراع، وأنها أيضاً تعطي الحاكمين حقّ سلبِ الحريات انطلاقاً من مبادئ لا ديمقراطية عقائدية أو ثقافية أو تاريخية أو مبنيّة على الأعراف الاجتماعية. مفارقة متناقضة، إذ لا يمكن أن تبقى صناديق الاقتراع اختياراً بدون الحريات. أنْ أختار شخصاً معيّناً أحتاج مبدئياً ألا أخسر حرية اختياري سياسياً واجتماعياً وثقافياً. في إيران مثلاً، وهي بلدٌ فيه صناديق اقتراع، صعد الإسلاميون عبر الانتخابات، وأقيمت جمهوريتُهم الإسلامية بتصويتٍ شعبيٍّ واسع، ليؤسّسوا نظاماً يعتمد صناديق الاقتراع المسيطر عليها. يجد الناخبُ نفسَه أمام طبقات تجرّده حريةَ الاختيار، بدءاً بسيطرة "الولي الفقيه" الدائم السلطة على المرشّحين لجعلهم مجرّد شخصٍ واحد ذي مسمّيات عدة، وانتهاءً بأن الناخب لا يستطيع أن يعلن معارضته قوانين "الحجاب" مثلاً، لأن مصيره أن يتهم قانونياً بمعاداة الإسلام.

جدلٌ من أجل الديمقراطية لا ضدّها، ليس بوصفها النظام النهائي للحياة، بل أفضلَ نظام متاح، في إطار البحث عن أنسب

يصح القولُ إن المعركةَ داخل البيئات التسلطية بين قوتين تعملان على تكريس نمطٍ ينتمي لتلك البيئة بعناوين جديدة. هناك من جهة مدافعون عن ديمقراطيةٍ لا ديمقراطية، متمثلين بالإسلاميين وتجمّعات معارضين محكومين بالتناقض بين الدفاع عن النموذج الديمقراطي والقناعات الراسخة الطاردة له. من جهة أخرى، هناك جموع شعبية ونخبوية تدافع عن حكم الفرد، تارّة بالعنوان المتناقض "الديكتاتور العادل" وأخرى باسم الاستقرار السياسي. يستند هؤلاء عادة إلى المؤسّسات التقليدية مثل العسكر. إنها معركة تخسر فيها الديمقراطية حتماً، لأنها بين أطراف لا تريدها. إذ يعني نجاحها تجريد أولئك من ثوابتهم الراسخة المناقضة روحها أو تجريد هؤلاء من مستبدّ يحمي الاستقرار.

ولا صلة لهذا بالنزاع الفكري بشأن الديمقراطية غربياً. الجدل في أوساط النخب الغربية بين مدافعٍ عنها واسعة ومدافعٍ عن نسخة مقيّدة، وفي الميدان الفاصل بين الاثنين كثيرٌ من وجهات النظر. ربما أفضل تعبير عن هذا مقالٌ للكاتب البريطاني في صحيفة الغارديان، أوين جونز، بعنوان "لماذا يتمسّك نواب بريطانيون بوظائفهم الثانية؟" أطلق فيه وصفَ "أن ديمقراطيتنا هي بمحاذير". يكتب الكاتب ذو الدوافع اليسارية "ما تزال ديمقراطيتنا فاسدةً بسبب الباب الأسطواني الدوّار بين عالم السياسة والشركات الكبرى". على هذا الأساس، لم ينته الجدل لتبيين حدودِ النظمِ السياسية غربياً إطلاقاً، بل يخضع لنقد علماء وفلاسفة ومفكّرين وسياسيين وكتّاب وصحافيين وأدباء وناشطين.

حين نقرأ فيلسوفاً مثل يورغن هابرماس لا يتردّد في القول "أميل إلى أن تكون لدي ثقةٌ أكبر في نتيجة القرارِ الديمقراطي إذا صوّتت أقلية ضدّه، أكثر مما لو كان بالإجماع". نجد في المقابل أستاذَ الفلسفة الأميركي جيسون برينان في كتاب "ضد الديمقراطية" يدعو إلى عدم مساواة صوت الأكفاء وغيرِ الأكفاء: "أزعم أن الحرية السياسية والمشاركة بالنسبة لغالبيتنا، ضارةٌ... سنكون أفضل حالاً، وسيكون الآخرون أيضاً، إذا بقينا خارجَ السياسة". هذه المعركة من أجل إزاحة عيوب الديمقراطية مستمرّة غربياً على قدم وساق. إنه جدلٌ من أجل الديمقراطية لا ضدّها، ليس بوصفها النظام النهائي للحياة، بل أفضلَ نظام متاح، في إطار البحث عن أنسب، وليس في سبيل تكريس الأنا الأيديولوجية المنافقة في تمسّكها بالديمقراطية أو المعادية صراحة لها.