لن يسقط التمييز العنصري إلا بمقاومته

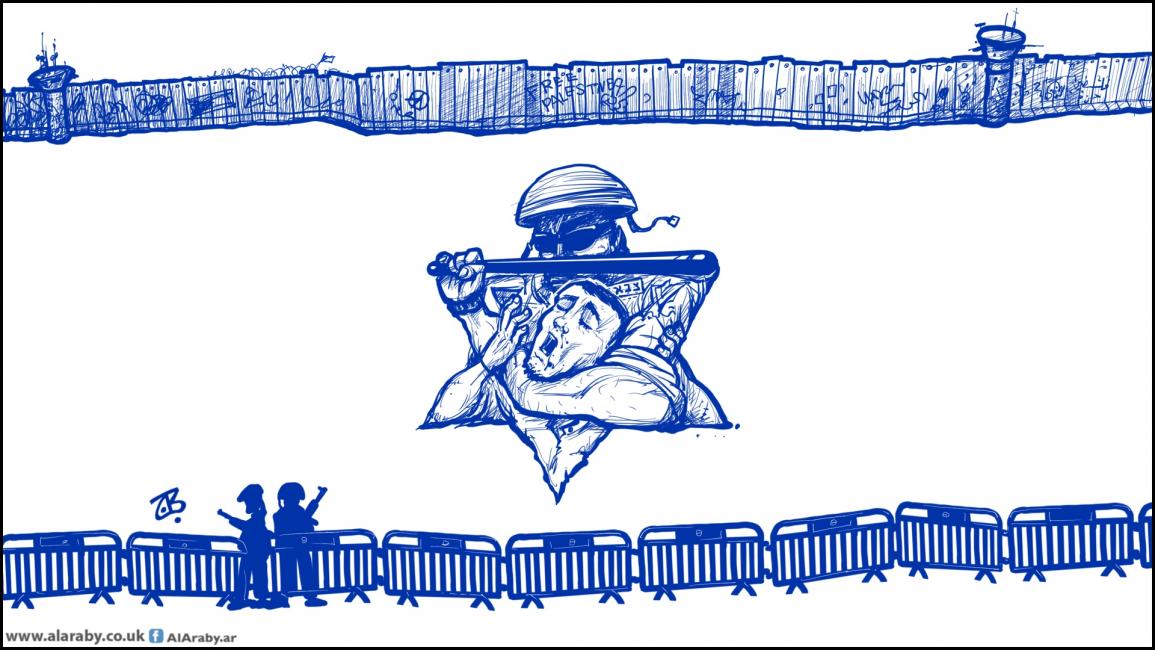

تمثّل الحركة الصهيونية وممارساتها في فلسطين مزيجاً كريهاً من الاضطهاد القومي للشعب الفلسطيني، وعمليات التطهير العرقي، والتمييز العنصري الذي فاق، في بشاعته، نظام الأبرتهايد العنصري الذي كان سائداً في جنوب أفريقيا، قبل أن يسقطه النضال الشعبي وحركة المقاطعة العالمية. وعلى الرغم من المعرفة الواسعة بما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من اضطهاد على يد إسرائيل، فان غالبية مظاهر التمييز العنصري وممارساته ما زالت خافية على شعوب المنطقة.

وباستثناء حركة ميرتس، إلى حد ما، تتبنّى جميع الأحزاب الصهيونية، وتؤيد، وتشارك في تنفيذ قوانين التمييز العنصري وممارساته، لأن العقيدة الصهيونية، بحد ذاتها، قامت وترتكز على فكرة أن الحق في فلسطين هو لليهود، ولليهود فقط، وأن أصحاب الأرض الأصليين، أي الفلسطينيين، هم "أغيار" يجب التخلص منهم. وفي هذا الإطار، يمتزج الفكر السياسي العنصري مع المصالح الاقتصادية الاستغلالية، ومع الميثولوجيا الدينية المحرّفة التي تُستغل، ليس فقط لتجنيد يهود العالم لخدمة الفكر الصهيوني، بل ولتجنيد أقسامٍ واسعةٍ من المحافظين وأتباع الكنائس الإنجيلية المتطرّفة لخدمة الحركة الصهيونية وأهدافها التوسعية السياسية، والاقتصادية، والجيوسياسية.

تحرم المنظومة الإسرائيلية الفلسطينيين في الضفة الغربية اليوم من 85% من مصادر مياههم، ومن أي قدرةٍ على الوصول إلى مصادرهم الطبيعية

ويتغلغل التمييز العنصري عبر القوانين الجائرة، كقانون القومية، ومراسيم الحكم العسكري الإسرائيلي، وقوانين الطوارئ البريطانية، في كل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية للفلسطينيين، بغرض استغلالهم، واضطهادهم وخنق موارد حياتهم، على أمل دفعهم إلى الرحيل.

هناك أربعون ألف زوجة وزوج فلسطينيين من عائلات، أحد الأزواج فيها من أراضي 1948، والآخر من باقي الأراضي المحتلة، محرومون من حقهم في العيش معاً في بيتٍ مشترك، بسبب قانون سنّه الكنيست الإسرائيلي لمنع شمل العائلات، وسقط تجديده، أخيرا، بسبب المناكفات بين أركان اليمين الإسرائيلي، ولكنه سيعود عندما تطغى هيمنة العنصرية على الخلافات الثانوية. وهناك آلافٌ أخرى من العائلات التي تُحرم من حق العيش تحت سقف واحد، لأن أحد الأزواج من القدس والآخر من الضفة الغربية أو قطاع غزة.

الاعتقال الإداري نموذج آخر للتمييز العنصري، حيث يمكن أن يُزجّ الفلسطيني في السجن سنواتٍ من دون توجيه أي اتهام له، أو إجراء أي محاكمةٍ، والمقرّر الوحيد في هذه القضايا ليس القضاة، بل أجهزة الشاباك والمخابرات الإسرائيلية. ولا يستطيع الفلسطينيون قهر هذا الاعتقال إلا بالإضراب الطويل عن الطعام الذي يحمل دوماً في طياته مخاطر فقدان الحياة، كما جرى مع المناضل الفلسطيني الغضنفر أبو عطوان، الذي أضرب عن الطعام 65 يوماً، ووصل إلى حافّة الموت، قبل أن يرضخ الإسرائيليون ويفرجوا عنه.

لا يوجد اليوم مكانٌ في العالم مثل فلسطين، حيث يسود قانونان مختلفان في المنطقة نفسها، واحد تفضيلي ومدني لليهود ومستوطنيهم، وآخر عنصري عسكري، وقمعي للفلسطينيين

ولكن التمييز العنصري يمتد إلى دوائر أوسع وأعمق من كل ما ذكر. إذ هناك ملايين الفلسطينيين ممن فقدوا أرضهم بالاحتلال العسكري، أو الضم والمصادرة، أو تخصيص أراضيهم لبناء المستعمرات الاستيطانية. وتحرم المنظومة الإسرائيلية ذاتها الفلسطينيين في الضفة الغربية اليوم من 85% من مصادر مياههم، ومن أي قدرةٍ على الوصول إلى مصادرهم الطبيعية. وهي التي تفرض على سكان غزة (أكثر من مليوني شخص)، حصاراً خانقاً منذ عام 2006، واعتداءات عسكرية همجية تكررت في أعوام 2008 و2012 و2014 و2021، وأودت بحياة الآلاف، وسببت جراحاً وعاهات دائمة لعشرات الآلاف، وهو حصارٌ يجبر سكان قطاع غزة على العيش بدون كهرباء 18 ساعة يومياً، وفي بعض الأحيان 22 ساعة من ساعات اليوم الـ24، كما جعل 95% من مياههم ملوثةً أو مالحةً، وغير صالحة للاستعمال الآدمي، وأدّى إلى وقوع 80% من الشباب من حملة الشهادات الجامعية في بحر البطالة المستمرة.

يذكر معظمنا كيف كانت قيامة الغرب تقوم، ووسائل إعلامه تستنفر، عندما كان الاتحاد السوفياتي يمنع بعض مواطنيه من السفر إلى الخارج، وكيف كان الكونغرس الأميركي والبرلمانات الغربية تتجنّد لضمان خروج منشقين سياسيين، مثل شيرانسكي الذي هاجر إلى إسرائيل، وأصبح من أشد رعاة العنصرية الصهيونية، ولكننا لا نسمع دوياً كهذا تجاه منع 99% من مواطني قطاع غزة من السفر إلى الخارج، أو الوصول، على الأقل، إلى الضفة الغربية، أو القدس العربية المحتلة. ولا نسمع ضجيجاً حول منع معظم مواطني الضفة الغربية من الوصول إلى مدينة القدس، أو زيارة أقاربهم في قطاع غزة. ولا نسمع احتجاجاتٍ جدّية من الحكومات الغربية تجاه الاعتقالات الإدارية، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، والاقتحامات الليلية، أو اعتقال الأطفال، ولا إزاء حرمان مئات آلاف الفلسطينيين من حق البناء على أراضيهم، ومن ثم إجبارهم عندما يضطرون إلى بناء بيوت بدون ترخيص إسرائيلي، على هدم منازلهم بأيديهم، أو هدمها بجرافات الاحتلال، وإجبار أصحاب البيوت المهدمة على دفع أجرة هدمها للاحتلال.

لن يسقط النظام العنصري الإسرائيلي أو يزال، بالمفاوضات العقيمة، أو بالوساطات المخادعة، أو بتقديم التنازلات

لا يوجد اليوم مكانٌ في العالم مثل فلسطين، حيث يسود قانونان مختلفان في المنطقة نفسها، واحد تفضيلي ومدني لليهود ومستوطنيهم، وآخر عنصري عسكري، وقمعي للفلسطينيين العرب. لا يوجد مكان في العالم يتكرّر فيه قتل المسنين والمسنات، والشباب والشابات، بلا سبب، ومن دون حسيب أو رقيب أو محاسبة لجنود الاحتلال الذين يتنافسون على قنص حياة الفلسطينيين. ولا يوجد مكان معاصر آخر ارتكبت فيه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جريمة الاستيلاء على وطن شعبٍ بكامله، وممارسة التطهير العرقي ضد 70% من أبنائه وبناته.

وفي حين يتوفر لدى الإسرائيليين، بفضل مليارات الدولارات الأميركية، وحرية الوصول إلى كل المنجزات التكنولوجية والعلمية، واحد من أفضل نظم العلاج الصحي في العالم، فإن هذه النظم محرّمة على غالبية الفلسطينيين المقيمين في الأراضي التي يحتلها ويستغلها الإسرائيليون. وإذا ما أمكن لفلسطيني ميسور القدرة على دفع تكاليف العلاج الباهظة، فإن المستشفيات الإسرائيلية تجبره على دفع أربعة أضعاف ما يدفعه الإسرائيلي لقاء العلاج نفسه.

يصل دخل الفرد الإسرائيلي سنوياً إلى 48 ألف دولار، في حين لا يتجاوز دخل الفلسطيني 2400 دولار في الضفة الغربية، وحوالي 800 دولار في قطاع غزة. ومع ذلك، وبسبب وحدة السوق والجمارك، يُجبر الفلسطينيون على دفع الأسعار نفسها التي يدفعها الإسرائيليون، مع أن دخل الإسرائيلي يزيد بعشرين ضعفاً عن مثيله في الضفة الغربية، وبحوالي ستين ضعفاً عن مثيله في غزة.

لا يتسع هذا المقال لمواصلة تعداد مظاهر التمييز العنصري، لكن الأحداث أثبتت أمراً قاطعاً، أن هذا النظام لن يسقط أو يزال، بالمفاوضات العقيمة، أو بالوساطات المخادعة، أو بتقديم التنازلات للحركة الصهيونية والتطبيع مع كيانها، لكنه سيزول بالمقاومة الشعبية الفلسطينية الواسعة، وبحركة مقاطعة إقليمية وعالمية، وصمود الفلسطينيين على أرض وطنهم، مهما كانت الصعاب.