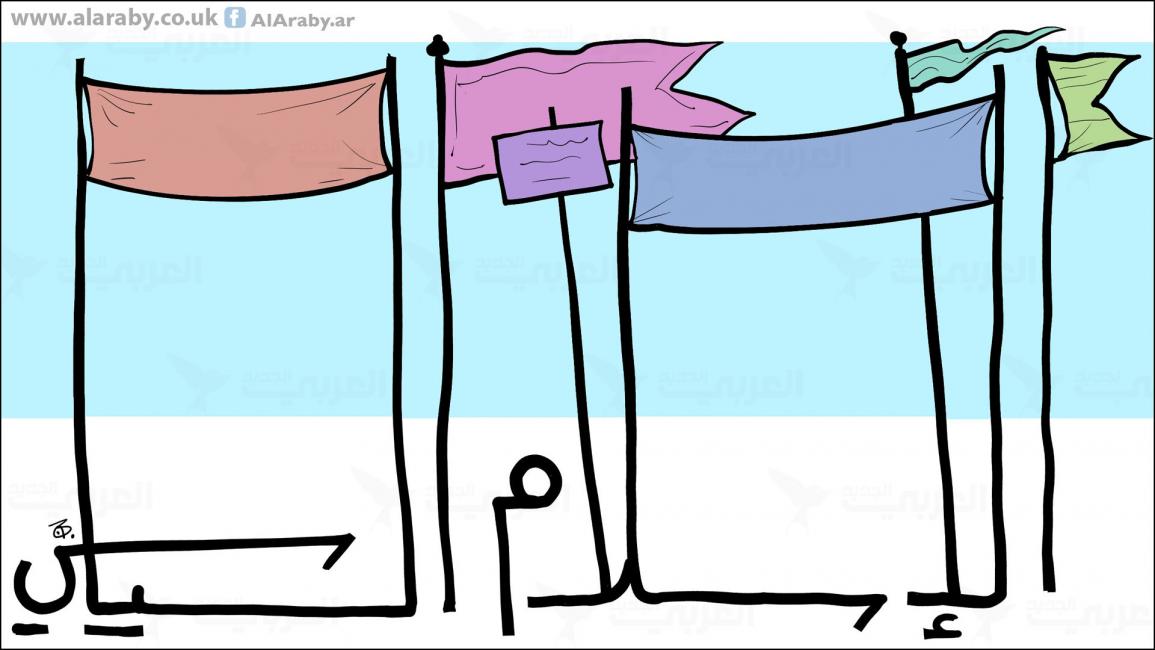

متلازمة الإسلام السياسي والاستبداد

ظل المطلب الديمقراطي في المنطقة العربية معلقا منذ سنوات استقلال دولها. ومع أن الحرية هي الشعار المفضل لدى كل الأنظمة العربية الحاكمة، ولا يكاد يخلو أي دستور عربي من الحديث عنها وتمجيدها، إلا أنها لم تتجاوز قط مستوى اللفظ والشعار، ولم تتحوّل إلى ممارسة عملية وبرامج سياسية فعلية تكرّس الحريات على أرض الواقع. ولهذا كان لشعار الحرية وقع مختلف عندما رفعته الجماهير في بداية ثورات الربيع العربي، وقبل أن تتمكّن موجة الثورة المضادة من طي صفحات هذا الربيع، وإعادة شتاء الاستبداد القاسي إلى مجراه المعتاد.

تمكّنت أنظمة الاستبداد من العودة إلى السلطة بشكل متفاوت السرعات، فبعضها بقي في موضعه موظِّفا الطائفية والحرب الأهلية وآخرون استخدموا الانقلاب أداة لوأد التجربة، سواء بعد سنة، كما في مصر أو في بضع سنين كما هو في تونس، غير أن اللافت للنظر في هذا كله هو الثنائية التي كانت تحكم الصراع على السلطة، طرفاها أجهزة الاستبداد من جهة وتيارات الإسلام السياسي من جهة ثانية، وكلاهما كان له دوره في المآلات التي وصلت إليها المنطقة بعد أكثر من عشر سنين على انطلاق الثورات.

ينبغي أن نلاحظ هنا أن الأنظمة العربية ذات الجذور الممتدّة في الطغيان لم تكن لتقبل بسهولة أن تتنازل عن ميراثها الاستبدادي، ولكنها تحت ضغط الشارع وتصاعد الوعي بالمواطنة وجدت نفسها لوهلة أمام تحدٍّ خطير يدفعها إلى التنازل، ولو مؤقتا، قبل أن تعود إلى استعادة مواقعها، مستفيدة في ذلك من عوامل شتّى، في مقدمتها توظيف الخطاب المضاد للإسلام السياسي.

لا ديمقراطية من دون الاعتراف بكل مكونات الطيف السياسي، ومنحها حقوق المواطنة كاملة غير منقوصة

تصاعد حضور قوى الإسلام السياسي بعد الثورات العربية، وبعضها تسلم السلطة بالفعل وبعضها الآخر شارك فيها مستفيدا من الحالة الديمقراطية، غير أن هذه القوى فشلت في تقديم الخطاب المناسب، وأن تتخذ الخطوات الملائمة، لا لتتصدّر المشهد، وإنما لتحافظ على ثمرات التوجه الديمقراطي الجديد. لم تع هذه القوى الإسلامية فكرة أن الأنظمة كانت تستخدمها فزّاعة للتخويف والتحشيد ضدها في الداخل والخارج، والجميع يدرك من تجارب سابقة أن مواجهة النظام التونسي الإسلاميين بداية تسعينات القرن الماضي مكّنته من إحكام قبضته على السلطة 23 سنة، وأن الانتفاضة الشعبية لم تصبح ممكنة إلا بعد أن أصبح الشارع العادي هو الذي يواجِه السلطة، وتمكّن فعلا من إطاحة الحكم، قبل أن تعود الدائرة الدعائية إلى سياقاتها الأولى. وفي نموذجٍ مشابه، تمكّن قادة الانقلاب العسكري المصري من تعبئة الشارع ضد الإخوان المسلمين، وظل النظام الحالي عشرية كاملة يقتات على السردية ذاتها، وتحتل فيها قوى الإسلام السياسي دور الشرّير.

دورة جديدة من الثورات العربية قد تكون على الأبواب ستتجاوز الجميع

الحديث عن توظيف أنظمة الاستبداد لفكرة الصراع مع الإسلاميين، لتثبيت أركان حكمهم لا يبرّر استبدادهم ولا يعني أبدا الدعوة إلى إقصاء التيارات الإسلامية، فلا ديمقراطية من دون الاعتراف بكل مكونات الطيف السياسي، ومنحها حقوق المواطنة كاملة غير منقوصة، غير أن مراحل الثورات وما أعقبها من انتقال ديمقراطي كانت تقتضي كثيرا من الحكمة من القوى الإسلامية، وعدم الانجذاب المبالغ فيه نحو أضواء السلطة الذي جعلها طرفا يمكن تحميله كل المساوئ وخطايا المرحلة. وعلى سبيل المثال، يحاول نظام الحكم الحالي في تونس بعد الانقلاب على المسار الديمقراطي توظيف السردية المتكرّرة ذاتها، أعني تحميل الإسلام السياسي كل ما جرى وتحشيد الجمهور ضدهم، رغم أن عوامل كثيرة تحول دون نجاح هذا الأسلوب، وفي مقدمتها سوء إدارة المرحلة والأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة، بالإضافة إلى وجود قوى سياسية ديمقراطية فعلا، تعتبر أن ما يجري هو عودة إلى مربع الاستبداد في أسوأ أشكاله.

غير أن هذا لا ينفي أن تركيز الخطاب على الثنائية المعتادة بين نظام سياسي مغلق ووصول الأحزاب الإسلامية إلى السلطة لايزال له أثره في الشارع. يكفي أن يشار في هذا السياق إلى أن الأزمة المعيشية التي تعانيها المنطقة العربية عموما، ومنها تونس، كافية لاندلاع انتفاضات اجتماعية قوية، لولا الضخ الإعلامي المستمر أن الوضع الحالي هو نتاج حكم التيارات الإسلامية أو مشاركتها في الحكم. والأكيد أنه كلما تخلّى التيار الإسلامي عن رغبته في السلطة، وترك الشارع يتفاعل وجها لوجه مع فشل الأنظمة، كانت لحظة الانفجار أقرب، وهذا ما يمكن أن نلمسه في الآونة الأخيرة مع تصاعد الأزمات وانكشاف سوء الإدارة والعجز عن حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يعني أن دورة جديدة من الثورات العربية قد تكون على الأبواب، ولكنها هذه المرّة ستتجاوز الجميع، أعني الأنظمة والقوى المعارضة لها على حد السواء، فللشعوب حساباتها التي لا تتوقعها الأنظمة أبدا.