من يحمل العدالة إلى حصن العدالة؟

شهدت مصر، في فبراير/ شباط 2010، "انتفاضة قضائية" منسية. كان رئيس مجلس الدولة، أعلى جهة للافتاء القانوني في مصر، قد وافق لأول مرة على تعيين النساء في المجلس، وذلك تحت ضغط ضمني من زوجة الرئيس الأسبق حسني مبارك. انتفض قضاة المجلس، وقال بعضهم إن القرار تم اتخاذه بطريقة "غير ديمقراطية"، وهدّدوا بعزل رئيس المجلس. عقدوا جمعية عمومية تاريخية، صوّتت فيها أغلبية كاسحة ضد التحاق المرأة، 334 مستشاراً من أصل 380، وهكذا انتصر "استقلال القضاء"!

يرجع تاريخ "نضال" القضاة المصريين عموما، وقضاة مجلس الدولة خصوصاً، ضد التحاق المرأة عقودا طويلة، منذ قضية عائشة راتب، التي صدر ضدها أول حكم برفض أحقيتها في التعيين في مجلس الدولة عام 1952. وعلى الرغم من انتزاع مبارك انتزاعاً، بشكل تدريجي، تعيين المرأة في محاكم الجنح والجنايات والدستورية بدءا من عام 2003، إلا أن السادة حصون العدالة أمكنهم "المقاومة"، عبر تفريغ تلك القرارات بمختلف القيود، لنصل اليوم إلى واقع أن إجمالي عدد النساء في القضاء المصري هو 66 قاضية فقط من إجمالي نحو 13 ألف قاضٍ، أي نحو ٠.4٪!

من هذه الخلفية التاريخية، نعرف مدى جسامة القرارات التي اتخذها أخيراً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بوصفه رئيسا للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، والذي تم استحداثه بموجب التعديلات الدستورية عام 2019. تم إلزام مجلس الدولة والنيابة العامة بتعيين النساء، على أن يبدأ عملهن في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بل تم أيضاً اعتبار ذلك اليوم عيداً سنوياً للعدالة في مصر. وشملت القرارات أيضاً كسراً لمكتسبات الجهات القضائية الراسخة، في مقدمتها المساس باستحقاق تعيين أبناء القضاة، حيث تم لأول مرة إلزام الجهة القضائية الرافضة تعيين المتقدّم بإمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب الرفض لتقديمها لجهة الطعن، بالإضافة إلى منع تكرار أسماء المقبولين في الجهات القضائية.

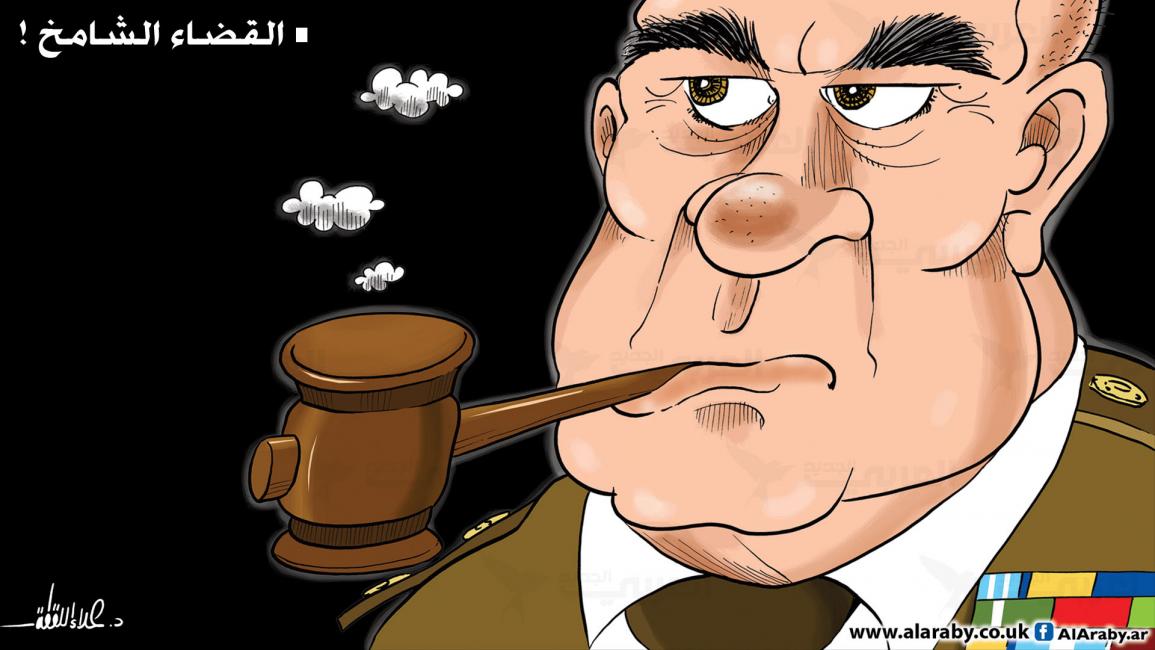

وللمفارقة، توريث المناصب القضائية واحدة من مفاخر القضاء المصري العلنية، حيث يتم ترديد أن "البيئة القضائية" تميز نجل القاضي عن عامة البشر. في عام 2012، وفي ذروة مد الثورة المصرية، قال رئيس نادي القضاة، المستشار أحمد الزند، إن تعيين أبنائهم سيستمر و"لن تستطيع قوة في الأرض وقف هذا الزحف المقدس". وفي 2015، ثارت أزمة إعلامية، بعد تصريحات وزير العدل، المستشار محفوظ صابر، في مقابلة تلفزيونية، إن ابن عامل النظافة لا يمكنه أن يكون قاضياً "فالقضاء لديه شموخ وهيبة مختلفة". وللمفارقة، حدثت أزمة إعلامية شبيهة في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، بعد مشادّة بين وزير العدل المستشار أحمد مكي والإعلامية لميس الحديدي، حين سـألته عن اختيار ابنه، المستشار مثله بالطبع، للإعارة.

وهذا ما يحيل إلى قرارات أخرى ضمن الحزمة المعلنة أخيرا، وهي منع ندب القاضي الواحد إلى أكثر من جهة، مع وضع سقف زمني لمدة الندب، وكذلك توحيد المستحقات المالية بين الجهات القضائية الأربع.

إذن، المفارقة أن "استقلال القضاء" أنتج أن السادة القضاة يورّثون أبناءهم، ويمنعون تعيين النساء، ويحكمون لأنفسهم بمستحقاتٍ ماليةٍ متنوعة، بينما تغوّل السلطة التنفيذية بدوافع سياسية بحتة هو ما أجبرهم على إجراء هذه الإصلاحات!

المعضلة متكررة تاريخياً. عدم المساس بالقضاء يبقيه حصناً رجعياً، وأحياناً يحمل خطر انقلاب قانوني، بينما تجارب الثورات التي أنشأت محاكمها الخاصة تحت اسم "محاكم الشعب" أو "محاكم الثورة" انتهت جميعاً إلى ظلمٍ أشد. وبالطبع، القرارات الناشئة من سلطة سياسية غير ديمقراطية تستخدم القضاء للبطش بمعارضيها هي أبعد ما تكون عن تعميق الإصلاحات. بعد انهيار ألمانيا النازية، تمت محاسبة كل القادة التنفيذيين، بينما لم يُمس قضاة هتلر وحائزوا "المقصلة الذهبية". وعن ذلك تدور رواية "قاتل لمدة عام" للروائي فريدريش ديلوس. في الولايات المتحدة، تم تجاوز المعضلة بالتسييس الصريح، حيث من المعروف التوجهات السياسية والاجتماعية لكل قاضٍ في المحكمة العليا، وهو في الواقع يترجم توازن الفائزين بانتخابات مجلسي الكونغرس والشيوخ.

لا الانتخابات ولا استقلال القضاء حلول سحرية مطلقة. لا حلول سهلة، ولكن دراسة التجارب العالمية واستخلاص طريق الضغوط الشعبية والموازنات المعقدة هو البديل الأصعب وواجب الدارسين والباحثين.