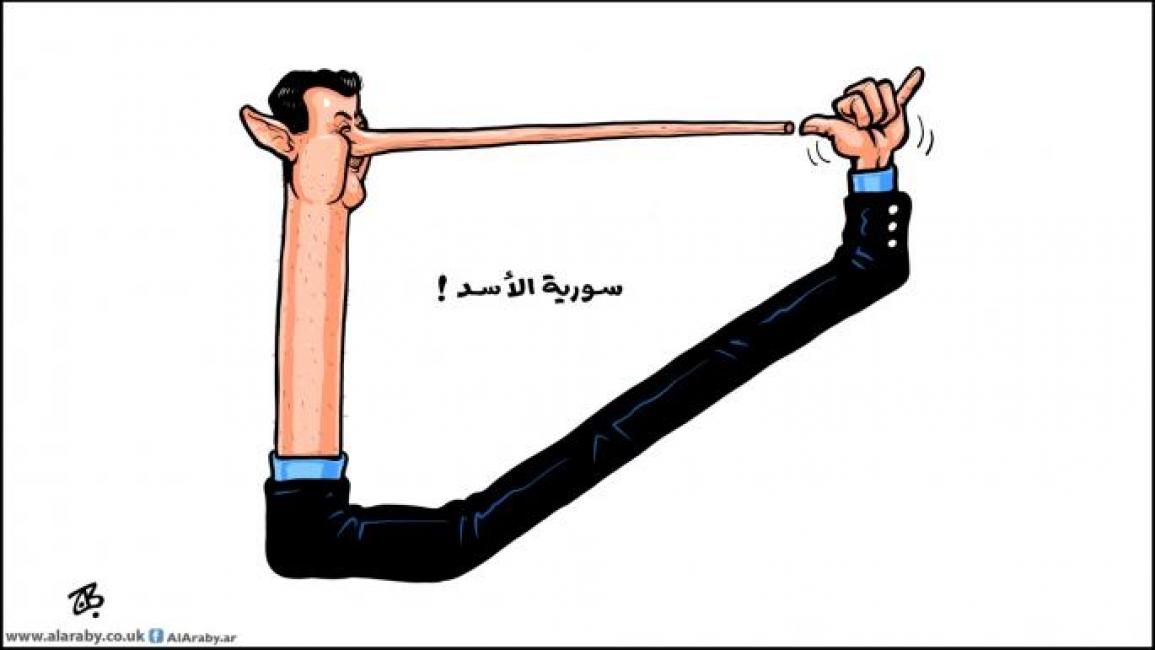

نظام دمشق واللعب على الهوامش

في غياب توافق دولي على حلّ سياسي للأزمة السورية، في المديَين المنظور والمتوسط، يلعب نظام بشار الأسد ضمن الهوامش المتاحة دولياً وعربياً وإقليمياً وداخلياً للحفاظ على بقائه في السلطة وتمرير الوقت انتظاراً لتغيير ممكن لمصلحته في لعبة توازنات القوى، فالعلاقة بين اللاعبَين الأساسيين في الأزمة السورية؛ روسيا وأميركا، متأزّمة إلى أقصى حدّ، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وتَزيدُ الحربُ الإسرائيلية على قطاع غزّة، وتبعاتُها الدولية، من انشغال الدول العظمى في إعادة ترتيب سلَّم أولوياتها، التي لا يبدو حلّ الأزمة السورية من ضمن تلك الأولويات.

تدلّل العقوبات الأميركية على نظام الأسد، وفي مقدّمتها قانون قيصر، على رفض واشنطن إعادة تأهيله، لكنَّ تحكّمها بثلث الأراضي السورية، شرق الفرات، لا يكفي لفرض تغيير في بنية النظام، لكنّه يكفي لعرقلة المساعي الروسية إلى فرض حلّ بالتوافق مع أنقرة وطهران، من دون مشاركة أميركية. يتعاطى الغربُ مع الملفّ السوري على أنّ حالة الاستنقاع أمرٌ واقع، والممكن فيه تخفيف وطأة هذا الاستنقاع عبر ما سمّوها مشاريع التعافي المُبكّر، التي ناقشها مؤتمر بروكسل أخيراً، وتُقدّمُ دعماً مالياً تستفيد منه دمشق، على اعتبار الأخيرة هي الجهة السورية الرسمية المعترف بها دولياً. بالتالي، الغرب غير مستعجل لفرض الحلّ السياسي، لأنّه غير متضرّر من استمرار النظام السوري في الحكم، مع عدم السماح لحلفائه بتمكينه من السيطرة على كلّ الأراضي السورية، حيث خطوط التماسّ بين مناطق السيطرة الأربعة ثابتة منذ مارس/ آذار 2020، وحيث تداعيات الحربِ والتأزّمِ ظلَّت محصورةً ضمن الحدود السورية، عدا عن مشكلة الاتّجار بالمخدّرات عبر الحدود مع الأردن، التي تركت واشنطن الباب موارباً للمبادرة الأردنية لحلّها استناداً إلى الطرح الأميركي أن يُغيّر نظام الأسد سلوكه، ويتولّى بنفسه تطبيق القرارات الدولية وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة، والتي لم تحقّق نتائج ملموسة في الواقع.

يتعاطى الغربُ مع الملفّ السوري على أنّ حالة الاستنقاع أمرٌ واقع، والممكن فيه تخفيف وطأة هذا الاستنقاع عبر ما سمّوها مشاريع التعافي المُبكّر

لم يخطُ النظام الخطوة المقابلة المطلوبة منه عقب إعادة مقعده في جامعة الدول العربية في قمّة جدة، في مايو/ أيار 2023، ولم يلتزم بمخرجات اجتماعَي عمّان والقاهرة للجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة السورية، ومنها ما يتعلق بتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 (أكّد أن الشعب السوري من يقرّر مستقبل البلاد ودعا إلى تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية وإلى وقف أي هجمات ضدّ المدنيين بشكل فوري)، أو مكافحة تهريب المخدرات وتأمين عودة آمنة وطوعية للاجئين. أعادت السعودية العلاقات الدبلوماسية معه بخطوات بطيئة، فعيّنت سفيراً لها في دمشق، الشهر الماضي (مايو/ أيّار)، بعد أكثر من خمسة أشهر من إرسال دمشق سفيرها إلى السعودية. وفي قمّة المنامة، في 16 الشهر الماضي، لم يُعطَ الأسد فرصة الكلام، في دلالة على عدم الرضى العربي عن سلوكه، وطُلب منه في اجتماعات ثنائية على هامش القمّة أن يُقدّم خطوة مقابلة، باعتبارها فرصة تُعطى له من ولّي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي يحاول تبنّي دور الزعامة الخليجية والعربية من بوابة التوافق الأخير مع واشنطن، فاتحةً للتطبيع لاحقاً مع الكيان الإسرائيلي، وإنهاء الصراع في غزّة حسب اعتقاده، ولمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، والتغيير الديموغرافي المصاحب له، والذي بات مصدر قلق كبير للمملكة. وبالتزامن مع ذلك، تحفَّظت الإدارة الأميركية على تمرير مشروع قانون يقضي بمناهضة التطبيع مع نظام الأسد، بعد مصادقته في مجلس النواب.

حاول الأسد في الأشهر الماضية الإيحاءَ باتخاذه خطوات إصلاحية تخصّ مكافحة الفساد، فعزل قيادات حزبية بارزة، وأجرى تغييرات أمنية في مستويات عالية، وخفّض عضوية 19 شخصاً في الحزب، منهم نقيبا الفنّانين والمهندسين، وصادر أملاك ضبّاط فاسدين، ويشجّع على ترشيح شخصيات جديدة تحظى بقبول اجتماعي لانتخابات مجلس الشعب الشهر المقبل (يوليو/ تموز)، خصوصاً أن من مهام هذا المجلس تعديل الدستور للسماح له بالترشّح لدورة رئاسية جديدة في 2028. وفي الوقت نفسه، تبدو الغالبية الشعبية غير واثقة بجدوى هذه التغييرات، إذ لم يتغيّر شيء في مشهد الفساد اليومي، فيما تزداد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية سوءاً.

يحاول الأسد إظهار استعداده للتخلي عن الحضن الإيراني والقفز إلى الحضن العربي الذي وَعَدَ بتعويمه

يحاول الأسد، أيضاً، إظهار استعداده للتخلي عن الحضن الإيراني والقفز إلى الحضن العربي الذي وَعَدَ بتعويمه. لذلك، قام بإجراءات من مثل منع تمليك الإيرانيين والعراقيين وفرض إذن على دخولهم الجامع الأموي، وإقصاء ضبّاط مقرّبين من إيران، إضافة إلى صمت دمشق عمّا يجري في غزّة، للإيحاء بابتعادها عن محور المقاومة، وتأييدها بياناً صادراً في قمة البحرين يقضي بتعزيز سيادة الإمارات على جزرها الثلاث في الخليج، والتي تسيطر عليها إيران منذ 1971. هذه الإجراءات والمحاباة للمبادرة العربية، إضافة إلى شكوك طهران بشأن تعاون استخباراتي بين النظام وتل أبيب في الضربة الإسرائيلية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، ذلك كلّه أغضب مُرشد الثورة الإسلامية علي خامنئي، فأكّد في لقائه مع الأسد، في أثناء تأدية الأخير واجب العزاء بوفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته الشهر الماضي في حادث تحطّم الطائرة، أنّ "المقاومة هي الهُويّة المميزة لسورية"؛ وتبع ذلك اجتماعان في مستويات أمنية بين الحرس الثوري الإيراني وضبّاط سوريين، في كلّ من ريف دمشق وفي البوكمال، لتعزيز النفوذ الإيراني في سورية، وتسهيل تنقل مليشيا الحشد العراقي، وهو ما حصل على أرض الواقع.

أغضب هذا الرجوع إلى الحضن الإيراني الجانب العربي، ودفعه إلى مطالبة الأسد في البيان الختامي لمجلس التعاون الخليجي على المستوى الوزاري، في الدوحة، في التاسع من يونيو/ حزيران الجاري، بتنفيذ مقرّرات اجتماعي عمّان والقاهرة العام الماضي (2023). وبالتوازي مع ذلك، تقدّم العراق بمبادرة للتوسّط بين دمشق وأنقرة، وعلى الأرجح أنّ طهران راضية عنها، وقد يجتمع الطرفان في بغداد. ومن الواضح أنّ هوامش التحرّك المُعطاة لدمشق، دولياً وعربياً، غرضها تقليص حجم التوغّل الإيراني في دوائر القرار السوري، وهو ما حاول الأسد التحرّك ضمنه. لكنّ حدّة اللهجة الإيرانية التي يُقابَل بها هذا الانفتاح، إضافة إلى تمكّن طهران من الإمساك بمفاصل القرار السوري، وبالقوة العسكرية، يدلّان على عجز نظام دمشق عن تقديم أيّ خطوة مقابلة للانفتاح العربي أخيراً.