"هبّت النّار والبارود غنّى"

حسين المنذر

كانت حفلة فرقة أغاني العاشقين في عدن، غداة خروج المقاومة الفلسطينية من بيروت، الأكثر شهرة من بين حفلاتٍ أحيتها منذ تأسيسها عام 1977 في دمشق. في الصفوف الأولى من القاعة كان يجلس الزعيم الفلسطيني، ياسر عرفات، وهو يرفع إشارة النصر بين الفينة والأخرى، وإلى جواره الرئيس اليمني الجنوبي آنذاك علي ناصر محمد، وغير بعيد عن الرجلين كان يجلس صلاح خلف (أبو إياد) وخليل الوزير (أبو جهاد) وآخرون من قادة منظمة التحرير وفصائلها.

غنّت الفرقة آنذاك كما لم تفعل من قبل. كانت الأجواء مشحونة بالمشاعر: مشاعر الفدائي الذي وجد نفسَه في عرض الأبيض المتوسط، خارجاً من آخر ساحات المقاومة، بيروت، في اتجاه المنافي البعيدة. وكان لا بد من ميكانيزمات دفاع عن النفس تقيها الانكسار والإقرار بالواقع المعقّد والصعب الذي قُذفت فيه إلى نقطة أبعد من فلسطين، بعد أن كانت على مرمى حجر منها، وكانت فرقة العاشقين واحدةً من تلك الميكانيزمات. لذلك غنّت أمام حشد الحالمين بالعودة ممن كانوا في شرخ شبابهم آنذاك، عن بيروت، وعن ثمانين يوماً من الصمود، كما غنّت عن تلك النار التي هبّت وعن ذلك البارود الذي غنّى.

إذ تبتعد عن كثافة تلك اللحظة، سترى كم كان أولئك الفتية حالمين، وفي الوقت نفسه، منفصلين عن واقع يُراوغهم وتفلت أدوات السيطرة عليه من أيديهم، فالنّار التي غنّوا لها كانت تنطفئ فعلياً، ولن يُقيّض لهم أن يروها تهبّ على النحو الذي حلموا به ثانية إلا في مكانٍ آخر، ليس في بيروت ولا تونس حيث أقاموا يجترّون الذكريات والخيبات ويخططون للخروج من الوحل الذي كانوا يتخبّطون فيه ويقاومونه، بل من فلسطين نفسها التي انتفضت فجأة واشتعل حريق ثورتها. كأن أهل البلاد، هناك، تحت الاحتلال، من مدّ اليد لانتشال أولئك الذين كانت بيروت آخر ساحات نارهم من شعورهم المرير بالخيبة.

وإذا أعدتَ مشاهدة فيديو حفلة العاشقين في عدن، وتأمّلتَ عرفات، فستتساءل بينك وبين نفسك، أهو أبله؟ ألا يرى المآل الذي انتهى إليه ورجالُه؟ وكيف لا تفارق الابتسامة وجهه في مثل هذه الظروف؟ لكنك أيضاً سترى أيضاً رجلاً يعلو على الشرط الموضوعي الذي أجبره ورجالَه على الخروج من بيروت. رجلاً يكاد ينتمي إلى الشّعر منه إلى الحياة، وكم كانت انتفاضة شعبه آنذاك كريمة لتحافظ على صورته وصورة ثورة شعبه على تماسكها، ولولا الأغاني لتبدّدت ريحهم.

قد تبدو مقاربة كهذه ساذجة، منقطعة الصلة بالواقع وإكراهاته، رغائبيّة، لكنني أظنّ أنها الوحيدة التي يمكن أن تفسّر ذلك الإنسراق نحو الحلم في مسيرة ثورة الفلسطينيين آنذاك، في كونهم حالة عربية وعالمية لا مجرّد فصائل مقاتلة، حالة من الوعي المضادّ، المقاوم، الذي يلقى التعاطف حيثما ذهب، وفي القلب من ذلك كانت فرقة العاشقين وكوفية عرفات.

في حفلة أخرى للفرقة أقيمت في عمّان عام 1990، فاجأ عرفات مضيفيه، وكان محاطاً بوزير الثقافة الأردني خالد الكركي ورئيس الدائرة الثقافية في منظمة التحرير الفلسطينية عبد الله حوراني، حين قام من مقعده فجأة واعتلى خشبة المسرح وهو يلوّح بكوفيته مُحيّياً شباب فرقة العاشقين. وبينما هو بينهم ارتجلوا أغاني الثورة الفلسطينية في سنوات انطلاقتها الأولى، عن تلك اليد التي تفجّر دبابة، وتلك الهتافات التي كانت تحثّه، فإذا "بدّك فدائية بنلبس" وإذ غادر المسرح غنّوا له ما يشي بمعرفتهم بقسوة الحال والمآل، فهناك دربٌ مُرّ، وتلك استعارةٌ لأنّها شعر، فيا عرفات إنّ دربك مُرٌّ "فادعس فوق ضلوعي ومُرّ"... يا للأسى!

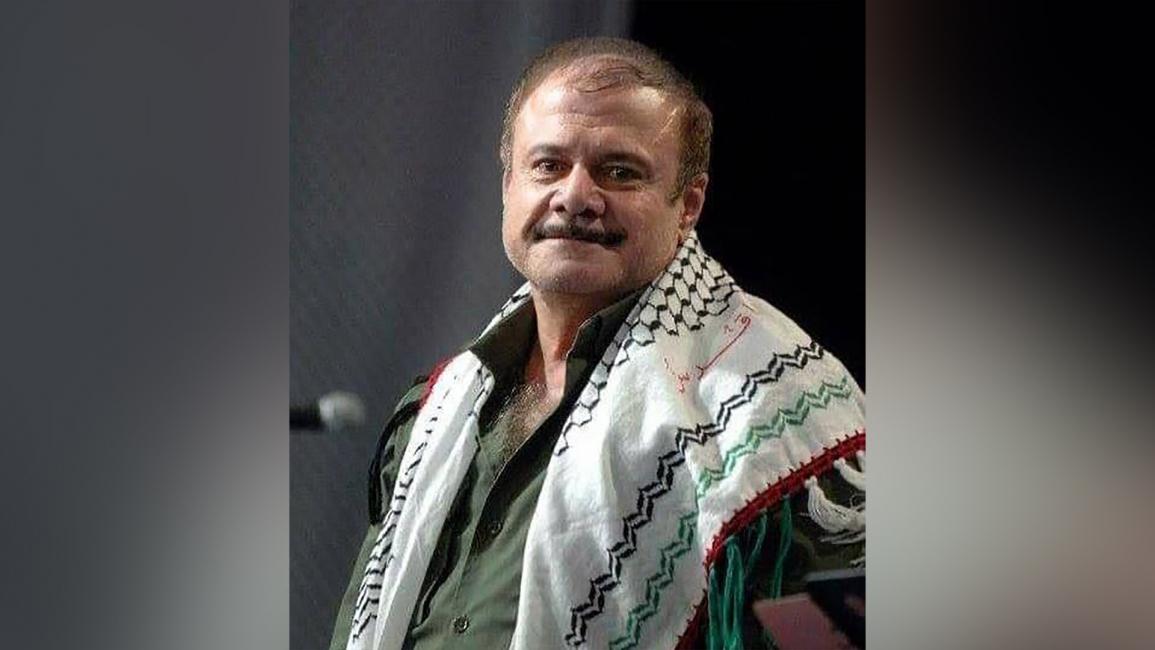

على خشبتي المسرح في عمّان وعدن كانت فرقة العاشقين. كان حسين المنذر مغنّى الثورة، اللبناني الذي قال أحمد دحبور في مقال عن الفرقة إنه اكتشف أنه لبناني بالصدفة، فقد ظنّه سورياً بسبب لهجته الدمشقية المتميزة كأنّه من الشاغور أو الميدان.

مات حسين المنذر من أيام قليلة. مات من وصفه دحبور بالأيقونة التي اهتدى إليها الملحّن حسين نازك لتُهدي الفلسطينيين أغاني قافلتهم في رحلة تيهها الطويلة نحو الوطن، إذ كلما طالت الرحلة تآكلت الثورة، وبدأ ما هو شعريٌّ فيهم ينفصل عن واقعهم. لقد أُعلن الطلاق بين الحالتين منذ "أوسلو"، حيث ثمّة سلطة تنشغل ببقائها وبما هو يوميّ وحسب، وجُلّ همّها تأمين رواتب موظفّيها.

يا للأسى.