28 مايو 2017

الثورة السورية والملاذ العاطفي للربيع العربي

هل يمكن تفسير كـُلّ هذا التضامن العربي مع الثورة في سورية وجيشها الحر، والنازحين واللاجئين السوريين، وكل هذا الغضب على نظام الأسد وحلفائه والنظام الدولي، بأنه مجرّد بحث عن قضية-خندق، يختبئ فيه المحبطون من مآلات الربيع العربي؟

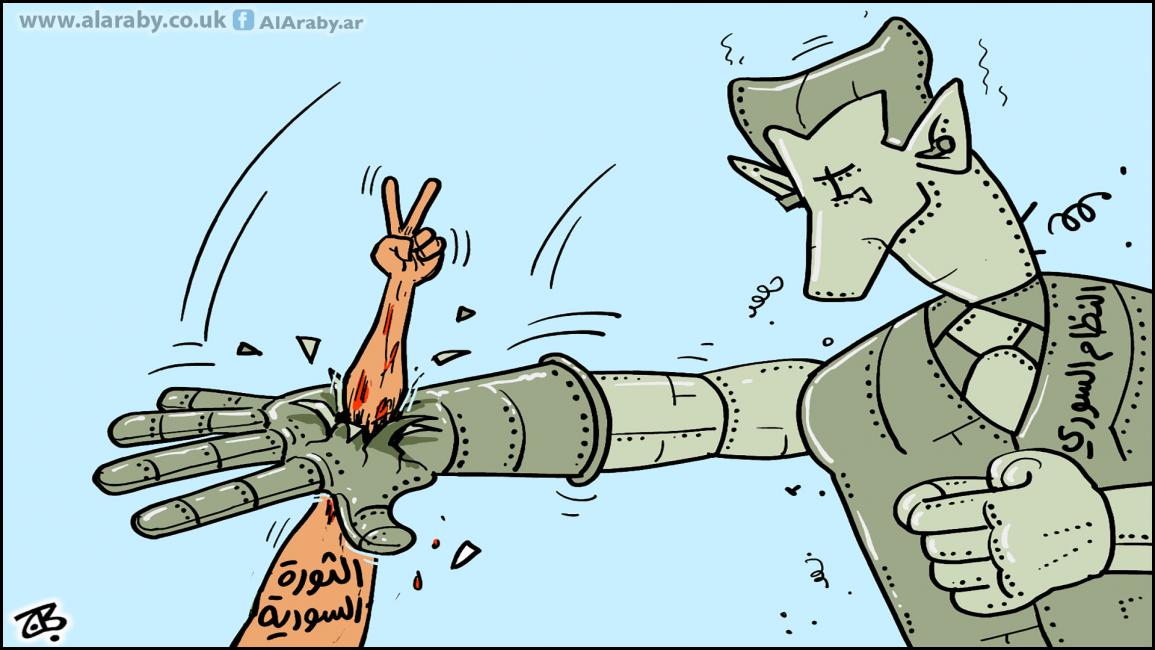

يحلو لفلول الممانعة وكارهي الثورة في سورية، لأسباب متنوعة، ابتكار ذرائع لدفنها وإنكارها، والذرائع تتجدد وتختلف، بحسب المرحلة، فيما الكراهية ثابتة، بدءاً بـ"الرياديين" المبكرين الذين كرهوا الثورة في سورية، لأنها ستُطيح النظام "الممانع"، ثم من كرهوها لأنها ثورة "دينية" أو "طائفية" أو "إخوانية" أو "ريفية"، ثم من أنكروها لأنها تحولت إلى "حرب أهلية"، ثم وصموها بالعمالة لأميركا وإسرائيل. وأخيراً من ابتكروا قراءة سيكولوجية للثورة السورية، بوصفها باتت الخندق الذي يهرب إليه المحبطون من مآلات الربيع العربي. وإذا كانت جميع الذرائع قابلة للنقاش، فإن الذريعة الأخيرة تنطوي على مستوى خاصّ من التحقير المقصود للثورة السورية، فالثورة العظيمة تتقلص، في هذا المستوى من التفسير، إلى مجرد "مكبّ عاطفي" للإحباط وخيبات الأمل، هياج انفعالي وركام من الأوهام والتعابير الطائفية.

لكن العظيم بشأن الثورة في سورية أنها كلما تقدم بها الوقت، وتزايد أضدادها، أظهرت كم كانت ثورة مستحقّة منذ لحظتها الأولى، وضد منظومة كاملة صرّحت عن أبعادها العميقة، وغير الظاهرة تدريجياً. وهي، بهذا المعنى، لا تزال، في أحدث تطوراتها، التجسّد الأكثر حيويةً للربيع العربي، بخيباته وآماله وقيمه وشجاعته، والتضامن معها يقع في امتداد الربيع العربي، وعلى خط الاتصال به، لا الفرار منه.

فالثورة التي بدأت ضد نظام سياسيّ عائليّ بوليسي لا تزال تواصل تفكيك هذا النموذج، لا هذا النظام بالتحديد وحسب، وهي تفرض عليه عبر تطور الأحداث أن ينقلب على نفسه علناً، وأن يُمزق بنفسه الشعارات التي طالما أخفى وراءها نموذجه السياسيّ القميء، فالنظام الذي كان ستاره الأيديولوجي "أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة" هو بالذات النظام الذي استجلب الإيرانيين والأفغان والروس إلى سورية، ليقتلوا السوريين، ويبقوا حكم الأسد بالقوة. والنظام الذي كان يدّعي حراسة القضية الفلسطينية ولغ في دماء الفلسطينيين وفي جوعهم. والنظام الذي كان تفوّقه القيمي الـمُدّعى وسلاحه السياسي مبنيّ على "المقاومة والممانعة" هو النظام الذي أصبح لا يُمانع على الإطلاق تنسيق الإيرانيين والروس مع إسرائيل وأميركا على أرض سورية، لحراسة الحكم العائلي ومنعه من الانهيار بأيّ ثمن. أليس امتداداً للربيع العربي، وعلى خط الاتصال به، إعادة الاعتبار والقيمة والجوهرية للعروبة وللمقاومة؟ وأن يتنزّها في الفهم والممارسة عن ذرائعية الأنظمة الاستبدادية العربية، أو، باختصار، أن يتنزّها عن النموذج الأسدي، ويفترقا عنه إلى الأبد؟

وقبل الثورة السورية، مارس "محور الممانعة" الإقليمي كل أصناف الارتزاق الممكنة باسم

مواجهة إسرائيل، واحتكر لنفسه حقّ الاتهام بالصهينة والعمالة والاستعمارية، وزايَدَ على أولويات المواطنين والحركات الاجتماعية والثورات. وبعد الثورة السورية، أفصح النظام الإيراني بشراسة عن نزعته التوسعية في الدول العربية، وقدم نموذجه الخاص للاستعمار المدمر، وتصالح علناً مع الوجودين، الإسرائيلي والأميركي، والتنسيق العسكري معهما. وأصبح الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، يرى أن التهديد الوجودي الأكبر في المنطقة هو التهديد "الوهابي التكفيري"، وأصبحت إسرائيل مسألة ثانوية يمكن التعايش معها، أو تأجيلها حتى الفراغ من الحروب المقدسة ضد التكفيريين. لم يكن الربيع العربي نقيضاً فقط لمحور الاعتدال وأنظمة كنظام مبارك وحكم علي عبدالله صالح، كان الربيع نقيضاً لمحور الممانعة هذا أيضاً، نقيض نموذجه الطائفي المليشياوي المتستر بالمقاومة، ونموذجه السياسي المتاجر بالقضايا العربية ضد المصلحة العربية. وبهذا حتماً لا تزال الثورة السورية، وهي تجبر هذه النماذج على ممارسة تناقضاتها علناً، وتقوّض بتداعياتها أيّ معنى لـ"محور الممانعة" هذا، امتداداً للربيع العربي.

يمكن، لغوياً، تصغير الثورة السورية، وصفها صراعاً طائفياً بين طرفين متساويين في الطائفية والإجرام، يمكن وصفها بـ"الأزمة" أو "الأحداث"، أو أية أوصاف أخرى عديمة المعنى والموقف من هذا النوع. يمكن وصفها بالملاذ العاطفي للمحبطين من الربيع العربي. لكن، ما لا يمكن إنجازه لغوياً، هو طمس التخريب المذهل الذي أنجزته هذه الثورة في الرصيد الخطابي للممانعة، وما ينبني عليه من تبرير للاستبداد وتسويغ للطائفية ومتاجرة بالقومية. وبهذا المعنى، تبقى الثورة السورية ملاذاً ومنطلقاً.

يحلو لفلول الممانعة وكارهي الثورة في سورية، لأسباب متنوعة، ابتكار ذرائع لدفنها وإنكارها، والذرائع تتجدد وتختلف، بحسب المرحلة، فيما الكراهية ثابتة، بدءاً بـ"الرياديين" المبكرين الذين كرهوا الثورة في سورية، لأنها ستُطيح النظام "الممانع"، ثم من كرهوها لأنها ثورة "دينية" أو "طائفية" أو "إخوانية" أو "ريفية"، ثم من أنكروها لأنها تحولت إلى "حرب أهلية"، ثم وصموها بالعمالة لأميركا وإسرائيل. وأخيراً من ابتكروا قراءة سيكولوجية للثورة السورية، بوصفها باتت الخندق الذي يهرب إليه المحبطون من مآلات الربيع العربي. وإذا كانت جميع الذرائع قابلة للنقاش، فإن الذريعة الأخيرة تنطوي على مستوى خاصّ من التحقير المقصود للثورة السورية، فالثورة العظيمة تتقلص، في هذا المستوى من التفسير، إلى مجرد "مكبّ عاطفي" للإحباط وخيبات الأمل، هياج انفعالي وركام من الأوهام والتعابير الطائفية.

لكن العظيم بشأن الثورة في سورية أنها كلما تقدم بها الوقت، وتزايد أضدادها، أظهرت كم كانت ثورة مستحقّة منذ لحظتها الأولى، وضد منظومة كاملة صرّحت عن أبعادها العميقة، وغير الظاهرة تدريجياً. وهي، بهذا المعنى، لا تزال، في أحدث تطوراتها، التجسّد الأكثر حيويةً للربيع العربي، بخيباته وآماله وقيمه وشجاعته، والتضامن معها يقع في امتداد الربيع العربي، وعلى خط الاتصال به، لا الفرار منه.

فالثورة التي بدأت ضد نظام سياسيّ عائليّ بوليسي لا تزال تواصل تفكيك هذا النموذج، لا هذا النظام بالتحديد وحسب، وهي تفرض عليه عبر تطور الأحداث أن ينقلب على نفسه علناً، وأن يُمزق بنفسه الشعارات التي طالما أخفى وراءها نموذجه السياسيّ القميء، فالنظام الذي كان ستاره الأيديولوجي "أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة" هو بالذات النظام الذي استجلب الإيرانيين والأفغان والروس إلى سورية، ليقتلوا السوريين، ويبقوا حكم الأسد بالقوة. والنظام الذي كان يدّعي حراسة القضية الفلسطينية ولغ في دماء الفلسطينيين وفي جوعهم. والنظام الذي كان تفوّقه القيمي الـمُدّعى وسلاحه السياسي مبنيّ على "المقاومة والممانعة" هو النظام الذي أصبح لا يُمانع على الإطلاق تنسيق الإيرانيين والروس مع إسرائيل وأميركا على أرض سورية، لحراسة الحكم العائلي ومنعه من الانهيار بأيّ ثمن. أليس امتداداً للربيع العربي، وعلى خط الاتصال به، إعادة الاعتبار والقيمة والجوهرية للعروبة وللمقاومة؟ وأن يتنزّها في الفهم والممارسة عن ذرائعية الأنظمة الاستبدادية العربية، أو، باختصار، أن يتنزّها عن النموذج الأسدي، ويفترقا عنه إلى الأبد؟

وقبل الثورة السورية، مارس "محور الممانعة" الإقليمي كل أصناف الارتزاق الممكنة باسم

يمكن، لغوياً، تصغير الثورة السورية، وصفها صراعاً طائفياً بين طرفين متساويين في الطائفية والإجرام، يمكن وصفها بـ"الأزمة" أو "الأحداث"، أو أية أوصاف أخرى عديمة المعنى والموقف من هذا النوع. يمكن وصفها بالملاذ العاطفي للمحبطين من الربيع العربي. لكن، ما لا يمكن إنجازه لغوياً، هو طمس التخريب المذهل الذي أنجزته هذه الثورة في الرصيد الخطابي للممانعة، وما ينبني عليه من تبرير للاستبداد وتسويغ للطائفية ومتاجرة بالقومية. وبهذا المعنى، تبقى الثورة السورية ملاذاً ومنطلقاً.