08 سبتمبر 2019

بين الاستبدادين السياسي والاجتماعي

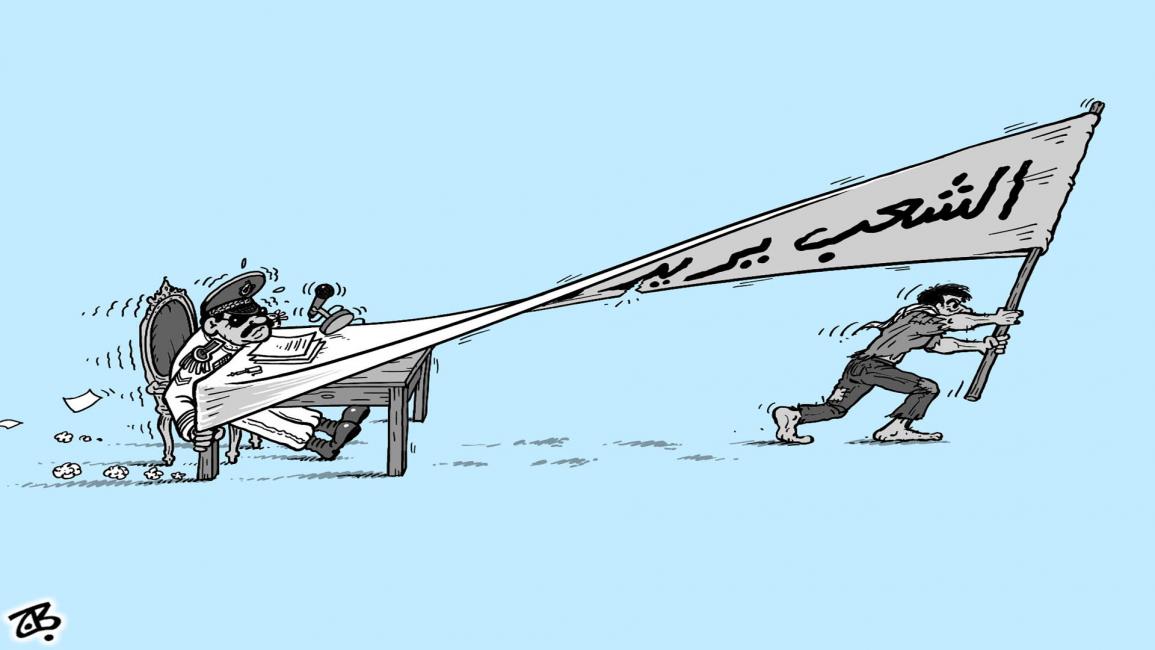

يحتّم تعثّر الثورات العربية، وخروج المارد الديني والطائفي والمحافظ من القمقم العربي، بهذا الشكل الفجّ والمدمر على التيارات التقدمية واليسارية والعلمانية، إعادة النظر في مقولة أولوية السياسي على الاجتماعي. فكم من المواضيع الاجتماعية الحارقة، تمّ تأجيل الخوض فيها عقوداً تحت مسميات الثورة والاستقلال والوحدة الوطنية، وما إلى ذلك. لكننا رأينا أن هذه المشكلات الاجتماعية تنفجر في وجوهنا بمجرد السماح بفسحة ديموقراطية، وإمكانية تقرير المصير بإرادة حرة ومن سيادة الشعب. ورأينا الارتداد السريع في مصر إلى الاستبداد السياسي، خوفاً من الاحتمالات الديموقراطية، ومنعاً للشطط الديني والطائفي. ومعنى ذلك أن الإسلاميين أرادوا انتهاك الحقوق، وفرض رؤيتهم لنمط الحياة في المجتمع، باسم ديموقراطية الصندوق. وبذلك، يناقض سلوكهم السياسي الأدبيات التي تحدثت، طويلاً، عن قبولهم الديموقراطية، لأنهم لم يقبلوا، في حقيقة الأمر، إلا الشكل الانتخابي، لا المضمون القيمي. في حين أن الطرف المنافس والعسكر أحبطوا الديموقراطية الشعبية باسم الحقوق، لكنهم انتهكوا هذه الحقوق، بما لا يبقي مجالاً للشك أنهم لم يذوّتوا القيم الحقوقية أيضاً. وكانت النتيجة لا حقوق ولا ديموقراطية. وفي خضم ذلك كله، شهدنا سهولة شيطنة الأطراف المتقابلة وغياب ثقافة الحوار وانعدام احترام التعددية، ورفضاً للاحتكام لقواعد لعبة متفق عليها.

ويعيدنا هذا الحال إلى المعضلة الثورية المعهودة: من يسبق من: الثورة أو المواطن الحر؟ كيف ستأتي الثورة والمجتمع لم يعرف الحرية والديموقراطية، ولن يحسن ممارستها وصيانتها؟ ولكن، هل سننتظر تربية المواطنين الأحرار قبل بزوغ الحرية والاستبداد السياسي يمنع ظهورهم، لأنه يقمعهم أو يحتويهم؟ وهي معضلة خاض فيها وواجهها مفكرون كثيرون، من أمثال جان جاك روسو والشيخ محمد عبده. فمن الواضح أن حراكاً ثورياً يطلق طاقة جماعية، وتضامناً غير مسبوق، له فوائده وتماسكه على مدى أسابيع الحراك. ولكن مشكلة مأسسة الثورة الشعبية، بعد زوال الهدف الموحد، تعيدنا سريعاً إلى المربع الأول من الخلافات والاختلافات السابقة للفعل الثوري. ومن الواضح أن الحل "البراغماتي" الذي اقترحه محمد عبده، بتنصيب المستبد العادل فترة محدودة ليس مقنعاً. ولم ينجح الحل "الطوباوي" بالارتكان إلى الطليعة الثورية اليسارية لتقود الجماهير إلى التنوير. وعموماً، من الصعب الحصول على جواب شاف للسبيل إلى الثورة.

لكن، من الواضح أنه لم يعد ممكناً تأجيل الخوض في الإشكاليات الاجتماعية. وكان عزيز العظمة قد أشار، منذ ربع قرن، في كتابه "دنيا الدين في حاضر العرب" إلى تقاعس الفكر التحديثي العربي في مواجهة حقائق المجتمع. ولم تؤدّ هذه المهادنة إلا إلى استشراء الفكر المحافظ الذي نما وصلب عوده. ذلك أن الدولة القومية العربية ما بعد الاستعمار تحالفت في المجمل مع التيارات المحافظة والمؤسسات الدينية المركزية، وقمعت في الوقت نفسه، تيارات دينية متطرفة. وإن كان مرد جزء من ذلك المكيافيلية السياسية في إدارة الحكم والوصول إلى الاستقرار. فإن سبباً آخر هو التعويض على شرعية نظام الحكم المنقوصة. فالشرعية الثورية والشرعية الدينية الاجتماعية قد تبدو تعويضاً لانعدام الشرعية الديموقراطية، نظراً لحكم الحزب الواحد والفرد الواحد.

الأنكى أن الحركات التقدمية والعلمانية نفسها منقسمة بالنسبة للشأن الاجتماعي. فظاهرة التقدمية في السياسة والرجعية الاجتماعية ليستا بالضرورة متعارضتين. وفي حقيقة الأمر، هذا يتعدى مجرد الرجعية الاجتماعية، بل يتعداها إلى قصور في النظرة السياسية والتحررية نفسها. فاصطفاف الكثير من القوميين واليساريين أو الشيوعيين العرب إلى جانب النظام السوري ودعمهم له، تحت تبريرات مختلفة لبطشه مثال صارخ على عدم تذويت قوميين ويساريين عرب كثيرين للقيم التحررية والديموقراطية التي نادوا بها دهراً. من هنا، نرى أن القوى التي برّرت تأجيل القضايا الاجتماعية، مثل تحرير المرأة، هي نفسها التي تبرّر تأجيل التحرر السياسي والتقهقر عن المطالبة بسيادة الشعب.

من هنا، في الوسع الاستنتاج أن قيم التحرر الإنساني لا تتجزأ. وأن الفصل بين الاجتماعي والسياسي قد ينفع في الفكر المجرّد والتحليل النظري، لكنه لا ينفع في الممارسة التحررية على أرض الواقع. ومثلما اتحد الاستبداد السياسي مع الاستبداد الاجتماعي، وتشاركا في تكريس أبوة المجتمع وذكوريته، والتوظيف الايديولوجي للمعتقدات والتراث، فعلى التحرر السياسي أن يقترن بالتحرر الاجتماعي. وبالتالي، الحديث عن أولوية السياسي على الاجتماعي مجرد خداع للذات، وتنازل للواقع القائم، واعتراف بالهزيمة قبل بدء المعركة على وجه المجتمع. ومن الطبيعي أن نرى تقهقراً في الخطاب الاجتماعي، في زمن الهزائم السياسية. وقد يكون السبب المعلن أن من الأسهل التضحية بالأمور الاجتماعية، كمكانة المرأة، لكنه قد يشير إلى داء أكثر عمقاً وتجذراً هو عدم اكتمال الفكر التحرري وعدم نضوجه.

وقد راهن كثيرون، في تسعينيات القرن الماضي، على ضوء انهيار الأنظمة الاشتراكية على حصان المجتمع المدني، جواباً للسؤال حول السبيل إلى الثورة الذي لا يفضي إلى استبداد جديد. لكنهم بذلك تناسوا الدرس الذي علمنا إياه غرامشي، فالفصل ما بين الدولة والمجتمع المدني هو فصل لأغراض تحليلية فقط. ولكن، على أرض الواقع هما متشابكان ومتصلان. فالحيّز السياسي والقانوني، كما آليات السوق، تؤثر على تشكيل وديناميكية المجتمع المدني. ومن هنا، يجب الاهتمام بآليات السوق وطريقة تشكيل نظام الحكم وكيفية استعمال أدواته التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما أن المجتمع المدني أو الحركات الاجتماعية ليست بالضرورة تقدمية وتحررية، بل قد تكون محافظة واستبدادية.

وليس علينا التوقف، هنا، عند سياق الدولة الاستبدادية، فمن نواقص الدولة الليبرالية التي تفصل بين الحيّزين، العام والخاص، وبين السلطتين، الدينية والسياسية، أنها لا تتدخل، بشكل مباشر ومعلن، بالمجتمع المدني. وذلك تحت ادعاء الحياد بين المنظومات القيمية المختلفة، والأديان خصوصاً، وعدم فرض فهم مركزي وأبوي للسعادة على المواطنين. وهذا يتيح، بطبيعة الحال، المجال للهيمنة الثقافية. فالتنافس على أنماط الحياة في المجتمع ليس صراعا بين متكافئين، وهو ليس تنافسا فكرياً محضاً. من هنا، لا بد لكل فكر تحرري أن لا يهمل هذا الميدان.

ما أودّ قوله إن على التيار التقدمي واليساري أن يخوض في المسألة الثقافية والاجتماعية على الدوام: قبل الثورة، خلال الثورة، وما بعد الثورة. وفي صلب هذه المسألة الثقافية والاجتماعية استخدام الخطاب الديني لتبرير مواقف محافظة، خصوصاً حول مكانة المرأة في الحيّزين، الخاص والعام، ومكانة الأقليات. والنكوص والإحجام عن الخوض في هذه المسائل تكريس للاستبداد الاجتماعي، وإحجام عن التحرر السياسي الشامل.

ويعيدنا هذا الحال إلى المعضلة الثورية المعهودة: من يسبق من: الثورة أو المواطن الحر؟ كيف ستأتي الثورة والمجتمع لم يعرف الحرية والديموقراطية، ولن يحسن ممارستها وصيانتها؟ ولكن، هل سننتظر تربية المواطنين الأحرار قبل بزوغ الحرية والاستبداد السياسي يمنع ظهورهم، لأنه يقمعهم أو يحتويهم؟ وهي معضلة خاض فيها وواجهها مفكرون كثيرون، من أمثال جان جاك روسو والشيخ محمد عبده. فمن الواضح أن حراكاً ثورياً يطلق طاقة جماعية، وتضامناً غير مسبوق، له فوائده وتماسكه على مدى أسابيع الحراك. ولكن مشكلة مأسسة الثورة الشعبية، بعد زوال الهدف الموحد، تعيدنا سريعاً إلى المربع الأول من الخلافات والاختلافات السابقة للفعل الثوري. ومن الواضح أن الحل "البراغماتي" الذي اقترحه محمد عبده، بتنصيب المستبد العادل فترة محدودة ليس مقنعاً. ولم ينجح الحل "الطوباوي" بالارتكان إلى الطليعة الثورية اليسارية لتقود الجماهير إلى التنوير. وعموماً، من الصعب الحصول على جواب شاف للسبيل إلى الثورة.

لكن، من الواضح أنه لم يعد ممكناً تأجيل الخوض في الإشكاليات الاجتماعية. وكان عزيز العظمة قد أشار، منذ ربع قرن، في كتابه "دنيا الدين في حاضر العرب" إلى تقاعس الفكر التحديثي العربي في مواجهة حقائق المجتمع. ولم تؤدّ هذه المهادنة إلا إلى استشراء الفكر المحافظ الذي نما وصلب عوده. ذلك أن الدولة القومية العربية ما بعد الاستعمار تحالفت في المجمل مع التيارات المحافظة والمؤسسات الدينية المركزية، وقمعت في الوقت نفسه، تيارات دينية متطرفة. وإن كان مرد جزء من ذلك المكيافيلية السياسية في إدارة الحكم والوصول إلى الاستقرار. فإن سبباً آخر هو التعويض على شرعية نظام الحكم المنقوصة. فالشرعية الثورية والشرعية الدينية الاجتماعية قد تبدو تعويضاً لانعدام الشرعية الديموقراطية، نظراً لحكم الحزب الواحد والفرد الواحد.

الأنكى أن الحركات التقدمية والعلمانية نفسها منقسمة بالنسبة للشأن الاجتماعي. فظاهرة التقدمية في السياسة والرجعية الاجتماعية ليستا بالضرورة متعارضتين. وفي حقيقة الأمر، هذا يتعدى مجرد الرجعية الاجتماعية، بل يتعداها إلى قصور في النظرة السياسية والتحررية نفسها. فاصطفاف الكثير من القوميين واليساريين أو الشيوعيين العرب إلى جانب النظام السوري ودعمهم له، تحت تبريرات مختلفة لبطشه مثال صارخ على عدم تذويت قوميين ويساريين عرب كثيرين للقيم التحررية والديموقراطية التي نادوا بها دهراً. من هنا، نرى أن القوى التي برّرت تأجيل القضايا الاجتماعية، مثل تحرير المرأة، هي نفسها التي تبرّر تأجيل التحرر السياسي والتقهقر عن المطالبة بسيادة الشعب.

من هنا، في الوسع الاستنتاج أن قيم التحرر الإنساني لا تتجزأ. وأن الفصل بين الاجتماعي والسياسي قد ينفع في الفكر المجرّد والتحليل النظري، لكنه لا ينفع في الممارسة التحررية على أرض الواقع. ومثلما اتحد الاستبداد السياسي مع الاستبداد الاجتماعي، وتشاركا في تكريس أبوة المجتمع وذكوريته، والتوظيف الايديولوجي للمعتقدات والتراث، فعلى التحرر السياسي أن يقترن بالتحرر الاجتماعي. وبالتالي، الحديث عن أولوية السياسي على الاجتماعي مجرد خداع للذات، وتنازل للواقع القائم، واعتراف بالهزيمة قبل بدء المعركة على وجه المجتمع. ومن الطبيعي أن نرى تقهقراً في الخطاب الاجتماعي، في زمن الهزائم السياسية. وقد يكون السبب المعلن أن من الأسهل التضحية بالأمور الاجتماعية، كمكانة المرأة، لكنه قد يشير إلى داء أكثر عمقاً وتجذراً هو عدم اكتمال الفكر التحرري وعدم نضوجه.

وقد راهن كثيرون، في تسعينيات القرن الماضي، على ضوء انهيار الأنظمة الاشتراكية على حصان المجتمع المدني، جواباً للسؤال حول السبيل إلى الثورة الذي لا يفضي إلى استبداد جديد. لكنهم بذلك تناسوا الدرس الذي علمنا إياه غرامشي، فالفصل ما بين الدولة والمجتمع المدني هو فصل لأغراض تحليلية فقط. ولكن، على أرض الواقع هما متشابكان ومتصلان. فالحيّز السياسي والقانوني، كما آليات السوق، تؤثر على تشكيل وديناميكية المجتمع المدني. ومن هنا، يجب الاهتمام بآليات السوق وطريقة تشكيل نظام الحكم وكيفية استعمال أدواته التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما أن المجتمع المدني أو الحركات الاجتماعية ليست بالضرورة تقدمية وتحررية، بل قد تكون محافظة واستبدادية.

وليس علينا التوقف، هنا، عند سياق الدولة الاستبدادية، فمن نواقص الدولة الليبرالية التي تفصل بين الحيّزين، العام والخاص، وبين السلطتين، الدينية والسياسية، أنها لا تتدخل، بشكل مباشر ومعلن، بالمجتمع المدني. وذلك تحت ادعاء الحياد بين المنظومات القيمية المختلفة، والأديان خصوصاً، وعدم فرض فهم مركزي وأبوي للسعادة على المواطنين. وهذا يتيح، بطبيعة الحال، المجال للهيمنة الثقافية. فالتنافس على أنماط الحياة في المجتمع ليس صراعا بين متكافئين، وهو ليس تنافسا فكرياً محضاً. من هنا، لا بد لكل فكر تحرري أن لا يهمل هذا الميدان.

ما أودّ قوله إن على التيار التقدمي واليساري أن يخوض في المسألة الثقافية والاجتماعية على الدوام: قبل الثورة، خلال الثورة، وما بعد الثورة. وفي صلب هذه المسألة الثقافية والاجتماعية استخدام الخطاب الديني لتبرير مواقف محافظة، خصوصاً حول مكانة المرأة في الحيّزين، الخاص والعام، ومكانة الأقليات. والنكوص والإحجام عن الخوض في هذه المسائل تكريس للاستبداد الاجتماعي، وإحجام عن التحرر السياسي الشامل.