27 أكتوبر 2024

لقاء مصالح أم مصالحة؟

إبراهيم فريحات

أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا وسابقاً في جامعتي جورجتاون وجورج واشنطن ومعهد بروكينجز. من مؤلفاته "وساطة الصراع في العالم العربي (جامعة سيركيوز- الولايات المتحدة 2023) و"إدارة صراع فوضوي" (جامعة أدنبرة في بريطانيا 2020) و"ثورات غير مكتملة" (جامعة ييل في الولايات المتحدة 2016).

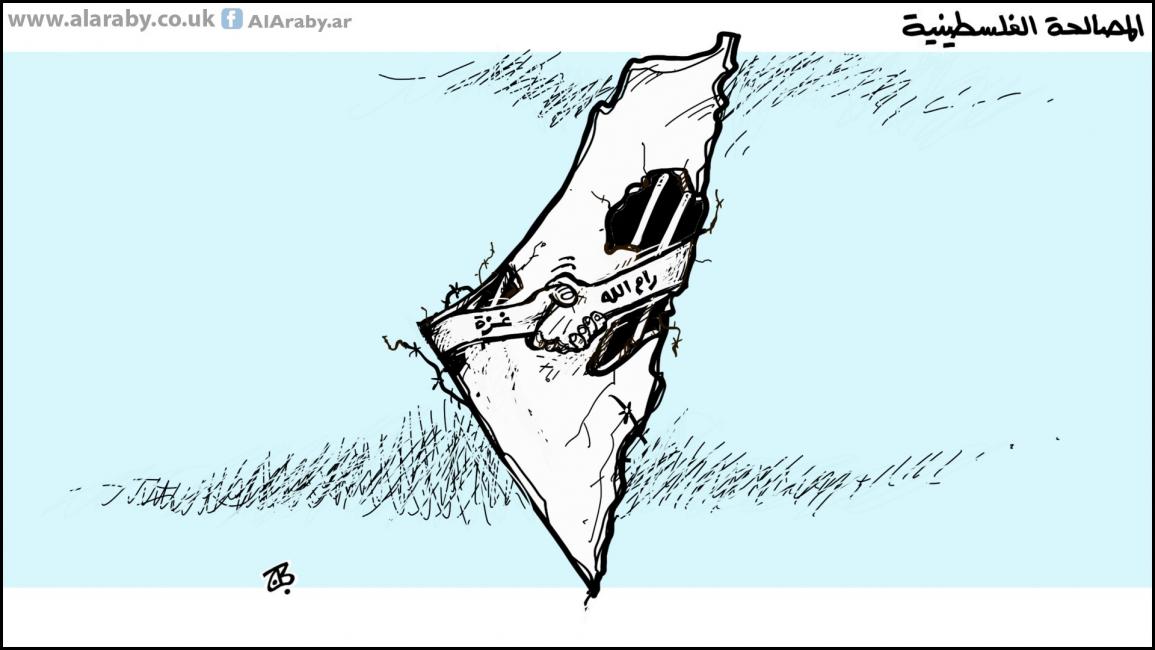

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية، حماس، من القاهرة توصلها إلى اتفاق سياسي مع حركة فتح ينهي، على الأقل نظرياً، حوالى عشر سنوات من الانقسام الفلسطيني، ويبشر ببدء عهد جديد من المصالحة التي انتظرها الشعب الفلسطيني كثيرا. وحتى لا تتحول هذه الخطوة كغيرها من محاولات المصالحة الفاشلة في السابق، لا بد لها من أن تأخذ منهجا يختلف، من حيث المضمون، ويؤسس لمشروع مصالحة حقيقي، يصمد أمام التحديات التي ستواجهه على الجبهتين، الداخلية أو الخارجية.

وحتى نضع الأمور في نصابها، فإن اتفاق القاهرة، حتى هذه اللحظة، لا يعدو كونه التقاء مصالح، وليس مصالحة بالمعنى الذي ينص عليه التعريف العلمي للمصطلح، ولا بالمعنى الذي يطمح إليه المجتمع الفلسطيني، خصوصاً بعد عشر سنوات من الانقسام الذي طاول مستويات هيكلية عديدة للمؤسسة السياسية الفلسطينية. هذا لا يعيب الاتفاق بالضرورة، لكنه فقط يؤسس لتقييم ما وصلت الأطراف إليه، وإلى أي اتجاه تتجه. لقاء المصالح إذا تمثل بحصول نظام عبد الفتاح السيسي في مصر على دور إقليمي، ومساهمة من "حماس" بتعزيز أمن سيناء. وحصل الرئيس الفلسطيني أبو مازن على نفوذ في غزة، على الرغم من عدم وضوح مستوى النفوذ هذا حتى الآن، ولم يعد يقال عن حكمه "سلطة رام الله". وتخلصت حركة حماس من عبء إدارة غزة التي أصبحت أكثر أمناً لإسرائيل. على هذا التوافق اجتمعت الأطراف، وأنتجت اتفاق القاهرة.

المشكلة في الاتفاقات متعدّدة الأطراف أنها تكون أكثر عرضة للانهيار من غيرها، حيث بإمكان أي من هذه الأطراف أن يفشلها، فاستمرارها مرهونٌ بحسن نيات الجميع، وضمان بقاء مصالحهم محفوظة. كذلك يمكن لهذا النوع من الاتفاقات أن تنهار نتيجة أي متغيرات إقليمية، تفرض التزامات من نوع معين على أحد الأطراف أو جميعها. وعلى الرغم من ذلك، يبقى اتفاق القاهرة خطوة باتجاه المصالحة، يمكن البناء عليها، ولكن ربما تحتاج كثيرا من البناء.

الملاحظة الأولى على هذا الاتفاق بين "فتح" و"حماس" مكانه، حيث نجح في القاهرة وفشل في مخيم الشاطئ في قطاع غزة (اتفاق عام 2014 بين الحركتين) حيث كان يفترض عكس ذلك تماما أو على الأقل هكذا تتحدث أدبيات مشاريع العمل السياسي، سواء كانت المصالحة أم غيرها. فأن يتم التوصل إلى اتفاق بإرادة داخلية تتمثل في توقيعه في مخيم الشاطئ، وما له من رمزية التهجر والاقتلاع الفلسطينية، يحمل من المقومات النظرية تحديدا ملكية الأطراف، وتبنيها الاتفاق، ما يؤهله للصمود، بعكس الاتفاق الذي يتم بقرار إقليمي، وبعاصمة خارجية، وربما بضغوط خارجية لا نعلم سقفها.

المصالحة، وليس التقاء المصالح، ليست التي تتم بقرار سياسي ناتج عن مفاوضات وصفقات بين لاعبين سياسيين، داخليين كانوا أم خارجيين، إنما التي تؤسس لخطاب وطني فلسطيني غير منقسم. لم يغير توقيع الأطراف الاتفاق من تفسيرهم، ولا من خطابهم، ما حدث من انقسام خلال السنوات العشر الماضية، فالانقسام ما زال يعرف على أنه حصل لأن أحد الطرفين "انقلابي" والآخر "مرتهن" لأجندات خارجية. وهذا يعني أن لدينا خطابين متضادين عن مرحلة مهمة (عشر سنوات) مر بها المشروع الوطني الفلسطيني. ما زال الخطاب السياسي الفلسطيني منقسما هنا، وأطراف الاتفاق تسير بخطين متوازيين بشأن تعريف هذه المرحلة.

يتم إنهاء حالة الانقسام بالخطاب الوطني فقط عندما تتحمّل أطراف الانقسام مسؤولياتها التاريخية والوطنية تجاه الشعب الفلسطيني، بمعنى أن المصالحة الوطنية يمكن تحقيقها عندما تعترف "حماس" أمام الشعب بأنها ليست بديلة عن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وتتوقف حركة فتح عن احتكارها القرار الوطني الفلسطيني الذي يحيد الفصائل الأخرى، حركة حماس أو غيرها. فالوصول إلى مصالحةٍ على مستوى الخطاب الوطني يتطلب، أولا، من حركتي فتح وحماس الاعتذار العلني للشعب الفلسطيني عن سنوات الانقسام، وما سببته من آلام وعذاباتٍ، كان المواطن الفلسطيني في غنىً عنها، وهو لديه ما يكفيه من عذابات الاحتلال. أي مصالحة لا تتضمن الاعتذار للشعب الفلسطيني وتوحيد للخطاب الوطني على ما حدث خلال السنوات العشر الماضية لن تعدو كونها صفقة سياسية جاءت نتيجة ظروف سياسية معينة، ستنتهي بتغير هذه الظروف التي يعتقد أنها إقليمية بالدرجة الأولى. ليس الشعب الفلسطيني رهينة، ولا يجب أن يكون كذلك، لقيادته السياسية أو للاعبين الإقليميين الذين يقررون أمس الانقسام ويتفقون اليوم على المصالحة.

تتطلب المساءلة الاعتذار عن سنوات الانقسام، لرد الاعتبار للمواطن الفلسطيني بالدرجة الأولى. والمساءلة هي التي تصون المشروع الوطني الفلسطيني، وتمنع التفريط فيه. المساءلة هنا لا تعني نصب أعواد المشانق في رام الله وغزة، ولكن "الاعتراف" بما سببه الانقسام من معاناة للمجتمع الفلسطيني. ويشكل "الاعتذار" عن هذه الخطيئة، في أقل تقدير، بداية موفقة لمصالحة حقيقية.

المصالحة الموفقة هي التي تضع ضمن أولوياتها جبر الضرر للضحايا المباشرين للانقسام، كالأم التي فقدت ابنها، والشاب الذي أصيب بإعاقة دائمة، والموظف الذي فصل من عمله وتم

تهديده بقوت عياله. المصالحة التي تقتصر على توزيع المناصب في الحكومة الجديدة وتأسيس هيئات ومجالس تستفيد منها القيادة السياسية ليست تلك التي ينشدها الشعب الفلسطيني، فالمصالحة الحقيقية تبدأ بتحقيق الاحتياجات من قاعدة الهرم إلى قمته، وليس العكس.

المصالحة القابلة للحياة هي التي تشمل إصلاحا مؤسساتيا عميقا ينتهي بالمواءمة ما بين المؤسسات الوطنية وخدمتها المشروع الوطني الفلسطيني. خلال السنوات العشر الماضية، أفرز الانقسام هيئات ومؤسسات كثيرة جديدة تمت إقامتها لخدمة هذا الطرف أو ذاك. وتم أيضا تحييد مؤسسات وطنية لم تجد وظيفة لها في خريطة الانقسام. لم تكن أي قيادة سياسية، في أي يوم، أقدر على صون المصالحة الوطنية لشعبٍ ما مثل مؤسساته التي تتمتع بدرجةٍ من الشفافية والمهنية، وهذا ما يمكن له أن يصون المصالحة الفلسطينية مستقبلا.

أخيرا، المصالحة الفلسطينية المنشودة هي التي يشكل فيها اتفاق القاهرة نقطة البداية، وليس النهاية، لمشروع حوار وطني ممثل جميع أطياف الشعب الفلسطيني، تتخلى فيه حركتا فتح وحماس عن احتكار القرار الوطني، وتفسح المجال فيه ليس فقط لأصوات المستقلين والأحزاب السياسية الأخرى، بل لمؤسسات الدولة، تحديدا التشريعية منها، سواء على مستوى السلطة الوطنية ومجلسها التشريعي، أو على مستوى الأحزاب نفسها وهيئاتها التشريعية، بمعنى أن تفعيل المؤتمر العام والمجلس الثوري لحركة فتح وإشراكهم فعلا في القرارات الوطنية، وما يقابل هذه الهيئات عند حركة حماس، هو الضمان الوحيد للصمود أمام الهجمة الإسرائيلية على أي مصالحة وطنية حقيقية قادرة على التقدم بالمشروع الوطني الفلسطيني إلى الأمام، لا أن تبقى مغيبة كما الحال عند معظم الأحزاب السياسية الفلسطينية، إن لم تكن كلها.

وحتى نضع الأمور في نصابها، فإن اتفاق القاهرة، حتى هذه اللحظة، لا يعدو كونه التقاء مصالح، وليس مصالحة بالمعنى الذي ينص عليه التعريف العلمي للمصطلح، ولا بالمعنى الذي يطمح إليه المجتمع الفلسطيني، خصوصاً بعد عشر سنوات من الانقسام الذي طاول مستويات هيكلية عديدة للمؤسسة السياسية الفلسطينية. هذا لا يعيب الاتفاق بالضرورة، لكنه فقط يؤسس لتقييم ما وصلت الأطراف إليه، وإلى أي اتجاه تتجه. لقاء المصالح إذا تمثل بحصول نظام عبد الفتاح السيسي في مصر على دور إقليمي، ومساهمة من "حماس" بتعزيز أمن سيناء. وحصل الرئيس الفلسطيني أبو مازن على نفوذ في غزة، على الرغم من عدم وضوح مستوى النفوذ هذا حتى الآن، ولم يعد يقال عن حكمه "سلطة رام الله". وتخلصت حركة حماس من عبء إدارة غزة التي أصبحت أكثر أمناً لإسرائيل. على هذا التوافق اجتمعت الأطراف، وأنتجت اتفاق القاهرة.

المشكلة في الاتفاقات متعدّدة الأطراف أنها تكون أكثر عرضة للانهيار من غيرها، حيث بإمكان أي من هذه الأطراف أن يفشلها، فاستمرارها مرهونٌ بحسن نيات الجميع، وضمان بقاء مصالحهم محفوظة. كذلك يمكن لهذا النوع من الاتفاقات أن تنهار نتيجة أي متغيرات إقليمية، تفرض التزامات من نوع معين على أحد الأطراف أو جميعها. وعلى الرغم من ذلك، يبقى اتفاق القاهرة خطوة باتجاه المصالحة، يمكن البناء عليها، ولكن ربما تحتاج كثيرا من البناء.

الملاحظة الأولى على هذا الاتفاق بين "فتح" و"حماس" مكانه، حيث نجح في القاهرة وفشل في مخيم الشاطئ في قطاع غزة (اتفاق عام 2014 بين الحركتين) حيث كان يفترض عكس ذلك تماما أو على الأقل هكذا تتحدث أدبيات مشاريع العمل السياسي، سواء كانت المصالحة أم غيرها. فأن يتم التوصل إلى اتفاق بإرادة داخلية تتمثل في توقيعه في مخيم الشاطئ، وما له من رمزية التهجر والاقتلاع الفلسطينية، يحمل من المقومات النظرية تحديدا ملكية الأطراف، وتبنيها الاتفاق، ما يؤهله للصمود، بعكس الاتفاق الذي يتم بقرار إقليمي، وبعاصمة خارجية، وربما بضغوط خارجية لا نعلم سقفها.

المصالحة، وليس التقاء المصالح، ليست التي تتم بقرار سياسي ناتج عن مفاوضات وصفقات بين لاعبين سياسيين، داخليين كانوا أم خارجيين، إنما التي تؤسس لخطاب وطني فلسطيني غير منقسم. لم يغير توقيع الأطراف الاتفاق من تفسيرهم، ولا من خطابهم، ما حدث من انقسام خلال السنوات العشر الماضية، فالانقسام ما زال يعرف على أنه حصل لأن أحد الطرفين "انقلابي" والآخر "مرتهن" لأجندات خارجية. وهذا يعني أن لدينا خطابين متضادين عن مرحلة مهمة (عشر سنوات) مر بها المشروع الوطني الفلسطيني. ما زال الخطاب السياسي الفلسطيني منقسما هنا، وأطراف الاتفاق تسير بخطين متوازيين بشأن تعريف هذه المرحلة.

يتم إنهاء حالة الانقسام بالخطاب الوطني فقط عندما تتحمّل أطراف الانقسام مسؤولياتها التاريخية والوطنية تجاه الشعب الفلسطيني، بمعنى أن المصالحة الوطنية يمكن تحقيقها عندما تعترف "حماس" أمام الشعب بأنها ليست بديلة عن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وتتوقف حركة فتح عن احتكارها القرار الوطني الفلسطيني الذي يحيد الفصائل الأخرى، حركة حماس أو غيرها. فالوصول إلى مصالحةٍ على مستوى الخطاب الوطني يتطلب، أولا، من حركتي فتح وحماس الاعتذار العلني للشعب الفلسطيني عن سنوات الانقسام، وما سببته من آلام وعذاباتٍ، كان المواطن الفلسطيني في غنىً عنها، وهو لديه ما يكفيه من عذابات الاحتلال. أي مصالحة لا تتضمن الاعتذار للشعب الفلسطيني وتوحيد للخطاب الوطني على ما حدث خلال السنوات العشر الماضية لن تعدو كونها صفقة سياسية جاءت نتيجة ظروف سياسية معينة، ستنتهي بتغير هذه الظروف التي يعتقد أنها إقليمية بالدرجة الأولى. ليس الشعب الفلسطيني رهينة، ولا يجب أن يكون كذلك، لقيادته السياسية أو للاعبين الإقليميين الذين يقررون أمس الانقسام ويتفقون اليوم على المصالحة.

تتطلب المساءلة الاعتذار عن سنوات الانقسام، لرد الاعتبار للمواطن الفلسطيني بالدرجة الأولى. والمساءلة هي التي تصون المشروع الوطني الفلسطيني، وتمنع التفريط فيه. المساءلة هنا لا تعني نصب أعواد المشانق في رام الله وغزة، ولكن "الاعتراف" بما سببه الانقسام من معاناة للمجتمع الفلسطيني. ويشكل "الاعتذار" عن هذه الخطيئة، في أقل تقدير، بداية موفقة لمصالحة حقيقية.

المصالحة الموفقة هي التي تضع ضمن أولوياتها جبر الضرر للضحايا المباشرين للانقسام، كالأم التي فقدت ابنها، والشاب الذي أصيب بإعاقة دائمة، والموظف الذي فصل من عمله وتم

المصالحة القابلة للحياة هي التي تشمل إصلاحا مؤسساتيا عميقا ينتهي بالمواءمة ما بين المؤسسات الوطنية وخدمتها المشروع الوطني الفلسطيني. خلال السنوات العشر الماضية، أفرز الانقسام هيئات ومؤسسات كثيرة جديدة تمت إقامتها لخدمة هذا الطرف أو ذاك. وتم أيضا تحييد مؤسسات وطنية لم تجد وظيفة لها في خريطة الانقسام. لم تكن أي قيادة سياسية، في أي يوم، أقدر على صون المصالحة الوطنية لشعبٍ ما مثل مؤسساته التي تتمتع بدرجةٍ من الشفافية والمهنية، وهذا ما يمكن له أن يصون المصالحة الفلسطينية مستقبلا.

أخيرا، المصالحة الفلسطينية المنشودة هي التي يشكل فيها اتفاق القاهرة نقطة البداية، وليس النهاية، لمشروع حوار وطني ممثل جميع أطياف الشعب الفلسطيني، تتخلى فيه حركتا فتح وحماس عن احتكار القرار الوطني، وتفسح المجال فيه ليس فقط لأصوات المستقلين والأحزاب السياسية الأخرى، بل لمؤسسات الدولة، تحديدا التشريعية منها، سواء على مستوى السلطة الوطنية ومجلسها التشريعي، أو على مستوى الأحزاب نفسها وهيئاتها التشريعية، بمعنى أن تفعيل المؤتمر العام والمجلس الثوري لحركة فتح وإشراكهم فعلا في القرارات الوطنية، وما يقابل هذه الهيئات عند حركة حماس، هو الضمان الوحيد للصمود أمام الهجمة الإسرائيلية على أي مصالحة وطنية حقيقية قادرة على التقدم بالمشروع الوطني الفلسطيني إلى الأمام، لا أن تبقى مغيبة كما الحال عند معظم الأحزاب السياسية الفلسطينية، إن لم تكن كلها.

إبراهيم فريحات

أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا وسابقاً في جامعتي جورجتاون وجورج واشنطن ومعهد بروكينجز. من مؤلفاته "وساطة الصراع في العالم العربي (جامعة سيركيوز- الولايات المتحدة 2023) و"إدارة صراع فوضوي" (جامعة أدنبرة في بريطانيا 2020) و"ثورات غير مكتملة" (جامعة ييل في الولايات المتحدة 2016).

إبراهيم فريحات

مقالات أخرى

10 يوليو 2024

05 مايو 2024

12 ابريل 2024