08 نوفمبر 2024

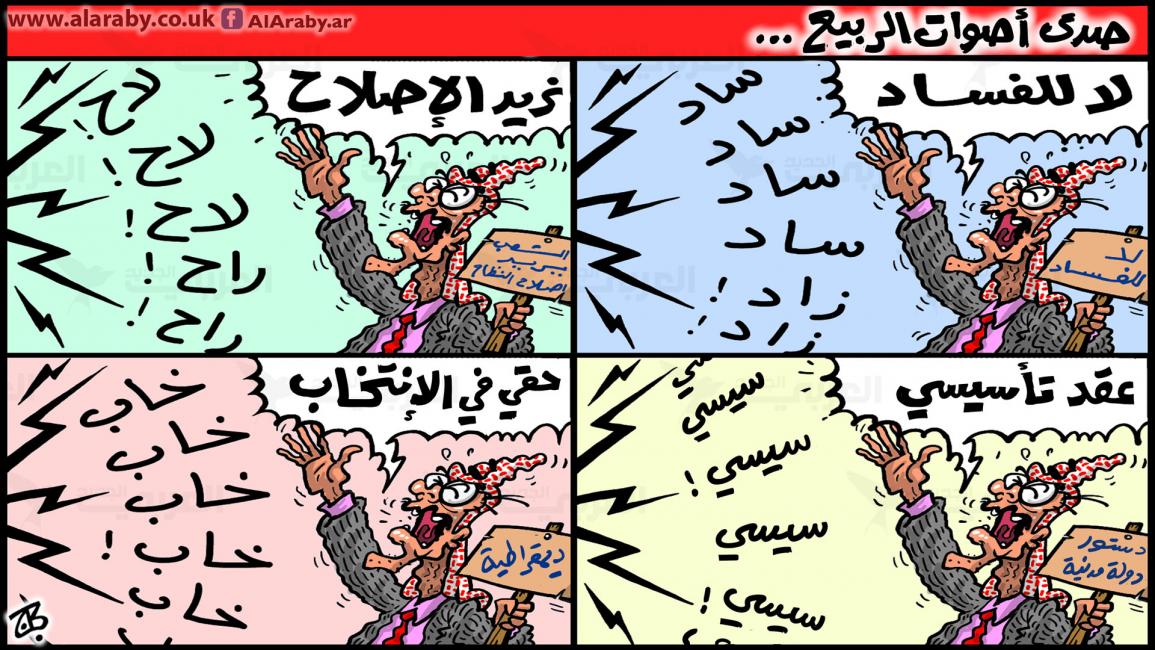

أي أفق للربيع العربي؟

مرّت تسع سنوات على انطلاق الربيع العربي الذي غير المنطقة، وأحدث ارتجاجا غير مسبوق في الجغرافيا العربية، وجدّد الأسئلة بشأن الاجتماع السياسي العربي. وكما فاجأ هذا الحدث النظام الرسمي العربي فاجأ، كذلك، دوائر القرار في العواصم الكبرى، فلم يكن أحد يتوقع أن تصل عدوى المطالبة بالديمقراطية والحرية إلى هذه المنطقة التي بقيت تعتبرها الأدبياتُ المعنيةُ بقضايا الديمقراطية مستعصيةً على التغيير بسبب بنيتها الثقافية والاجتماعية.

وطوال هذه السنوات، تكشفت حقائق كثيرة بشأن معادلة التغيير السياسي، والفاعلين المؤثرين فيها داخليا وخارجيا. وبات واضحا أن إنجاز إصلاحات سياسية واجتماعية واسعة لا يصب في مصلحة السلطوية العربية، والطيف الواسع من النخب المتحالفة معها. وتتسع دائرة هذه الحقائق في ظل الحرص الذي تُبديه القوى الدولية المؤثّرة للتحكّم في سيرورات التغيير السياسي، وتوجيهها بما يحافظ على مصالحها.

تمثل هذه الحقائق، الآن، تحدّيا بالنسبة للجيل الثاني من الثورات العربية التي تجدّدت في السودان والجزائر ولبنان والعراق، فقد لا يعني الكثيرَ اضطرارُ هذا الرئيس أو ذاك للتنحّي نتيجة ضغط الشارع وسحبِ دعم المؤسستين، الأمنية والعسكرية، مثلما أن واقع محاكمة مسؤولين متورّطين في قضايا فساد لا يعدو كونه ذرّا للرماد في العيون. وقد كشفت دروس الجيل الأول من هذه الثورات كيف نجحت الدولة العميقة في التقاط أنفاسها بعد العام 2013، وإعادة تشكيل المشهد السياسي، بعد أن أخفقت القوى الثورية والمدنية في الوصول إلى توافقات كبرى بشأن المرحلة الانتقالية. وكان نجاحها الأكبر في توظيف المآل المأساوي لمعظم هذه الثورات، من خلال رفعها فزّاعة الإرهاب في وجه الحركات الاجتماعية المطالبة بالحرية والكرامة والديمقراطية.

لم يعد الاستبداد التقليدي والعسكرتاري بحاجة للاستمرار في مناوراته التي اضطرّ إليها في 2011، بعد أن منحه محور الثورة المضادّة تغطية سياسية ومالية لإعادة إنتاج هياكله ومؤسساته، خصوصا في ظل براعته في المساومة على دعم الدول الكبرى بانخراطه في مكافحة الإرهاب الدولي العابر للحدود.

ولعل ما يحدث الآن في المنطقة يُظهر أن الحراك الشعبي بات أكثر وعيا بالتركيبة المعقدة لمعادلة التغيير السياسي. ويقدّم لنا الحراكان، اللبناني والعراقي، نموذجا لهذا الوعي، حيث يرفض المحتجون، في البلدين، أن تقفز النخبُ الطائفية الحاكمة، والقوى الإقليمية والدولية، على مطالبهم المشروعة، وتُعوّمها في حروب بالوكالة.

هناك قناعة تترسّخ في المنطقة، يوما بعد يوم، بأن الاستبدادَ، والفسادَ، والتفاوتَ الاجتماعيَّ، ومصادرةَ الحقوق والحريات، وارتفاعَ نسب البطالة والفقر، وتعطّلَ التنمية ليست إلا عناوينَ بارزةً لإفلاس السلطوية العربية التي توشك موارد مشروعيتها أن تنفد بالكامل.

ليست هذه السلطوية مجرّد أنظمةٍ مستبدّة نجحت في تأطير علاقة الدولة بالمجتمع على نحوٍ يضمن لها البقاء في السلطة، بقدر ما هي نسقٌ ثقافيٌّ متجذّر يطبع أنماط التفكير والوعي والسلوك، لا سيما أمام محدودية تأثير موارد التحديث في الحياة العامة. وهو ذاته النسق الذي تمتح منه النخب الحزبية التقليدية التي وصلت إلى الباب المسدود، ولم يعد أمامها غير الاصطفاف، المعلن، إلى جانب السلطة. وقد عرّت الثورات الجديدة، في الجزائر ولبنان والعراق، هذه النخبَ، وكشفت كيف تتحكّم ولاءاتها المذهبية والطائفية والحزبية في مواقفها.

لا يلوح في الأفق ما يدلّ على أن الأسباب التي كانت وراء اندلاع الثورات العربية مطلع 2011 لم تعد موجودة، فالأوضاع المعيشية والاجتماعية تزداد تردّيـا، والطبقة الوسطى التي يُفترض أنها محور التحديث تتعرّض لتفقير ممنهج لضرب فاعليتها السياسية. وتجتهد السلطوية العربية في ابتكار أساليب جديدة لترويض النزوع الشعبي المتصاعد نحو الاحتجاج السلمي، وإبقاءِ الفضاء العمومي تحت هيمنتها أمام تزايد الطلب على قيم الحرية والديمقراطية والمواطنة، فمثلما تحاول الثورات الجديدة الاستفادة من أخطاء ثورات 2011، لا تفتأ هذه السلطوية تُنوّع خياراتها في التعاطي مع هذا النزوع، ومحاولة حصر امتداداته داخل المجتمع.

قد يفتح ذلك كله أفقا آخر للربيع العربي خلال السنوات المقبلة، بحيث تتجدّد معه إمكانات التغيير على أكثر من صعيد.

تمثل هذه الحقائق، الآن، تحدّيا بالنسبة للجيل الثاني من الثورات العربية التي تجدّدت في السودان والجزائر ولبنان والعراق، فقد لا يعني الكثيرَ اضطرارُ هذا الرئيس أو ذاك للتنحّي نتيجة ضغط الشارع وسحبِ دعم المؤسستين، الأمنية والعسكرية، مثلما أن واقع محاكمة مسؤولين متورّطين في قضايا فساد لا يعدو كونه ذرّا للرماد في العيون. وقد كشفت دروس الجيل الأول من هذه الثورات كيف نجحت الدولة العميقة في التقاط أنفاسها بعد العام 2013، وإعادة تشكيل المشهد السياسي، بعد أن أخفقت القوى الثورية والمدنية في الوصول إلى توافقات كبرى بشأن المرحلة الانتقالية. وكان نجاحها الأكبر في توظيف المآل المأساوي لمعظم هذه الثورات، من خلال رفعها فزّاعة الإرهاب في وجه الحركات الاجتماعية المطالبة بالحرية والكرامة والديمقراطية.

لم يعد الاستبداد التقليدي والعسكرتاري بحاجة للاستمرار في مناوراته التي اضطرّ إليها في 2011، بعد أن منحه محور الثورة المضادّة تغطية سياسية ومالية لإعادة إنتاج هياكله ومؤسساته، خصوصا في ظل براعته في المساومة على دعم الدول الكبرى بانخراطه في مكافحة الإرهاب الدولي العابر للحدود.

ولعل ما يحدث الآن في المنطقة يُظهر أن الحراك الشعبي بات أكثر وعيا بالتركيبة المعقدة لمعادلة التغيير السياسي. ويقدّم لنا الحراكان، اللبناني والعراقي، نموذجا لهذا الوعي، حيث يرفض المحتجون، في البلدين، أن تقفز النخبُ الطائفية الحاكمة، والقوى الإقليمية والدولية، على مطالبهم المشروعة، وتُعوّمها في حروب بالوكالة.

هناك قناعة تترسّخ في المنطقة، يوما بعد يوم، بأن الاستبدادَ، والفسادَ، والتفاوتَ الاجتماعيَّ، ومصادرةَ الحقوق والحريات، وارتفاعَ نسب البطالة والفقر، وتعطّلَ التنمية ليست إلا عناوينَ بارزةً لإفلاس السلطوية العربية التي توشك موارد مشروعيتها أن تنفد بالكامل.

ليست هذه السلطوية مجرّد أنظمةٍ مستبدّة نجحت في تأطير علاقة الدولة بالمجتمع على نحوٍ يضمن لها البقاء في السلطة، بقدر ما هي نسقٌ ثقافيٌّ متجذّر يطبع أنماط التفكير والوعي والسلوك، لا سيما أمام محدودية تأثير موارد التحديث في الحياة العامة. وهو ذاته النسق الذي تمتح منه النخب الحزبية التقليدية التي وصلت إلى الباب المسدود، ولم يعد أمامها غير الاصطفاف، المعلن، إلى جانب السلطة. وقد عرّت الثورات الجديدة، في الجزائر ولبنان والعراق، هذه النخبَ، وكشفت كيف تتحكّم ولاءاتها المذهبية والطائفية والحزبية في مواقفها.

لا يلوح في الأفق ما يدلّ على أن الأسباب التي كانت وراء اندلاع الثورات العربية مطلع 2011 لم تعد موجودة، فالأوضاع المعيشية والاجتماعية تزداد تردّيـا، والطبقة الوسطى التي يُفترض أنها محور التحديث تتعرّض لتفقير ممنهج لضرب فاعليتها السياسية. وتجتهد السلطوية العربية في ابتكار أساليب جديدة لترويض النزوع الشعبي المتصاعد نحو الاحتجاج السلمي، وإبقاءِ الفضاء العمومي تحت هيمنتها أمام تزايد الطلب على قيم الحرية والديمقراطية والمواطنة، فمثلما تحاول الثورات الجديدة الاستفادة من أخطاء ثورات 2011، لا تفتأ هذه السلطوية تُنوّع خياراتها في التعاطي مع هذا النزوع، ومحاولة حصر امتداداته داخل المجتمع.

قد يفتح ذلك كله أفقا آخر للربيع العربي خلال السنوات المقبلة، بحيث تتجدّد معه إمكانات التغيير على أكثر من صعيد.