09 نوفمبر 2024

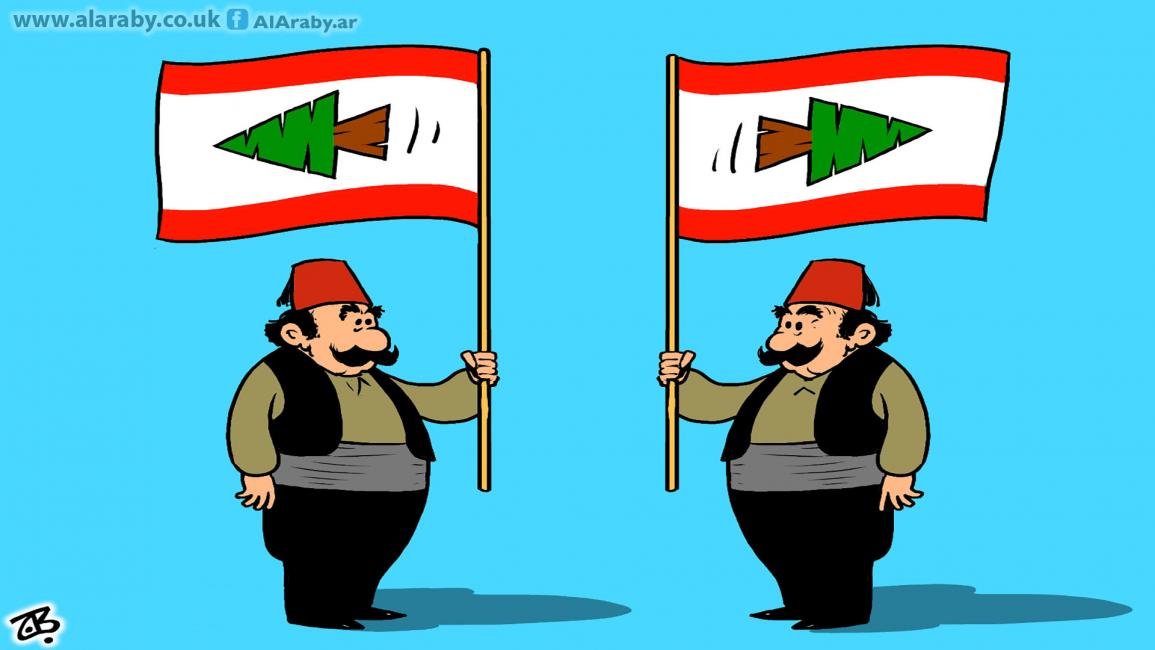

الجميع يريد الفوز في لبنان

لم يتفق اللبنانيون على قانون انتخابي جديد، ليس بعد. الجميع يريد الفوز، من دون معاناةٍ تعرّضه لهزيمةٍ ما. ليس الأمر ديمقراطياً، بل أشبه بديكتاتورية مغلّفة بقالب ديمقراطي. لا جديد تحت الشمس، ذلك لأن معظم القوانين الانتخابية، منذ عهد ما بعد استقلال البلاد عام 1943، وُضعت لصالح فئةٍ أو فئاتٍ في السلطة، لا لصالح الشأن العام. كما عزّز (الاحتلال؟) السوري لبنان، بين عامي 1976 و2005، مفهوم إخضاع القانون الانتخابي لرغبات قوى محدّدة، بعنوان طائفي ـ سياسي ـ مناطقي.

لا أحد اليوم يريد قانوناً انتخابياً يُمكن أن يخرجه من دائرة الضوء. في السياسة، لا يُعتبر مثل هذا التفكير خطأ، بل يُفترض أن يحفّز أي فريق سياسي على توسيع مروحة تعاطيه مع القواعد الشعبية، لكسب ما يُمكن خسارته "حتماً" وفق قانون انتخابي محدّد. الحديث هنا عن قانون انتخابي على أساس "النسبية". في المبدأ، مثل هذا القانون مفيد لتمثيل كل فئات المجتمع اللبناني، ووضع حدّ لهيمنة أطراف سياسية باسم "الطائفية". وقد تكون النسبية الشاملة، في بلدٍ مثل لبنان، حلاً مريحاً لأبنائه، لا بل ضرورة للخروج من نطاق التفكير الضيّق والمنغلق. الأمر متعلق باختيار 128 نائباً يمثلون الأمة، داخل المنطقة الانتخابية الاعتيادية للناخب وخارجها، ولكل صوتٍ أهميته الانتخابية. ما يفسح المجال أمام تطور انتخابي متلاحق، يؤدي إلى تأمين حياة تمثيلية صحيحة مستقبلاً لجميع الفئات السياسية.

لكن القانون، بحدّ ذاته، معرّض لتأويلاتٍ كثيرة، في ظلّ أسئلة مشروعة، مثل: كيف يمكن إجراء انتخابات على أساسه، طالما أن هناك ملفات خلافية، تبدأ من سلاح حزب الله، وتمرّ على "حقوق" المسيحيين و"الهواجس" الدرزية و"الارتباك" السني، ومن دون تخصيص مقاعد علمانية تسمح لأطرافٍ عدة في لبنان بالترشح لمقاعد خارج القيد الطائفي؟ كيف يمكن تمرير مثل هذا القانون من دون استيلاد هاجس آخر، تحت شعار "اختيار مجموعات ديمغرافية كبيرة نواباً من طائفة أخرى، لا يرضى عنهم أبناؤها؟".

الأكثر من ذلك كله، ما الذي يضمن ألا يمهّد القانون النسبي الشامل لهيمنة فكرية ـ سياسية، طائفية، تلغي ما تبقى من تعددية لبنان وتنوّعه، عكس الغاية المتوخاة منه وفقاً للتسريبات؟ بالتالي، بدلاً من تحويل البلاد إلى فسحةٍ فعلية للحرية، تمسي سجناً جديداً يهدّد نزلاءه بالإعدام المعنوي.

صحيح أن القانون النسبي عادل، لكنه يحتاج إلى ضماناتٍ، تبدأ من عدم فرض وصاية أي فريق سياسي على آخر، لا عقائدياً ولا دينياً، لا في طريقة العيش اليومية، ولا في محاربة الحرية الشخصية لكل فرد باسم "الدين" أو "الأخلاق". ومن تلك الضمانات السماح بمشاركة المغتربين في صياغة القرار السياسي اللبناني بنسبة معيّنة، توائم بين حقهم في المشاركة من جهة وحق الأولوية للمقيمين في صناعة القرار السياسي، على اعتبار أنهم يسكنون فيه، من جهة أخرى. ويتمّ ذلك عبر تخصيص مقاعد نيابية اغترابية. يُمكن للقانون النسبي أن يخرج من سياق اللوائح المقفلة، فلا يمكنك فرض لائحة نيابية معيّنة على الناخبين، والقول لهم إما أن ينتخبوها بالكامل أو لا، من دون منحهم حق اختيار أسماء أخرى. الحرية لا تتجزأ، بل تتطور. هذا ما هو عليه القانون النسبي.

الأسوأ أن البديل عن أي قانون عتيد هو قانون 1960 الحالي، والذي همّش، مثل قانوني 2000 و2005، تمثيل فئات واسعة في لبنان. كما أن البحث عن تفاصيل القانون الذي يزاوج بين النسبية والأكثرية، أو ما يُسمّى "المختلط"، لا ينطلق من نية سليمة تمثيلياً، على الرغم من أنه قانون مشروع، بقدر ما أنه ينطلق من واقع "ضمان" بقاء قوى سياسية في السلطة، رغماً عن إرادة الناخبين. ما يعني استمرار تقاسم الحصص في السلطة، وفقاً لأهواء من خرج من الحرب إلى السلم بذهنية رجال العصابات.

لا أحد اليوم يريد قانوناً انتخابياً يُمكن أن يخرجه من دائرة الضوء. في السياسة، لا يُعتبر مثل هذا التفكير خطأ، بل يُفترض أن يحفّز أي فريق سياسي على توسيع مروحة تعاطيه مع القواعد الشعبية، لكسب ما يُمكن خسارته "حتماً" وفق قانون انتخابي محدّد. الحديث هنا عن قانون انتخابي على أساس "النسبية". في المبدأ، مثل هذا القانون مفيد لتمثيل كل فئات المجتمع اللبناني، ووضع حدّ لهيمنة أطراف سياسية باسم "الطائفية". وقد تكون النسبية الشاملة، في بلدٍ مثل لبنان، حلاً مريحاً لأبنائه، لا بل ضرورة للخروج من نطاق التفكير الضيّق والمنغلق. الأمر متعلق باختيار 128 نائباً يمثلون الأمة، داخل المنطقة الانتخابية الاعتيادية للناخب وخارجها، ولكل صوتٍ أهميته الانتخابية. ما يفسح المجال أمام تطور انتخابي متلاحق، يؤدي إلى تأمين حياة تمثيلية صحيحة مستقبلاً لجميع الفئات السياسية.

لكن القانون، بحدّ ذاته، معرّض لتأويلاتٍ كثيرة، في ظلّ أسئلة مشروعة، مثل: كيف يمكن إجراء انتخابات على أساسه، طالما أن هناك ملفات خلافية، تبدأ من سلاح حزب الله، وتمرّ على "حقوق" المسيحيين و"الهواجس" الدرزية و"الارتباك" السني، ومن دون تخصيص مقاعد علمانية تسمح لأطرافٍ عدة في لبنان بالترشح لمقاعد خارج القيد الطائفي؟ كيف يمكن تمرير مثل هذا القانون من دون استيلاد هاجس آخر، تحت شعار "اختيار مجموعات ديمغرافية كبيرة نواباً من طائفة أخرى، لا يرضى عنهم أبناؤها؟".

الأكثر من ذلك كله، ما الذي يضمن ألا يمهّد القانون النسبي الشامل لهيمنة فكرية ـ سياسية، طائفية، تلغي ما تبقى من تعددية لبنان وتنوّعه، عكس الغاية المتوخاة منه وفقاً للتسريبات؟ بالتالي، بدلاً من تحويل البلاد إلى فسحةٍ فعلية للحرية، تمسي سجناً جديداً يهدّد نزلاءه بالإعدام المعنوي.

صحيح أن القانون النسبي عادل، لكنه يحتاج إلى ضماناتٍ، تبدأ من عدم فرض وصاية أي فريق سياسي على آخر، لا عقائدياً ولا دينياً، لا في طريقة العيش اليومية، ولا في محاربة الحرية الشخصية لكل فرد باسم "الدين" أو "الأخلاق". ومن تلك الضمانات السماح بمشاركة المغتربين في صياغة القرار السياسي اللبناني بنسبة معيّنة، توائم بين حقهم في المشاركة من جهة وحق الأولوية للمقيمين في صناعة القرار السياسي، على اعتبار أنهم يسكنون فيه، من جهة أخرى. ويتمّ ذلك عبر تخصيص مقاعد نيابية اغترابية. يُمكن للقانون النسبي أن يخرج من سياق اللوائح المقفلة، فلا يمكنك فرض لائحة نيابية معيّنة على الناخبين، والقول لهم إما أن ينتخبوها بالكامل أو لا، من دون منحهم حق اختيار أسماء أخرى. الحرية لا تتجزأ، بل تتطور. هذا ما هو عليه القانون النسبي.

الأسوأ أن البديل عن أي قانون عتيد هو قانون 1960 الحالي، والذي همّش، مثل قانوني 2000 و2005، تمثيل فئات واسعة في لبنان. كما أن البحث عن تفاصيل القانون الذي يزاوج بين النسبية والأكثرية، أو ما يُسمّى "المختلط"، لا ينطلق من نية سليمة تمثيلياً، على الرغم من أنه قانون مشروع، بقدر ما أنه ينطلق من واقع "ضمان" بقاء قوى سياسية في السلطة، رغماً عن إرادة الناخبين. ما يعني استمرار تقاسم الحصص في السلطة، وفقاً لأهواء من خرج من الحرب إلى السلم بذهنية رجال العصابات.