سمفونيات صلاح بنجكان، زيت على قماش(العربي الجديد)

ينظر العرب إلى العالم فيرونه غارقاً في الدخان. حاجز، لا هيئة له ولا شكل، يعيقهم عن الرؤية. يأتي "الآخر" مادّاً يده للمصافحة، فيحسبونه يحمل مسدساً. يرفع نظره بمودة وسلام إليهم، فتنتابهم الهواجس بأنه مخاتلٌ يتآمر عليهم. هذه النظرة العدائية إلى "الآخر" سمّمت العقل العربي وجعلته مشلولاً، من ذوي الاحتياجات الخاصة، فأدّى ذلك إلى الحيلولة دون انخراطه في السياق الدولي للمنافسة في مجال البحث العلمي، والمشاركة في المشهد المتميّز بالحيوية للثقافة العصرية، والمساهمة بقسط وافر في الاختراع والاكتشاف والإنتاج المفيد لعموم البشرية.

تتشكّل في الدول المتقدّمة ثقافة تتناسب مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وهذا ما فشلت فيه دول الاتحاد السوفييتي والكتلة الشرقية الاشتراكية، فحكمت على منظومتها بالانهيار والتلاشي لتقادم ثقافتها، وعدم مواكبتها للثقافة الأعلى تطوراً. في لحظة تاريخية معيّنة انقشع الدخان عن عيون الناس، وتمكّنوا من الرؤية بصورة صحيحة.

شعوب آسيا الشرقية بعيونهم الضيقة، تعلّموا الدرس مبكراً، وقرروا الانضمام إلى الموكب العظيم للثقافة الجديدة، فهم اليوم يساهمون في إنتاج الأدب والسينما والفنون جنباً إلى جنب مع إنتاجهم للسيارات والشاشات المسطحة والبرمجيات. هؤلاء القوم يعلمون أن النجاح في صناعة صاروخ لغزو الفضاء لا يأتي بالاعتماد على الوقود وحده، ولكنه يحتاج إلى مجتمع مثقف يُقدّر

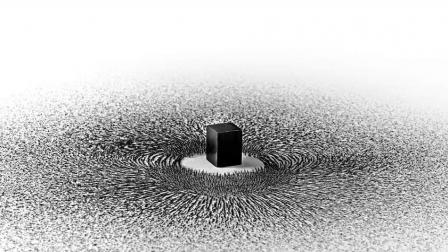

يقبع العرب حالياً خارج السياق العالمي للثقافة. الدخان يُعمي أبصارهم فلا يتمكنون من رؤية أبسط الحقائق! ما هذا الدخان؟ ما لونه؟ ما شكله؟ وهل له رائحة؟

هذا الدخان ليس خارج العين بل داخلها، والنار التي تبعثه، ليست في مكان ما هنا أو هناك، بل هي قارّة في الوعي الجمعي للأمة برجالها ونسائها وشيوخها وأطفالها.

يُجيد الإنسان العربي رفع الشعارات، ولكنه لا يجيد إعمال عقله طلباً للاختراعات. إنه يستعمل التكنولوجيا المتطورة، لكنه لا يشعر بالخزي من ثقافته المتأخرة. يزعم أنه وقومه سادة العالم، وله الحق في قول ذلك، لأن العالم بمختلف شعوبه يُقدّم له كل احتياجاته كطفل غير قادر على إعالة نفسه ويحظى بالرعاية والتغذية الجيدة من دون تكاليف يقوم بها في خدمة الجماعة البشرية الكبيرة.

يستفيد الإنسان العربي من اختراع الكهرباء منذ ولادته وحتى آخر يوم في حياته، ورغم هذه الهبة التي لا تقدّر بثمن، فإنه يمقت الحضارة التي قدّمت له "الكهرباء" ويتمنى زوالها! إنه الدخان الذي يمنع الإنسان العربي من الاعتراف بالفضل لـ"الآخر" الذي منحه منجزات عصر العلم من دون تمييز من أي نوع.

تداولت وسائل الإعلام أن أحدهم اخترع جهازاً يعد عدد الركعات في الصلاة، وأُعطيت له براءة اختراع، فهل وصل الكسل بالإنسان العربي إلى درجة العجز عن العد؟ ما الفرق بينه وبين العصفور إذا كان عاجزاً عن العد إلى الرقم أربعة؟ ثم ما فائدة هذا الاختراع العجيب لمعتنقي الديانات الأخرى؟ من حسن الحظ أن شركة مايكروسوفت الأميركية لا تفكّر بالطريقة نفسها، وإلا لوجدنا صعوبة في تشغيل برامج الويندوز العجيبة أيضاً!

الإنسان العربي يستعمل أحدث الهواتف المحمولة في العالم، ومع ذلك هو لا يدرك مدى عبقريتها حقاً، يكتفي بالاستعمال، من دون محاولة فهم قيمة عشرة آلاف سنة من الحضارة البشرية التراكمية التي أوصلت ذلك الجهاز إلى يده.

الإنسان العربي ليس لديه الفضول العلمي لمعرفة كيف صُنع ذلك الهاتف المحمول، وأية عقول عظيمة أنتجته وجعلته متاحاً للبشرية كلها على قدم المساواة، وإنما يهمه فقط بطاقة السعر والتحاذق على البائع. الدخان يحجب عنه الرؤية إلى ما هو أبعد من بطاقة السعر.

الإنسان العربي يشاهد التلفزيون عدة ساعات يومياً، ولكن التلفزيون ذاته، هذا الاختراع الذي دخل كل بيت عربي، لا يحرك ساكناً في ضميره لشكر الحضارة التي أنتجته له. هناك دخان تحت جفنيه يُعميه عن رؤية الجهاز الماثل أمامه الذي صار كفرد من أفراد الأسرة.

عدد لا يحصى من العرب يستعملون الحواسيب الإلكترونية، يدخلون شبكة الإنترنت، ويبحرون في العالم الافتراضي، ولهم أصدقاء في موقع الفيسبوك، ويستفيدون منذ نعومة أظفارهم من شتى أنواع الاختراعات الحديثة ملايين المرات طيلة أعمارهم، ومع ذلك نجد أن النزعة الأنانية

واحد يده في فم أخيه الإنسان، يُطعمه ليسد جوعه، ويُداويه ليشفيه من الأمراض، فيكون جزاؤه كراهية لا حدود لها قد تصل إلى القتل. ما أبعد هذا عن الأخلاق السويّة.

توقير المعلّم أمر بديهي، وعلى الإنسان العربي أن يقبل بدور التلميذ، لعلّ وعسى يتلاشى الدخان من رأسه ويرى العالم بوضوح.

ليس المطلوب أن نسبّح ليل نهار بحمد الحضارة الغربية، وإنما المقصود أن نكون منصفين، وأن ننظر إلى الواقع من حولنا بوضوح: إلى بيوتنا، إلى حجراتنا، إلى الطعام على مائدتنا، وإلى ثيابنا وأزيائنا، وإلى ما نحمله وما نملكه من أغراض مفيدة في حياتنا اليومية.

إقرأ أيضا: عسكر ومثقف أعزل ووحيد