السوريون والتمييز بين الأمن والأمان

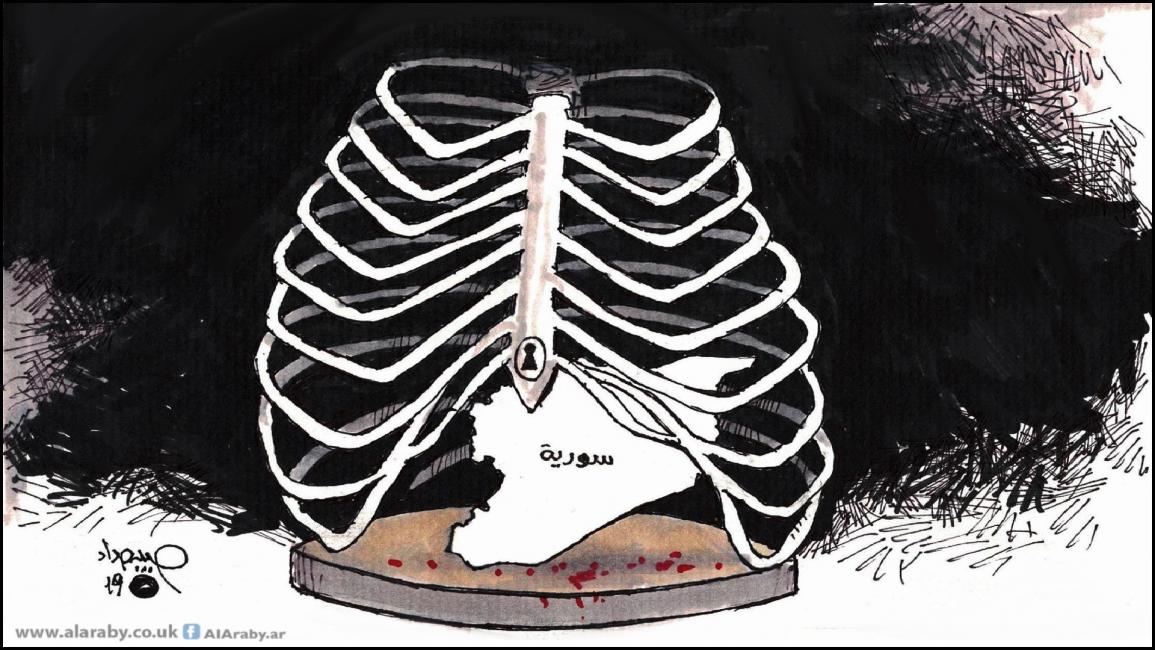

مع تقدّم الأزمة السورية، وتفاقم أوضاع الناس المعيشية، وازدياد الشعور بانسداد الأفق في وجوه السوريين، خصوصا بعدما أنهكت البلاد والعباد من الحرب ونتائجها، والحصار الممارس على الشعب الذي توّجه قانون قيصر، تحت عنوان عريض يدّعي الضغط على النظام لتغيير سلوكه، ومن أجل دفعه إلى العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن 2254، ثم أخيرًا وليس آخرًا على ما يبدو وباء كورونا الذي يتغوّل بطريقة متسارعة في حياة السوريين، كما فعل في حياة باقي البشر في مشارق الأرض ومغاربها، يزداد الشعور بالإحباط والخوف من الغد، ومن الحاضر أيضًا الذي يعاني فيه الناس من الفوضى، وتفشّي الجريمة بكل أصنافها، من قتل وسرقة واغتصاب جنسي وفقر وجوع وقهر. وترتفع وتيرة الأصوات، بنبرتها الحارقة المتحسرة على الماضي القريب، باعتباره كان أكثر أمانًا بالنسبة إليهم، ويزداد عدد من يقولون أو يردّدون عبارة الشاعر السوري، منذر مصري، التي ألّبت ضدّه شريحة كبيرة من المحسوبين على جمهور المعارضة، "ليتها لم تكن"، حتى لو كان المعنى المستبطن لهذه العبارة يختلف عمّا رمى إليه منذر مصري.

شريحة كبيرة وتزداد كبرًا اليوم تقول، عندما يحصل نقاش أو سجال أو حتى تراشق كلامي عن الوضع في البلاد: "كنا عايشين بأمان". وهذا التعبير عن الحياة، المشتهاة أو المأسوف عليها، يحمل مغالطة والتباسا كثيريْن في المعنى، فالأمان غير الأمن، وتحقيق الأمن في المجتمع لا يعني بالضرورة توفير الأمان الذي يعني الطمأنينة والسكينة والحياة اللائقة والشروط الإنسانية التي توفّر للفرد إمكانية إنجاز حياته وصناعة حاضره وصياغة أحلامه عن مستقبله، بعد القضاء على تهديد سابق، فكلمة أمن كمفردة لغوية تفرّع منها من تسمياتٍ لها مدلولات متنوعة، أو تختص بمجالات مختلفة في حياة المجتمعات والشعوب، فهو أكثر من أن تشمله مقالة محدودة. ولكن يمكن الإشارة إلى ما يختص بالأمن، كأجهزة حكومية لها وظائف تختص بالحفاظ على الاستقرار وحماية المجال العام وحياة المواطنين، وكل ما هو مشترك بينهم. أبسط شكلين لهذه الأجهزة الشرطة والجيش، فالشرطة مخوّلة بالحفاظ على الأمن الداخلي، والحفاظ على سيادة القانون. أمّا الأمن الخارجي فوظيفته حماية البلاد من التهديدات الخارجية والدفاع عن سيادتها في وجه أي اعتداء خارجي.

تعدّد الأجهزة والمؤسسات الأمنية على علاقة بطبيعة النظام في أي بلد، والسياسة التي تدار بها البلاد

تعدّد الأجهزة والمؤسسات الأمنية على علاقة بطبيعة النظام في أي بلد، والسياسة التي تدار بها البلاد وما يمنح الدستور من صلاحياتٍ لكل جهة، ففي ألمانيا مثلاً، أقامت الحكومة بعد سقوط النازية جهازًا للمخابرات وآخر للشرطة الجنائية إلى جانب الشرطة النظامية، تعمل هذه الأجهزة من خلال وزارة الداخلية والمستشارية، ويضمن الدستور عدم انتهاكها حقوق المواطنين، تجاوزًا لما كان سائدًا في عهد النازية، وانسجامًا مع الهدف الذي تسعى الحكومات إلى تحقيقه، وهو تجاوز أخطاء الماضي الكارثية، حيث مُنح جهاز الشرطة السرية (الغاستابو) صلاحيات واسعة، فكانت لها سطوة أكثر من الدولة نفسها، وكان كل الشعب تحت رحمة ممارساتها وقراراتها الظالمة. لذلك عندما باشر الألمان ببناء دولتهم، بعد الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية، والويلات التي جرّها العهد النازي على الشعب والبلاد، أسّسوا لجهاز أمني يقيّده الدستور وتُحدّد صلاحياته بقوانين تمنعه من أن يتحوّل إلى دولةٍ عميقةٍ، تسلّط سيوفها على رقاب المواطنين. ومن الملاحظ أن كل الهيئات الاستخباراتية أو المنوط بها المسؤوليات الأمنية تتعاون مع بعضها بعضا، ومع هيئة حماية الدستور لغرض جمع المعلومات عمّا يهدد أمن الدولة، وعمّا يهدد النظام الديموقراطي الذي دفع الشعب ثمنه باهظًا، حتى رست حالة الاستقرار في المجتمع، وتم الحفاظ على دولة قوية ومتطورة، فالنظام الديموقراطي كنهج هو الهدف، وليس النظام الحاكم.

للحياة الآمنة أوصاف تميّزها وأسس وقواعد تحققها، كلها على علاقةٍ بالكرامة الإنسانية

في البلدان التي تحكمها أنظمة شمولية بقبضةٍ من حديد، تكاد أجهزة الأمن والاستخبارات لا تعدّ لكثرتها. ومن هنا يمكن العودة إلى مفهوم كلمة أمن بعد انفلاتها من المعاجم، لتواكب حالة المجتمعات والشعوب والأنظمة، وتتلون بطيف واسع، بحسب اختصاص تلك الأجهزة، فهناك الأمن القومي وأمن الدولة والأمن الداخلي والأمن الخارجي والأمن العسكري والأمن السياسي والأمن الجنائي، ومهمة أجهزة استخباراتية عديدة جمع المعلومات وممارسة القمع والتدخل في الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية والتعليمية والإدارية، وفي عمل كل مؤسسات الدولة ووزاراتها بطريقة تعسفية في كثير من ممارساتها، من أجل تحقيق أمن النظام الحاكم وترسيخه، وهذا يمنح المجتمع نوعًا من الاستقرار، لكنه ليس الاستقرار الآمن الذي يوفر الأمان والسكينة والطمأنينة للمواطنين، إنما استقرار كاذب، فيكفي أن يعيش الأفراد تحت سطوة الخوف الدائم، حتى تكون حياتهم غير آمنة وغير منتجة، من يتأسف على ما كان قبل مارس/آذار 2011، يمكن أن يكون أسفه وندبه مبرّرين أمام الجحيم الذي يعيشه، لكن هذا لا يعني أن وجود المبرّرات يمنح الحالة قيمتها السوية، أو أنها صحيحة، فأي نظام يدير المجتمع بالقوة لا بدّ له من زرع الخوف والرهبة في النفوس، وتمكين مشاعر المراقبة والتربّص والمحاسبة من نفوس البشر. وفي المقابل، فإن الوصول إلى هذه الغاية لا بدّ له من أجهزة أمنية تزجّ الناس في قفص كبير، ليدخلوا في حالةٍ من الاستنقاع، يشعرون معها أن حياتهم مستقرة، وأمنهم متوفر ومحروس، بينما هو في الواقع أمن النظام الذي يفرض حراسته بهذا الشكل.

في البلدان التي تحكمها أنظمة شمولية بقبضةٍ من حديد، تكاد أجهزة الأمن والاستخبارات لا تعدّ لكثرتها.

كيف يكون الإنسان آمنًا عندما تكون حياته مهدّدة؟ وعندما يكون سقف طموحه منخفضًا على الرغم من كونه إنسانًا، ولا سقف لإبداعاته؟ كيف يكون آمنًا وأطفاله لا يحظون بتعليم كما يجب ولا رعاية صحية ولا حماية لحقوقهم؟ وكيف يكون آمنًا وهو يحسب حساب الكلمة التي ينطقها أو حتى الفكرة التي تدور في رأسه، فيخرسها لأن ثمنها باهظ لو أفلتت منه؟ كيف يكون آمنًا من الجريمة، والجرائم الكبرى ترتكب بحقه وحق غيره في ظل الفساد والمحسوبيات، فلا ضامن لحقه في موارد بلاده، ولا حقه في تقرير مصيره وتحقيق إرادته في دولةٍ عقد معها عقدًا، فمنحته جنسيتها ووعدَ ضمان حقوقه والحفاظ عليها بموجب الدستور، فلا تمييز بينه وبين غيره، والفرص متكافئة أمام الجميع، والجميع متساوون أمام القانون، بينما الواقع كان على النقيض؟

ينعكس الشعور بالأمان على سحن الناس ووجوههم. حين تمشي في شوارع المدن الآمنة ترى الوجوه مرتاحة، مستبشرة، همومها خاصة جدًّا، فهم يعملون وفرص العمل متاحة أمام الجميع، لا يعانون من مشكلات حياتية، قادرون على توفير الغذاء والمسكن لأسرهم، لديهم أماكن ترفيه واستجمام لائقة بإنسانيتهم، ومن يتعرّض إلى التمييز أو تضييق حريته أو انتهاك حقوقه، فإن القانون حاضر للدفاع عنه، كل فرد يشعر بالانتماء وبمسؤوليته في الإدلاء بصوته لانتخاب من يمثله، ويساهم في صنع سياسات البلد، وعندما يقصر فإنه يحاسبه.

خوف من المستقبل يعتري السوريون، بعدما لم يقدّم أحد من الأطراف المتصارعة على السلطة ما يمنح الأمل بخلاص من الجحيم

للحياة الآمنة أوصاف تميّزها وأسس وقواعد تحققها، كلها على علاقةٍ بالكرامة الإنسانية، فهي الشرط الرئيسي لإنسانية المواطن، وكل انتقاصٍ في حقوقه فيه انتهاك لكرامته، وكل انتهاكٍ للكرامة يجرّ خلفه غياب السكينة والطمأنينة والأمان. لكن ما زاد في غياب الأمان في سورية ليس الواقع المرير المدمر الذي وصلت إليه البلاد فقط، بل انغلاق الأفق واليأس من إمكانية الوصول إلى وضعٍ أسلم بعد كل الفواتير التي دفعت، إذ لم يكن أداء الأطراف التي سميت المعارضة السياسية، أو التي صادرت حراك الشعب وطموحه وأحلامه، على مستوى يمنح الطمأنينة والثقة بالغد، فكان أن فُقد الأمن والأمان معًا لدى الشعب، زاد في ذلك الشعور بالفقدان الخوف من المستقبل بعدما لم يقدّم أحد من الأطراف المتصارعة على السلطة ما يمنح الأمل بخلاص من الجحيم. وعلى الرغم من الجحيم، من الضروري أن يعرف الناس الفرق بين الأمن والأمان، وبين الاستقرار والاستنقاع، علّ هذا يعينهم في فهم الواقع خطوة أولى.