08 نوفمبر 2024

تونس .. هذه الفجوةُ المُقلقة

هل نجحت تونس في امتحان التحول الديمقراطي بعد تسعة أعوام على إطاحة ثورة الياسمين نظام زين العابدين بن علي؟ سؤال قد يبدو متجاوَزا في ظل ما تراكم من مكاسب ديمقراطية كثيرة في هذا البلد العربي، خصوصا في ظل محيطٍ إقليميٍّ، لا يساعد بتاتا على بناء الديمقراطية، فما بالك بترسيخها.

بيد أن زائر تونس، وإنْ وقف على مؤشّراتٍ كثيرة تدلّ على نقلةٍ نوعيةٍ في السياسة العربية تتبدّى، بالأساس، في اتساع هامش الحريات السياسية، إلا أنه يُلاحظ نقمةً متصاعدةً يُبديها المواطن العادي إزاء الطبقة السياسية، بحيث يرى أنها لم تُبدِ اكتراثاً جدّياً بما يعانيه من مشكلاتٍ معيشيةٍ واقتصاديةٍ، ما فتئت حدّتها تزيد سنةً بعد أخرى. صحيحٌ أن إقامة نظام ديمقراطي على أنقاض نظام بن علي الاستبدادي كان إنجازا تاريخيا لا ينبغي الاستهانة به، إلا أن الديمقراطية، بالنسبة لعموم المواطنين، قد تصبح عديمة الجدوى، إذا لم تُفض إلى تحسين الوضع المعيشي والاجتماعي.

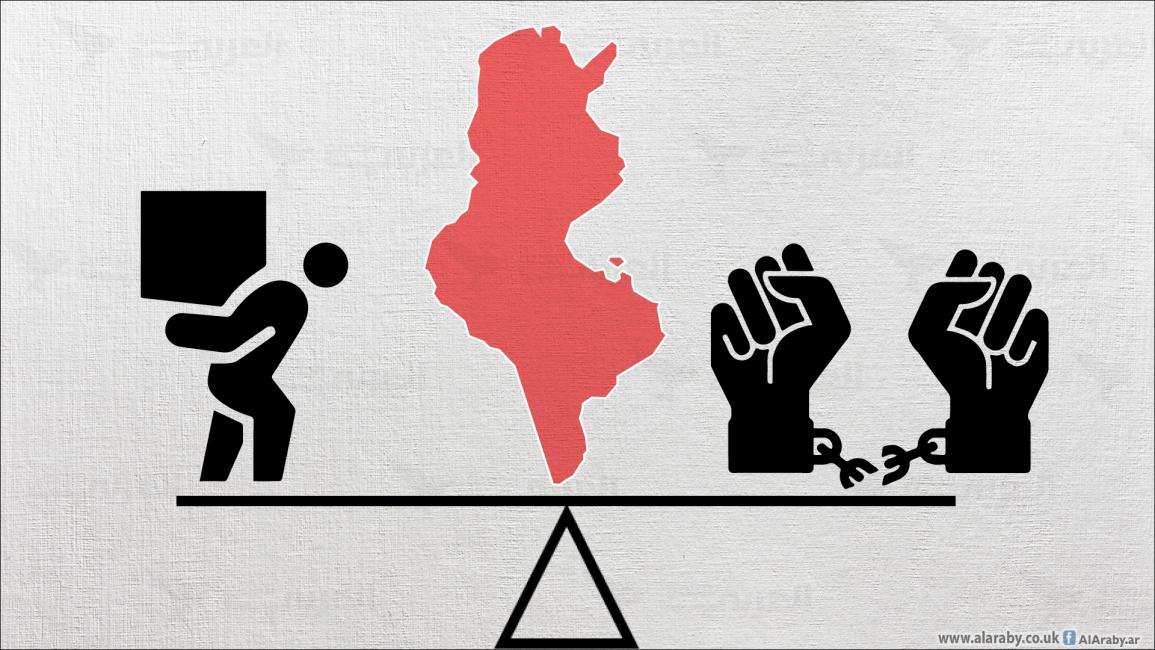

لم يعد كثيرون في تونس يرون في نجاح النخب السياسية في تأمين التحول الديمقراطي إنجازا يستحق استحضاره في كل حين، ما لم توازه تدابير وبرامج مستعجلة، موجهة لمعالجة مظاهر القصور في الأداء الاقتصادي والاجتماعي للحكومات التي تعاقبت على تونس منذ 2011. وإخفاق هذه النخب في تدبير الملف الاجتماعي وجد صداه لدى قطاع واسع من التونسيين الذين عاقبوها في الاستحقاقات الرئاسية والنيابية أخيرا، والتي أفرزت خريطة سياسية مبلقنة، لا تساعد على تشكيل حكومة منسجمة وقادرة على تحمل مسؤوليتها. وقد أفرز هذا الوضع ديناميتين متباينتين على أكثر من صعيد؛ سياسية تعكسها التراكمات الديمقراطية التي حققتها تونس منذ إطاحة نظام بن علي، واقتصادية واجتماعية تجد عناوينها الرئيسة في تزايد نسب الفقر والبطالة والتضخم، وتراجع القدرة الشرائية، وضعف النمو الاقتصادي، وتفاقم المديونية، واستمرار عجز الميزانية.

وتنبئنا تجارب التحوّل الديمقراطي أن توازيَ هاتين الديناميتين عادة ما يغذّي هذا التحوّل، ويفتح أمامه سبلَ ترسيخه وتحويله خيارا مجتمعيا لا رجعة فيه. وبقدر ما يتعزّز بتدابير اقتصادية واجتماعية تتجدّد إمكانات النخب السياسية في تثبيت الأسس المجتمعية التي ينهض عليه مشروع التحوّل نحو الديمقراطية.

وتكاد التجربة التونسية تُمثل سابقةً في هذا الصدد، ففي وقتٍ كان يُنتظر أن تتقلص الفجوة بين ما يشهده المشهد السياسي من تدافع متواتر بين النخب من جهة، والواقع الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى، بما يرسخ هذه الديمقراطية الناشئة، لا يلوح في الأفق ما من شأنه أن يسهم في تجسير هذه الفجوة، وضخِّ دماء جديدة في الديمقراطية التونسية.

وربما لا مبالغة في القول إن تونس تتعرض لابتزاز سياسي رخيص، غير معلن، من محور الثورة المضادة، سواء على الصعيد الإقليمي (السعودية والإمارات)، أو الدولي (فرنسا، الاتحاد الأوروبي...)، فكأن تقديم مساعدات اقتصادية ومالية لها رهينٌ بتفكيك ديمقراطيتها، والاستعاضة عنها بإحدى صيغ الاستبداد الناعم، ناهيك عن أن غيابَ تجارب مماثلة في الإقليم لا يساعد على تشكّل ''قوة دفع إقليمية''، من شأنها أن تفكّ الخناق عن تونس، ولا تتركها وحيدة في مواجهة محيط عربي معادٍ للحرية والديمقراطية. وذلك كله يحدّ من خيارات الطبقة السياسية التونسية في التعاطي مع الملف الاجتماعي بكل تعقيداته، على اعتبار أن تأمين المكسب الديمقراطي يظلّ على قائمة أولوياتها.

لا يُستبعد أن تتسع هذه الفجوة في تونس، في ظل تعثر مساعي رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، لتشكيل حكومة سياسية، فالرهان على حكومة تكنوقراط وكفاءات مستقلة عن الأحزاب، وإن حمل في طياته إدانةً لأداء الطبقة السياسية التقليدية التي أفرزتها مرحلة ما بعد الثورة، إلا أنه، في المقابل، يستدرج الديمقراطية التونسية إلى حيث تتضاعف إخفاقاتها في اجتراح إجاباتٍ شافيةٍ وكفيلةٍ بتحسين الوضع المعيشي والاجتماعي للتونسيين. ولعل في ذلك ما يبحث عنه جناحُ الثورة المضادّة في تونس، والذي من مصلحته أن تستمرّ هذه الفجوةُ بين المكاسب الديمقراطية التي تم تحقيقها والأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة.

لم يعد كثيرون في تونس يرون في نجاح النخب السياسية في تأمين التحول الديمقراطي إنجازا يستحق استحضاره في كل حين، ما لم توازه تدابير وبرامج مستعجلة، موجهة لمعالجة مظاهر القصور في الأداء الاقتصادي والاجتماعي للحكومات التي تعاقبت على تونس منذ 2011. وإخفاق هذه النخب في تدبير الملف الاجتماعي وجد صداه لدى قطاع واسع من التونسيين الذين عاقبوها في الاستحقاقات الرئاسية والنيابية أخيرا، والتي أفرزت خريطة سياسية مبلقنة، لا تساعد على تشكيل حكومة منسجمة وقادرة على تحمل مسؤوليتها. وقد أفرز هذا الوضع ديناميتين متباينتين على أكثر من صعيد؛ سياسية تعكسها التراكمات الديمقراطية التي حققتها تونس منذ إطاحة نظام بن علي، واقتصادية واجتماعية تجد عناوينها الرئيسة في تزايد نسب الفقر والبطالة والتضخم، وتراجع القدرة الشرائية، وضعف النمو الاقتصادي، وتفاقم المديونية، واستمرار عجز الميزانية.

وتنبئنا تجارب التحوّل الديمقراطي أن توازيَ هاتين الديناميتين عادة ما يغذّي هذا التحوّل، ويفتح أمامه سبلَ ترسيخه وتحويله خيارا مجتمعيا لا رجعة فيه. وبقدر ما يتعزّز بتدابير اقتصادية واجتماعية تتجدّد إمكانات النخب السياسية في تثبيت الأسس المجتمعية التي ينهض عليه مشروع التحوّل نحو الديمقراطية.

وتكاد التجربة التونسية تُمثل سابقةً في هذا الصدد، ففي وقتٍ كان يُنتظر أن تتقلص الفجوة بين ما يشهده المشهد السياسي من تدافع متواتر بين النخب من جهة، والواقع الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى، بما يرسخ هذه الديمقراطية الناشئة، لا يلوح في الأفق ما من شأنه أن يسهم في تجسير هذه الفجوة، وضخِّ دماء جديدة في الديمقراطية التونسية.

وربما لا مبالغة في القول إن تونس تتعرض لابتزاز سياسي رخيص، غير معلن، من محور الثورة المضادة، سواء على الصعيد الإقليمي (السعودية والإمارات)، أو الدولي (فرنسا، الاتحاد الأوروبي...)، فكأن تقديم مساعدات اقتصادية ومالية لها رهينٌ بتفكيك ديمقراطيتها، والاستعاضة عنها بإحدى صيغ الاستبداد الناعم، ناهيك عن أن غيابَ تجارب مماثلة في الإقليم لا يساعد على تشكّل ''قوة دفع إقليمية''، من شأنها أن تفكّ الخناق عن تونس، ولا تتركها وحيدة في مواجهة محيط عربي معادٍ للحرية والديمقراطية. وذلك كله يحدّ من خيارات الطبقة السياسية التونسية في التعاطي مع الملف الاجتماعي بكل تعقيداته، على اعتبار أن تأمين المكسب الديمقراطي يظلّ على قائمة أولوياتها.

لا يُستبعد أن تتسع هذه الفجوة في تونس، في ظل تعثر مساعي رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، لتشكيل حكومة سياسية، فالرهان على حكومة تكنوقراط وكفاءات مستقلة عن الأحزاب، وإن حمل في طياته إدانةً لأداء الطبقة السياسية التقليدية التي أفرزتها مرحلة ما بعد الثورة، إلا أنه، في المقابل، يستدرج الديمقراطية التونسية إلى حيث تتضاعف إخفاقاتها في اجتراح إجاباتٍ شافيةٍ وكفيلةٍ بتحسين الوضع المعيشي والاجتماعي للتونسيين. ولعل في ذلك ما يبحث عنه جناحُ الثورة المضادّة في تونس، والذي من مصلحته أن تستمرّ هذه الفجوةُ بين المكاسب الديمقراطية التي تم تحقيقها والأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة.