28 ديسمبر 2021

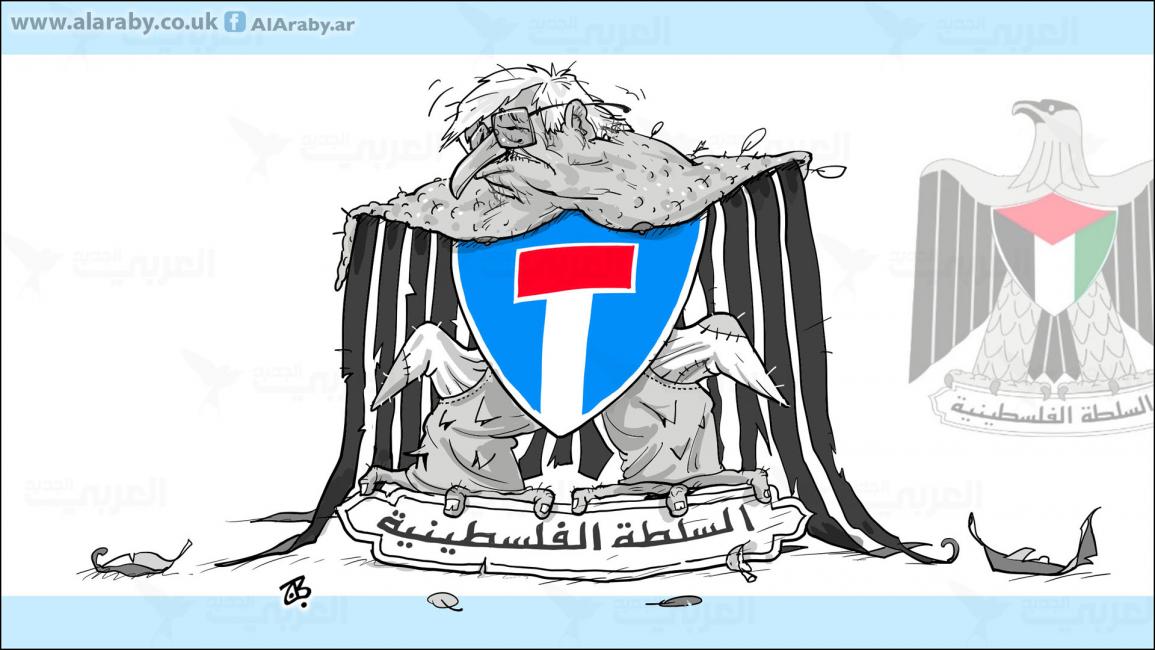

خسرت السلطة الفلسطينية رهان تعليق الجرس

عشية احتفالات عيد الفصح اليهودي، كسرت عملية تفجير الحافلة الإسرائيلية في القدس، في العشرين من أبريل/ نيسان الجاري، حاجز التنسيق الأمني، في وقتٍ كان يجري فيه التباهي بفعالية ذاك التنسيق فلسطينياً، والإشادة به من أعلى المستويات الأمنية إسرائيلياً، مما يؤشر في رأي بعض المتابعين والمحللين من الجانبين، إلى إمكانية بدء انطلاق نوعٍ من التحول النوعي في الهبة الفلسطينية الأخيرة العصية على الكسر، على الرغم من مرور أكثر من ستة أشهر على انطلاقها.

في هذه الأجواء الملبدة، تشكل إثارة الخلافات الجانبية البينية والجماعية، المتمحورة حول المسائل الوطنية، واحدةً من السمات المضافة للانقسام الفئوي والفصائلي، والحال الذي وصلت إليه القضية الوطنية وتردّي أحوالها، في ظل ما يمكن وصفه "القتل المتعمد" لروح المصالحة وجوهر الوحدة، بكل ما تحمله المسألة أيضاً من شكل آخر من أشكال "القتل المتعمد" لروح الكفاح الوطني.

وفي حين يشكل طرح مسألة المحكمة الدستورية، في هذا الوقت تحديداً، اتجاهاً نحو إثارة مزيد من القضايا الخلافية، من قبيل وقف المخصصات أو تأخيرها بحق بعض فصائل منظمة التحرير، عقابا لها على مواقفها السياسية، وطرح "قانون الضمان الاجتماعي"، في طيات كل هذا تكمن محاولة تستهدف إضفاء الشرعية على قرارات سابقة (وربما لاحقة)، ما كان ينبغي لها أن تصدر بعيداً عن القانون والالتزام بمواد الدستور الذي نظم العلاقة بين أطراف السلطة والمنظمة. علاوة على هذا كله، لا يعاني النظام السياسي، وبوجود المحكمة العليا، من وجود فراغ قانوني يستدعي ردم مثل هذا الفراغ، بقدر ما يُراد إنشاء المحكمة الدستورية جهةً يراد لها أن تكون أكثر طواعية من المحكمة العليا، التي سبق أن رفضت قرارات غير شرعية، من قبيل تعيين رئيس محكمة القضاء.

في ظل استمرار الانقسام الراهن وتبعاته، وتداعياته السياسية والوطنية المريرة، وفي ظل القرارات الفردية غير المبررة، ينحو الاتجاه إلى تشكيل المحكمة الدستورية بعيداً عن الموجبات القانونية، وبدون توافق وطني عام، نحو تعزيز حال التشرذم والانقسام السياسي والجغرافي، والمزيد من تفكيك جهود "المصالحة"، التي ما زالت تعاني حالاً مزرياً من الشكوك والنيات غير السليمة أو الصحيحة، كونها تحتكم إلى المصالح الشخصية والفئوية والفصائلية والزبائنية، لا إلى المصالح والتطلعات العليا للشعب الفلسطيني.

مر أكثر من عام على قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير بإيقاف التنسيق الأمني، نوعاً

من رد الفعل الطبيعي لعدم التزام الجانب الإسرائيلي بالاتفاقيات الموقعة، والذي حمل معه ضرورة التحلل من اتفاقياتٍ باتت عبئا على الجانب الفلسطيني. وعلى الرغم من ذلك، ما زال التنسيق الأمني يشتغل لمصلحة الاحتلال. وقبل أيام، نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر فلسطيني وصفته بـ "المطلع" قوله إن السلطة هدّدت (وهذا ليس التهديد الأول أو الأخير) بوقف التنسيق الأمني جزئياً، احتجاجا على مواصلة اقتحام الجيش الإسرائيلي المناطق المصنفة (أ) بحسب اتفاق أوسلو. وعلى الرغم من ذلك، مرت مواسم الأمطار العديدة من دون أن تمطر، فالمسألة ليست مسألة قرار، المشكلة كما باتت أكثر من واضحة، مشكلة تطبيق مثل هذا القرار، أو وجود نيات عملية لتطبيقه.

ولم تساعد تصريحات الجانب الفلسطيني، في كل مستوياتها، على تنفيذ مثل هذا القرار، بقدر ما أريد ويراد له أن يتواصل في الواقع العملي، حفاظا على دورٍ للسلطة، حتى لمصلحة الأمن الإسرائيلي، بشكل مباشر أو غير مباشر، من دون وجود أي نياتٍ واضحةٍ أو غامضة للمقايضة لدى الجانب الإسرائيلي الذي يريد لنفسه كل شيء، ولا يريد للفلسطينيين أي شيء. وتصريحات نتنياهو بشأن منطقة الجولان و"أبدية" السيطرة عليها يمكن سحبها على الضفة الغربية والقدس أيضا، فليس في نيات نتنياهو وائتلافه اليميني، ولا في مخططاتهم العملية الحالية والمستقبلية المنظورة، التوصل إلى سلامٍ في مقابل التخلي عن أرض، بل استمرار الاحتلال هنا وهناك وهنالك؛ فما طبيعة المواجهة إزاء هذه المعضلة؟.

من الواضح أن السلطة لم تعد تملك من أمرها شيئاً، إزاء وقف التنسيق الأمني؛ على الأقل كنوع من إسناد مهام مواجهة الاحتلال ورفدها، ودعم الأعمال الكفاحية "الشعبية" بديلاً للعمليات المسلحة أو الهبات الانتفاضية، وتنظيم شؤون شعبها، فلم تجد أمامها سوى شجون هذا الشعب، تتلاعب بها في "فوضى خلاقة" لم تجلب لها سوى "وجع رأس" تشعب الخلافات وتفاقمها عمداً وبشكل مخطط له، حتى داخل مكونات منظمة التحرير، المفترض أنها إلى حد ما وبشكل نسبي، أكثر تماسكا وانسجاما في مواقفها.

ولكن، يبدو أن طبيعة المهام التي باتت تقع على عاتق أطراف السلطة ومكوناتها ومنظمة التحرير ومكوناتها هي الأخرى، باتت تشهد تباعداً يتسع مع الأيام، انسجاماً مع تحولات ما تشهده المنطقة والإقليم والمجتمع الدولي، من تغيراتٍ، لم ترس بعد في معظمها على أي من مآلاتها النهائية، بفعل استمرار صراعات الاستبداد وتواصلها بأشكاله السلطوية، وبفعل ما أنتجته "ثورات الربيع العربي" من تناسل لقوى الثورات المضادة والحروب الأهلية والمناطقية والجهوية، وتقارب القوى المؤثرة على الصعيد الدولي والإقليمي أو تباعدها، من دون وجود، أو الإلحاح على ضرورة وجود، أي اهتمام جدي بالقضية الفلسطينية، في وقت يزداد الاهتمام الدولي بمسألة استمرار أنظمة الاستبداد، مع عدم اعتبار إسرائيل نظاما كولونياليا استبداديا، يضطهد شعبا آخر، ويحتل أراضي وطنه، ويصر على تزوير تاريخ تلك الأرض آثارياً، ليس استناداً إلى علم الآثار، وانما استناداً إلى مرويات توراتية أثبت علم الآثار، حتى الإسرائيلي منه، عدم وجود أية مصداقية لها في فلسطين التاريخية.

إن اعتماد السلطة في بقائها السياسي والمادي على "الخارج" سوف يبقى نقيصة النقائص في حقها، وحق وجودها الذي ينبغي له أن يكون مديناً لشعبها، حتى لا يبقى الاحتلال "إلى الأبد" يتمسك بالأرض، مثلما عبّر نتنياهو، أخيراً، عن "أبدية" الجولان وتبعيتها لإسرائيل، ولأن الجولان وهويته العربية السورية ليست محل شك، فكذلك ستبقى فلسطين، بكل نواحيها، فوق الأرض وتحتها، تحمل هويةً عربيةً فلسطينيةً، لا مراء فيها ولا شك، مهما فعل الاحتلال وغيّر وبدّل من أسماء المدن والبلدات والقرى والمواقع.

المهم والأهم أن تعيد السلطة حساباتها، بالعودة إلى أحضان شعبها، تستمد منه شرعيتها الدستورية والسياسية، بدل الاعتماد على "الخارج"، وعلى الاتفاقيات مع العدو، لتأمين تلك الشرعية المهددة في كل لحظة، بالابتزاز، على تعدد أشكاله وأنواعه. وبذا، تكون السلطة قد خسرت رهان تعليق الجرس، لمتابعة ما تقتضيه القضية الوطنية من قيادة مهام التحرّر الوطني، لا تصريف أعمالها فقط. وهذا يتطلب ممارسة جذرية مختلفة عما عايشناه ونعيشه، ونتعايش معه، حتى اللحظة، من أساليب باتت أكثر التواءً مما سبق.

في هذه الأجواء الملبدة، تشكل إثارة الخلافات الجانبية البينية والجماعية، المتمحورة حول المسائل الوطنية، واحدةً من السمات المضافة للانقسام الفئوي والفصائلي، والحال الذي وصلت إليه القضية الوطنية وتردّي أحوالها، في ظل ما يمكن وصفه "القتل المتعمد" لروح المصالحة وجوهر الوحدة، بكل ما تحمله المسألة أيضاً من شكل آخر من أشكال "القتل المتعمد" لروح الكفاح الوطني.

وفي حين يشكل طرح مسألة المحكمة الدستورية، في هذا الوقت تحديداً، اتجاهاً نحو إثارة مزيد من القضايا الخلافية، من قبيل وقف المخصصات أو تأخيرها بحق بعض فصائل منظمة التحرير، عقابا لها على مواقفها السياسية، وطرح "قانون الضمان الاجتماعي"، في طيات كل هذا تكمن محاولة تستهدف إضفاء الشرعية على قرارات سابقة (وربما لاحقة)، ما كان ينبغي لها أن تصدر بعيداً عن القانون والالتزام بمواد الدستور الذي نظم العلاقة بين أطراف السلطة والمنظمة. علاوة على هذا كله، لا يعاني النظام السياسي، وبوجود المحكمة العليا، من وجود فراغ قانوني يستدعي ردم مثل هذا الفراغ، بقدر ما يُراد إنشاء المحكمة الدستورية جهةً يراد لها أن تكون أكثر طواعية من المحكمة العليا، التي سبق أن رفضت قرارات غير شرعية، من قبيل تعيين رئيس محكمة القضاء.

في ظل استمرار الانقسام الراهن وتبعاته، وتداعياته السياسية والوطنية المريرة، وفي ظل القرارات الفردية غير المبررة، ينحو الاتجاه إلى تشكيل المحكمة الدستورية بعيداً عن الموجبات القانونية، وبدون توافق وطني عام، نحو تعزيز حال التشرذم والانقسام السياسي والجغرافي، والمزيد من تفكيك جهود "المصالحة"، التي ما زالت تعاني حالاً مزرياً من الشكوك والنيات غير السليمة أو الصحيحة، كونها تحتكم إلى المصالح الشخصية والفئوية والفصائلية والزبائنية، لا إلى المصالح والتطلعات العليا للشعب الفلسطيني.

مر أكثر من عام على قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير بإيقاف التنسيق الأمني، نوعاً

ولم تساعد تصريحات الجانب الفلسطيني، في كل مستوياتها، على تنفيذ مثل هذا القرار، بقدر ما أريد ويراد له أن يتواصل في الواقع العملي، حفاظا على دورٍ للسلطة، حتى لمصلحة الأمن الإسرائيلي، بشكل مباشر أو غير مباشر، من دون وجود أي نياتٍ واضحةٍ أو غامضة للمقايضة لدى الجانب الإسرائيلي الذي يريد لنفسه كل شيء، ولا يريد للفلسطينيين أي شيء. وتصريحات نتنياهو بشأن منطقة الجولان و"أبدية" السيطرة عليها يمكن سحبها على الضفة الغربية والقدس أيضا، فليس في نيات نتنياهو وائتلافه اليميني، ولا في مخططاتهم العملية الحالية والمستقبلية المنظورة، التوصل إلى سلامٍ في مقابل التخلي عن أرض، بل استمرار الاحتلال هنا وهناك وهنالك؛ فما طبيعة المواجهة إزاء هذه المعضلة؟.

من الواضح أن السلطة لم تعد تملك من أمرها شيئاً، إزاء وقف التنسيق الأمني؛ على الأقل كنوع من إسناد مهام مواجهة الاحتلال ورفدها، ودعم الأعمال الكفاحية "الشعبية" بديلاً للعمليات المسلحة أو الهبات الانتفاضية، وتنظيم شؤون شعبها، فلم تجد أمامها سوى شجون هذا الشعب، تتلاعب بها في "فوضى خلاقة" لم تجلب لها سوى "وجع رأس" تشعب الخلافات وتفاقمها عمداً وبشكل مخطط له، حتى داخل مكونات منظمة التحرير، المفترض أنها إلى حد ما وبشكل نسبي، أكثر تماسكا وانسجاما في مواقفها.

ولكن، يبدو أن طبيعة المهام التي باتت تقع على عاتق أطراف السلطة ومكوناتها ومنظمة التحرير ومكوناتها هي الأخرى، باتت تشهد تباعداً يتسع مع الأيام، انسجاماً مع تحولات ما تشهده المنطقة والإقليم والمجتمع الدولي، من تغيراتٍ، لم ترس بعد في معظمها على أي من مآلاتها النهائية، بفعل استمرار صراعات الاستبداد وتواصلها بأشكاله السلطوية، وبفعل ما أنتجته "ثورات الربيع العربي" من تناسل لقوى الثورات المضادة والحروب الأهلية والمناطقية والجهوية، وتقارب القوى المؤثرة على الصعيد الدولي والإقليمي أو تباعدها، من دون وجود، أو الإلحاح على ضرورة وجود، أي اهتمام جدي بالقضية الفلسطينية، في وقت يزداد الاهتمام الدولي بمسألة استمرار أنظمة الاستبداد، مع عدم اعتبار إسرائيل نظاما كولونياليا استبداديا، يضطهد شعبا آخر، ويحتل أراضي وطنه، ويصر على تزوير تاريخ تلك الأرض آثارياً، ليس استناداً إلى علم الآثار، وانما استناداً إلى مرويات توراتية أثبت علم الآثار، حتى الإسرائيلي منه، عدم وجود أية مصداقية لها في فلسطين التاريخية.

إن اعتماد السلطة في بقائها السياسي والمادي على "الخارج" سوف يبقى نقيصة النقائص في حقها، وحق وجودها الذي ينبغي له أن يكون مديناً لشعبها، حتى لا يبقى الاحتلال "إلى الأبد" يتمسك بالأرض، مثلما عبّر نتنياهو، أخيراً، عن "أبدية" الجولان وتبعيتها لإسرائيل، ولأن الجولان وهويته العربية السورية ليست محل شك، فكذلك ستبقى فلسطين، بكل نواحيها، فوق الأرض وتحتها، تحمل هويةً عربيةً فلسطينيةً، لا مراء فيها ولا شك، مهما فعل الاحتلال وغيّر وبدّل من أسماء المدن والبلدات والقرى والمواقع.

المهم والأهم أن تعيد السلطة حساباتها، بالعودة إلى أحضان شعبها، تستمد منه شرعيتها الدستورية والسياسية، بدل الاعتماد على "الخارج"، وعلى الاتفاقيات مع العدو، لتأمين تلك الشرعية المهددة في كل لحظة، بالابتزاز، على تعدد أشكاله وأنواعه. وبذا، تكون السلطة قد خسرت رهان تعليق الجرس، لمتابعة ما تقتضيه القضية الوطنية من قيادة مهام التحرّر الوطني، لا تصريف أعمالها فقط. وهذا يتطلب ممارسة جذرية مختلفة عما عايشناه ونعيشه، ونتعايش معه، حتى اللحظة، من أساليب باتت أكثر التواءً مما سبق.