06 نوفمبر 2024

سورية... "الترانسفير" الأخير

مع احتدام التنافس بين الولايات المتحدة وروسيا، خصوصا في سورية، تتجه الأمور في المرحلة المقبلة إلى مزيد من التصعيد، فقد أدت العودة الأميركية إلى الساحة السورية، سواء ميدانيا، من خلال التمسك بمناطق شرق الفرات، عبر مليشيات قوات سورية الديمقراطية (قسد)، بعد اندحار تنظيم الدولة الإسلامية، أو سياسيا، عبر تشكيل لجنة خماسية، تضم إليها فرنسا وبريطانيا والسعودية والأردن، لمواجهة ثلاثي أنقرة- موسكو- طهران، أدت إلى إسقاط ما تسمى مناطق "خفض التصعيد". ويمكن القول إن مسار أستانة الذي انشأته موسكو، بالتعاون مع تركيا بعد سقوط شرق حلب في ديسمبر/ كانون الأول 2016، وانضمت إليه طهران لاحقا، قد انهار فعليا.

كانت الغاية من إنشاء مناطق خفض التصعيد تجميد القتال في المناطق الأربع الرئيسة التي تسيطر عليها المعارضة (الغوطة الشرقية، إدلب، شمال حمص، وجنوب سورية الغربي)، ريثما تتوصل الدول الثلاث إلى تفاهم ينهي الصراع بضمان مصالحها. استفادت روسيا لتمرير هذا المشروع من غياب واشنطن عن المشهد، نتيجة تركيزها على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في المثلث المتصل بحدود تركيا والعراق إلى الشرق من نهر الفرات. وقد جعل عدم مبالاة واشنطن بما يجري غرب النهر (من صراعات وتفاهمات بين حلفاء النظام وحلفاء المعارضة) موسكو تتحكم، عبر شريكيها الإيراني والتركي، بمسار الصراع في سورية.

لكن انتهاء الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية رافقه تغير كبير في الاستراتيجية الأميركية، وبدل أن تنسحب واشنطن من المنطقة، كما توقعت موسكو، قرّرت البقاء. ليس هذا فحسب، بل ربطت انسحابها بالتوصل إلى حل في الصراع الدائر غرب النهر، وشرعت تحضر لوجود طويل، عبر بناء قواعد عسكرية، وإطلاق مشاريع لإعادة الإعمار، وتشكيل جيش محلي، قوامه وحدات حماية الشعب الكردية، رصدت له موازنةً كبيرة تصل إلى 550 مليون دولار.

استفزّت الخطوة الأميركية التي استأثرت لنفسها بثلث سورية الأغنى موسكو وطهران، كما أزعجت تركيا المتخوفة من التوجه الأميركي إلى بناء قوة كردية كبيرة على حدودها الجنوبية. وزاد الأمر سوءا بالنسبة إلى موسكو أن واشنطن بدأت تسعى إلى الانتقاص من "نصرها" في مناطق غرب النهر، في هجماتٍ طاولت قاعدتها الجوية في حميميم عشية السنة الجديدة، ثم إسقاط طائرة لها فوق إدلب، وأخيرا الضربة الموجعة التي وجهتها قوة أميركية إلى قوات المرتزقة الروس (جيش فاغنر) قرب دير الزور في السابع من فبراير/ شباط الجاري.

لكن كيف قاد هذا إلى انهيار مناطق خفض التصعيد؟ واقع الحال أن كل دولة من الدول المنخرطة في الصراع السوري بدأت تستعجل تأمين مناطق نفوذها، قبل أن تظهر تأثيرات العودة الأميركية على الساحة السورية على نطاق أوسع، فتغيرت الاستراتيجية من تجميد الصراع، ريثما يتم التوصل إلى اتفاق على تأمين مصالحها، إلى تأمين مناطق نفوذها تحسبًا من تغير المعادلات.

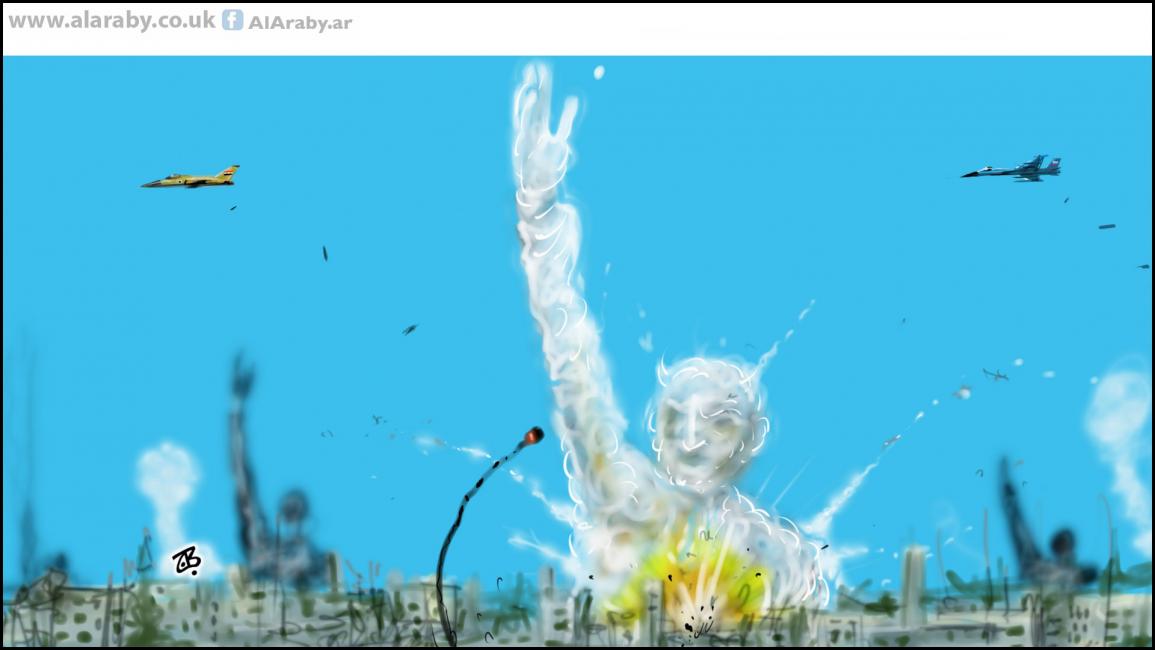

ليس ما يجري في الغوطة الشرقية، إذا، إلا محاولة "لتطهير" المنطقة من أي وجودٍ للمعارضة وحاضنتها، باعتبارها تقع ضمن مناطق النفوذ الروسية - الإيرانية. في الشمال الغربي تعمل تركيا على إخراج وحدات حماية الشعب الكردية إلى مناطق شرق الفرات، حيث حلفاؤهم الأميركيون. ويحتمل جداً لهذا السبب تحديدا، أن تشتعل بعد ذلك مناطق ريف حمص الشمالي، لاستكمال ترحيل فصائل المعارضة وحاضنتها إلى إدلب (منطقة النفوذ التركية). من غير الواضح ما إذا كان هذا سيشمل ترحيل البلدات والمليشيات الموالية لإيران الموجودة في إدلب (كفريا والفوعة) إلى مناطق النفوذ الإيرانية في الجنوب، وهو مقترحٌ إيراني في الأصل، تم طرحه في العام 2015 لتبادل السكان مع الزبداني قبل التدخل العسكري الروسي. ما يجري إذا هو عملية إزاحة (أو ترانسفير) لكتل سكانية كبيرة بين مناطق النفوذ التي تسيطر عليها القوى المتنافسة في سورية، بحيث تخلو من أي وجود معارض لها.

بقصدٍ أو من غير قصد، أسقطت واشنطن مناطق خفض التصعيد، من دون أن توفر، في المقابل، آلية بديلة لحماية المدنيين من وحوشٍ على هيئة بشر، ولا يبدو أنها مهتمة بتوفيرها، بدليل المسرحية التي تقودها في مجلس الأمن المندوبة الأميركية، نيكي هيلي، التي ترفع الصوت في وجه نظيرها الروسي، لكنها توافق، في نهاية المطاف، على سياسات بلاده، كما حصل في التعديلات على قرار مجلس الأمن 2401 والتي جعلت الهدنة عديمة الجدوى.

كانت الغاية من إنشاء مناطق خفض التصعيد تجميد القتال في المناطق الأربع الرئيسة التي تسيطر عليها المعارضة (الغوطة الشرقية، إدلب، شمال حمص، وجنوب سورية الغربي)، ريثما تتوصل الدول الثلاث إلى تفاهم ينهي الصراع بضمان مصالحها. استفادت روسيا لتمرير هذا المشروع من غياب واشنطن عن المشهد، نتيجة تركيزها على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في المثلث المتصل بحدود تركيا والعراق إلى الشرق من نهر الفرات. وقد جعل عدم مبالاة واشنطن بما يجري غرب النهر (من صراعات وتفاهمات بين حلفاء النظام وحلفاء المعارضة) موسكو تتحكم، عبر شريكيها الإيراني والتركي، بمسار الصراع في سورية.

لكن انتهاء الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية رافقه تغير كبير في الاستراتيجية الأميركية، وبدل أن تنسحب واشنطن من المنطقة، كما توقعت موسكو، قرّرت البقاء. ليس هذا فحسب، بل ربطت انسحابها بالتوصل إلى حل في الصراع الدائر غرب النهر، وشرعت تحضر لوجود طويل، عبر بناء قواعد عسكرية، وإطلاق مشاريع لإعادة الإعمار، وتشكيل جيش محلي، قوامه وحدات حماية الشعب الكردية، رصدت له موازنةً كبيرة تصل إلى 550 مليون دولار.

استفزّت الخطوة الأميركية التي استأثرت لنفسها بثلث سورية الأغنى موسكو وطهران، كما أزعجت تركيا المتخوفة من التوجه الأميركي إلى بناء قوة كردية كبيرة على حدودها الجنوبية. وزاد الأمر سوءا بالنسبة إلى موسكو أن واشنطن بدأت تسعى إلى الانتقاص من "نصرها" في مناطق غرب النهر، في هجماتٍ طاولت قاعدتها الجوية في حميميم عشية السنة الجديدة، ثم إسقاط طائرة لها فوق إدلب، وأخيرا الضربة الموجعة التي وجهتها قوة أميركية إلى قوات المرتزقة الروس (جيش فاغنر) قرب دير الزور في السابع من فبراير/ شباط الجاري.

لكن كيف قاد هذا إلى انهيار مناطق خفض التصعيد؟ واقع الحال أن كل دولة من الدول المنخرطة في الصراع السوري بدأت تستعجل تأمين مناطق نفوذها، قبل أن تظهر تأثيرات العودة الأميركية على الساحة السورية على نطاق أوسع، فتغيرت الاستراتيجية من تجميد الصراع، ريثما يتم التوصل إلى اتفاق على تأمين مصالحها، إلى تأمين مناطق نفوذها تحسبًا من تغير المعادلات.

ليس ما يجري في الغوطة الشرقية، إذا، إلا محاولة "لتطهير" المنطقة من أي وجودٍ للمعارضة وحاضنتها، باعتبارها تقع ضمن مناطق النفوذ الروسية - الإيرانية. في الشمال الغربي تعمل تركيا على إخراج وحدات حماية الشعب الكردية إلى مناطق شرق الفرات، حيث حلفاؤهم الأميركيون. ويحتمل جداً لهذا السبب تحديدا، أن تشتعل بعد ذلك مناطق ريف حمص الشمالي، لاستكمال ترحيل فصائل المعارضة وحاضنتها إلى إدلب (منطقة النفوذ التركية). من غير الواضح ما إذا كان هذا سيشمل ترحيل البلدات والمليشيات الموالية لإيران الموجودة في إدلب (كفريا والفوعة) إلى مناطق النفوذ الإيرانية في الجنوب، وهو مقترحٌ إيراني في الأصل، تم طرحه في العام 2015 لتبادل السكان مع الزبداني قبل التدخل العسكري الروسي. ما يجري إذا هو عملية إزاحة (أو ترانسفير) لكتل سكانية كبيرة بين مناطق النفوذ التي تسيطر عليها القوى المتنافسة في سورية، بحيث تخلو من أي وجود معارض لها.

بقصدٍ أو من غير قصد، أسقطت واشنطن مناطق خفض التصعيد، من دون أن توفر، في المقابل، آلية بديلة لحماية المدنيين من وحوشٍ على هيئة بشر، ولا يبدو أنها مهتمة بتوفيرها، بدليل المسرحية التي تقودها في مجلس الأمن المندوبة الأميركية، نيكي هيلي، التي ترفع الصوت في وجه نظيرها الروسي، لكنها توافق، في نهاية المطاف، على سياسات بلاده، كما حصل في التعديلات على قرار مجلس الأمن 2401 والتي جعلت الهدنة عديمة الجدوى.