04 يونيو 2018

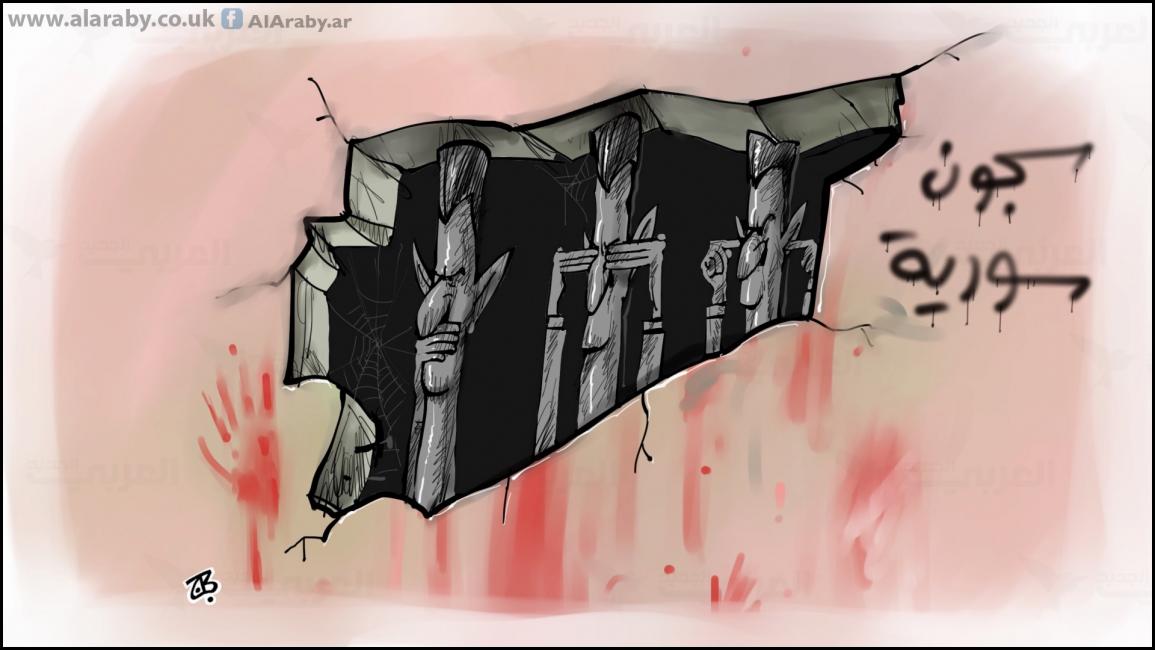

صور من أروقة الذاكرة

أكتب حتى لا تهرب مني الذكريات، عن سورية التي هجرتنا وهجرناها.

قبيل الفجر في الأول من مايو/ أيار 1980، صبيحة عيد العمال الذين لم يحفل بهم أحد في وطني سورية، استيقظت فزعا، على ألم حاد في خاصرتي، أحدثه أخمص بندقية روسية، وكزني بها قائد سرية المداهمة، في فرع أمن الدولة، وهو يصرخ ويشتم، بينما تتحرّك عناصره في بيتنا الصغير، يفتشون وينبشون ويمزّقون ويركلون، كل ما تصل إليه أيديهم وأرجلهم، بحثا عن شيء نجهله.

ووجه أمي الشاحب وقد أسقط في يدها، من هول ما تعلم. لم نكن نجهل ما يجري في ردهات فروع الأمن وأقبيتها من تعذيب وجلد وحرق للصدور، بأسياخ من جمر، وتكسير أيد وأرجل وبتر أصابع، وسلق أجساد بالمياه التي تغلي، وسحق للخصيات بمطارق من حديد، وحشر لقضبان حديدية في مواضع شتى، وصولا إلى الإذابة بالأسيد. كثيرا ما كان يدور الحديث في الأماسي، عن صديق أو قريب قضى في المعتقل، وكيف ذاق أهله الأمرّين ليتنسموا أي خبر عن فقيدهم، وكم دفعوا من رشا ليكون لهم الحق في دفن جثته، من دون السماح لهم طبعا بمشاهدة تلك الجثة التي تفضح هول الإجرام، والتعذيب الذي لاقته الضحية قبل أن ينتشلها الموت الرحيم، من أيدي الجلادين، فكانت تسلم إليهم بصندوق مقفل، وبحضور أمني يشرف على إيداع القتيل بطن الأرض.

لطالما كنا نردد بوعي بسيط، "الموت كان أمنية، الموت كان للجراح أغنية".. لكن بعد السنوات الطويلة التي مرت بنا في سجن تدمر، عرفنا هذا المعنى عن قرب، ولطالما تطلعت إليه أرواحنا الأسيرة.

كنا نعرف معرفة تامة أن الذي يدخل أقبية الأمن، من المحال أن يخرج منها، وإن خرج سيبقى شبهة إنسان، محطم الروح مكسور الإرادة.

أذكر أننا كنا حديثي عهد برواية البوابة السوداء التي تتحدث عن الويلات في سجون جمال عبد الناصر، والتي انقسم الناس بشأنها بين مصدّق ومكذّب، لكن تبين لنا فيما بعد أنها على الرغم

من هولها الشديد، لا تعدو أكثر من لعب أطفال، إذا ما قيست بسجون الأسد.

كان إخوتي الخمسة مكوّرين في هلع شديد، في زاوية الحجرة، وقد عقد الخوف ألسنتهم، ووالدي يتابع ارتداء ملابسه، وهو يصرّ على قائد السرية، أن يأتي معي إلى أمن الدولة، ليستجلي سبب اعتقالي، وأنا لم أتجاوز السبعة عشر عاما من عمري بعد، وليست لي أدنى علاقة بالسياسة أو التنظيمات آنذاك.

أمسك بي قائدهم بقبضة خشنة، سببت لي ألما في معصمي، طلبت منه أن يرخي قبضته قليلا، فأنا لا أحمل أي أداة للمقاومة، فنهرني بغضب شديد، هو لا يستطيع أن يصفعني كما أراد أمام أبي وأمي، لكنه همس بصوت كفحيح الأفعى، "ولا.. نحنا ما منخاف، نحنا بناكل بشر".. والتفت إلى أمي التي تكرّر سؤالها: إلى أين تأخذوه؟ ليجيبها بتلقائية من يحفظ الإجابة، ويكرّرها دوما "خمس دقائق ونرجعه".

وبصيحةٍ تشبه صيحات رجال العصابات، تحرّك الجمع من حجرات البيت، ليلحقوا بقائدهم الذي يجرني من يدي، وسلاحه مصوب إلى رأسي، وأصوات الأحذية العسكرية لأكثر من ثلاثين عنصراً تمزّق هدوء الليل، وتوقظ الحي بأكمله، من دون أن يجرؤ أي ساكن أو جار على مد رأسه من نافذة أو شرفة، فالويل والتهديد لمن تبدر عنه أية نأمة.

رموني، مثل ماعز صغير، في أرض السيارة العسكرية التي امتلأت بالجنود المسلحين، وكانت أرجلهم تركلني، كلما مالت السيارة المسرعة يمينا أو شمالا.

كنت أودع شوارع حلب المظلمة، والخاوية إلا من دبابة هنا وعربة مجنزرة هناك، ومجموعة من قوات الوحدات الخاصة، أو سرايا الدفاع الذين يحتلون المدينة، ويشعلون حرائقهم في كل زاويةٍ كيفما اتفق.. كانت مدينة حلب منذ مطلع 1980 تتعرّض لتفتيش دقيق، في كل حي وكل بناية وكل بيت، لا يتركون علبة أو خزانة أو حجرة صغيرة أو دمية أطفال، إلا مزقوها وقلبوها رأسا على عقب، يفتشون عن أي مسلح هارب، أو سلاح يشي بصاحبه، مزقوا الكتب وحاسبوا أصحابها عن سبب اقتنائها، حتى أشرطة الموسيقى لم تسلم من تفتيشهم وتخريبهم، كانوا يستبيحون المدينة مثل محتلين. ومن المخزي أننا آنذاك كنا نجد في سلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي البربرية المجرمة، وانتهاكاتها للحقوق الفلسطينية، صورة أرحم بكثير مما يفعل هؤلاء ببيوتنا وأهلينا.

واليوم وبعد ما يقارب الأربعين عاما، تطور العالم عبر الثورات التقنية الهائلة. وبالنسبة نفسها، تطورت أدوات القمع والقتل والتعذيب في بلدي سورية.

قبيل الفجر في الأول من مايو/ أيار 1980، صبيحة عيد العمال الذين لم يحفل بهم أحد في وطني سورية، استيقظت فزعا، على ألم حاد في خاصرتي، أحدثه أخمص بندقية روسية، وكزني بها قائد سرية المداهمة، في فرع أمن الدولة، وهو يصرخ ويشتم، بينما تتحرّك عناصره في بيتنا الصغير، يفتشون وينبشون ويمزّقون ويركلون، كل ما تصل إليه أيديهم وأرجلهم، بحثا عن شيء نجهله.

ووجه أمي الشاحب وقد أسقط في يدها، من هول ما تعلم. لم نكن نجهل ما يجري في ردهات فروع الأمن وأقبيتها من تعذيب وجلد وحرق للصدور، بأسياخ من جمر، وتكسير أيد وأرجل وبتر أصابع، وسلق أجساد بالمياه التي تغلي، وسحق للخصيات بمطارق من حديد، وحشر لقضبان حديدية في مواضع شتى، وصولا إلى الإذابة بالأسيد. كثيرا ما كان يدور الحديث في الأماسي، عن صديق أو قريب قضى في المعتقل، وكيف ذاق أهله الأمرّين ليتنسموا أي خبر عن فقيدهم، وكم دفعوا من رشا ليكون لهم الحق في دفن جثته، من دون السماح لهم طبعا بمشاهدة تلك الجثة التي تفضح هول الإجرام، والتعذيب الذي لاقته الضحية قبل أن ينتشلها الموت الرحيم، من أيدي الجلادين، فكانت تسلم إليهم بصندوق مقفل، وبحضور أمني يشرف على إيداع القتيل بطن الأرض.

لطالما كنا نردد بوعي بسيط، "الموت كان أمنية، الموت كان للجراح أغنية".. لكن بعد السنوات الطويلة التي مرت بنا في سجن تدمر، عرفنا هذا المعنى عن قرب، ولطالما تطلعت إليه أرواحنا الأسيرة.

كنا نعرف معرفة تامة أن الذي يدخل أقبية الأمن، من المحال أن يخرج منها، وإن خرج سيبقى شبهة إنسان، محطم الروح مكسور الإرادة.

أذكر أننا كنا حديثي عهد برواية البوابة السوداء التي تتحدث عن الويلات في سجون جمال عبد الناصر، والتي انقسم الناس بشأنها بين مصدّق ومكذّب، لكن تبين لنا فيما بعد أنها على الرغم

كان إخوتي الخمسة مكوّرين في هلع شديد، في زاوية الحجرة، وقد عقد الخوف ألسنتهم، ووالدي يتابع ارتداء ملابسه، وهو يصرّ على قائد السرية، أن يأتي معي إلى أمن الدولة، ليستجلي سبب اعتقالي، وأنا لم أتجاوز السبعة عشر عاما من عمري بعد، وليست لي أدنى علاقة بالسياسة أو التنظيمات آنذاك.

أمسك بي قائدهم بقبضة خشنة، سببت لي ألما في معصمي، طلبت منه أن يرخي قبضته قليلا، فأنا لا أحمل أي أداة للمقاومة، فنهرني بغضب شديد، هو لا يستطيع أن يصفعني كما أراد أمام أبي وأمي، لكنه همس بصوت كفحيح الأفعى، "ولا.. نحنا ما منخاف، نحنا بناكل بشر".. والتفت إلى أمي التي تكرّر سؤالها: إلى أين تأخذوه؟ ليجيبها بتلقائية من يحفظ الإجابة، ويكرّرها دوما "خمس دقائق ونرجعه".

وبصيحةٍ تشبه صيحات رجال العصابات، تحرّك الجمع من حجرات البيت، ليلحقوا بقائدهم الذي يجرني من يدي، وسلاحه مصوب إلى رأسي، وأصوات الأحذية العسكرية لأكثر من ثلاثين عنصراً تمزّق هدوء الليل، وتوقظ الحي بأكمله، من دون أن يجرؤ أي ساكن أو جار على مد رأسه من نافذة أو شرفة، فالويل والتهديد لمن تبدر عنه أية نأمة.

رموني، مثل ماعز صغير، في أرض السيارة العسكرية التي امتلأت بالجنود المسلحين، وكانت أرجلهم تركلني، كلما مالت السيارة المسرعة يمينا أو شمالا.

كنت أودع شوارع حلب المظلمة، والخاوية إلا من دبابة هنا وعربة مجنزرة هناك، ومجموعة من قوات الوحدات الخاصة، أو سرايا الدفاع الذين يحتلون المدينة، ويشعلون حرائقهم في كل زاويةٍ كيفما اتفق.. كانت مدينة حلب منذ مطلع 1980 تتعرّض لتفتيش دقيق، في كل حي وكل بناية وكل بيت، لا يتركون علبة أو خزانة أو حجرة صغيرة أو دمية أطفال، إلا مزقوها وقلبوها رأسا على عقب، يفتشون عن أي مسلح هارب، أو سلاح يشي بصاحبه، مزقوا الكتب وحاسبوا أصحابها عن سبب اقتنائها، حتى أشرطة الموسيقى لم تسلم من تفتيشهم وتخريبهم، كانوا يستبيحون المدينة مثل محتلين. ومن المخزي أننا آنذاك كنا نجد في سلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي البربرية المجرمة، وانتهاكاتها للحقوق الفلسطينية، صورة أرحم بكثير مما يفعل هؤلاء ببيوتنا وأهلينا.

واليوم وبعد ما يقارب الأربعين عاما، تطور العالم عبر الثورات التقنية الهائلة. وبالنسبة نفسها، تطورت أدوات القمع والقتل والتعذيب في بلدي سورية.

دلالات

مقالات أخرى

28 ابريل 2018