28 ديسمبر 2021

فلسطين ومخاطر شخصنة الصراع

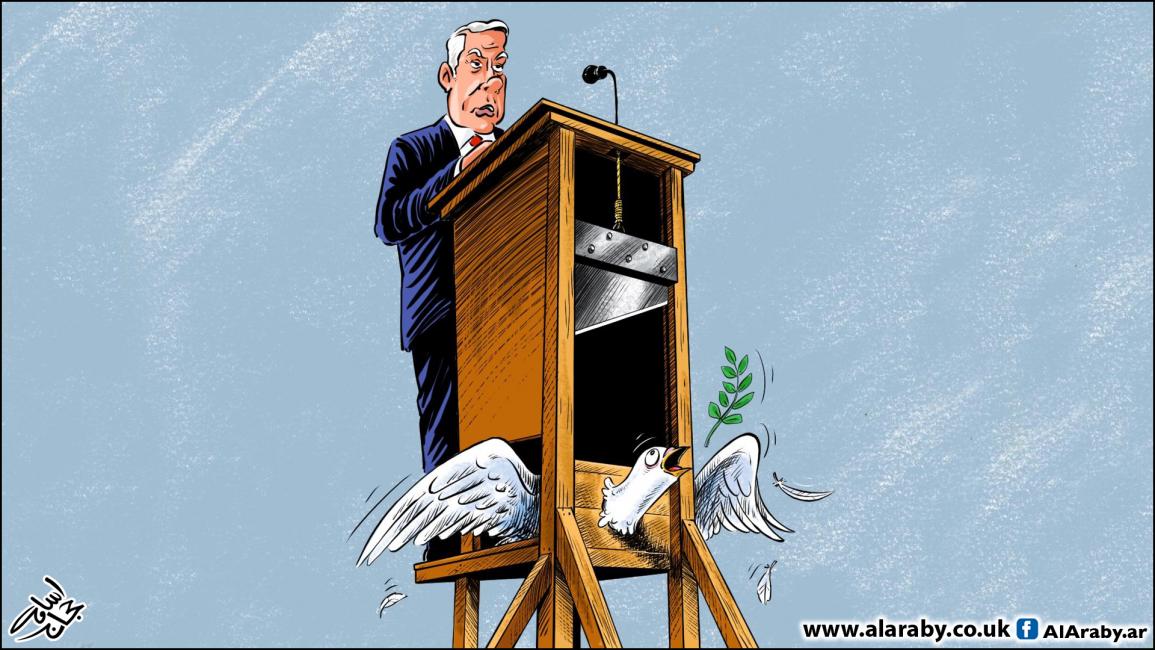

على حوافّ الصراع في فلسطين وعليها، وجرّاء انسداد كل دروب السياسة والحوار والمفاوضات، وفي ظل توتراتٍ متصاعدة، ينشأ اليوم لدى أطراف الصراع، لوثات شخصنة ذاتية وفئوية، قلما عهدناها من قبل؛ إذ يريد كل طرف الاحتفاظ بما ملك ويملك من "كاريزما الزعامة"، ولكن المأزومة، التي تعاني من خيبات الفشل والإحباط والاصطدام بطرق مغلقة، وأساليب لم تعد تجدي للخروج من قيعان الخسارات الدائمة، أو الاستمرار بالنهج نفسه، أملا في تحقيق نجاحاتٍ خارقة، من دون تحقيق ما يصبو إليه كل طرف، لكن الشخصنة والإيغال في دروب التذويت لن تقود لا رئيس حكومة العدو الإسرائيلي، نتنياهو، وائتلافه المتطرّف (المنحل أخيرا)، ولا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من جهة، ولا حركة حماس من جهة أخرى، للخروج من مآزقهم الخاصة التي حشروا ذواتهم فيها، أملا في السيطرة على كامل مشهد الصراع، من حيث هو صراع يتجاوز الأشخاص والفئويات الفصائلية والحزبية والجهوية والأيديولوجيات المنخورة، والبرامج القاصرة عن بلوغ أهدافٍ شعبيةٍ عامة تخص الكل الفلسطيني في كامل أرض الوطن التاريخي، كما في الشتات.

على أن نتنياهو نفسه، وهو الحالم بولاية خامسة، لا يقل فشلا وإحباطا وحيرة وفقدانا لليقين، ليس جرّاء ما تتعرّض له سياساته من الإسرائيليين داخل ائتلافه وفي كيانه، ومجموع السهام القضائية التي بات يتعرّض لها جراء تحقيقات الشرطة في قضايا متهم بها، هو وزوجته سارة، في الوقت الذي تكشفت فيه سلسلة المواجهات الشعبية في غزة، وتصعيد التوتر في الضفة

الغربية، ورفع وتيرة مواجهات المقاومة الشعبية، وبعض عمليات مسلحة، عن فقدان الردع وتراجع قدرة الجيش، وقبلها قدرة القرار السياسي على اتخاذ قراراتٍ حاسمة، نظرا إلى غياب وفقدان "الإجماع" الصهيوني داخل الائتلاف، وفي مجلس الوزراء المصغر (الكابينت) وفي المجتمع، وبين الجمهور في أوقات الشدة، كما الحال في السابق.

أما اليوم فالحكومة ورئيسها وبعض أطرافها المكبلين بعدم قدرتهم على تحمل مسؤولية أي قرارات قد تعرّضهم للمساءلة والتحقيق، وتقلل من حظوظهم وفرصهم بالفوز في الانتخابات المبكرة المقبلة، مربكون أشد الإرباك، وقلقون من وضعٍ لم يعد يجلب لهم ما يتمنّون من الأمان والاستقرار في أوضاعهم الذاتية، وفي أوضاع كيانهم بشكل عام.

في العموم، يمكن القول إن الشخصنة وسلطة الذات على الموضوع/ المشروع: الصهيوني بالنسبة لكيان الاحتلال الكولونيالي، وتغليب المصالح الفردية أو الحزبية، كما أضحت تتبدّى وتتكشف عن ضعف ووهن ومؤثرات مهمة على السياسات العامة داخل كيان الاحتلال، والمشروع الوطني الفلسطيني بالنسبة للفلسطينيين، باعتبارهم شعبا صاحب هوية وطنية موحدة، هذه الشخصنة والسلطة يستحيل تجزئتهما؛ مثل هذه السلطة أو تلك، هي الأكثر إضرارا بمجموع الأهداف العامة والتطلعات الوطنية الفلسطينية. في الوقت الذي تسعى فيه سلطة الاحتلال إلى حصد مزيدٍ من الاستيطان وإخلاء الأرض الفلسطينية من أصحابها، واعتبار الصراع ديموغرافيا بامتياز.

لقد هدف المشروع الصهيوني، منذ بداياته الأولى، إلى إقرار مبدأ "التجميع الديمغرافي" لليهود من كل العالم، في فلسطين، الوطن التاريخي للشعب الفلسطيني، وما كان لهذه العملية أن تتم من جهة ثانية، من دون إعمال قانون "التفريغ الديمغرافي" الذي عملت من أجل إتمامه الحركة الصهيونية، وبتواطؤ بريطانيا الدولة المنتدبة على فلسطين ودعمها، وبدعم من رأسماليات الغرب الإمبريالي التي رأت في قيام دولة "التجميع الديمغرافي" ليهود الشتات (إسرائيل) ضمانة الحماية لمصالحها في المنطقة.

ومنذ نكبة العام 1948 تستمر عملية تفريغ فلسطين من أصحابها، في وقت كان يحاول المشروع الوطني الفلسطيني أن يترك بصماتٍ واضحة على عملية تجميع الفلسطينيين، ديمغرافيا ووطنيا، إلا أن اتفاقات أوسلو للأسف وضعت حدا ليس لتلك العملية، بل أوجدت علاماتٍ فارقة على تفسيخ وحدة وطنية، عمّدتها قوى الحركة الوطنية بالدم، فكان الانقسام السياسي والجغرافي منذ العام 2007 العامل الأكثر إيلاما في إيقاع مزيد من الأضرار ليس بوحدة الديمغرافيا الفلسطينية، بل وبوحدة الآمال والتطلعات والعلاقات الوطنية، الأمر الذي قاد ويقود الوضع الوطني برمته إلى منزلقات التشتيت الديمغرافي، وعودة مسلكيات التحكم بشخصنة الصراع في المستويات القيادية، واعتبار ما حازته وتحوزه من مكتسبات شخصية، وكأنها ملك الجميع، وهذا بعيد عن المنطق والعقل، بل هو أقرب إلى الأدلجة والتذويت الفئوي، في أبرز تجليات صراعٍ مشخصن على حساب صراع وطني حاد.

وإذ تتخذ منظمات الإرهاب الإسرائيلي من البؤر الاستيطانية ملاذاتٍ آمنة، تدير منها نشاطاتها الإرهابية، بدعم من حكومة الائتلاف اليميني المتطرّف، وأحزابها وجيشها ومؤسساتها الأمنية، فإن مضمون الصراع الجاري اليوم في القدس والضفة الغربية عموما ليس مختلفا، كونه ديمغرافيا بامتياز، فبعد عام من قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال، ونقل السفارة الأميركية إليها، تفيد معطيات نشرت أخيرا بأن 220 ألف مستوطن يقيمون اليوم في القدس الشرقية التي احتلت عام 1967، علما أن نسبة الفلسطينيين قبل ذلك كانت تصل إلى 38% من إجمالي عدد السكان في القدس بشطريْها؛ في حين أن الجانب الإسرائيلي في مخططه الجديد (2050) يتحدث عن ضم الكتل الاستيطانية خارج حدود القدس، وإخراج سكان فلسطينيين يزيد عددهم عن 150 ألفا، ووضعهم في "منطقة رمادية" ليست تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وليست تحت السيطرة الاحتلالية، بل هي منطقةٌ الأمن فيها إسرائيلي، لكن الإدارة عربية. وتنتشر في هذه المناطق ظواهر اجتماعية إشكالية كثيرة، من دون خضوعها لأي رقابة.

وفي سلوك يدلل على مزيد من التغول الاستيطاني، اتخذت حكومة الاحتلال قرارات مُبيتة وإجراءات انتقامية لوضع اليد على مزيد من الأرض الفلسطينية، حيث اتخذ رئيس حكومة الاحتلال وزير الجيش، بنيامين نتنياهو، قرارا في ختام جلسة مشاوراتٍ أمنية موسعة في مقر وزارة الجيش بتل أبيب، بشرعنة مزيد من منازل المستوطنين في الضفة، وأوصى المستشار القانوني لحكومته بالسماح ببناء 82 وحدة استيطانية في مستوطنة عوفرا التي وقعت على مدخلها عملية مسلحة، فيما صادق المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أفيحاي ماندلبليت، بالتنسيق مع وزيرة القضاء، إيليت شاكيد، لشرعنة 2000 منزل استيطاني غير قانوني في الضفة الغربية، كانت مثار خلاف خلال السنوات الماضية.

وعلى هدي هذه السياسة الكولونيالية البغيضة، أقرّت اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة الاحتلال، قبل أيام، مقترح قانون جديد لتشريع "البؤر الاستيطانية غير القانونية"، قدمه عضو الكنيست من حزب البيت اليهودي، ويعني هذا الإقرار اعتماد مقترح القانون من الائتلاف الحكومي، وإلزام كل أعضاء الائتلاف بالتصويت إلى جانب القانون عند طرحه على الكنيست لإقراره بالقراءات الثلاث.

وبعيدا عن سياسات الاستيطان والإحلال والاحتلال الاستيطاني العنصري، وفي ثنايا الصراعات أو المنافسات، أيا تكن طبيعتها، لا يمكن تغييب عنصر الشخصنة، وتبرز إلى العلن في الصراع في بلادنا، سيما في الآونة الأخيرة، شخصنات من أنواع مختلفة ولأهداف مختلفة، ومن أبرز تجلياتها أن من طبائع السلطة (أي سلطة) ذاك الجنون الطاغي على سلوك من يسعون إلى البقاء في واجهة المشهد، ولو مكابرة وعنادا، حتى لو أضاعوا فرص سلوك دروب الرشد والحكمة والعقلانية؛ المهم الفوز والانتصار دائما على أي آخر. وحال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو نموذج فاقع لاستبداد العبودية السلطوية، وأساطينها في بلادٍ تغوّل فيها الاستبداد، حتى غدا هو العنصر الطاغي على سلطات حكم ظاهرة ومستترة، مباشرة وعميقة، ما عاد لها من مهام وظيفية سوى الاستثمار في تقديس الطاغية، والتجديد له، ورفعه إلى مصاف القائد الملهم الذي لا يأتيه الباطل أبدا، وهي لا تختلف عن استبدادات اليمين الشعبوي في تطرّفه، حيث السلطة في الحالين لا ترى من الصورة سوى صورة الذات المتعالية والنرجسية الأنانية، كما بدت وتبدو صورة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مواجهة العالم، حتى ولو طغت على صورة المؤسسات، في بلادٍ رست صورتها كونها بلاد مؤسسات، لا بلاد حكم فردي مطلق، كما حال بلدان الديكتاتورية والاستبداد الفردي والعبوديات الزعاماتية المطلقة، أو التي يراد لها أن تبقى إلى الأبد.

أما اليوم فالحكومة ورئيسها وبعض أطرافها المكبلين بعدم قدرتهم على تحمل مسؤولية أي قرارات قد تعرّضهم للمساءلة والتحقيق، وتقلل من حظوظهم وفرصهم بالفوز في الانتخابات المبكرة المقبلة، مربكون أشد الإرباك، وقلقون من وضعٍ لم يعد يجلب لهم ما يتمنّون من الأمان والاستقرار في أوضاعهم الذاتية، وفي أوضاع كيانهم بشكل عام.

في العموم، يمكن القول إن الشخصنة وسلطة الذات على الموضوع/ المشروع: الصهيوني بالنسبة لكيان الاحتلال الكولونيالي، وتغليب المصالح الفردية أو الحزبية، كما أضحت تتبدّى وتتكشف عن ضعف ووهن ومؤثرات مهمة على السياسات العامة داخل كيان الاحتلال، والمشروع الوطني الفلسطيني بالنسبة للفلسطينيين، باعتبارهم شعبا صاحب هوية وطنية موحدة، هذه الشخصنة والسلطة يستحيل تجزئتهما؛ مثل هذه السلطة أو تلك، هي الأكثر إضرارا بمجموع الأهداف العامة والتطلعات الوطنية الفلسطينية. في الوقت الذي تسعى فيه سلطة الاحتلال إلى حصد مزيدٍ من الاستيطان وإخلاء الأرض الفلسطينية من أصحابها، واعتبار الصراع ديموغرافيا بامتياز.

لقد هدف المشروع الصهيوني، منذ بداياته الأولى، إلى إقرار مبدأ "التجميع الديمغرافي" لليهود من كل العالم، في فلسطين، الوطن التاريخي للشعب الفلسطيني، وما كان لهذه العملية أن تتم من جهة ثانية، من دون إعمال قانون "التفريغ الديمغرافي" الذي عملت من أجل إتمامه الحركة الصهيونية، وبتواطؤ بريطانيا الدولة المنتدبة على فلسطين ودعمها، وبدعم من رأسماليات الغرب الإمبريالي التي رأت في قيام دولة "التجميع الديمغرافي" ليهود الشتات (إسرائيل) ضمانة الحماية لمصالحها في المنطقة.

ومنذ نكبة العام 1948 تستمر عملية تفريغ فلسطين من أصحابها، في وقت كان يحاول المشروع الوطني الفلسطيني أن يترك بصماتٍ واضحة على عملية تجميع الفلسطينيين، ديمغرافيا ووطنيا، إلا أن اتفاقات أوسلو للأسف وضعت حدا ليس لتلك العملية، بل أوجدت علاماتٍ فارقة على تفسيخ وحدة وطنية، عمّدتها قوى الحركة الوطنية بالدم، فكان الانقسام السياسي والجغرافي منذ العام 2007 العامل الأكثر إيلاما في إيقاع مزيد من الأضرار ليس بوحدة الديمغرافيا الفلسطينية، بل وبوحدة الآمال والتطلعات والعلاقات الوطنية، الأمر الذي قاد ويقود الوضع الوطني برمته إلى منزلقات التشتيت الديمغرافي، وعودة مسلكيات التحكم بشخصنة الصراع في المستويات القيادية، واعتبار ما حازته وتحوزه من مكتسبات شخصية، وكأنها ملك الجميع، وهذا بعيد عن المنطق والعقل، بل هو أقرب إلى الأدلجة والتذويت الفئوي، في أبرز تجليات صراعٍ مشخصن على حساب صراع وطني حاد.

وإذ تتخذ منظمات الإرهاب الإسرائيلي من البؤر الاستيطانية ملاذاتٍ آمنة، تدير منها نشاطاتها الإرهابية، بدعم من حكومة الائتلاف اليميني المتطرّف، وأحزابها وجيشها ومؤسساتها الأمنية، فإن مضمون الصراع الجاري اليوم في القدس والضفة الغربية عموما ليس مختلفا، كونه ديمغرافيا بامتياز، فبعد عام من قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال، ونقل السفارة الأميركية إليها، تفيد معطيات نشرت أخيرا بأن 220 ألف مستوطن يقيمون اليوم في القدس الشرقية التي احتلت عام 1967، علما أن نسبة الفلسطينيين قبل ذلك كانت تصل إلى 38% من إجمالي عدد السكان في القدس بشطريْها؛ في حين أن الجانب الإسرائيلي في مخططه الجديد (2050) يتحدث عن ضم الكتل الاستيطانية خارج حدود القدس، وإخراج سكان فلسطينيين يزيد عددهم عن 150 ألفا، ووضعهم في "منطقة رمادية" ليست تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وليست تحت السيطرة الاحتلالية، بل هي منطقةٌ الأمن فيها إسرائيلي، لكن الإدارة عربية. وتنتشر في هذه المناطق ظواهر اجتماعية إشكالية كثيرة، من دون خضوعها لأي رقابة.

وفي سلوك يدلل على مزيد من التغول الاستيطاني، اتخذت حكومة الاحتلال قرارات مُبيتة وإجراءات انتقامية لوضع اليد على مزيد من الأرض الفلسطينية، حيث اتخذ رئيس حكومة الاحتلال وزير الجيش، بنيامين نتنياهو، قرارا في ختام جلسة مشاوراتٍ أمنية موسعة في مقر وزارة الجيش بتل أبيب، بشرعنة مزيد من منازل المستوطنين في الضفة، وأوصى المستشار القانوني لحكومته بالسماح ببناء 82 وحدة استيطانية في مستوطنة عوفرا التي وقعت على مدخلها عملية مسلحة، فيما صادق المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أفيحاي ماندلبليت، بالتنسيق مع وزيرة القضاء، إيليت شاكيد، لشرعنة 2000 منزل استيطاني غير قانوني في الضفة الغربية، كانت مثار خلاف خلال السنوات الماضية.

وعلى هدي هذه السياسة الكولونيالية البغيضة، أقرّت اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة الاحتلال، قبل أيام، مقترح قانون جديد لتشريع "البؤر الاستيطانية غير القانونية"، قدمه عضو الكنيست من حزب البيت اليهودي، ويعني هذا الإقرار اعتماد مقترح القانون من الائتلاف الحكومي، وإلزام كل أعضاء الائتلاف بالتصويت إلى جانب القانون عند طرحه على الكنيست لإقراره بالقراءات الثلاث.

وبعيدا عن سياسات الاستيطان والإحلال والاحتلال الاستيطاني العنصري، وفي ثنايا الصراعات أو المنافسات، أيا تكن طبيعتها، لا يمكن تغييب عنصر الشخصنة، وتبرز إلى العلن في الصراع في بلادنا، سيما في الآونة الأخيرة، شخصنات من أنواع مختلفة ولأهداف مختلفة، ومن أبرز تجلياتها أن من طبائع السلطة (أي سلطة) ذاك الجنون الطاغي على سلوك من يسعون إلى البقاء في واجهة المشهد، ولو مكابرة وعنادا، حتى لو أضاعوا فرص سلوك دروب الرشد والحكمة والعقلانية؛ المهم الفوز والانتصار دائما على أي آخر. وحال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو نموذج فاقع لاستبداد العبودية السلطوية، وأساطينها في بلادٍ تغوّل فيها الاستبداد، حتى غدا هو العنصر الطاغي على سلطات حكم ظاهرة ومستترة، مباشرة وعميقة، ما عاد لها من مهام وظيفية سوى الاستثمار في تقديس الطاغية، والتجديد له، ورفعه إلى مصاف القائد الملهم الذي لا يأتيه الباطل أبدا، وهي لا تختلف عن استبدادات اليمين الشعبوي في تطرّفه، حيث السلطة في الحالين لا ترى من الصورة سوى صورة الذات المتعالية والنرجسية الأنانية، كما بدت وتبدو صورة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مواجهة العالم، حتى ولو طغت على صورة المؤسسات، في بلادٍ رست صورتها كونها بلاد مؤسسات، لا بلاد حكم فردي مطلق، كما حال بلدان الديكتاتورية والاستبداد الفردي والعبوديات الزعاماتية المطلقة، أو التي يراد لها أن تبقى إلى الأبد.