28 ديسمبر 2021

في الضرورة الوطنية للشرعيات الفلسطينية

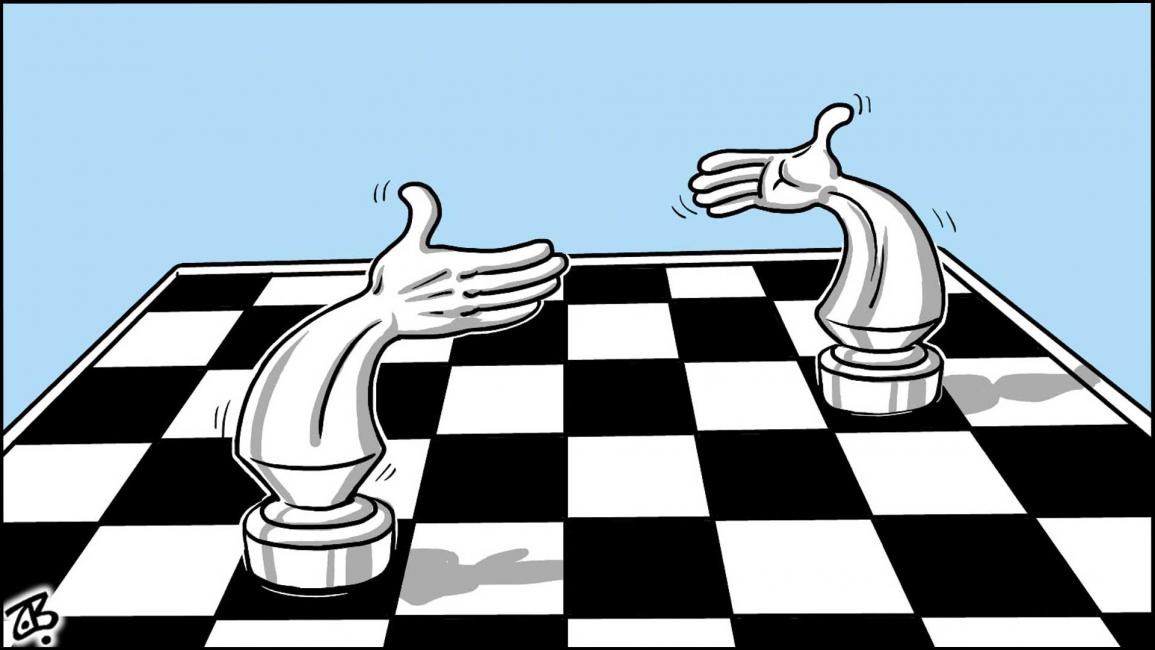

كلما حاول الوضع الوطني الفلسطيني إعادة التئامه، أمام الأخطار والتحديات المحدقة بالوطن وبشعبه وقضيته، الخاصة بعموم أبناء الشعب الفلسطيني، داخل الوطن وفي الشتات؛ كلما ازداد انفلاشاً وتشرذما مرة أخرى، وذلك بفضل الفئويات الفصائلية والسلطوية التي أسهمت مساهماتٍ فعالة في إقامة مزيد من الشروخ والانقسامات والخلافات، ليس السياسية أو التنظيمية أو الاجتماعية، بل وفي كل ما يتعلق بالوضع الوطني، حتى تآكلت الشرعيات، وفقدت كل إمكانيةٍ بإصلاح ذاتها، في حين باتت كل شرعيةٍ تنظر إلى الأخرى من زاوية أنها ما زالت تحوز الشرعية، فيما الأخرى فقدت شرعيتها منذ انتهاء المدة المحدّدة للرئاسة أو المجلس التشريعي، وهو ما ينطبق على شرعيات الفصائل وقياداتها المعتقة تعتيقا مزدوجا، داخل تنظيماتها وفي إطار منظمة التحرير، حتى طاول الستاتيك وتوقف دورة الحياة الفلسطينية كامل الأطر المفترض أنها من طبيعة كفاحية، لا من طبيعةٍ وظيفية، حتى تستجيب لإخضاعات "رب عمل" جل ما يسعى إليه أن يبدو ممسكا بـ "قيادةٍ" آمنت بأوهام التفاوض على حساب واقعية الأهداف التي انزاحت عن سكة الواقع، نحو منزلقاتٍ خطرة محفوفة بوقائع تصفوية، لا تخطئها العين السياسية الوطنية الثاقبة.

من الأخطاء إلى الخطايا، نشهد اليوم انتقالات تخطي الشرعيات أو الجدال في شأنها، في اتجاهاتٍ أضحت فيها سلطات "الأمر الواقع" في جناحي الوطن المنقسم على ذاته، تحتمي كل منها خلف متاريسها الخاصة، وما تعتبره شرعيتها العامة التي انتزعتها بالقوة: قوة السلاح أو قوة الأيديولوجيا القاهرة، أو تلك التاريخية الموروثة عن وضعٍ سابقٍ وقيادة تاريخية سابقة؛ وكل هذا لا يؤسس أو يرسي شرعيةً لأي كان، إلا إذا كانت هناك توافقات كاملة على مفاهيم الشرعية والأهداف السياسية والبرنامجية، مع التخفيف من غلواء الروح الفئوية والفصائلية،

والخيالات والتخييلات المقيتة، عن دور أو أدوار جرى إعدامها والتخلي عنها لصالح ترسيم أدوارٍ جديدةٍ غير جدية، تحفّها المطامع والمطامح السلطوية والعلاقات الزبائنية التي أوردتنا موارد تهلكةٍ أكثر من جدية في خطورتها ومآلاتها المحتمة، وهي مما لم تزل الساحة الفلسطينية تعاني ويلاتها، تماما كما مرّت الساحة العربية عموما وبالإجمال في الأدوار نفسها، من حيث الاستبداد السياسي والديني والمجتمعي، والارتباط التبعي بالخارج، والتخادم الزبائني والمصلحي، وما كان ويكون من نتائج كل هذا ابتعاد أي أملٍ بالإصلاح الجدي والتغيير المنشود، وهيمنة ستاتيك التضاد مع الثورة والتنوير، ووقف انتشار قيم التسامح وأخلاقيات ثقافةٍ وطنيةٍ لا تفريطية، السلطة المفرغة من السياسة والأخلاق وحس العدالة هي من تقف مع الثورة المضادة، وتستمر في صفها وتعمل على دعمها.

ولئن لم يكن ممكنا في ظل التراجعات الكفاحية والوطنية، وسيادة أنماط الانقسامات والتقاسمات الجغرافية والسياسية، إلا أن يتحوّل النظام السياسي الفلسطيني إلى منتجٍ للأزمات الذاتية، فهو ومن جرّاء العقم الذي أصاب كامل تشكيلة المؤسسات الوطنية والفصائلية، فقد أصيبت تقاليد "القيادة الجماعية" في مقتل، بما فيها المواقع القيادية الأولى، حتى بتنا أمام "رؤية برنامجية" لشخصٍ واحد، يفرض ومن موقعه، وبمن "امتلك" من شخصيات وشخصنات السلطة غير الكفاحية، ما يجب على الكل الوطني أن يشارك في إقراره، من قبيل التوافق على مواعيد الانتخابات الكفيلة بتجديد دماء الشرعيات الوطنية، أو تحديد مواعيد انعقاد بعض المؤسسات، كالمجلس الوطني. وكلنا يتذكر كيف كانت دورات انعقاد المجلس تتم عبر توافق الكل الوطني، لا عبر اتفاق فئوي وجزئي بين الرئيس ولجنته المركزية المنبثقة عن المؤتمر السابع، ومن ثم الإيعاز للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بإعلان عقد المجلس الوطني يوم 6 - 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، بمن حضر، في رام الله لمن يستطيع الدخول والوصول، وجلسة عبر الفيديو كونفرنس في بيروت لمن لا يستطيع الحضور أو تمنعه إسرائيل من الدخول.. وذلك وفق حسابات الرئيس محمود عباس واعتباراته للمجلس الوطني، كون هذا المجلس "المرجعية الشرعية الوحيدة" التي يمكن أن تعيد انتخابه رئيسا.. وغير ذلك من إجراءات، منها حل المجلس التشريعي، والمضي بإلإجراءات المالية ضد قطاع غزة، ورعاية أسس الانقسام والتقاسم لجناحي الوطن.

وهذا كله وضع طارئ وطارد لكيفية تشكيل "القيادة الفلسطينية" ما بعد "أوسلو" وقيام السلطة الوطنية، وإحلال رمزيتها محل ما يفترض أنها القيادة الفلسطينية المتشكلة من الكل الوطني، لا من بعض هذا الكل الذي أصبح "المتصرّف الأوحد" بشؤون الشعب الفلسطيني وشجونه في الداخل والخارج، وتلك طامة كبرى مضافة إلى ما بلغه الوضع الوطني من تراجعاتٍ وتشكلات شتى في صفوفه الداخلية، كما في مواجهة مهام تحرّر وطني، ما زالت تنتظر من يتصدّى لها وفق مبادئ ما يتوجب أن يكون عليه التحرّر الوطني، لا كما يتوجب على سلطة بلا أفق، وبدون برنامج يجمع الكل الوطني حول أهدافه القريبة والبعيدة، من دون تفريط أو مساومات غير مبدئية.

وإذا كان للشرعيات الفلسطينية لزوم ما يلزم، لجهة ضروراتها الوطنية أولا، والدستورية

والقانونية ثانياً، فهي لا يمكن أن تكون إلا خيارا وطنيا بالضرورة، حفاظاً على قدسية المشروع الوطني، على ما درجت "العادة" الفلسطينية في "غابة البنادق"، لا وفق ما يراد للحالة الفلسطينية أن تكون عليه اليوم في غابة السلطويات الفئوية المتناحرة، واستبداد الفئويات الأحادية، وهي تقضي جل وقتها في العمل على اكتشاف من يعارضها واستكشافه، للعمل على إقصائه وإبعاده عن ساحةٍ تتحكم فيها السلطة وأجهزتها الأمنية وتنسيقها الأمني مع الاحتلال؛ على الضد من الكفاح الوطني التحرّري، في ظل شن حرب السلطويات ضده، واعتبار القائمين به أشخاصا أو كيانات، معادية للذات السلطوية، وهذا قمة الإسفاف في الابتعاد عن تقاليد العمل الوحدوي الوطني ضد الاحتلال الإسرائيلي، العدو الرئيس لشعبنا.

لم يكن المشروع الوطني الفلسطيني، في أي يوم، فئوياً، بل هو وطني وحدوي وتعدّدي بالضرورة، وليس "شركة مساهمة" تتبع مجلس إدارة على رأسه رئيسٌ يستبد برأيه في كل شاردة وواردة، وما يستلزمه المشروع الوطني التحرّري من إدارة صراع مع العدو، غير ما نراه ورأيناه سابقا من صراع أدوات تلك الإدارة فيما بينها، الأمر الذي تحوّل معه الصراع إلى شكل من الإدارة الفاشلة، تماما كما في تحول الدول وإداراتها السلطوية إلى دول فاشلة، تستلزم التغيير؛ تغيير إداراتها بفعل قوى التغيير، وإراداتها الكفاحية واقترانها بوعيٍ جماعي، يخلّص الواقع من قيود "الأمر الواقع"، ويخلّص الناس من سلاسل العبودية للحاكم الفرد وسلطة الجماعة الفردية أو الأحادية المستبدة.

وبغير ذلك، لن يكون ممكناً أن تستعيد الشرعيات ما يمكنها من إرادتها الحرة دستورياً وقانونياً، في حين سيبقى الانشغال بإدارة أزمات الوضع الفلسطيني يشغل الفلسطينيين بأزماتهم الداخلية، ويحرف مسارات صراعهم مع الاحتلال.

من الأخطاء إلى الخطايا، نشهد اليوم انتقالات تخطي الشرعيات أو الجدال في شأنها، في اتجاهاتٍ أضحت فيها سلطات "الأمر الواقع" في جناحي الوطن المنقسم على ذاته، تحتمي كل منها خلف متاريسها الخاصة، وما تعتبره شرعيتها العامة التي انتزعتها بالقوة: قوة السلاح أو قوة الأيديولوجيا القاهرة، أو تلك التاريخية الموروثة عن وضعٍ سابقٍ وقيادة تاريخية سابقة؛ وكل هذا لا يؤسس أو يرسي شرعيةً لأي كان، إلا إذا كانت هناك توافقات كاملة على مفاهيم الشرعية والأهداف السياسية والبرنامجية، مع التخفيف من غلواء الروح الفئوية والفصائلية،

ولئن لم يكن ممكنا في ظل التراجعات الكفاحية والوطنية، وسيادة أنماط الانقسامات والتقاسمات الجغرافية والسياسية، إلا أن يتحوّل النظام السياسي الفلسطيني إلى منتجٍ للأزمات الذاتية، فهو ومن جرّاء العقم الذي أصاب كامل تشكيلة المؤسسات الوطنية والفصائلية، فقد أصيبت تقاليد "القيادة الجماعية" في مقتل، بما فيها المواقع القيادية الأولى، حتى بتنا أمام "رؤية برنامجية" لشخصٍ واحد، يفرض ومن موقعه، وبمن "امتلك" من شخصيات وشخصنات السلطة غير الكفاحية، ما يجب على الكل الوطني أن يشارك في إقراره، من قبيل التوافق على مواعيد الانتخابات الكفيلة بتجديد دماء الشرعيات الوطنية، أو تحديد مواعيد انعقاد بعض المؤسسات، كالمجلس الوطني. وكلنا يتذكر كيف كانت دورات انعقاد المجلس تتم عبر توافق الكل الوطني، لا عبر اتفاق فئوي وجزئي بين الرئيس ولجنته المركزية المنبثقة عن المؤتمر السابع، ومن ثم الإيعاز للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بإعلان عقد المجلس الوطني يوم 6 - 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، بمن حضر، في رام الله لمن يستطيع الدخول والوصول، وجلسة عبر الفيديو كونفرنس في بيروت لمن لا يستطيع الحضور أو تمنعه إسرائيل من الدخول.. وذلك وفق حسابات الرئيس محمود عباس واعتباراته للمجلس الوطني، كون هذا المجلس "المرجعية الشرعية الوحيدة" التي يمكن أن تعيد انتخابه رئيسا.. وغير ذلك من إجراءات، منها حل المجلس التشريعي، والمضي بإلإجراءات المالية ضد قطاع غزة، ورعاية أسس الانقسام والتقاسم لجناحي الوطن.

وهذا كله وضع طارئ وطارد لكيفية تشكيل "القيادة الفلسطينية" ما بعد "أوسلو" وقيام السلطة الوطنية، وإحلال رمزيتها محل ما يفترض أنها القيادة الفلسطينية المتشكلة من الكل الوطني، لا من بعض هذا الكل الذي أصبح "المتصرّف الأوحد" بشؤون الشعب الفلسطيني وشجونه في الداخل والخارج، وتلك طامة كبرى مضافة إلى ما بلغه الوضع الوطني من تراجعاتٍ وتشكلات شتى في صفوفه الداخلية، كما في مواجهة مهام تحرّر وطني، ما زالت تنتظر من يتصدّى لها وفق مبادئ ما يتوجب أن يكون عليه التحرّر الوطني، لا كما يتوجب على سلطة بلا أفق، وبدون برنامج يجمع الكل الوطني حول أهدافه القريبة والبعيدة، من دون تفريط أو مساومات غير مبدئية.

وإذا كان للشرعيات الفلسطينية لزوم ما يلزم، لجهة ضروراتها الوطنية أولا، والدستورية

لم يكن المشروع الوطني الفلسطيني، في أي يوم، فئوياً، بل هو وطني وحدوي وتعدّدي بالضرورة، وليس "شركة مساهمة" تتبع مجلس إدارة على رأسه رئيسٌ يستبد برأيه في كل شاردة وواردة، وما يستلزمه المشروع الوطني التحرّري من إدارة صراع مع العدو، غير ما نراه ورأيناه سابقا من صراع أدوات تلك الإدارة فيما بينها، الأمر الذي تحوّل معه الصراع إلى شكل من الإدارة الفاشلة، تماما كما في تحول الدول وإداراتها السلطوية إلى دول فاشلة، تستلزم التغيير؛ تغيير إداراتها بفعل قوى التغيير، وإراداتها الكفاحية واقترانها بوعيٍ جماعي، يخلّص الواقع من قيود "الأمر الواقع"، ويخلّص الناس من سلاسل العبودية للحاكم الفرد وسلطة الجماعة الفردية أو الأحادية المستبدة.

وبغير ذلك، لن يكون ممكناً أن تستعيد الشرعيات ما يمكنها من إرادتها الحرة دستورياً وقانونياً، في حين سيبقى الانشغال بإدارة أزمات الوضع الفلسطيني يشغل الفلسطينيين بأزماتهم الداخلية، ويحرف مسارات صراعهم مع الاحتلال.