06 نوفمبر 2024

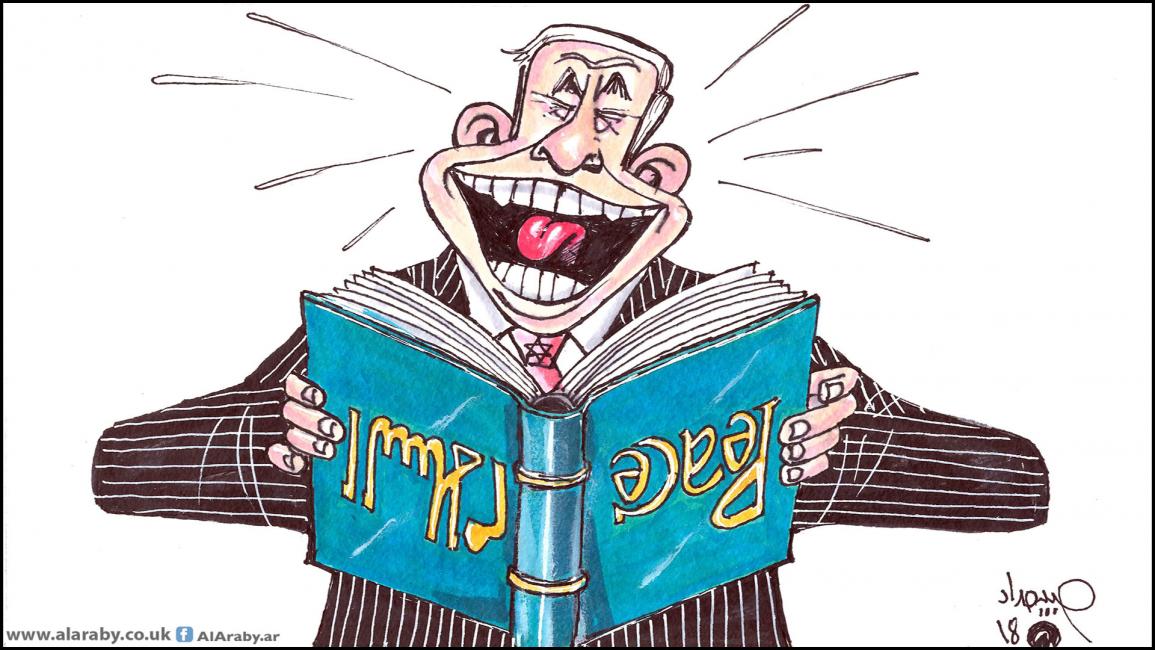

لماذا لا ينحاز الإسرائيليون للسلام؟

بيّن مقال الأسبوع الفائت (3/6/2020)، في تناوله جريمة قتل الشاب الفلسطيني إياد الحلاّق الذي يعاني من التوحّد برصاص جنود دولة الاحتلال، أن كراهية العربي لمجرّد كونه كذلك لا تزال تشكّل الإجماع القوميّ الأبقى في صفوف الإسرائيليين. وانتهى بالإشارة إلى أن هذا الإجماع لم يخضع إلى التقادم، حتى بعد انطلاق ما تسمى "عملية السلام" في النصف الأول من التسعينيات، وما أنتجته من تفاعلاتٍ وتأثيرات لاحقة، وصولًا إلى الآن. ويعود أحد أسباب ذلك، كما تؤكد أبحاث كثيرة، إلى أن هذه العملية لم تترك تأثيرًا يمكن عدّه انعطافيًا، نظرًا إلى أن تعامل معظم الكُتّاب معها جرى باعتبارها مرحلةً استثنائيةً وخارجةً عن المألوف.

يقف في مقدمة هذه الأبحاث تلك التي تنتمي إلى علم النفس السياسي، وأبرزها ما يصدر عن الباحث دانييل بار طال، الذي يواظب على درس الأساس النفساني - الاجتماعي الذي يقف عليه الصراع مع الفلسطينيين. ولا يدّعي تحليل جميع العوامل والمنظومات والسيرورات النفسانية الضالعة في الصراع، بل يركّز على الأساسيّ منها، التي تؤثر بصورة بالغة في استبطان المجتمع الإسرائيلي الواقع، بقدر ما تؤثر في السلوك الجماعيّ له، فمثلًا فيما يتعلّق بعامل التنشئة الاجتماعيّة، وجد في فحص متجدّد أجراه عام 1997 أن كتب التدريس العبرية ظلّت تعاني من الثبات في الماضي، من غير أدنى تغيير يتناسب على الأقل مع "عملية السلام". وجزم أن السلام بقي خارج حدود المدرسة الإسرائيلية، لأن من نظر إليه فعل ذلك بوصفه شيئًا ما منتميًا إلى السياسة وتختلف الآراء حوله، أو بوصفه انحرافًا طفيفًا عن مسار تاريخٍ حافل بالحروب، وبقي لسان الحال يقول: ما جدوى تغيير الكتب إذا كان السلام، وفق المنظور السالف، فصلًا قصيرًا لن يصمد طويلًا؟

وبرأيه، يتطلب الانحياز إلى السلام أكثر شيء تعاملًا إيجابيًا حيال الإنسان الفلسطيني، في حين أن التعامل حياله سلبي على نحو شبه مطلق، ويتم حقنه في جيلٍ مبكّر لجميع فئات مجتمع دولة الاحتلال، بصورةٍ غير مرهونة بتاتًا بموقف فئة معينة دون غيرها. وحتى التربية في البيت الإسرائيلي ليس بإمكانها أن تحول دون اكتساب تعامل ثقافي سلبي إزاء العرب، إذ إنّ أولاد إسرائيل اليهود يتعلمون التنميط السلبي للعربي من ثقافة المجتمع عمومًا. ويصبح هذا التعامل السلبي مركزيًا لدى معرفة مصطلح "عربي"، ويتفاقم في جيل الطفولة حتى سن تسعة وعشرة أعوام، حيث يبلغ ذروته. وبعد ذلك قد تبدأ ما يمكن اعتبارها سيرورة اعتدالٍ متدرّجة، لكن في الحالات جميعًا يظل مفهوم العربي سلبيًا بكيفية ما.

ولدى استحضار أبحاث أخرى، منها ما نُشر خلال الأعوام القليلة الفائتة، يمكن الخلوص إلى نتيجة أن منظومة التعليم الصهيونية ما فتئت تشدّد على حالة تفرّد تَسِم "أمة يهودية" في بحثها الدؤوب عن السيادة في وطنٍ حَباهم "الكتاب المقدّس" به، وعلى منح أفضلياتٍ وميزاتٍ لوعي المستوطنين الصهاينة على حساب الشعب المستعمَر وما يقترن بذلك من تركيز على نيات المستوطنين وعدم الالتفات إلى النتائج المترتبة على أفعالهم.

في ضوء ذلك، يواصل التنميط السلبي للفلسطيني أداء دور مركزي، لا في تفسير الواقع فحسب، إنما أيضًا يشكّل عقبةً في مسار التوصل إلى حلّ بطرقٍ سلمية، فعبر هذا التنميط يجري إصدار الحكم على الخصم. وهو يؤدّي حتمًا إلى حكمٍ منحرفٍ وانتقائي ومختل، يلقي أوزار المسؤولية عن إيجاد الصراع واستمراره، وعن منع الوصول إلى حلٍّ له، على كاهل ذلك الخصم فقط. ويتمحور، بصورة حصرية وإطلاقية، من حول "عنف الخصم"، ويحول دون أي تعاطف وجداني معه، ومن دون أي اعتبار لحاجاته الإنسانية.

داخل مُحدّدات هذه الصورة الإسرائيلية العامة، يمكن العثور على من افترض، بداهة، أن يضطلع من يؤطرون أنفسهم داخل مُسمّى أنصار السلام بدور رياديّ في ما ينطوي على دحض لهذا التنميط، فهل الحال هي فعلًا على هذا المنوال؟

وبرأيه، يتطلب الانحياز إلى السلام أكثر شيء تعاملًا إيجابيًا حيال الإنسان الفلسطيني، في حين أن التعامل حياله سلبي على نحو شبه مطلق، ويتم حقنه في جيلٍ مبكّر لجميع فئات مجتمع دولة الاحتلال، بصورةٍ غير مرهونة بتاتًا بموقف فئة معينة دون غيرها. وحتى التربية في البيت الإسرائيلي ليس بإمكانها أن تحول دون اكتساب تعامل ثقافي سلبي إزاء العرب، إذ إنّ أولاد إسرائيل اليهود يتعلمون التنميط السلبي للعربي من ثقافة المجتمع عمومًا. ويصبح هذا التعامل السلبي مركزيًا لدى معرفة مصطلح "عربي"، ويتفاقم في جيل الطفولة حتى سن تسعة وعشرة أعوام، حيث يبلغ ذروته. وبعد ذلك قد تبدأ ما يمكن اعتبارها سيرورة اعتدالٍ متدرّجة، لكن في الحالات جميعًا يظل مفهوم العربي سلبيًا بكيفية ما.

ولدى استحضار أبحاث أخرى، منها ما نُشر خلال الأعوام القليلة الفائتة، يمكن الخلوص إلى نتيجة أن منظومة التعليم الصهيونية ما فتئت تشدّد على حالة تفرّد تَسِم "أمة يهودية" في بحثها الدؤوب عن السيادة في وطنٍ حَباهم "الكتاب المقدّس" به، وعلى منح أفضلياتٍ وميزاتٍ لوعي المستوطنين الصهاينة على حساب الشعب المستعمَر وما يقترن بذلك من تركيز على نيات المستوطنين وعدم الالتفات إلى النتائج المترتبة على أفعالهم.

في ضوء ذلك، يواصل التنميط السلبي للفلسطيني أداء دور مركزي، لا في تفسير الواقع فحسب، إنما أيضًا يشكّل عقبةً في مسار التوصل إلى حلّ بطرقٍ سلمية، فعبر هذا التنميط يجري إصدار الحكم على الخصم. وهو يؤدّي حتمًا إلى حكمٍ منحرفٍ وانتقائي ومختل، يلقي أوزار المسؤولية عن إيجاد الصراع واستمراره، وعن منع الوصول إلى حلٍّ له، على كاهل ذلك الخصم فقط. ويتمحور، بصورة حصرية وإطلاقية، من حول "عنف الخصم"، ويحول دون أي تعاطف وجداني معه، ومن دون أي اعتبار لحاجاته الإنسانية.

داخل مُحدّدات هذه الصورة الإسرائيلية العامة، يمكن العثور على من افترض، بداهة، أن يضطلع من يؤطرون أنفسهم داخل مُسمّى أنصار السلام بدور رياديّ في ما ينطوي على دحض لهذا التنميط، فهل الحال هي فعلًا على هذا المنوال؟