09 يونيو 2017

من تنافس النخب إلى الصراع الاجتماعي الطبقي

"إن فرعون علا في الأرض، وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفةً منهم.."

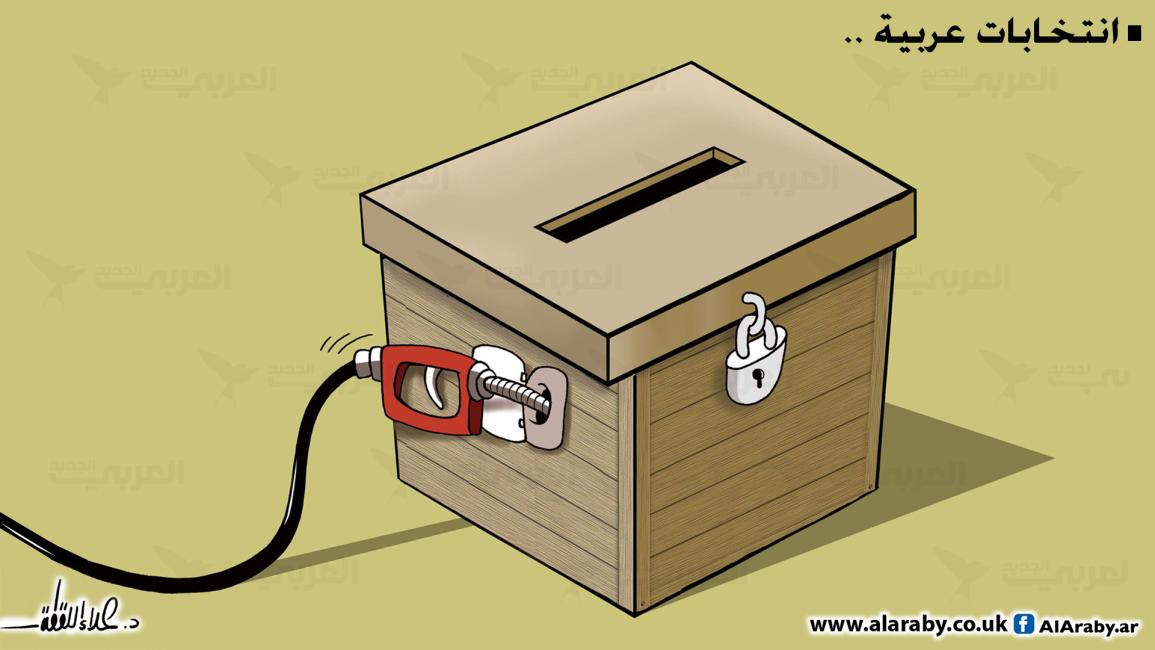

ثمّة شرطان على الأقل غائبان عن الانتخابات العربية، بما يفترض أنها أداة مرجعية لتدوير النخب ومراجعة السياسات؛ أن يكون التنافس الانتخابي بين النخب نفسها، وليس صراعاً بين الطبقات الاجتماعية، أو بين النخب والمجتمعات، وأن يكون التنافس الاقتصادي بين الشركات والتجار، وليس صراعاً بين السوق والمستهلكين، فالأصل في التنافس أن تتعدّد خيارات المواطنين السياسية والاقتصادية، ويفترض، بطبيعة الحال، أن مصالح المجتمعات والمواطنين والمستهلكين واحدة. ولكن، تتعدّد الخيارات وتختلف التقديرات لتحقيق هذه المصالح، ولا معنى للانتخابات، ولا جدوى لها، من غير وجود هذين الشرطين، بل إنها تتحوّل لتعمل ضد نفسها! ويمكن أن تؤول إلى متواليةٍ من الحالات والتشكلات "الضدية"، مثل أن تتحول الانتخابات إلى صراعاتٍ اجتماعيةٍ طبقيةٍ وعشائريةٍ ودينية، والأسوأ أنها تنشئ ظواهر اجتماعية واقتصادية شاذة، لكنها، على الرغم من شذوذها، تتحوّل إلى قاعدةٍ راسخةٍ، تقوم حولها مصالح وطبقات،.. ما الذي يحدث، عندما يكون الفشل مصلحةً لطبقةٍ من النخب؟ تتحوّل السياسات والتشريعات إلى إفشالٍ مقصودٍ وبوعي مسبق،.. وهكذا يكون الفشل محمياً بتشريعاتٍ وعلاقاتٍ ومنظوماتٍ مستقلةٍ عن الحراك الطبيعي المفترض للمجتمعات والأسواق، ولا يعود الإصلاح عملياتٍ تلقائية في المواجهة مع الفشل أو الجدل حوله، وفي شأنه، بالنظر إلى نقص المعرفة أو المهارات أو العجز عن إدارة الموارد بكفاءة ونزاهة، لكن الإصلاح يتحوّل إلى مواجهة غير متكافئة مع الإفشال، ويتحوّل غالباً إلى متاهةٍ ومحاولاتٍ يائسةٍ لتفكيك التحالفات والتشكلات الفاسدة الخفية والمعلنة، أو التمييز بينها!

كان أسوأ فخ وقعت فيه العمليات السياسية والانتخابية أنها لم تعد تنافساً بين الوعود المقدمة إلى المجتمعات والمصالح والطبقات، لكنها، في حقيقتها، مواجهة بين النخب الاحتكارية والمجتمعات، وصارت تعكس تحالفاً بين النفوذ والشركات في مواجهة الأغلبية الكبرى من المجتمعات والمستهلكين والمواطنين، ووضعهم في حالة إذعان وتبعية وفقدان للخيارات والقدرة على التأثير، وعندما حاولت الجماهير والفئات المهمشة والمظلومة كسر هذه اللعبة الاحتكارية، دخلت في دوامةٍ من الفوضى والحروب الأهلية، لتجد أنها بين خياري السعي إلى الكرامة، مصحوبة بالفوضى، أو الاستبداد، مصحوباً بالأمن والاستقرار.

ولكن، حتى تضمن النخب الاحتكارية هيمنتها على الموارد والنفوذ، فإنها تدخل في متواليةٍ من

السياسات التي، وإن كانت تبدو فشلاً وضعفاً للأسواق والخدمات والمؤسسات، فإنها في الواقع خطط مدبّرة بذكاءٍ، لأجل إخضاع الأسواق والمواطنين للعبة الاحتكارية،.. أو هي عبقرية الفشل. فتقتصر قيادة المؤسسات والفرص على نخبةٍ مغلقةٍ، أو يدفع بها عمداً إلى الفشل، فيقدّم الفاشلون ليس بسبب عدم معرفة أنهم فاشلون، ولكن لأنهم فاشلون، وتوضع (تفرض) السياسات والخطط الفاشلة والفاسدة؛ ليس بسبب العجز عن إدراك الإصلاح، ولكن، بسبب الإدراك الذكي المدبّر للفشل والإفشال والفساد. ليس معقولاً، على سبيل المثال، أن تكون المدارس والمستشفيات الحكومية تعمل بكفاءة تفوق القطاع الخاص، ثم، وفي فترةٍ وجيزةٍ جداً، وبدون تراجع في الموارد، ولا تغيّر في الظروف المحيطة، تنهار المؤسسات التعليمية والصحية الحكومية، وتنمو المؤسسات التعليمية والصحية الخاصة مثل الفطر، وتكون قيادة هذه المؤسسات، وبقدرة قادر، بيد متقاعدين أو خارجين من العمل الحكومي الصحي والتعليمي، أو من قادة النقابات المهنية المفترض أنها تعبّر عن مصالح الطبقات الوسطى... ولكن، وفي حالةٍ شاذةٍ ومختلفةٍ عن التاريخ والجغرافيا، تتحول النقابات المهنية والعمالية إلى تابعةٍ لأرباب العمل، تعمل ضد نفسها.

يتعرض المواطنون اليوم في معظم الدول العربية لعمليات انتقاميةٍ واسعةٍ وشاملة، تدمر مدنهم وبناهم الاجتماعية، وتشتت فاعليتهم وقدراتهم وفرصهم على التجمع المستقل حول مواردهم ومصالحهم، وتجري هيمنةٌ عابثةٌ على الثقافة والفنون والرياضة والمعابد، تحول بينهم وبين التشكل الاجتماعي والثقافي الملائم، والذي يرقى بحياتهم وسلوكهم ووعيهم، ويجدّد مواردهم ويعظمها. وتتحول المؤسسات التعليمية إلى ورش للتنميط وتفريغ الناس من مواهبهم وقدراتهم على التعلّم والارتقاء. وتتحول الخدمات الصحية إلى عمليات نهبٍ للموارد العامة بلا فائدةٍ تعود على الناس، بل لخدمة جماعاتٍ احتكاريةٍ من المستثمرين وحلفاء وشركاء من القطاع الطبي المهني المفترض أن يكون قطاعاً نبيلاً منذوراً لصحة الناس وحياتهم. وتتحول الرعاية الاجتماعية إلى حفلاتٍ وأنشطةٍ للعلاقات العامة، ونهب للمعونات الدولية والموارد العامة لصالح شلةٍ أنيقةٍ ومتعجرفة.

والأسوأ من ذلك كله أنه يغلب على المجتمعات والمهمشين والمستضعفين عدم الإدراك لمصالحهم، وعزوفهم عن العمل في الاتجاه المفترض أن يؤدي إلى تشكلهم وتنظيمهم حول أولوياتهم،.. وفي ذلك يزداد العمل الإصلاحي صعوبةً، فالحركات السياسية والاجتماعية الإصلاحية لا يُفترض أن تعمل بالنيابة عن المجتمعات، ولا يمكنها أن تقوم بواجباتها ومسؤولياتها، لكن العمل الإصلاحي السياسي والاجتماعي يركّز دائماً، في محتواه وأهدافه، على الارتقاء بالمجتمعات، وبناء قاعدةٍ اجتماعيةٍ واسعةٍ وملائمةٍ للإصلاح. وهكذا، فإن تنظيم المجتمعات وحشدها باتجاه الإصلاح يبدو، اليوم، عملية يائسة،.. وإنه لمن العجب كيف يندفع الناس في بطولةٍ وحماسةٍ إلى المواجهة، بلا خوفٍ من الموت، لكنهم يتقاعسون عن التجمع السلمي والعقلاني لأجل كرامتهم وتحسين حياتهم.

ثمّة شرطان على الأقل غائبان عن الانتخابات العربية، بما يفترض أنها أداة مرجعية لتدوير النخب ومراجعة السياسات؛ أن يكون التنافس الانتخابي بين النخب نفسها، وليس صراعاً بين الطبقات الاجتماعية، أو بين النخب والمجتمعات، وأن يكون التنافس الاقتصادي بين الشركات والتجار، وليس صراعاً بين السوق والمستهلكين، فالأصل في التنافس أن تتعدّد خيارات المواطنين السياسية والاقتصادية، ويفترض، بطبيعة الحال، أن مصالح المجتمعات والمواطنين والمستهلكين واحدة. ولكن، تتعدّد الخيارات وتختلف التقديرات لتحقيق هذه المصالح، ولا معنى للانتخابات، ولا جدوى لها، من غير وجود هذين الشرطين، بل إنها تتحوّل لتعمل ضد نفسها! ويمكن أن تؤول إلى متواليةٍ من الحالات والتشكلات "الضدية"، مثل أن تتحول الانتخابات إلى صراعاتٍ اجتماعيةٍ طبقيةٍ وعشائريةٍ ودينية، والأسوأ أنها تنشئ ظواهر اجتماعية واقتصادية شاذة، لكنها، على الرغم من شذوذها، تتحوّل إلى قاعدةٍ راسخةٍ، تقوم حولها مصالح وطبقات،.. ما الذي يحدث، عندما يكون الفشل مصلحةً لطبقةٍ من النخب؟ تتحوّل السياسات والتشريعات إلى إفشالٍ مقصودٍ وبوعي مسبق،.. وهكذا يكون الفشل محمياً بتشريعاتٍ وعلاقاتٍ ومنظوماتٍ مستقلةٍ عن الحراك الطبيعي المفترض للمجتمعات والأسواق، ولا يعود الإصلاح عملياتٍ تلقائية في المواجهة مع الفشل أو الجدل حوله، وفي شأنه، بالنظر إلى نقص المعرفة أو المهارات أو العجز عن إدارة الموارد بكفاءة ونزاهة، لكن الإصلاح يتحوّل إلى مواجهة غير متكافئة مع الإفشال، ويتحوّل غالباً إلى متاهةٍ ومحاولاتٍ يائسةٍ لتفكيك التحالفات والتشكلات الفاسدة الخفية والمعلنة، أو التمييز بينها!

كان أسوأ فخ وقعت فيه العمليات السياسية والانتخابية أنها لم تعد تنافساً بين الوعود المقدمة إلى المجتمعات والمصالح والطبقات، لكنها، في حقيقتها، مواجهة بين النخب الاحتكارية والمجتمعات، وصارت تعكس تحالفاً بين النفوذ والشركات في مواجهة الأغلبية الكبرى من المجتمعات والمستهلكين والمواطنين، ووضعهم في حالة إذعان وتبعية وفقدان للخيارات والقدرة على التأثير، وعندما حاولت الجماهير والفئات المهمشة والمظلومة كسر هذه اللعبة الاحتكارية، دخلت في دوامةٍ من الفوضى والحروب الأهلية، لتجد أنها بين خياري السعي إلى الكرامة، مصحوبة بالفوضى، أو الاستبداد، مصحوباً بالأمن والاستقرار.

ولكن، حتى تضمن النخب الاحتكارية هيمنتها على الموارد والنفوذ، فإنها تدخل في متواليةٍ من

يتعرض المواطنون اليوم في معظم الدول العربية لعمليات انتقاميةٍ واسعةٍ وشاملة، تدمر مدنهم وبناهم الاجتماعية، وتشتت فاعليتهم وقدراتهم وفرصهم على التجمع المستقل حول مواردهم ومصالحهم، وتجري هيمنةٌ عابثةٌ على الثقافة والفنون والرياضة والمعابد، تحول بينهم وبين التشكل الاجتماعي والثقافي الملائم، والذي يرقى بحياتهم وسلوكهم ووعيهم، ويجدّد مواردهم ويعظمها. وتتحول المؤسسات التعليمية إلى ورش للتنميط وتفريغ الناس من مواهبهم وقدراتهم على التعلّم والارتقاء. وتتحول الخدمات الصحية إلى عمليات نهبٍ للموارد العامة بلا فائدةٍ تعود على الناس، بل لخدمة جماعاتٍ احتكاريةٍ من المستثمرين وحلفاء وشركاء من القطاع الطبي المهني المفترض أن يكون قطاعاً نبيلاً منذوراً لصحة الناس وحياتهم. وتتحول الرعاية الاجتماعية إلى حفلاتٍ وأنشطةٍ للعلاقات العامة، ونهب للمعونات الدولية والموارد العامة لصالح شلةٍ أنيقةٍ ومتعجرفة.

والأسوأ من ذلك كله أنه يغلب على المجتمعات والمهمشين والمستضعفين عدم الإدراك لمصالحهم، وعزوفهم عن العمل في الاتجاه المفترض أن يؤدي إلى تشكلهم وتنظيمهم حول أولوياتهم،.. وفي ذلك يزداد العمل الإصلاحي صعوبةً، فالحركات السياسية والاجتماعية الإصلاحية لا يُفترض أن تعمل بالنيابة عن المجتمعات، ولا يمكنها أن تقوم بواجباتها ومسؤولياتها، لكن العمل الإصلاحي السياسي والاجتماعي يركّز دائماً، في محتواه وأهدافه، على الارتقاء بالمجتمعات، وبناء قاعدةٍ اجتماعيةٍ واسعةٍ وملائمةٍ للإصلاح. وهكذا، فإن تنظيم المجتمعات وحشدها باتجاه الإصلاح يبدو، اليوم، عملية يائسة،.. وإنه لمن العجب كيف يندفع الناس في بطولةٍ وحماسةٍ إلى المواجهة، بلا خوفٍ من الموت، لكنهم يتقاعسون عن التجمع السلمي والعقلاني لأجل كرامتهم وتحسين حياتهم.