أهم دروس الانتخابات الأميركية

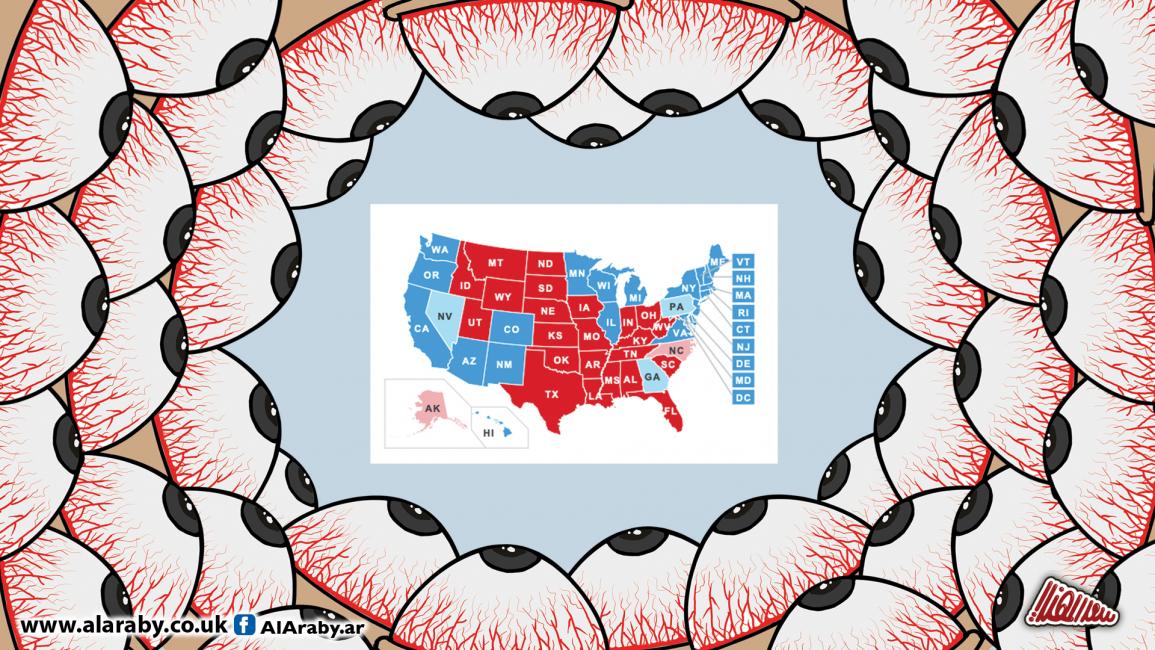

منذ الثالث من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والعالم ماسك أنفاسه يلهث وراء الخبر، ويفتق في ثنايا الحدث والصورة والمداخلات والتحليل. إنها الولايات المتحدة الأميركية التي مهما قيل، ومهما طرح من خطابات، معها أو ضدها، ما زالت القوة العظمى في العالم، على الرغم من المشكلات التي انبثقت، في السنوات الأخيرة، على الصعيد الداخلي، أو على مستوى العلاقة بالعالم، خصوصا في عهد الرئيس الخاسر في الانتخابات أخيرا، دونالد ترامب، بما استطاع أن يكرّسه من تنامي الشعور بالكره، بسبب خطاباته المستفزّة وشخصيته الاقتحامية، وعدم تحلّيه، ولو بقليل من الخجل، فهو واضحٌ وصريحٌ حدّ اللامبالاة بالقيم أمام الهدف الذي يراه نصب عينيه، ويمشي باتجاهه واثقًا مغامرًا ملقيًا الحذر خلف ظهره، مسرعًا وكأنه في سباق مع الوقت.

ترامب واضحٌ وصريحٌ حدّ اللامبالاة بالقيم أمام الهدف الذي يراه نصب عينيه، ويمشي باتجاهه واثقًا مغامرًا ملقيًا الحذر خلف ظهره

لا يمكن رصد أو حساب ما كلّفت العالم هذه الانتخابات، ليس كلفة الحملات الانتخابية فقط، فهذا شأن أميركي داخلي، إنما كلفة المواكبة والمتابعة والتغطية، حتى أسواق المال كانت ترتجف وترى مؤشراتها بين صعود وهبوط، حتى صارت وكالات الأنباء والمحطات الإخبارية والصحف وكل وسائل الميديا مسخّرة، في هذه الفترة، لرصد الحدث ومتابعته، وصارت أخبار باقي الكوكب وشعوبه ومشكلاته في نهاية النشرات، أو في الأوقات المستقطعة أو الهامشية، على الرغم من وفرة الحروب والموت والكوارث والمجاعة، أو بعد أن يكون اهتمام المتابعين وانتباههم قد نفد بالترقب، ولكل مكان في العالم مبرّراته وآماله التي يعقدها أو مخاوفه وهواجسه التي يتوجس بسببها من نتيجة الانتخابات. إنها الولايات المتحدة الأميركية.

كإنسانة تنحدر من هذا الشرق البائس، الذي يحترق، ليس منذ عشر سنوات فقط عندما هبّت نيران التغيير، إنما منذ سنوات ما كان يحرق أرواحنا، ويسمّم رئاتنا بدخانه الذي يغيّم الوعي، قبل أن يُدخل صاحبه في سباتٍ يسبق الموت. ما لفت انتباهي واستوقفني بدافعٍ متأصلٍ في نفسي يجعلني أبحث عن الدروس والعبر، هو عدة مؤشرات، أراها دروسًا ضرورية تقدّمها تجارب الشعوب التي يحفظها التاريخ، إنها دروس الديمقراطية التي تجلّت، في أسطع صورها وممارساتها، إنها ديمقراطية راسخة متأصلة في وعي الأفراد، قبل أن تكون في ممارسة المؤسسات على مختلف ميادينها ودرجات أهميتها. ليس من سيصبح الرئيس ما يهمني، بل الديمقراطية.

لأميركا سياسة خارجية تصنعها المؤسسات واللوبيات، ولن تكون مصالح شعوبنا في أولوياتها

نعم، الديمقراطية. أول برهان على تأصّلها في الوعي العام كان في الإقبال الشديد باكرًا على الانتخابات، إذ صوّت باكرًا ما يقارب مائة مليون ناخب، في ظاهرةٍ قيل إنها لم تحدث منذ مائة عام. هي تعبير بليغ وترجمة دقيقة عن وعي الشعب بحقوقه التي يشكل الصوت أحد أركانها الأساسية. صوتي يعبر عني، عن إرادتي، عن فرديتي، عن رغبتي، عن حرّيتي، عن استقلاليتي، عن حقي في الاختيار، عمّن أكون أو أريد أن أكون. هذا أمرٌ لا يمكن إشاحة النظر عن أهميته وضرورته، من أجل بناء مجتمعاتٍ تعرف كيف تتعامل مع واقعها ومشكلاتها وماضيها ومستقبلها. بغض النظر عن الصدوع التي أخذت تظهر في السنوات الأخيرة في المجتمع الأميركي، والتي عزّزها دونالد ترامب بخطابه وممارساته.

الأمر اللافت الثاني استقلالية السلطات، سلطتي الإعلام والقضاء، اللتين برهنتا رسوخ المؤسسات وفاعلية دورها وعدم ارتهانها إلى جهةٍ في مواجهةٍ صارخةٍ مع القانون أو الضمير العام. كنا قد رأينا هذا الميل في الفترات السابقة، وليس خلال سنوات حكم ترامب، بل على مسيرة تاريخ حافل بقضايا من هذا النوع، فلم يسلم رئيس أميركي من الانتقاد ونبش المخفي في سلوكه وأدائه وماضيه ومواقفه، وإثارتها على الرأي العام، ومنها ما كان كشفًا لفضائح بالنسبة إلى الخصوصية الأميركية، ما زالت فضيحة ووتر غيت التي استقال الرئيس نيكسون على إثرها ماثلة في الذاكرة. وفضيحة كلينتون مع مونيكا لوينسكي التي ألّبت الرأي العام ضده. وفي فترة ولاية ترامب، هناك قضايا كثيرة سلط الإعلام عليها الضوء، وتابعتها المحاكم والتحقيقات. أما إيقاف بث كلمته بعد جملةٍ قالها فيها إهانة لكرامة الشعب الأميركي، وتشكيك بنزاهة المؤسسات وكبرياء القانون، فهذا وحده مؤشّر كبير على احترام المؤسسة الإعلامية نفسها وثقتها بسلطتها التي تعرف كيف تمارسها.

ديمقراطية راسخة متأصلة في وعي الأفراد، قبل أن تكون في ممارسة المؤسسات على مختلف ميادينها ودرجات أهميتها

المعلم الآخر هو سلطة القضاء الذي ما فتئ دونالد ترامب يهدّد باللجوء إليه، قبل الانتخابات وخلال حملته الانتخابية. ولكن القضاء لديه معاييره ولوائحه التنظيمية وضوابطه المدروسة والمُحكمة والقوانين الناظمة، فعملت بعض المحاكم في الولايات على رد الدعاوى التي تقدّم بها، قاطعة عليه طريق الوصول إلى المحكمة العليا التي استعجل ليعين قاضية تترأسها قبل الاستحقاق الرئاسي في خطوةٍ استباقية، حتى المحكمة العليا التي تضم ستة قضاة جمهوريين من أصل تسعة لا يمكن أن تصدر حكمًا بسهولة، إلاّ بما يسمح فيه القانون والدستور.

هذه الديمقراطية الأميركية، وليست ديمقراطيات بلداننا التي يدّعيها رؤساؤها وحكامها وأنظمتها المستبدّة التي تستعمل كل هذه المفردات والمفاهيم في سبيل طرح نفسها أنظمة تنتمي إلى العصر، عصر الدول الحديثة والحقوق. وهي في الواقع أبعد ما تكون عن تلك الممارسات، بل تقوم على أركان الاستبداد والقوة الأمنية، فتسيّس الفضاء العام بمجمله وتسوقه في الاتجاه الذي يخدم مصالحها وتمكّنها من السلطة، فترى الإعلام خاضعًا للإرادة السياسية التي هي إرادة الأنظمة الحاكمة، وتمارس كمّ الأفواه وإخراس أي صوتٍ لا يصبّ في خدمة أجنداتها. أما القضاء فهو من أكثر المؤسسات نخرًا بالفساد والرشاوى والمحسوبيات، إذ لا ضمانة لأي مواطنٍ على حقوقه وملكيته. ولا أبالغ حين أقول إنني ممن سلبهم فساد القضاء حقوقهم، ولم يسعفني لجوئي إلى جهة عليا في مؤسسته من أجل إنصافي. ولست وحدي في هذا، لأن الغالبية الساحقة من الشعب السوري مهضومة حقوقها بطريقة أو بأخرى، من انتهاك الحقوق العامة التي تقرها كل دساتير العالم، إلى الحقوق الفردية.

عملت بعض المحاكم في الولايات على رد الدعاوى التي تقدّم بها ترامب، قاطعة عليه طريق الوصول إلى المحكمة العليا

يمكن الحديث مطوّلاً عن تجليات الديمقراطية الأميركية، والتي يمكن استقاء الدروس منها للشعوب المتعثرة في طريق مصيرها ومستقبلها، بعد أن هبّت رياح التغيير في منطقتنا، وحُرفت عن مساراتها لتحل محلها الحروب التي دمّرت كل شيء. نحن في أمس الحاجة إلى تفتيت اليقينيات التي تمكّنت، أكثر من وعي العامة، ضمن سعي حثيث إلى دفع الشعوب باتجاه ماضوية معيقة، بحاجة إلى بناء وعي جديد بالذات والعالم، بحاجة إلى تسليط الضوء على المعاني، ومعها التجارب كشواهد وأدلّة. سفحت محطات الإعلام والصحف والمواقع العربية ساعاتٍ طويلة تنقل وتحلل وتستضيف، وتقدّم قراءات، وتعيد الأسئلة. ولم يبقَ إلاّ أن تستشير العرّافين والبصّارات والمتنبئين عن الفارق الذي سيصنعه وصول المرشح الديمقراطي، جو بايدن، إلى الرئاسة بالنسبة لقضايانا. وفي الواقع، لأميركا سياسة خارجية تصنعها المؤسسات واللوبيات، ولن تكون مصالح شعوبنا في أولوياتها، أو رغباتنا هي المحرّض بل مصالحها. لا أميركا، ولا غيرها من الدول القوية أو تلك الطامحة بالقوة إلى أن يكون لها موطئ قدم في حلبة السيادة على العالم، أو أن يحسب لها حساب لدورها الإقليمي والصداع الذي تشكله للقوى الكبرى، سوف تكون رحيمة بنا.

علينا نحن أن نصنع سياساتنا ونصنع قادتنا أيضًا، قادة يستهل الواحد منهم خطابه الأول للشعب بأنه سيكون رئيسًا لكل الشعب، وليس لمن انتخبه أو والاه فقط. إلى أن نصل إلى هذه الغاية، تنتظرنا مهماتٌ تتعقد كلما طال بها الوقت، إنها قبل كل شيء ترتيب بيوتنا الداخلية. نحن كساكني هذه البيوت، وليس الأنظمة التي تحتكرها. وحتى نستطيع الشروع في مشروع عظيم وثقيل من هذا النوع، يلزمنا الإفادة مما نراه حقيقة واضحة أمام أعيننا وبصائرنا. إنها الديمقراطية التي تجلت بصورةٍ لا يمكن إشاحة النظر عنها أو إنكارها.

أهم ما في الانتخابات الأميركية ما يمكن ببساطة تسميته "عرس الديمقراطية"، في محاولة لإعادة الاعتبار والكرامة لهذا الوصف، بعدما استباحته أنظمتنا، وانتهكت حرمته.