أوّل "الطوفان" سيرة البؤس

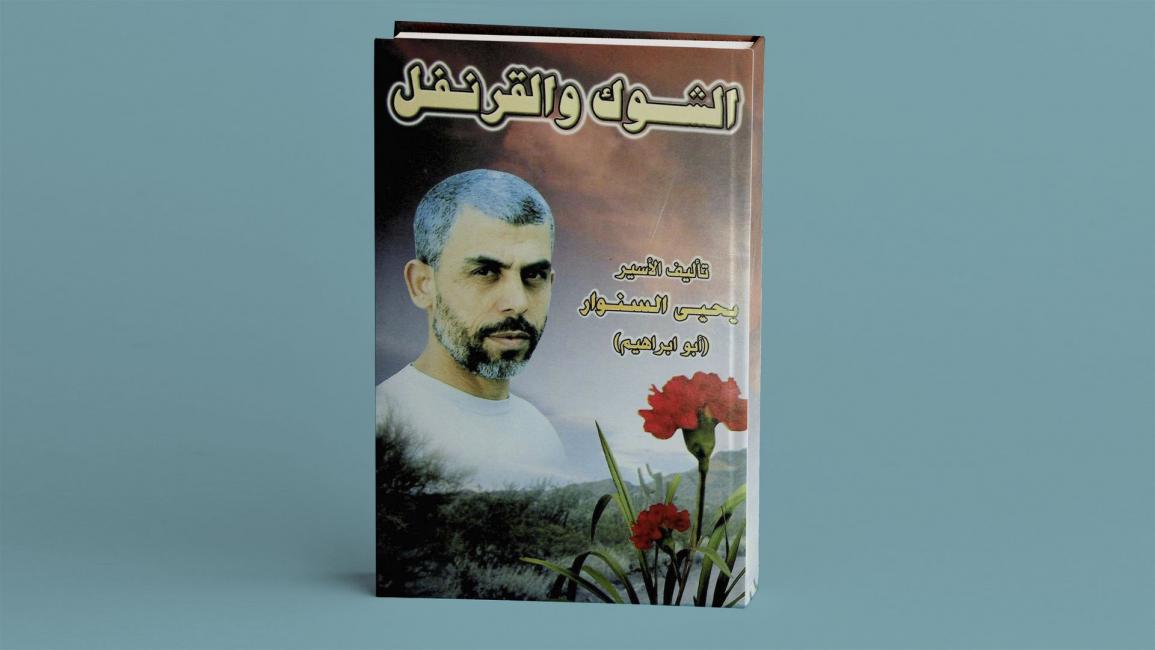

سيول الشتاء التي تدلف مياهُها من سقف الغرفة لتملأ وعاءً إثر وعاءٍ، أو تتدفّق إلى أرض الدار الصغيرة فتبلّل الفُرَشَ والحَصائر وتخيف الصغارَ، هي أساس الحكاية، مبتدأُ روايةِ يحيى السنوار اليتيمة والفريدة؛ "الشوك والقرنفل" (2004)، وخبرها، منبع الحرمان والعذاب والقهر، ثمّ الغضب والثورة، فالعمل المقاوم ضدّ المحتلّ.

قرأتُ الرواية (شبه السيرة) كاملةً في 335 صفحة، ولم أخرج من أسر مطلعها، الذي هو للسنوار أصلُ ما سيلي : "شتاء عام 1967 كان ثقيلاً يرفض الرحيل ويزاحم الربيع الذي يحاول الإطلال بشمسه المشرقة الدافئة، فيدافعه الشتاء بغيوم تتلبد بالسماء، وإذا بالمطر ينهمر غزيراً من السماء فيُغرق تلك البيوت البسيطة في مخيم الشاطئ للاجئين بمدينة غزة وتجري السيول في أزقة المخيّم فتقتحم البيوت وتزاحم ساكنيها في غرفهم الصغيرة ذات الأرضيّات المنخفضة عن مستوى الشارع القريب. مراراً وتكراراً تدفقت مياه سيول الشتاء إلى ساحة دارنا الصغيرة ثم تدفقت إلى داخل هذه الدار التي تسكنها عائلتنا منذ بدأ الحال يستقرّ بها بعد أن هاجرت من بلدة الفلوجة في الأراضي المحتلة عام 1948، وفي كل مرة يدبّ الفزع بي وبإخواني الثلاثة وأختَيّ، وخمستهم كانوا يكبرونني سناً فيهبّ أبي وأمي إلينا ليرفعونا عن الأرض، ولترفع أمي الفراش قبل أن تبلّله المياه التي اقتحمت بيتنا البسيط، ولأنني كنت الأصغر كنت أتعلّق في رقبة أمي إلى جوار أختي الرضيعة التي كانت في العادة على ذراعيها في مثل هذه الحالات. مرّات عديدة استيقظتُ ليلاً على يدي أمي تزيحانني جانباً، وتضع على فراشها إلى جواري تماماً طنجرة الألمنيوم أو صحن الفخار الكبير لتسقط فيه قطرات الماء التي تتسرّب من التشقّق في سقف القرميد الذي يغطي تلك الغرفة الصغيرة، طنجرة هنا وصحن من الفخّار هناك وإناء ثالث في مكان آخر. أحاول في كل مرّة النوم فأفلح أحياناً ثم أستيقظ على صوت قطرات الماء وهي ترتطم بما تجمّع من مياه في ذلك الإناء بصورة منتظمة، وعندما يمتلئ الوعاء أو يشارف على الامتلاء يصبح رذاذ الماء يتراشق عليه في كل قطرة، فتهبّ أمي لتضع وعاءً جديداً مكان الذي امتلأ وتخرج لتسكنه خارج الغرفة".

لوثة الأدب أدركت السنوار مذ درَسه في الجامعة الإسلامية في غزّة، ثمّ درَّسه قبل تفرُّغه للعمل المُقاوِم وللمسؤوليات التنظيمية

إذْ أحرصُ على إيراد هذا المقطع الافتتاحي للرواية كاملاً، فلدلالاتٍ جمّةٍ كامنةٍ فيه. الكاتب الأسير، الذي هرّب فصول "الشوك والقرنفل" من المعتقل الإسرائيلي، كان يُنقّب في ذاكرة طفولته عن تفاصيل بؤسٍ لا تبارح تلك الذاكرة، وكان يُحدّد لنا بالتالي جغرافيا هذه الطفولة (المخيَّم)، وواقعَ شقائها وحرمانها (البيت الصغير الذي يدلف سقفه)، والوجوهَ الراسخةَ غير الممحوّة (الأمّ والأب والأخوة والأختين)، والزمانَ الذي هو عام النكسة (1967)، وإقدامَ الكيان الصهيوني على احتلال القطاع الذي كان قبل هذا التاريخ تحت إشراف مصر. مع التذكير بأنّ مخيّمات اللاجئين في غزّة تُؤوِي العائلات الفلسطينية التي طُردت من قراها ومدنها وأراضيها عام 1948، وبينها عائلة السنوار من منطقة عسقلان. ذاكرةُ بؤسِ الطفولةِ وعيشها المرير أساسٌ يُبنَى عليه في تكوين شخصيَّة طفلٍ أضحى مُقاوِماً، فمُعتقَلاً في السجون الإسرائيلية سنينَ مديدةً، فمُحرَّراً بصفقةِ تبادلٍ، فقائداً عسكرياً في حركة حماس، فرئيساً لهذه الحركة المُقاوِمة بعد اغتيال رئيسها الشهيد إسماعيل هنيّة.

أمّا لماذا الرواية المُنقِّبة في ذاكرة الطفولة واليناع والشباب، فلأنّ السنوار أدركته لوثة الأدب مذ درَسه في الجامعة الإسلامية في غزّة، ثمّ درَّسه قبل تفرُّغه للعمل المُقاوِم وللمسؤوليات التنظيمية. أزجى وقته في السجن بالكتابة، بغيةَ إمرار الوقت الذي يعبر، وقهْر النسيان، وإيجاد معنىً للحياةِ في الأسر. وجدانه المُتألِّم كان يكتب مُستعيداً من ذاكرته ومخيَّلته البعيدةِ ذكرياتِ طفولةٍ فقيرةٍ معذَّبةٍ، فعائلته هي كلُّ عائلةٍ غزِّيةٍ، خصوصاً في مخيَّمات اللجوء، كمخيَّم الشاطئ، مرتعُ الفقر والقهر. يستعيد تفاصيل الحياة فيه، وألعاب الأطفال، والبيوت التعيسة، والطعام البسيط، وآلام الأمَّهات وخوفهن من اعتقال أبنائهن أو سجنهم أو تحطيم عظامهم أو استشهادهم. وبطلُ الروايةِ هو تارَّةً الطفل الراوي "أحمد الصالح"، وتارَّةً أُخرى "إبراهيم الصالح"، المُقاوِمُ المُتديِّنُ والعصاميُّ، الذي يحمل الهمّ الوطني منذ يفاعه، والذي درَس في الجامعة الإسلامية، وعمل خلال دراسته في البناء، وشارك في العمل الفدائي، واعتُقِل مراراً، وهُدِّد، وتزَّوج ابنةَ عمِّه... الروايةُ، لا السيرةُ، أعفت السنوار وهو في الاعتقال من كشف أسرار مجتمعه وبيئة المُقاوِمين. هي في معنىً ما سيرةٌ مموَّهةٌ تُضلّل المُحتلَّ، ولا تهدي له المعلومةَ الدقيقةَ والأسماءَ الحقيقيةَ، باستثناء تلك الشهيدة، مثل ياسر عرفات وأحمد ياسين. الرواية – السيرة مكتوبةٌ بعنفوانٍ مُقاوِمٍ، وبتقنيَّةِ سردٍ تتقاطع فيها الأصواتُ والرؤى والمفاهيم، تتعارض وتتصارع (كالجدل حول عمل الفلسطينين لدى الصهاينة لكسب بعض المال، وكان السنوار مُعارِضاً شرساً له، وكان مع مقاومين رفاق يُمزِّقون أذونات العمل لحامليها). سردٌ سلسٌ، وإن لم يستوفِ شروطَ العمل الروائيّ المُبدِع، فهو في الأقلّ سردٌ واقعيٌّ، صادقٌ، حقيقيٌّ، وإن اعتمد التمويه والتورية. تحضر فيه العاطفةُ، والحُبُّ، على نحو من الخَفَر والالتزام الديني، فلا مساحةَ مُتَّسعة للحُبِّ "سوى لحُبٍّ واحدٍ ولعشقٍ واحدٍ هو الأرض ومُقدَّساتها وترابها وهواؤها وبرتقالها".

ليس "طوفان الأقصى" إذاً وليدَ ساعته، بل حصيلةُ تاريخٍ مديدٍ ومتمادٍ من القهر والحصار والموت وبؤس العيش

تعبرُ رواية يحيى السنوار حِقَباً ثلاثَاً في دروب الشوك (حياة الشدّة والحياة الفلسطينية الشاقَّة والدامية)، ووسط أزهار القرنفل (ذات الطاقة النارية الجميلة التي تُزرَعُ في غزّة وتبعث على الحياة). الأولى، زمن نكسة عام 1967 وما رتَّبت من تغييرات مأساوية في واقع غزّة، إلى عشيَّة اندلاع انتفاضة الحجارة عام 1987، وبدايةِ تشكّل الوعي الوطني والإسلامي في مواجهة كيّ الوعي الإسرائيلي المُمارَس على أهل غزّة، وإفسادهم بالمال، وتجنيد العملاء. الثانية، الانتفاضة الأولى، ثمّ اتّفاق أوسلو (1993)، وإنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994، وسيطرتها على القطاع، وصراع الإخوة ("فتح" و"حماس"). الثالثة، اندلاع الانتفاضة الثانية (الأقصى) عام 2000. يصوّر السنوار هذه المرحلة أنّها انفجارٌ في وجه المُحتلّ، وخلالها يبرز "إبراهيم"، بطلُ الرواية، قائداً عسكرياً يبتكر أساليبَ قتالٍ جديدةٍ وتصنيع عسكري. مرحلةٌ طويلةٌ تولّى فيها جهاز "مجد" لملاحقة العملاء وتصفيتهم (تفصيل معروف في سيرة السنوار الحقيقية)، قبل تكلّل مسيرته بالاستشهاد في نهايةٍ مفتوحةٍ بين خيالٍ روائيٍّ وحقيقةٍ تنطبق على شهداءَ من مقاومي الحركة الإسلامية وقادتها... مروراً بمحطَّاتٍ مفصليةٍ مثل اجتياحِ بيروت عام 1982، ومجزرة صبرا وشاتيلا، إلى ما هنالك من محطّات تملأ حقبةً تاريخيةً كاملةً.

ليس "طوفان الأقصى" إذاً وليدَ ساعته، بل حصيلةُ تاريخٍ مديدٍ ومتمادٍ من القهر والحصار والموت وبؤس العيش، سواء تحت السلطة المباشرة للاحتلال داخل القطاع، أو لاحقاً عبر تحويله أكبرَ سجنٍ في الهواء الطلق في العالم، بحسب تعبير كلٍّ من نورمان فنكلستين وإيلان بابيه وجوديث باتلر وآخرين كُثر من اليهود، وغير اليهود، من نُخَبِ الفكر المُتنوِّر والعادل. السابع من أكتوبر (2023) ليس التاريخ المفصليّ، بل له ما قبله بعقود طويلة، وسيكون له ما بعده فعلاً تحرُّرياً بطوليّاً دمَّر جدران السجن، وهاجم سجّانيه القتلة الظالمين، ومن العار أن يفصل أيُّ امرئ، أو أيُّ دولة، أو أيُّ نظام في العالم، بين "الحدث" وما قبله. أوّل "الطوفان" كان لحظةَ تدفُّق المطرِ من سقف الغرفة الصغيرة في مخيَّم الشاطئ حيث كان يحيى السنوار، كجميع أخوته وأترابه من أطفال فلسطين، يختبرون أمرَّ العيش، وأشدَّه بُؤساً.