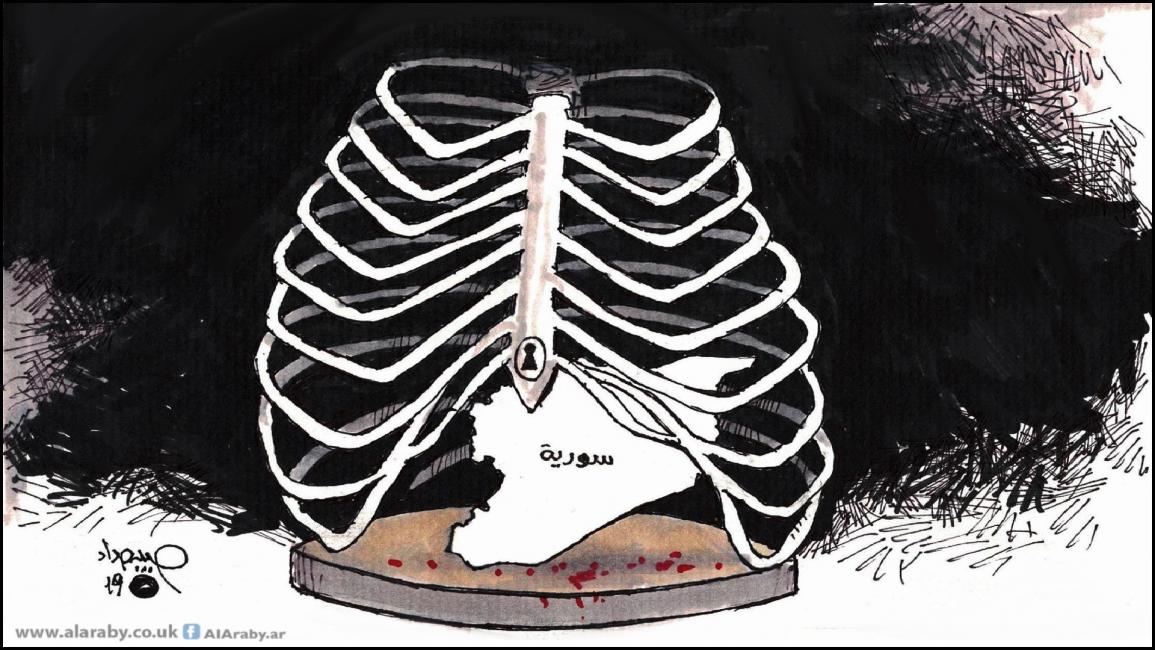

اتحاد الفقر والعنف الخطر الوجودي الجديد لسورية

الجوع والفقر يجتاحان كُل سورية. وتأخذ التظاهرات الحالية بسببهما، والتي تعمّ السويداء، وأجزاء من درعا، وأحياء من دمشق، والأصوات المرتفعة من الساحل ومحاصرتها، طابعاً مُخالفاً ما كانت عليه في بداية تظاهرات عام 2011، لما كان سعر صرف الليرة السورية، في تلك الفترة، يعرف استقراراً أمام العملات الأجنبية، ومقبولية راتب الموظف السوري مقارنة بالمستوى المعيشي وأسعار المواد الضرورية والعقارات والسيارات، لكن العسف السياسي والأمني والاستبداد كان العنوان الأبرز لكل مفاصل الحياة في هذه البلاد منذ نصف قرن، إضافة إلى أحزمة الفقر والحرمان. ويكفي القول إن سكان سلة العطاء والثروات في سورية (منطقة الجزيرة السورية) شكّلت صُلب تلك الأحزمة وبنيتها، مؤشّرا على سياسات الفقد والتفقير العميقين، فكيف لمن تتمتع محافظته بملايين براميل النفط، ومئات آلاف من الهكتارات الزراعية، أن يتحوّل إلى مُربي دواجن أو ناطور بناية هرباً من الفقر. لكن التظاهرات الحالية تحمل خمسة ملفّات عميقة متشابكة، أولها: ذاكرة متخمة بالموت والدم. وثانيها: استمرار الوضع السياسي والأمني على ما هو عليه منذ بداية الحدث السوري، وكأن شيئاً لم يحدُث. وثالثها: ارتفاع نسبة الفقر لمعدلات قياسية، وشلل شبه تام في الخدمات التعليمية والصحية وهجرة أكثر من نصف البلاد هرباً من الجوع والفقر وتحمّلهم مخاطر الموت في البحار والغابات. ورابعها: العنف الذي اجتاح الحواضن السورية، وتعود السوريون على استقبال طلباتهم بالعنف الشديد، إضافة إلى مخلّفات الحرب من صور وذكريات تؤسّس للسلوكيات الشخصية والجمعية معاً. وخامسها: إن الجيل السوري الجديد في هذه الحرب ورث الفقر والحرمان من آبائه من دون أن يكون لهم أيَّ ذنب، فتحولت الأسر والعوائل السورية إلى رموز للفقر المدقع.

يشكّل الفقر، منذ آلاف السنين، الجزء المعتم من المنظومة البشرية. وكأن التاريخ يقول إنهم كتلة من الشخوص عديمي النطق والحضور في الحياة، ولا صوت لهم، وما يُقال فيهم هو صوت الآخرين عنهم. كان ذلك التاريخ ولا يزال مع الحاضر مختصين في نقل سِير الأمراء والملاكين والملوك والحكام وذوي البطولات العسكرية وحكاياتهم، وبقي الفقراء على هامش التاريخ يكتفون بالتأمل والمشاهدة. وفي المقابل، يؤسس الفقر لجزء أساسي من التنشئة والتكوين الهويّاتي للفرد والجماعة في المجتمعات التي تُعاني من الحرمان والتضخّم والحاجة، وسورية أولها، وكل دول الربيع العربي أهمها. وهو (الفقر) أهم مُحركات العنف ومُحفز رئيسي للسيكولوجيا المؤسسة والمحرّكة لسلوكيات الأفراد والجماعات؛ كرد فعل عميق على عقود التهميش وعدم الاهتمام الرسمي بهم. وهل سيجد الفقر أفضل من السوريين في بلادهم لهذه السلوكيات، ورُبما يرسم الفقر السوري إيقاعا جديداً في فلسفة التاريخ، ويبدأ بتدوين سيرهم وقصصهم، بدلاً من أفعال الأغنياء والسلطة وحدها.

الفقر والحاجة يُعيدان تشكيل الأفكار وترتيبها، ولا مجال أن تكون صالحة للعيش والاستقرار

المشكلة الأكثر عمقاً هي حين تتخلى الدولة عن مسؤولياتها أمام الفقراء ومحاربة الفقر، فسياسات السلطة هي إما أن تنتج الرخاء وفرص العمل والتنمية، أو المجاعات والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية المنتجة له، وحينها تُحرَم شرائع شعبية وقطاعات عديدة من الموارد والمال والمشاركة في السلطة والتعليم، وهو في صُلبه إهانة للكرامة الشخصية. والمؤسف أن تكون غالبية المجتمع السوري في تجمّع الفقراء، كأكثر مظاهر الخروج عن المألوف، فمواقف الناس وردة فعلهم بين بعضهم حيال القضايا المعيشية تقودنا إلى مخاوف الوصول إلى الحتف المحقّق، سواء عبر زيادة الهجرة غير الشرعية، أو ارتفاع منسوب العنف المرافق للسلوكيات الرافضة نتائج القرارات الصادرة، خصوصا المتعلقة بطبيعة العيش والخدمات المقدّمة، والتي تقود إلى مزيد من الفقر. والخطر الأعمق أن ذاكرة الأجيال المقبلة والحالية هي تاريخ الفقر وضياع الحيوات؛ فالفقر والحاجة يُعيدان تشكيل الأفكار وترتيبها، ولا مجال أن تكون صالحة للعيش والاستقرار. ولعله لا تجنّي في القول إن سورية دخلت نفق "الكارثة" المعيشية، فالاضطرابات والعنف هي نتائج لفعل مركّب مزدوج هو الفقر وهدر الكرامات، وهما صنوان لا يفترقان ولا ينفصلان عن بعضهما بعضا، خصوصا وأنهما يؤثران في الوسطين، الاجتماعي والاقتصادي. وتشهد القدرة الشرائية اليوم شللاً كبيراً، زاد من أعبائها رفع أسعار الوقود، وهو كفيلٌ بشلّ الحياة الاقتصادية، مع غياب محاولاتٍ للتعافي الاقتصادي ومعالجة تداعيات الحرب على الوضع المعيشي.

يقود ذلك كله إلى ضمّ أعداد ضخمة لـ"مجتمع الفقراء"، وهو كفيل بإحداث انسلاخ مخيف يقود إلى الانهيار والتفجير المجتمعي، ومؤشّر إلى تطورات عنفية لا تُحمد عقباها، فالفقر أوجد أفكاراً سياسية جديدة، ممهدة لاضطرابات أهلية، ووضعت المنطقة في نفق الأزمة الاقتصادية – السياسية. وفي مجملها هي أزمة تاريخية لبنية العلاقات الإنسانية - الاجتماعية، خصوصا وأن نمط عيشنا اليوم أسوأ بكثير من نمط عيش آبائنا، والخوف أن تبدأ الأعمال العدائية التي ينتجها الفقر، بالتطوير من دون إنذار مسبق، فالقواعد الاجتماعية فقيرة بمعيشتها ومحدودة الحصول على الخدمات الأساسية من طبابة وصحة وتعليم ومياه وكهرباء وحتّى الإنترنت، والصراع الطبقي في أوج قوته، والطبقة الوسطى إلى مزيد من التدمير والتهميش، وزيادة انحلال النماذج التقليدية للعلاقات، وانقطاع الروابط بين الأجيال. وهي الحدود الطبيعية من الخدمات والنماذج التي تُبقي المجتمعات المحلية محافظةً على صبرها الاستراتيجي حيال الوضع المعيشي.

الحروب تدمّر أجزاء من المباني أو مساحات مأهولة بالسكان، لكن التدمير الأكثر ضراوة وشدّة هو القائم على الفقر والحاجة

ولا يُمكن محاولة فهم دور (وتأثير) التركيبة المجتمعية المدنية والعشائرية في سورية، من دون فهم تأثير الانهيار الاقتصادي والفقر المدقع عليهم، فالحروب تدمّر أجزاء من المباني أو مساحات مأهولة بالسكان، لكن التدمير الأكثر ضراوة وشدّة هو القائم على الفقر والحاجة؛ كونه يدمّر شبكة العلاقات الإنسانية والتعامل اليومي، وهي لحظة إعلان العنف عن ممارساته المرفقة بسلوكيات وتصرّفات على صعيد الحياة الاجتماعية اليومية وشبكة العلاقات العامة، والموقف من السلطة ما بين الانخراط أو التعامل أو الرفض والمعارضة، وكلها تشكّل لحظات خطيرة ترتبط بأساس اقتصادي وملف الحريات، وتشكل عوامل ستزيد من دائرة العنف.

وبالتالي نحن أمام ثلاث مشكلات مركبة تؤثر على حيوات الناس: أولا، هدر مزيد من مدّخرات الناس من العملة التي غالباً ما يلجأ الناس إلى إخفائها لأمور تتعلق بالزواج والصحة والتعليم. ثانيا، لم يعد متوسّط حجم الحوالات يكفي لإعالة الأسر كما في السابق، فمبلغ مائة دولار كان يغطّي سابقاً احتياجات الناس، لكن انخفاض سعر الليرة السورية وارتفاع أسعار المواد، ثم تحسّن قيمة الليرة السورية وبقاء أسعار المواد على حالها جعلا المائة دولار لا تكفي لسد الحاجات اليومية للأسر. ثالثا، تدمير الزراعة، فالتضخم والأسعار الجديدة للدولار يعني ضخامة في مصاريف الزراعة والإنتاج، وهو ممهد لمزيدٍ من بيع الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مقاسم وعقارات، لتجّار الحرب، وإلحاق الضرر الشديد بالبيئة ومواسم القمح، وتالياً الخبز اليومي.

يحمل الفقراء شعوراً ثابتاً بمجهولية القدر والمستقبل الغامض لسورية، وهو الخطر الوجودي الجوهري الذي يقود إلى الانهيار في السياسة والمجتمع

في الجانب النفسي، يحمل الفقراء شعوراً ثابتاً بمجهولية القدر والمستقبل الغامض لسورية، وهو الخطر الوجودي الجوهري الذي يقود إلى الانهيار في السياسة والمجتمع، فالجيل السوري الجديد لا يستوعب وغير مستعدٍّ أصلاً لاستيعاب ما يعنيه عدم توفر مستلزماته. ويصبح الفقر هو التحول الاجتماعي الأكثر خطراً بما سيحمل من آثار كارثية ومخيفة. وإذا كانت "مشكلات العنف لا تزال شديدة الغموض"، وفقاً لتعبير حنة أرندت، لكن الفقر والحرب والضغط والقتل والتغييب والحصار للقمة الناس عوامل شكّلت الحكم النهائي للعنف في سورية؛ فهو يُسرع ويُشرع المزيد من تفاصيل وجزئيات الرفض والمواجهة والاختيار ما بين رفض الفقر والجوع أو هدر مزيد من الكرامات، أو كما يقول هيغل "الإنسان إنما ينتج نفسه عبر الفكر"، وأيُّ فكرٍ يوجد أمام سيولة الحرمان والفقر، أمام عظمة بلاء الجوع والحاجة التي تجتاح البلاد من ديرك المالكية على الحدود السورية العراقية إلى درعا على الحدود السورية الأردنية.

ويبدو أن هياكل الحكم المحلية في شمال سورية وشرقها وغربها، ونظام الحكم في دمشق، يفضلون العنف القائم على إخافة الناس عوضاً عن تلبية مطالبهم. وإذا كانت السلطة تحمل غريزة حيوانية تنزع إلى مزيد من السيطرة، فإن القواعد الاجتماعية تحمل نزعات انعتاقية إلى مزيدٍ من التحرّر والحقوق وسبل العيش. وفي خضم كل ذلك التنازع بين الغرائز، المنهزم الوحيد هو الفقير، وهو مؤشّر على حقيقة نفسانية حتمية تقرّ بوجود علاقة ووثيقة تبادلية بين إرادة السلطة ورغبتها بإخضاع الناس، أو المواجهة ورفض المجتمعات المحلية عنف السلطة، وتُشكّل الحاجة أهم الأدوات في ذلك. ولأن العنف القادم من السلطة ذو طابع ومميزات أدواتية يملك القدرة للتأثير والسيطرة والتدمير، فإن الفقراء الساعين إلى العيش بكرامة واحترام في هذه البلاد، رُبما لن يملكوا في ذواتهم ونفسيّاتهم سوى اللجوء إلى العنف المضادّ للمواجهة وردّ المظالم والعنف المستخدم عليهم. وفي كل الأحوال، لا تتحمل مجتمعاتنا مزيدا من المواجهات والاضطرابات، والفقر هو العنوان الأبرز لحواضن السلطات، السورية، والإدارة الذاتية، وشمال غرب سورية، كُلهم يحملون نفساً عنفيًا عدائياً تجاه الفقر والحرمان. ومن الطبيعي جداً أن يتطوّر ذلك الشعور صوب السلطة نفسها.