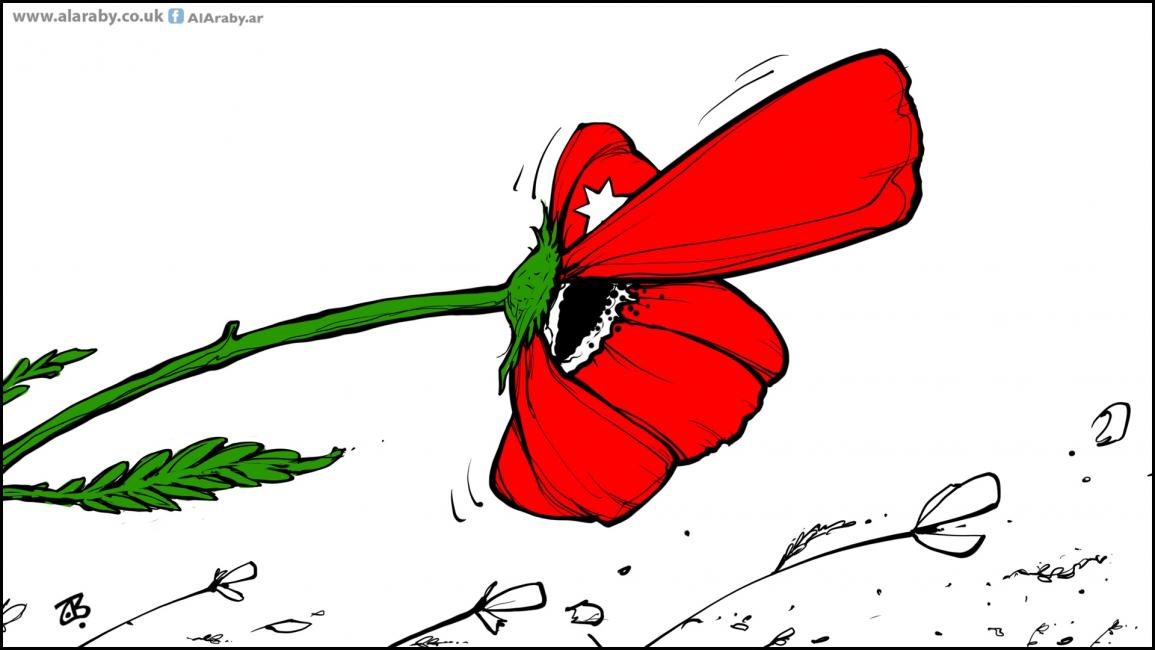

الأردن ونمائمُه وحكوماتُه

إذا كانت ثمة مفارقة في التاريخ السياسي للأردن فهي أن البلد هو الأكثر استقراراً في المنطقة، رغم العواصف السياسية التي مرّت به، هو الأكثر في عدد الحكومات التي تولّت إدارة شؤونه، ولا تكاد تنافسه في هذا سوى الكويت.

وإذا صدف لزائر إلى الاردن أن تردّد إلى أحد مقاهي العاصمة خلال هذا الأسبوع، أو تنقل في سيارة أجرة أو تصفّح أحد المواقع الإلكترونية الإخبارية، فسيغرق في فائض تحليلات ونمائم لا تنتهي، وسيسمع أسماء عديدة مقترحة لشغل المواقع الوزارية في التعديل الحكومي، الذي أعلن أول من أمس الثلاثاء، ما سيدفع هذا الزائر إلى التساؤل عن جدوى هذا الجدل، وما إذا كان من الأفضل لو تمحور مثلاً حول سبل حل الأزمة المرورية الخانقة التي شعر بها، وهو يتنقّل في سيارة الأجرة بين أحياء العاصمة الجميلة حقاً، والتي تكاد تختنق من الأعداد المهولة للمركبات. كأن مشاغل الأردني تنحصر في الترقّب فالتوقّع قبل التعديل، ولاحقاً في تحليل لماذا استُبعد فلان من التشكيل الوزاري وجيء بغيره، وليس الانشغال في، والجدال حول، خطط الحكومات لإيجاد الحلول للمشكلات التي يعاني منها، مما يُعفي هذه الحكومات من مسؤولياتها الحقيقية، ويعكس حالة من الشخصنة المتطرّفة في مقاربة عملها، ويفسّر كثرة أعدادها وقِصر سنواتها (متوسّط أعمار الحكومات الأردنية لا يزيد عن العام).

على سلبيات هذه الظاهرة (كثرة الحكومات)، فإنها منحت النظام السياسي بعض الحيوية، وحرّرته من تبعات المساءلة المباشرة، ذلك أنها عوّمت العمل السياسي، وأبعدته عن مجاله الحيوي الحقيقي، حيث يُفترض أن ثمّة برامج تُطرح وتحتاج وقتاً لتُنفّذ. لذلك، يستطيع أي رئيس وزراء أردني الدفاع عن حكومته حتى لو أخطأت، بالقول إنها لم تُمنح الوقت الكافي لتنفيذ برنامجها.

الظاهرة نفسها، وأقصد قِصر عمر الحكومات وكثرة أعداد رؤساء الوزارات والوزراء، أوجدت وحشاً حقيقياً في داخل المواطن وأوساط النخب، لا يهدأ إلا إذا انقضّ على المنصب الحكومي، فإذا أخفق استدار إلى الجهة المقابلة، معارضاً لا يتوقّف عن توجيه سهام نقده إلى الحكومات والوزراء، حتى لو أصابت وأصابوا، فليس المهم لدى كثيرين تنفيذ برامج سياسية، بل الوصول إلى المنصب نفسه، وهو ما يفسّر هذا الكم المهول من النميمة التي قد تُصيب أي زائر للأردن بصدمة حقيقية، إذا جلس في أحد مقاهي العاصمة، وهو يسمع ذلك الجدل الذي لا ينتهي عن الأسباب التي حالت دون توزير فلان، ومنحت هذا المقعد الوزاري أو ذاك لغيره.

لا ينفي ما سبق وجاهة بعض المقاربات المعارضة لآلية اختيار الوزراء، في غياب برلمان يُسائل ويُمنح الثقة أو يسحبها من الحكومات، وهو ما يُؤمَل أن يحدث وفق الخطط التي اعتُمدت في آليات تشكيل الحكومات بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإلى أن يحدث هذا، فإن الجدل يظل مُضلّلاً ومكرراً بما يؤبد المشكلات أو يديمها إذا حدثت، وهي كثيرة، ويكون الحلّ في الإقالة أو التعديلات الوزارية التي يعود أفرادها غالباً إلى النقطة صفر في مواجهة المشكلات وإلقاء اللوم في إخفاقهم على من سبقوهم في المناصب، أو إلى القول إنهم لم يُمنحوا ما يكفي من وقت لإنفاذ خططهم.

للخروج من هذه الدائرة المفرغة، ربما ينبغي إعادة تفكيك آلية تشكيل الحكومات جذرياً، وقبل ذلك تفكيك ظاهرة التطلّع المتوحش إلى المنصب الحكومي، أي تفكيك تلك الجاذبية الطاغية لهذا المنصب في لاوعي المواطنين والنخب معاً، وهو ما لا يتحقّق إلا بالعودة إلى بديهيات العمل السياسي المعاصر، ومنها أن المسؤول الحكومي موظّف في نهاية المطاف، وأنه يُساءَل إذا أخطأ، ولكن لا تُقام له النُصب والتماثيل إذا أصاب، فلهذا تم اختياره من الأساس، وهذا أمر يستطيع النظام السياسي استيعابه، لكنه يجب أن يحدُث بالتوازي مع إشاعة ثقافة جديدة تفكّك الوحش الكامن في لاوعي المواطن، والمتوثّب للقفز على المنصب أياً كان، في معزل عن استحقاقاته وتبعاته، ومنها أنه ليس جائزة ولا وجاهة اجتماعية، بل مسؤولية ثقيلة قد تدفع المؤهّل للقيام بها إلى الهرب منها أو التردد قبل القبول بها.

ذلك ما يُسمّى دفع الأمر، ولو ببعض الخشونة، إلى خارج الصندوق، أو رمي الصندوق نفسه في البحر غير مأسوفٍ عليه.