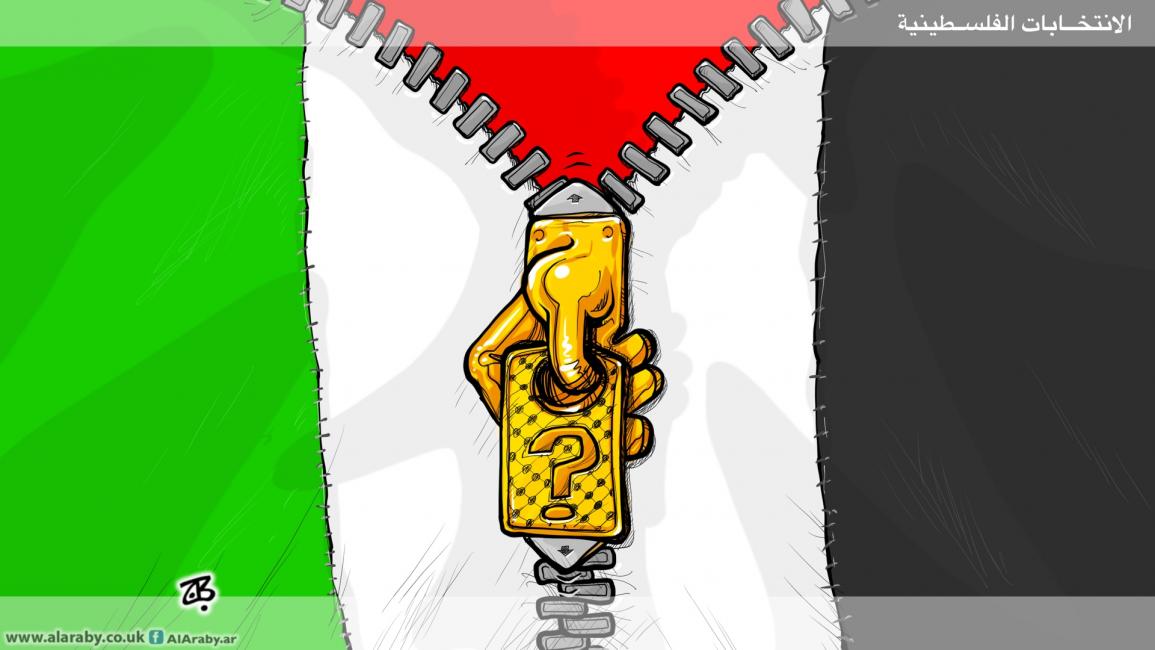

الانتخابات الفلسطينية .. تجريب المجرّب

"أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي". بهذا المثل الشعبي عبّر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ناصر القدوة، عن تأييده المرسوم الرئاسي الذي تأخر عن موعده أقله عشر سنوات، القاضي بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في فلسطين في 22 مايو/ أيار و31 يوليو/ تموز. ولاقى المرسوم الصادر عن الرئيس محمود عباس ترحيباً من حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية.

لا تدل ممارسات السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله، ولا تاريخها، على أنها تحترم التقاليد الديمقراطية، كما حال شقيقتها اللدود سلطة حركة حماس في قطاع غزة، فكل منهما يعتمد على الأجهزة الأمنية في بسط سلطته وسلطانه، ومستمر في سياسة مصادرة الحريات، وكل منهما ممسك بالسلطة، رغماً عن أنف الفلسطينيين.

عاد التنسيق الأمني مع إسرائيل، والأرجح أنه لم ينقطع، بذريعة أن إسرائيل أعلنت التزامها بالاتفاقات الموقعة

كانت السلطة قد سحبت سفيري فلسطين في الإمارات والبحرين، رداً على تطبيعهما مع إسرائيل. ورداً على صفقة القرن والسياسات الأميركية والممارسات الإسرائيلية، أعلنت وقف كل أشكال التنسيق الأمني، ليس مع إسرائيل فحسب، بل ومع أميركا أيضاً. لم تمض بضعة أشهر حتى تراجعت السلطة عن قراراتها فعاد السفيران. كما عاد التنسيق الأمني مع إسرائيل، والأرجح أنه لم ينقطع، بذريعة أن إسرائيل أعلنت التزامها بالاتفاقات الموقعة! يبدو واضحاً أن الضغوط الاقتصادية التي عانت منها السلطة من الأسباب الرئيسية التي دفعتها إلى التراجع عن كل تلك المواقف السابقة، فلما كان مصدر أموال السلطة هو المساعدات الخارجية، والضرائب على البضائع التي تأتي بموجب الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل. ولأن كبار موظفي السلطة يتقاضون رواتب عالية، ويعيشون حياة باذخة، فإن تضحيتهم بتعهداتهم وقراراتهم ذات العلاقة بالمصلحة الوطنية أسهل عليهم من التضحية بمصالحهم الشخصية. فضلا عما سبق، تستخدم أموال السلطة، من أجل شراء الموالين، ودفع رواتب الموظفين، وتمويل أجهزة السلطة، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية. بالتالي، بقاء السلطة، واستمرار السيطرة عليها، يتطلبان إبقاء حنفية المال مفتوحة.

لافت رد فعل حركة حماس، وبقية الفصائل، على إعادة السفيرين وعودة التنسيق الأمني، لم يتعدّ حدود الإدانة اللفظية، والتأكيد على أن ذلك لن ينعكس سلباً على جهود المصالحة! ما يعني أنها أعطت الضوء الأخضر للسلطة الفلسطينية للمضي في تنسيقها الأمني والمدني مع إسرائيل. ولو سلّمنا بحسن النيات، واعتبرنا الدعوة جدّية ولا تراجع عنها، وأنها خطوة في اتجاه إنهاء الانقسام، وإعادة بناء النظام السياسي، كما علقت "حماس" وفصائل غيرها. وفي حال سارت الأمور على ما يرام، واحترمت نتائج الانتخابات، وهو ما لا يمكن ضمانه، بالنظر إلى طبيعة السلطتين وتاريخهما، فإن ثمّة نقاطا لا بد من التوقف عندها، تتعلق بتلك النتائج، وانعكاساتها على الفلسطينيين.

السيناريوهات المحتملة لا تدعو إلى التفاؤل بالانتخابات التي يتعامل معها الشارع الفلسطيني

تؤكد المعطيات أن التنافس في الانتخابات المحتملة سينحصر بين حركتي فتح وحماس. وأن السيناريو المحتمل واحد من ثلاثة. الأول، أن تفوز "فتح" بالانتخابات التشريعية والرئاسية، ما سيُقابل بترحيب عربي ودولي، وربما تخفيف الحصار عن غزة وزيادة مساعدات الدول المانحة. ناهيك باحتمال العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل في ظل الإدارة الأميركية الجديدة. هنا، ومن أجل التهرّب من المفاوضات، قد تلجأ إسرائيل إلى وضع عقباتٍ في وجه السلطة، وإحداث الأزمات، الاقتصادية وغير الاقتصادية، وتفجير الأوضاع الأمنية. فضلاً عن ذلك، ستواجه السلطة الجديدة مشكلاتٍ عديدة مع "حماس"، كمصير موظفي الحركة وجهازها العسكري والأمني. وغير المستبعد أن يكون رد فعل الأخيرة على إجراءات السلطة واستفزازات إسرائيل شبيهاً برد فعلها في 2007. وأن يتفجر الصراع مع "فتح". السيناريو الثاني عكس الأول، أي فوز "حماس" بالسلطتين التشريعية والرئاسية. وفي هذه الحالة، يرجّح اتساع دائرة المعارضين للسلطة الحمساوية، عربياً ودولياً، وتشديد الحصار، وتصعيد العدوان، بهدف إثارة الرأي العام الفلسطيني ضد "حماس" التي ستواجه أيضاً مشكلات مع "فتح" تتعلق بالمصالح والامتيازات، ومستقبل المؤسسات والأجهزة الأمنية والإدارية التي كانت تتبع سلطة رام الله. ليس خافياً أن "حماس"، كغيرها، من حركات الإسلام السياسي، براغماتية. وتفيد تجربة حكمها غزة بأن فتاويها جاهزة، لتبرير التنازلات التي تقدّمها، والتي تتعارض مع خطابها حول المقاومة. فكما تمكّنت من التأقلم مع أنظمة عربية تناصبها العداء، كنظام عبد الفتاح السيسي، وتجميد المقاومة، والتوصل إلى اتفاقات هدنة وتهدئة مع إسرائيل في غزة، فقد تسعى، من أجل استمرارها في السلطة، إلى توسيع ذلك ليشمل الضفة الغربية أيضاً، وتقديم تنازلاتٍ لا تختلف عن التي قدمتها سلطة رام الله. السيناريو المحتمل الثالث تقاسم السلطة بين "فتح" و"حماس" في حال فوز إحداهما بالرئاسة والأخرى بالتشريعي. هنا ، نكون أمام حالة شبيهة بالتي حصلت في أعقاب انتخابات 2006. وقد نشهد خليطاً من تداعيات السيناريوهين الأول والثاني. إذن، فجميع السيناريوهات المحتملة لا تدعو إلى التفاؤل بالانتخابات التي يتعامل معها الشارع الفلسطيني، أغلب الظن، بالتشكيك واللامبالاة.

يعلم الفلسطينيون جيداً أن الحديث عن برلمان فلسطيني حقيقي، وحكومة ووزارات ورئيس، في ظل الاحتلال، وهم لا وجود له إلا في رؤوس المستفيدين من ترويجه. وقد جرّب الفلسطينيون كلتا السلطتين. فلا أرض حرّرت، ولا دولة قامت، ولا ديمقراطية تحققت، ولا مشكلات الفقر والبطالة حلت، ولا هم يحزنون. ولذلك، ربما يردّد لسان حالهم اليوم ما قاله الأجداد بالأمس "اللي بجرّب المجرب عقله مخرّب".