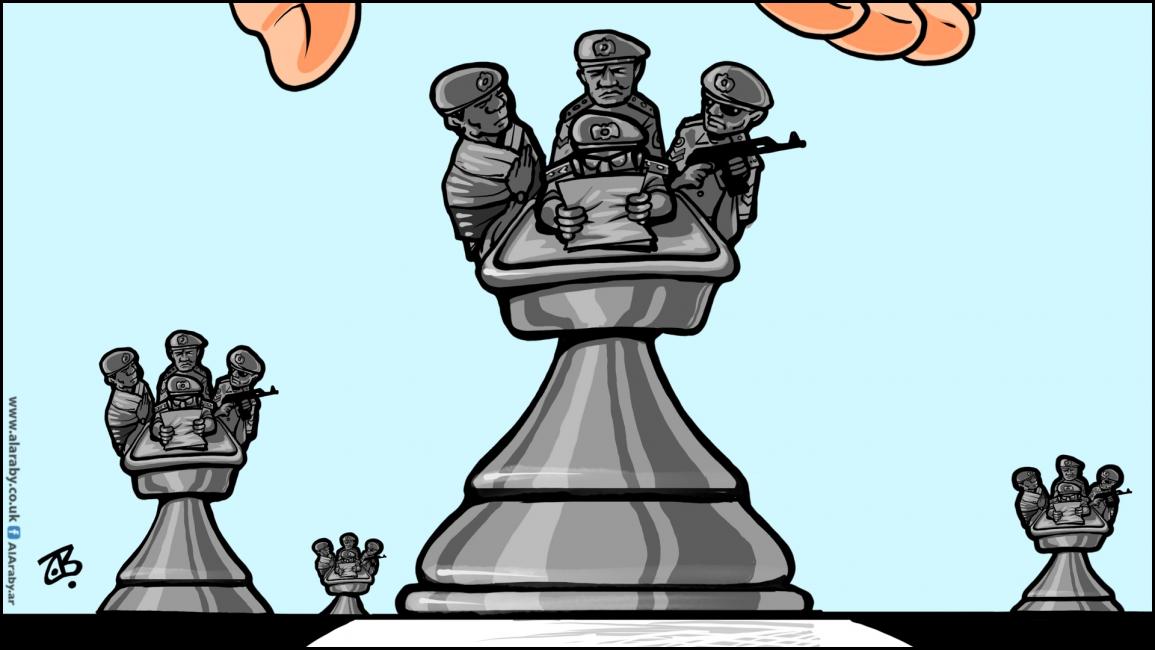

الانقلابات العسكرية المهذّبة

في النيجر، رحلت فرنسا وبقي الانقلاب العسكري واقعًا يفرض نفسه على الجميع، بل ويجد له أخًا وحليفًا في الغابون التي شهدت انقلابًا مماثلًا في غمرة انشغال العالم بما حدث في النيجر.

كتبتُ مبكّرًا إن حضور باريس إلى المشهد في النيجر معتبرة نفسها الوصية على شعوب غرب أفريقيا يعني دعمًا هائلًا لفرض الانقلاب في البقاء والتمدّد، حتى وإن كانت تتبنّى خطابًا عنيفًا في رفضها السلطة العسكرية الانقلابية، وتحشد دول القارّة السمراء لإعلان التدخل عسكريًا ضد العسكرة.

تعلن فرنسا، الآن، الجلاء عن النيجر، عسكريًا ودبلوماسيًا، تاركة خلفها أسئلة عديدة ليس أهمها من تحدّث به مواطن من النيجر للإذاعة البريطانية "كان من الممكن أن تخرج فرنسا من البلاد ببساطة بعد الانقلاب، ثم تعود لاحقا لتتفاوض، لكن لماذا رفضت فرنسا الاعتراف بسلطة الانقلاب عندنا وقبلته في الغابون وتشاد في السابق، هذا هو ما يثير غضبنا عليها، لأنها تتعامل معنا كأننا حمقى".

الملاحظة الجديرة بالتوقف في انقلابي النيجر والغابون، وقبلهما تشاد، أن الانقلابات الأفريقية في غالبيتها تقع من دون إراقة دماء الشعوب، ومن دون استدعاء استثمار في تحريض مكونات المجتمع على بعضها، وصولًا إلى ارتكاب مذابح ومجازر.

تقول أرقام شبه موثقة إن أكثر من مائتي انقلاب عسكري وقعت في دول أفريقيا خلال 60 عامًا مضت، من بينها مائة انقلاب في حقبتي الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، لكنها لم تحوّل البلاد إلى بحور دماء وغابات كراهية مجتمعية، على العكس مما جرى في مناطق أخرى من القارّة ارتبط فيها الانقلاب العسكري بمذابح وجرائم ضد الإنسانية، عبأت هواء المجتمعات برائحة الدم.

هل يعني ذلك أن قادة هذه الانقلابات مصلحون اجتماعيون ووطنيون ومتحضّرون، أو أن الانقلابات مقبولة، ما دامت الدماء الغزيرة لا تسيل معها؟ بالطبع لا، فالانقلابات، خصوصًا تلك التي تحدُث ضد سلطات مدنية منتخبة، تؤدّي إلى تأخّر التطور الاجتماعي، وتقضي على فرص النمو الاقتصادي والسياسي، وتدخل البلاد في حالة من التخبّط تمتد سنوات، على الرغم مما تروّجه السلطة الانقلابية من شعاراتٍ عن السيادة واستقلال القرار الوطني، والذي يكون في الغالب استقلالًا عن جهات نفوذٍ خارجية، لاستدعاء نافذين آخرين، يحضرون بوصفهم داعمين اقتصاديًا وماليًا.

على أن ذلك كله لا يمنع من التأمل في حالة هذه الانقلابات التي تولد وتعيش ويستتب لها الأمر، من دون أن يُراق على جوانبها الدم، ومن دون أن ترى في الجماهير الرافضة لها أعداءً وتهديدًا وجوديًا، وبالتالي لا بد من استئصالها.

بمعنى آخر، لماذا لا تحتقر الانقلابات الأفريقية (المهذّبة) شعوبها، وتعتبر المعارضين منهم مجموعاتٍ من العملاء والأعداء، أو قطاعات من المغيّبين والمخدّرين؟ إن أسوأ ما يمكن أن يرمي به حاكم عسكري شعبًا واقعًا تحت سلطته أنه لا يثور أو ينتفض إلا إذا ما وفّر له شخصٌ أو جهة ما جرعات مخدّرات ومبالغ مالية يسيل لعابه عليها ويصبح جاهزًا للانسياق وراء دعواتٍ، يراها المستبدّون تخريبًا وهدمًا للأوطان.

ليست مثل هذه النظرة إلى الشعوب فقط احتقارًا لها وتشويهًا لثورتها على الظلم والقمع والفساد، بل إنها أيضًا تحمل تحريضًا واستباحة لدماء كل من يفكّر في الاحتجاج والغضب، ويسعى إلى التغيير، من خلال التأسيس لحالة من الاحتراب المجتمعي، بغرض قسمة الشعب إلى شعبين يتبادلان الكراهية ونوازع الإقصاء والمحو: شعب محقون بجرعاتٍ مدمّرةٍ من أوهام الوطنية الفاسدة، وشعب آخر يؤمن بالثورة، ويعتنق حلم التغيير والخلاص من كابوس الفشل والاستبداد.

وتلك، بالضبط، هي الوصفة السحرية لصناعة مذبحةٍ جماعيةٍ تحت مزاعم حبّ الوطن والدفاع عن استقلاله.