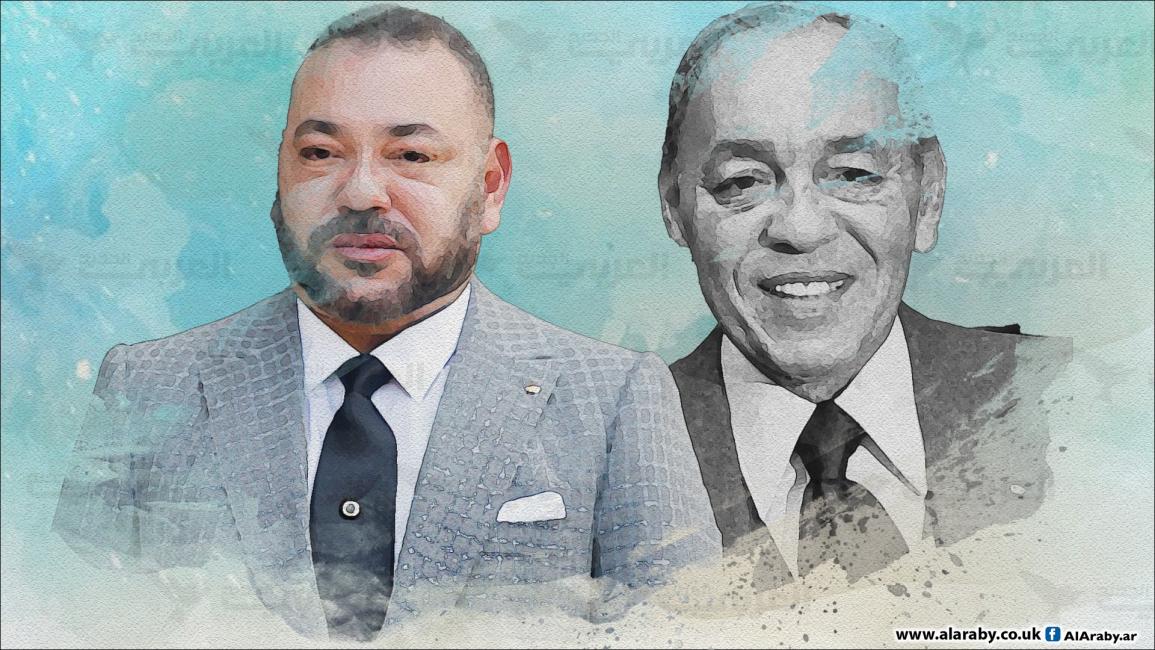

بين عفوَي الحسن الثاني ومحمد السادس

قبل ثلاثين عاما، وبالضبط في الثامن من يوليو/ تموز 1994، أصدر ملك المغرب الراحل الحسن الثاني، عشية عيد ميلاده الـ65، عفوا عن 424 معتقلا سياسيا، في خطوة اعتُبرت، آنذاك، إشارة قوية من القصر على رغبته في إحداث تناوب سياسي، وتدشين مرحلة جديدة في علاقته بأحزاب المعارضة المتحدرة من الحركة الوطنية، غير أن تمسّك الملك ببقاء وزير الداخلية، حينها، إدريس البصري، في منصبه، الأمر الذي كانت ترفضه المعارضة، حال دون إتمام ''صفقة التناوب''، حيث كان على القصر والمعارضة أن ينتظرا زهاء أربع سنوات أخرى حتى تنضج الشروط الموضوعية، وهو ما كان عند تعيين القيادي اليساري الراحل عبد الرحمن اليوسفي رئيسا لحكومة التناوب (1998).

اليوم، وفي سياق الاحتفال بذكرى تولّيه العرش، أصدر الملك محمد السادس عفواً عن صحافيين وحقوقيين ومدوّنين وناشطين ومُدانين بالإرهاب ومناهضين للتطبيع مع إسرائيل، في خطوةٍ لا تخلو، هي الأخرى، من دلالة سياسية ورمزية. وعلى الرغم من اختلاف السياق التاريخي والسياسي العام، يشترك العفْوان (1994) و(2024) في خصائص تبدو على صلة وثيقة بطبيعة النظام السياسي المغربي وآليات اشتغاله.

ضمن هذا السياق، يمثل العفو الملكي، الصادر الاثنين الفائت، محاولةً لضخ الروح في مشهد سياسي رتيب، بات يُنذر، أكثر من أي وقت مضى، بجفاف منابع السياسة المغربية. يعي النظام جيّداً أن هناك حاجة لقدرٍ من التوازن داخل الحقل السياسي. وإذا كان تراجعُ حزب العدالة والتنمية، الإسلامي، وتآكل الأحزاب الكبرى، وضعفُ مؤسسات الوساطة، قد صبَّ كلُّه في مصلحة السلطة، إلا أنه، بالمقابل، ساهم في بروز أشكال جديدة لإنتاج السياسة، تتغذّى على منصّات التواصل الاجتماعي في التعبئة والتحشيد والتواصل. تبدّت هذه الأشكال من خلال معارضة غير تقليدية، باتت أكثر جرأة في انتقادها السلطة والقوى الاجتماعيةَ المتحالفةَ معها، وهو ما لم يكن مقبولاً بالنسبة للسلطة التي كانت تُدرك أن فشلَ ثورات الربيع العربي، بموجَتيْها الأولى والثانية، وصعودَ الاستبداد الجديد، وتراجعَ أهمية الضغط الخارجي في قضايا الحقوق والحريات، ذلك كله منحها هامشاً جديداً لإعادة توجيه بوصلة السياسة المغربية، أولاً بالتخلص من الإسلاميين بطريقة ''ديمقراطية'' (2021)، وثانياً بإعادة خفض سقف الحقوق والحريات إلى مستوى غير مسبوق. بيد أن تزايدَ مطالب إطلاق سراح الصحافيين والناشطين ومعتقلي الرأي خلال السنوات الأخيرة، والحاجةَ الماسّة إلى تقوية الجبهة الداخلية أكثر، في ظل المنعطف الحاسم الذي تمرّ منه قضية الصحراء المغربية، وانتخابَ المغرب رئيسا للدورة 18 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ذلك كله بيئة محرجة للمملكة التي أصبحت بحاجة لمثل هذه الخطوة لتعزيز المصالحة الوطنية والاستقرار الاجتماعي، لا سيّما بعد التدابير الاجتماعية، التي توخّت أخيراً، على تواضعها، تحسينَ المستوى المعيشي (الزيادة في الأجور..).

من ناحية أخرى، يستدعي العفو الملكي حزمة أسئلة قديمة يبدو أن الممارسة حسمت الجدلَ بشأنها، خاصة في ما يتعلق بالجهة التي تُصدر العفو عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وذلك بعد أن أصبح الملك المصدرَ الوحيدَ للعفو عن هؤلاء. وبالرجوع إلى العفو الذي كان قد أصدره الحسن الثاني، لم يكن الإفراج عن424 معتقلا سياسيا بواسطة عفو عام شامل يُصدره البرلمان، كما كانت تطالب أحزاب المعارضة ومعها الحركة الحقوقية المغربية، بل جرى بواسطة عفو ملكي (عفو خاص). ومن المعلوم، في الأدبيات ذات الصلة، أن العفو الخاص، الذي يكون من اختصاص رؤساء الدول، يمس العقوبةَ، بحيث يُلغيها أو يُخفِّفها، لكنه لا يمحو الجريمة المرتكبة، بينما يكون العفو العام والشامل من اختصاص المجالس النيابية، تُصدره بواسطة نصوص تشريعية، وينتج عنه محوُ الجريمة والعقوبة معا.

على أهمية العفو الصادر الاثنين الماضي، يبقى هناك سؤال عالق: لِمَ استُثْنِيَ معتقلو حراك الريف من العفو الملكي؟ من الصعب الجزم بالأسباب التي حالت دون شمولهم بقرار العفو، وإن كان المرجّح أن ''الشروط الموضوعية'' ربما لم تنضج بعد حتى يستفيدوا من عفو يعيدهم إلى أحضان عائلاتهم، وهو ما نأمله بطبيعة الحال.