تدوّي صفارات الإنذار فيهرع تجار التهدئة

لا يستأذن الاحتلال أحدًا قبل أن ينفذ اعتداءاته على الفلسطينيين في دور العبادة، وفي المنازل، وفي الطرقات. لكن في المقابل، هناك منطق عجيب يسود هذه الأيام، يقول إن على المقاومة أن تستأذن قبل ردّ العدوان، ثم يتخذ هذا اللامنطق طورًا أكثر هزلًا وهزالًا حين يصبح ردّ الفعل المقاوم، متهمًا بأنه ضار بالقضية.

تردّدت على نطاق ملحوظ طوال الأيام الفائتة نغمة أنها ستكون حماقةً لو سمحت المقاومة باستدراجها إلى الردّ على عمليات الإهانة غير المسبوقة للمسجد الأقصى في ليالي رمضان، والتنكيل بالمصلين والمعتكفين وتصويرهم مقيّدين بالسلاسل والأغلال وفوق رؤوسهم جنود صهاينة بأحذيتهم وبنادقهم.

مطلوبٌ من المقاوم إذن أن يبتلع كلّ هذه الإهانات، ويكتفي بالصراخ، لأنه حال الردّ بقوة، سيحقّق لرئيس الوزراء الصهيوني أهدافه، ويفتح له طريقًا للهروب من مشكلاته الداخلية.

أزعم أنّ الحماقة الحقيقية هي ثرثرة المنظرّين، إنّ الردّ على اعتداءات حكومة نتنياهو المهينة بمثابة خدمة أو هدية لنتنياهو، وغير ذلك من كلامٍ لا يليق بمقاومين، ولا بمن يزعمون إنهم داعمون للمقاومة، كون المنطق السليم يقول إنه إذا كان العدو في حالة اعتداء دائم على الشعب الفلسطيني، فإنّ هذا الشعب، بمؤسساته، وحركاته، وأفراده، في حالة مقاومة دائمة لهذا العدوان.

الشاهد أننا أمام تطوّرٍ هو الأخطر في سياسة الاحتلال الإسرائيلي بشأن المسجد الأقصى، فيما خصّ التنفيذ الفعلي لخطّة التقسيم الزماني للمسجد، بحيث يصبح للمستوطنين المتطرّفين لأكثر من نصف الوقت، يتحوّل خلال تلك الفترة إلى مؤسّسة يهودية خالصة للإسرائيليين، يمارسون فيها طقوسهم، فيما يمنع الفلسطينيون تمامًا من دخول المسجد.

يلفت النظر كذلك أنّ الهمجية الصهيونية في اقتحام أركان الأقصى هذه المرّة قد تجاوزت كلّ ما سبق من وقاحات وإهانات، إذ باتت عمليات التكسير والتحطيم والدوس بالأحذية على كلّ شيء، مشهدًا يوميًا يمارسه جنود الاحتلال، بالإضافة إلى الجرأة في التعدّي بالضرب المبرّح على السيدات الفلسطينيات.

الرسالة الصهيونية هذه المرّة تقول، لا قداسة لشيءٍ ولا حدود للعدوان، إذ أنّ أحدًا من إخوة فلسطين ليس لديه القدرة أو حتى الرغبة في مجرّد مخاطبة إسرائيل بلهجة جادّة ومختلفة عما سبق، فبيانات التنديد والشجب هي ذاتها المستعملة خلال السنوات الماضية.

مسألة أنّ نتنياهو وحكومة اليمين المتطرّف تجد ملاذًا من استحقاقات الداخل في إشعال الساحة الفلسطينية هي من قبيل الكلام المكرّر بإصرار عجيب من دون أن تثبت صحته أو وجاهته، بالنظر إلى أنّ كلّ مكونات المجتمع الإسرائيلي متوافقةٌ على أنّ هذه هي اللحظة المواتية لإلغاء كلّ ما هو غير إسرائيلي من الوجود الجغرافي والتاريخي، لا فرق هنا بين صقور وحمائم، أو يمين ويسار.

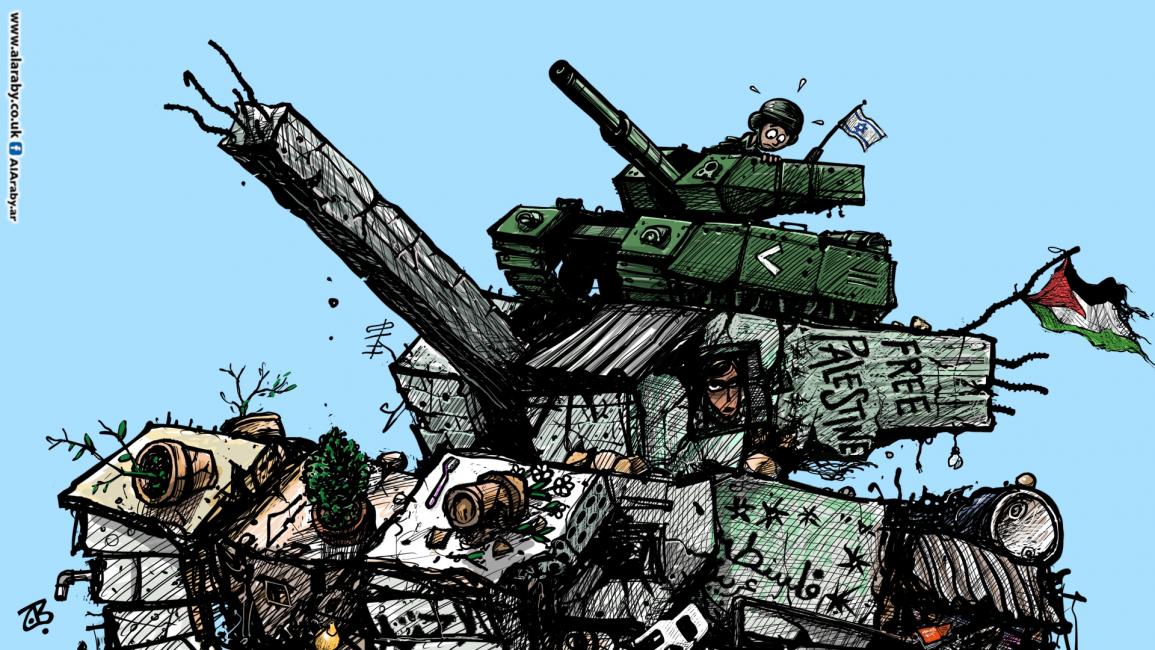

الحاصل أننا بصدد سيناريو يجري تنفيذه بسرعة شديدة، وأي إبطاء أو تمهّل في إظهار ردّات الفعل، من شأنه أن يساعد أصحاب هذا السيناريو، ويصعّب من مهمة التصدّي له مستقبلًا. لذا كان من الطبيعي والمنطقي أن يكون ثمّة ردّ عاجل وسريع، وها هو يأتي هذه المرّة من الجنوب اللبناني، حاملًا مائة صاروخ ألزمت المحتلين الملاجئ وأغلقت المجال الجوي الإسرائيلي، وأوجدت معادلة توازن الرعب، هي مائة صاروخ بمثابة مائةٍ قبلةٍ على جبين فلسطين، وتعادل ألف رسالة صريحة وقاطعة إنّ هذه الأمة لم تمت، ولم يتمكّن منها الشلل والعجز الكامل بعد.

لا يهم هنا من أطلق صواريخ الكرامة على المحتل، المهم أنها صواريخ عربية تقول للعالم إنه لا يزال هناك نبض في شعوبٍ تحالف ضدها الاحتلال والاستبداد، وأشبعوها قهرًا وقمعًا حتى ظنّوا أنها لم تعد تصلح سوى لدور حيوانات المزرعة.

جيّد أن ينفي حزب الله مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ، وجميلٌ ألا تعلن فصائل المقاومة تبنّيها الرد، فهذا كله يثبت حضورًا شعبيًا هائلًا يستطيع أن يكون جزءً من معادلة المعركة، ويقول للمعتدي إنّ جرائمه، مهما كانت وحشيّتها، لن تقتل روح المقاومة في الشعب الفلسطيني، في الداخل والخارج، وأنه كلما خيّم الظلام هناك شعاع ضوء مباغت يأتي من المجهول.

الآن، تدوّي صفارات الإنذار في المستعمرات الصهيونية، وتدوّي معها أجراس الهواتف في قصور الحكم العربية التي يستدعيها الصهيوني لممارسة وظيفتها الوحيدة: الاتجار في التهدئة والسمسرة على الدم الفلسطيني.