تلك العقوبات والاستثناءات الأميركية في بعض سورية

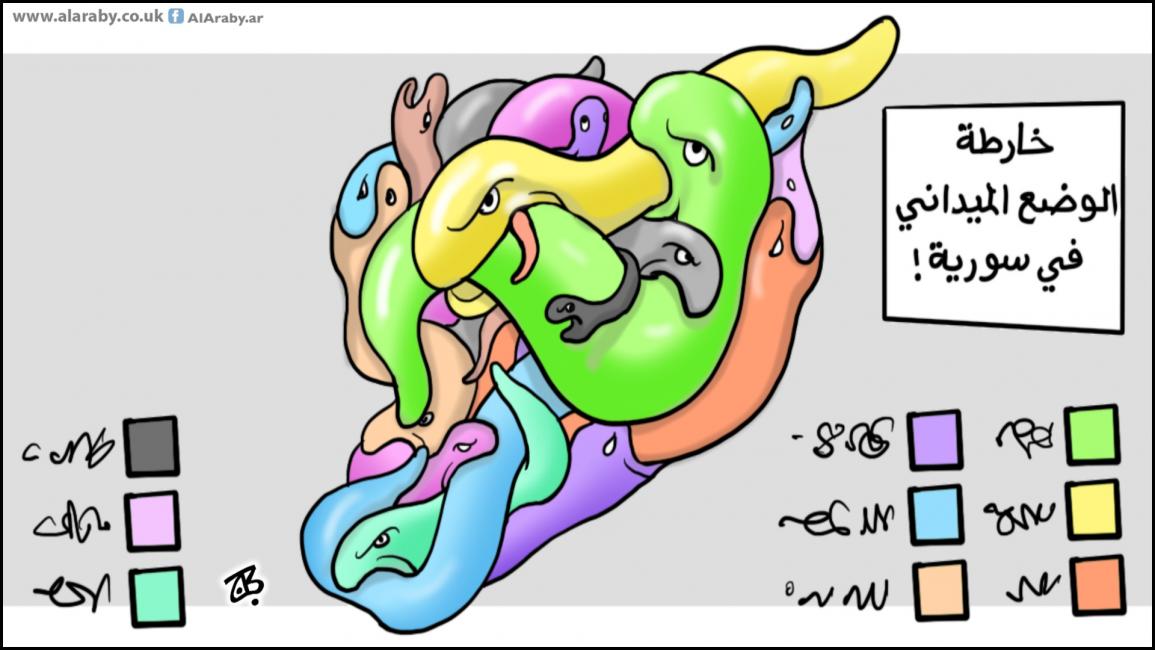

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، وعبر مكتب الأصول الأجنبية، تعديلاً للاستثناء رقم 22، والذي أصدرته بعد الزلزال الذي ضرب سورية في فبراير/ شباط 2023، والمتعلق بالعقوبات على سورية. اتّسع الاستثناء الجديد لقانون قيصر والعقوبات قليلاَ هذه المرّة ليشمل كوباني (عين العرب) وكري سبي/ تل أبيض أيضاَ، وسبق أن شمل كل مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، وقسما من مناطق شمال غرب سورية، ما عدا إدلب وعفرين، إضافة إلى استثناء ناحية معدان في الرقّة، وناحية المنصورة في الطبقة. ومنع استفادة مناطق ريفية واسعة من حلب، مثل نواحي: تادف، دير حافر، رسم حرمل الإمام، كويرس شرقي التابعة لمنطقة الباب، وناحيتي مسكنة والخفسة التابعتين لمنبج، وتل رفعت ونبل التابعتين لمنطقة أعزاز. أما في دير الزور فقد أبعد القرار مناطق من غربي الفرات مثل نواحي التبني، وموحسن، وخشام. وناحية العشارة في الميادين، وناحيتي مركز البوكمال والجلاء في البوكمال.

ووفقاً للقرار، لا يُسمح بإرسال التبرّعات المالية أو المساعدات إلى المنظّمات العاملة في مختلف القطاعات خارج سياق هذه المناطق المشمولة بالاستثناء، وحصر أيّ تحويل عبر المنظمات غير الحكومية الأميركية، أو منظمات موثقة من الجانب الأميركي مثل الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، أو الحصول على تفويض محدّد لنقل الأموال، بعد تقديم شرح كافٍ وقدر كبير من المعلومات عن المستفيدين، وآلية الصرف، وطريقة الاستفادة الجماعية.

ليست المشكلة في التمديد، ولا الاستثناء، إنما المشكلة والعبرة في التطبيق، ومن كُل الجوانب والأطراف، خصوصاً وأن منطقة ما تخضع لنفوذ جهة وهيكل حكم مُحدّد وواضح، لكنها منقسمة ما بين الشمول والاستثناء. حيث يشمل قرار العقوبات عفرين التي تتحكّم بها فصائل سبق وأن وضعت على لائحة العقوبات الاقتصادية، مع الكمّ الكبير من التقارير الدولية التي تؤكّد حجم الانتهاكات وكثافتها. وتلك الفصائل الحاكمة في عفرين مقرّبة من تركيا، وهي تركيا نفسها التي تتحكّم بمناطق أخرى، وأيضاً عبر فصائل عسكرية، لكنها مناطق مستثناة من العقوبات، مثل سري كانيه (رأس العين)، والتي تعاني، هي الأخرى، من سيولة من المشكلات والانتهاكات، لكن بحجم ووتيرة أخفّ من عفرين، إضافة إلى مناطق "درع الفرات" وغيرها من مناطق شمال غرب سورية والمستثناة من العقوبات. وتجد تركيا أن من مصلحتها تنفيذ المشاريع الإنمائية والإنتاجية؛ لما لها من حركية فاعلة في قضية الاستقرار والأمن الغذائي والصحي. والتي كُلها تعتبر العصب الرئيس في الاستقرار الأمني والعام المطلوب، والذي سيعني، من بين ما يعني، مؤشّراً مهمّاً لتوفير الأرضية اللازمة لعودة اللاجئين السوريين، خصوصاً المقيمين في تركيا، والذين تحوّلوا إلى ورقة تأجيج أو فرز بين الأطراف السياسية المتصارعة في فترة الانتخابات المختلفة. وفي كل الأحوال، عودتهم مرهونة بضمان توفير مستلزمات المعيشة والحياة، وهو ما ستكون تركيا سعيدةً به جدّاً، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها. وللعلم، لن تكون الفئات والشرائح التي سترغب تركيا بإعادتها، في كل الأحوال، من بين الشرائح التي ترفد الاقتصاد التركي عبر المنشأة أو الأسواق و... إلخ التي خدم بها اللاجئ السوري. ولكن أنقرة سنجدها حائرة في حالها، فهي لا تستطيع رفض شمول مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بالاستثناء، خصوصاً وأن شمول تل أبيض يُشكل ورقة رابحة لتركيا لتحريك اقتصادها عبر افتتاح مختلف المراكز المختلفة. والمتوقع أن الرفض التركي سيواجه بحدّية من الإدارة الأميركية، خصوصاً وأن حجم الانتهاكات والخراب الذي تعاني منه مناطق شمال غرب سورية، وصراع دوائر القوى والنفوذ، وضعف البنية التحتية، عوامل تدفع تركيا إلى القبول، ولو على مضض، بمناطق الاستثناء؛ كونها سلة كاملة ما بين الاستثناء أو الشمول.

يحمل تمديد الولايات المتحدة أخيراً العقوبات والاستثناءات، بين طيّاته، رغبة في إيجاد قاعدة مجتمعية مُتجانسة للمناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية

وفي الجهة المقابلة، الحصّة الكبرى للاستثناء من العقوبات هي لصالح مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، لكن مع شمول مناطق معيّنة بقانون العقوبات، سواء المتنازع عليها بينها وبين القوات السورية، أو الواقعة على خط التماسّ. مع ذلك، تؤكّد بعض نُخب الإدارة الذاتية عدم استفادتها بشيء من ذلك الاستثناء، على قاعدة إن التمويلات لا تكون مباشرة عبر "الإدارة الذاتية"، وأن التعامل الاقتصادي الدولي الرسمي لم يحصل حتّى تاريخه معها. كما أن بقاء معبر تل كوجر (اليعربية)، خارج قضية الدعم الإنساني للمنطقة، وعدم شمولها بهذا الاستثناء، أيضاً يدفع التفكير السليم للبحث عن الأسباب والمسببات، رغم أن الرفض الروسي هو السبب، والقضية تتعلق برضى الحكومي للجانبين، العراقي والسوري، وبعض التفاصيل المهمّة، مثل أيّ الأعلام ستُرفع، ومن سيُدير المعبر.

وفي كل الأحوال، التجربة الاقتصادية لمعبر سيمالكا الرابط بين كردستان العراق والمنطقة الكردية في سورية، والتي تتحكّم بها "الإدارة الذاتية"، خير دليل على الفشل الحوكمي، ومؤشّرات فشل إدارة الواردات الاقتصادية للمعبر وتوزيعها، بدليل الحجم المخيف للفقر المدقع الذي تعاني منه المنطقة. وأيضاً، يشكّل منع وصول قطع غيار مهمة، سواء لمولّدات الكهرباء، أو محطات توليد الطاقة، أو استخراج النفط والغاز، إشارات استفهام بشأن طبيعة الاستثناء، وعلى "الإدارة الذاتية" أن تبحث لديها وفي سياساتها وعلاقاتها بشأن طبيعة الموضوع.

من جهة أخرى، تبدو الخلفية الاقتصادية للقرارات واضحة عبر نوعية مشاريع التعافي المبكّر، والانتعاش الاقتصادي، والاستقرار السياسي، الذي شملته استثناءات العقوبات، والتي تقود إلى رسم معالم استقرار واضح للمنطقة، أو ربما الاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب على غزّة واليوم التالي للحرب، لا سيما أن ثالوث، الاقتصاد والأمن والاستقرار، لا ينفصل عن بعضه بعضاً، وهذا الثالوث هو الضامن الأكثر عمقاً وحيوية في مواجهة الإرهاب، سواء تنظيم داعش أو غيره، فحيث يوجد الفقر تتوفر الأرضية الخصبة للعنف، وتنتج معها سلوكياتٍ عنفية، يُعزّزها فشل القدرة الفردية على توفير المستلزمات الحياتية، وغياب الاستقرار، وهو ما يقود إلى الفشل الأمني واستمرار الحلول العسكرية. في المقابل، من شأن الاستقرار الاقتصادي هو الأخر توفير الأرضية الخصبة المواتية للاستقرار الأمني وتطبيق مشاريع التعافي الاقتصادي، عوضاً عن العسكري، وكفيل أيضاً بإيجاد الأمان محرّكاً أساسياً لسلوك الاستقرار.

يشمل قرار العقوبات عفرين التي تتحكّم بها فصائل وضعت على لائحة العقوبات الاقتصادية، مع كمٍّ كبير من تقارير دولية تؤكّد حجم الانتهاكات وكثافتها

وفي نظرةٍ فاحصةٍ للقضايا التي سيجري تمويلها أو عدم اعتراض وصول التمويل إليها، في معرض عمل المنظمات والهيئات الدولية وشركائها المحليين، فإنها تبيّن حجم أدوارها التقليدية المهمّة في الاستقرار. فمثلاً، أكثر ما تحتاجه الغالبية العظمى من المنطقة الكردية ومحافظتا الرقة ودير الزور وشمال غرب سورية نفسه طبق الأصل ما جرى تضمينه في قانون الاستثناء، توفير الدعم المالي والتجريبي لقطاع التعليم، من تأهيل المدارس والكوادر التعليمية، وإعادة تأهيل البنية التحتية للعملية التربوية، وبشكل أخصّ التعليم المهني والتقني. ولعلّ أخطر قطاع فشلت فيه هياكل الحكم المحلية، سواء "الإدارة الذاتية" أو مناطق المعارضة السورية، هو قطاع الصحة وما يحتاجه من توفير الرعاية الدائمة، وترميم المستشفيات، ودعمها بالأجهزة الطبية الحديثة والأشعة، والأدوية الطبية، خصوصاً، وفق مصادر من مشفى البيروني التخصّصي بأمراض الدم والسرطان في دمشق، أن 60% من المصابين بالسرطان هم من مناطق شمال شرق سورية. وأيضاً، وفق مصادر طبّية، المنشأ الأول لسرطان الدم في المنطقة سبُبه دخان الحراقات البدائية لتكرير النفط، وعوادم السيارات، وقلة نسبة الأكسجين النظيف في الهواء، وهو ما يُلزم بدعم البيئة وحمايتها، والكثير الكثير من الاهتمام بالزراعة، والدوائر المتعلقة بها، مثل المطاحن والصوامع والمخابز، فهي من صلب الأمن الغذائي، والاهتمام بالثروة الحيوانية التي تكاد أن تنقرض بسبب سوء الخدمات وقلّة مناطق الرعي. وكُل هذه القضايا مشمولة بالتمويل والدعم.

وعلى الرغم من عدم شمول الحرب كامل مناطق شمال شرق سورية، وخصوصاً بعض المدن الكردية، مثل قامشلو وديرك وعامودا وغيرها، لكنها تعاني من كوارث على مستوى البيئة، والمياه والكهرباء، وتوفير الغاز المنزلي، وهي بحاجةٍ كحال دير الزور والرقّة وعموم شمال غرب سورية لكثير من الترميمات، وإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي والمياه النظيفة، التي تكاد أن تتحوّل إلى عملة نادرة، خلال كثير من أشهر السنة، والفقر كفيل بإحداث سلوك العنف والنزاعات المجتمعية، وتأثيراتها المستقبلية.

التمديد أخيراً للعقوبات والاستثناءات يحمل، بين طيّاته، رغبة في إيجاد قاعدة مجتمعية مُتجانسة للمناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية. والواضح أن فهماً وسلوكاً جديديْن يتطلّب توفرهما من "الإدارة الذاتية" والمعارضة السورية، خصوصاً لجهة التعاطي مع الملفّات التي ستطرحها الإدارة الأميركية، سواء المواقف بين بعضهم بعضاً، أو العلاقات الداخلية لكل طرفٍ منهم، سواء الكردية -الكردية، أو الوضع العام في مناطق سيطرة المعارضة السورية، وإثبات إمكانية تقديم نموذج حوكمي حقيقي؛ حال رغبوا البقاء في المعادلة السورية.