ثورة الجياع إلى أجل غير مسمّى في سورية؟

منذ ما يزيد على الثماني سنوات، وتحديدا في 22/ 10/ 2014، كتبتُ في "العربي الجديد" مقالة عنوانها "ثورة جياع تقترب في سورية"، ولكن هذه الثورة لم تحدث في أي من هذه السنوات، بالرغم من اشتداد الحصار على حياة السوريين، وتردّي مستواهم المعيشي إلى الدرك الأسفل.

في تلك السنة، كان سعر صرف الدولار دون الـ 190 ليرة، وكان راتب الموظف من الدرجة الأولى يعادل 250 دولارًا، مع الإشارة إلى أنه كان قبل العام 2011 يتراوح بين 800 و1000 دولار، بحسب سنوات الخدمة للموظف، وكان برنامج تقنين الكهرباء على شكل أربع ساعات وصل وساعتي قطع، وأحيانًا قد تمنّ الحكومة على الشعب بخمس ساعات وصل وساعة قطع. وكان سعر البنزين 140 ليرة لليتر الواحد، وقد جرى رفعه في نهاية ذلك العام إلى 150، أما سعر المازوت الذي يعدّ العنصر الأساسي للتدفئة والمصانع فكان حينها 80 ليرة، رفع في نهاية العام إلى 150، ما شكّل صدمة حينها للناس. أما أسطوانة الغاز فكان سعرها 1150 ليرة، مع الإشارة إلى أن كل هذه السلع الضرورية كانت في أزمةٍ لا يستطيع المواطن الحصول عليها إلّا بمشقة، لكنها متوفرة بأريحية بأسعار أغلى في السوق السوداء.

خلال ثماني سنوات، تفاقمت الأزمات مجتمعة، من يتابع الوضع الراهن للسوريين في الداخل يرى بوضوح إلى أي دركٍ انهارت حياتهم، وكيف صارت الأسعار أكبر من تصوّر العقل وأكبر من الفهم والاحتمال، فالمحروقات شبه مفقودة، إلّا في السوق السوداء التي يصل فيها ثمن ليتر البنزين إلى عشرين ألف ليرة، والمازوت كذلك، ما أدّى إلى شلل شبه كامل في الحياة، حيث لا مدارس، لا جامعات، لا موظفين يستطيعون الوصول إلى أماكن عملهم، لا تنقّل بين المدن والمحافظات، وأسعار النقل جنونية، في حال توفر الوقود، أفران كثيرة تصنع الخبز الشعبي مغلقة، وتلك التي تصنع الخبز السياحي أو المحسّن، لا أزمة تمر عليها، لأن زبائنها يدفعون، ولا تمرّ الأزمة بجانبهم، بل لا يشعرون بوجودها.

اشتداد الحصار على حياة السوريين، وتردّي مستواهم المعيشي إلى الدرك الأسفل

لا يمكن الحديث عن كل المجالات التي طاولها العجز بسبب هذا الانهيار، لكن من الطبيعي القول إن اقتصاد الدولة في أسوأ حالاته، والليرة أيضًا لم تعد قادرةً على الصمود، فسقوط قيمتها مريع بسرعته أمام الدولار، إذ تجاوز الستة آلاف ليرة واقترب من السبعة آلاف، والشعب المسكين ينام على جوع ويفيق على بطون فارغة وأجسام ترتجف من البرد، وأطفال يتضوّرون جوعًا ويستهلكون أعمارهم ويكبرون تحت ضغط الحرمان، من دون أن يعرفوا الطفولة.

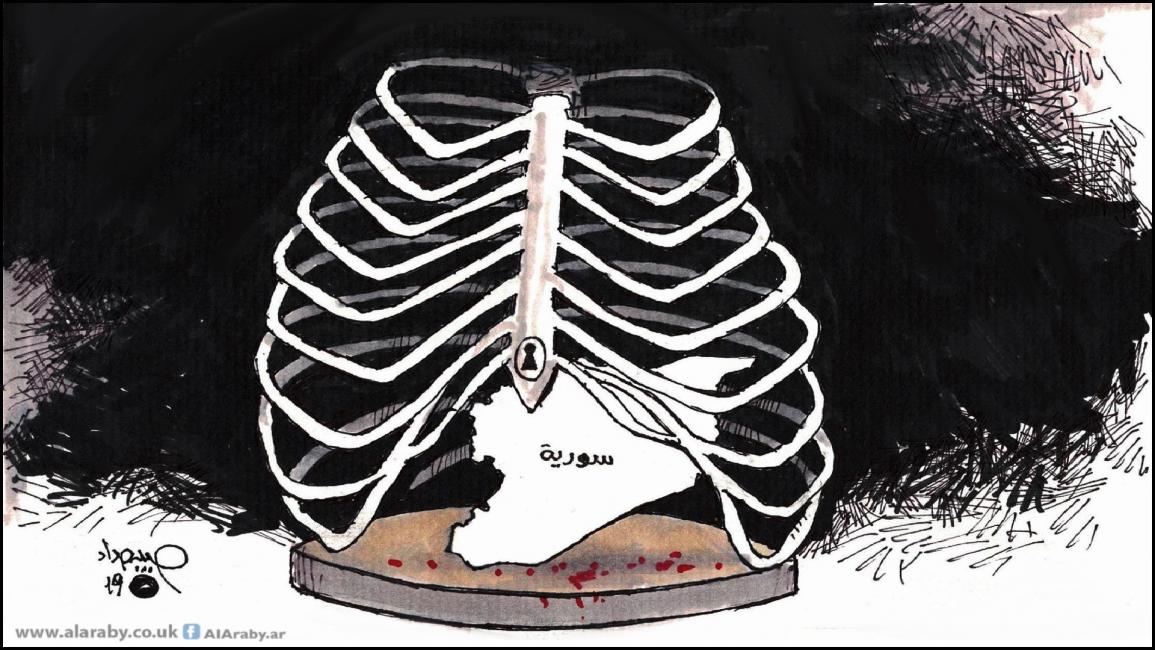

لم تعد الظروف والمبرّرات التي دفعت الشعب إلى الانتفاض هي نفسها، فإن كانت انتفاضة 2011 هي انتفاضة كرامة بالدرجة الأولى، انتفاض على الظلم والفساد والمحسوبيات وكمّ الأفواه واعتقال أصحاب الرأي وما إلى ذلك، فإن الجوع كان في آخر دوافعها، فالجوع لم يكن متغوّلًا في حياة السوريين فيما مضى، كان هناك فقر، وكان هناك عدم مساواة في الاستفادة من موارد البلاد ومن الخدمات وغيرها، ما يعزّز القهر من انعدام المساواة، إنما الفقر لم يكن يصل بالشعب إلى الجوع الحقيقي كما هو حاصل حاليا، لكن الشعب ثار في وجه هذا كلّه، وكان مطلبه الأول الحرية، وسرعان ما انزلق الاحتجاج إلى العنف والعسكرة، ردًّا على العنف الذي واجه انتفاضتهم، ثم وصلنا إلى ما وصلنا إليه من بلاد مقطّعة الأوصال تحت وصايات ونفوذ متعدّد، وانتهت بالشعب إلى مجتمعاتٍ ممزّقة متنافرة، مرهونةٍ حياتها للخارج، الذي لكل طرفٍ من أطرافه أجنداته ومصالحه يسعى إلى تحقيقها في هذه الحرب التي طالت وتطول، من دون أن يتقدّم الحراك السياسي بوصة واحدة إلى الأمام، فما المطلوب الآن؟

كانت المشكلة في سورية، وما زالت، تتمثل في غياب السياسة

إن كانت الاحتجاجات مستمرّة منذ عامين في السويداء، فهل يمكن القول إنها ستمتدّ إلى باقي المناطق؟ وهل من المعقول أن تحمل السويداء، وحدها، عبء المقاومة في وجه هذه الظروف القاهرة للحياة؟ أليس من الضروري إعادة تقييم السنوات الماضية، والبحث عن بدائل أكثر نجاعة في توجيه بوصلة أي حراك؟ كتب في العام نفسه، 2014، الكاتب السوري خطيب بدلة "وأما أنا، فقد وصلت إلى قناعةٍ مفادها بأن أكبر خطأ ارتكبناه، نحن الثوار السوريين، هو إضاعة الوقت في الحديث عن إسقاط النظام، ولم نكلّف خاطرنا بمناقشة المسائل الأساسية الكبرى التي تعطي للثورة ملامحها، وترسم شخصيتها، وتوصلها إلى إسقاط النظام فعلاً، وهي المتعلقة بدستور الدولة المقبلة، بعَلمها، باسمها، بمصادر التشريع فيها، وبكل آليات تداول السلطة فيها”، فهل فات الأوان على مناقشة الأخطاء "الكبرى"؟

بدأت الثورة السورية على شكل بؤر، لم يكن هناك من يقرّر، فمن قرّر أن نذهب إلى السلاح مثلًا؟ وهذا ليس قرارا عفويًا، ولم يكن هناك تنسيق. كانت المشكلة، وما زالت، غياب السياسة، انفجرت الثورة السورية على شكل براكين صغيرة ليست منسّقة ولا ترتبط مع بعضها بشكل قوي، وإذا كنا أشحنا وجوهنا عن تلك الحقيقة، فلا مجال لعدم الاعتراف بها اليوم، وفي الوقت نفسه، لا بدّ من الإشارة إلى أنه لا يمكن لحراك شعبي أن يتقدّم ويحقّق أي هدف له من دون الاستفادة من الأخطاء القاتلة السابقة، ومن دون التنسيق والالتقاء على أهدافٍ جامعة أساسية، فهل يمكن للشعب السوري حاليًّا هذا الاجتماع؟ تحتاج الوحدة الوطنية إلى انتماء طوعي من مختلف المكونات، حتى مفهوم الوطنية صار نقطة خلافية، فماذا لو بقينا على حالنا من عدم الاجتماع؟ سيجري مزيد من التفكك والانقسام، وربما التنافر والمواجهة فيما بين المكونات، وهذا ما يضعف أي حراك.

من يتابع الوضع الراهن للسوريين في الداخل يرى بوضوح إلى أي دركٍ انهارت حياتهم

كانت المشكلة، في البداية، مشكلة حربٍ وهروب رأس مال، أمّا خلال السنوات الثلاث الماضية فقد اختلف الوضع. إنه الآن في سورية أصعب بكثير من العام 2014، العقوبات أثرت بشكل أكيد وواضح، لكن المشكلة أكبر من العقوبات، هي في سوء الإدارة والفساد، وفي وضع الاقتصاد المنهك الذي تعد الدولة هي المخوّل الرئيسي لإدارته وحمايته، وفي الوضع الإقليمي الذي لم يعد كما كان، بل والعالمي أيضًا، حيث داعما النظام الرئيسيان، روسيا وإيران، في أزمة ولم يعد في خططهما الدعم كما كان في السابق، والنتيجة أن الشعب السوري تزداد معاناته يومًا بعد يوم، حتى وصل إلى شفير الهاوية. الدور الاقتصادي هو الفاعل في الوقت الراهن، في ظل الجمود السياسي، شبه المنعدم حاليًا، لو وجد أي تمثيلٍ سياسيٍّ قادر على إقناع البقية في الانضمام إلى صفوف المحتجين، لكن لا يوجد، فمناطق سيطرة المعارضة ليست أفضل حالًا، هم يسعون إلى تغيير واقعهم أيضًا، إنما بدون خطة ولا سقف سياسي فاعل.

بعد انهيار المجتمع، وتردي الوعي إلى الدرك الأخير، واستلاب الجوع للأجساد والنفوس، وتهديده حياة المواطنين السوريين، لن يكون هناك مفر من انتقام الجائعين، لن يكون مفرّ من هياج غريزتهم بأعتى صورها وممارساتها، هذا استنتاجٌ منطقي آخر، لكن الواقع يدفعنا أيضًا إلى سؤال استقرائي في المقابل: هل حاجز الخوف عاد وانبنى بقوة أكبر في نفوس الناس؟ هل بات الخوف أكبر من الجوع، وتخطّيه أقرب إلى الموت؟

وأخيرًا: هل كان ما كتبت في تلك المقالة نبوءةً خاطئة، تنمّ عن قصورٍ منّي في فهم ما يحدث على الأرض؟ أم استقراء خاطئ لما توهّمتُ حينها، وربما توهّم غيري أنها أسباب وجيهة لاندلاع ثورةٍ من هذا النوع، أم عدم فهم بما يكفي لما يخزّن التاريخ من تجارب مماثلة، ثورات الجوع في العالم، والتي من أشهرها الثورة الفرنسية؟ كثيرون، وكاتبة هذه السطور من بينهم، كانوا يحلمون بثورةٍ أخرى غير ثورة الجياع، ثورةٍ لها غطاء فكري يحميها ويدفعها إلى التقدّم. ومع هذا، يبدو أن ثورة الجياع تعاني في رحمها.