جمهورية سعيّد الجديدة في تونس

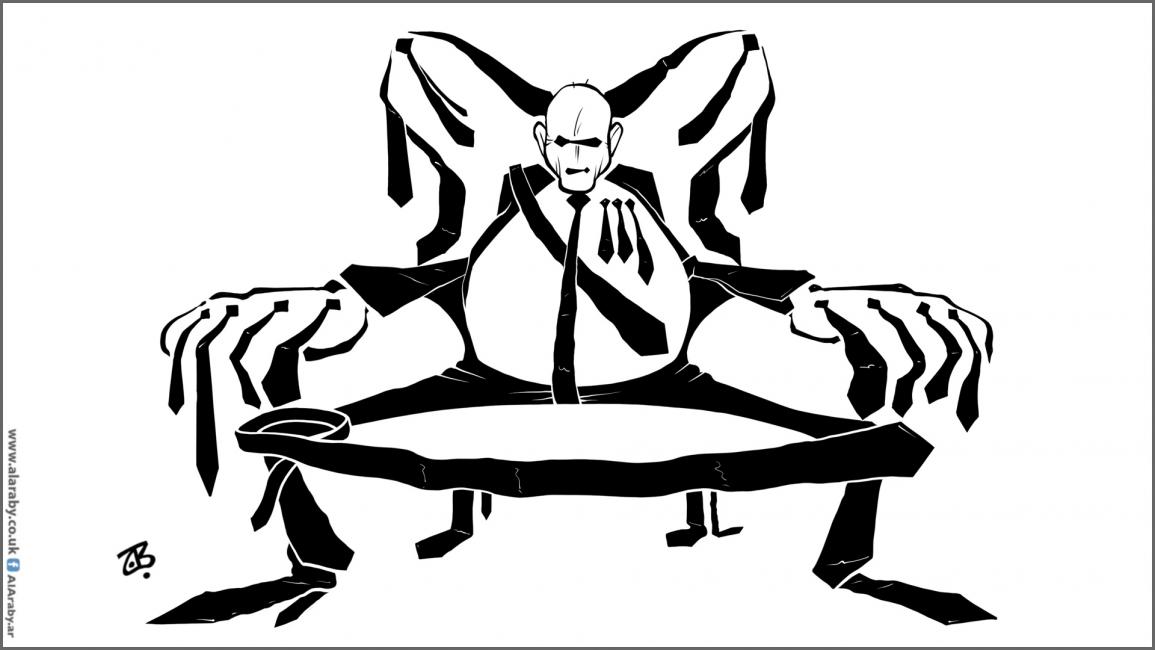

رغم تعدد دعوات الحوار الوطني في تونس لتجاوز الأزمة السياسيّة والاقتصادية الخانقة، ولطمأنة المتابعين الخارجيين، خصوصا الجهات المانحة التي تبحث عن الحد الأدنى من الضمانات السياسية والاستقرار الاجتماعي لإنجاح مفاوضات الحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي، إلا أن الرئيس التونسي قيس سعيّد يأبى إلا أن يجعله حوارا شكلانيا يجمع أنصار انقلابه المعلن في 25 يوليو/ تموز الماضي، ويستثني منه رافضي إجراءاته الذين يصفهم بالخونة والفاسدين في كل مرة. ومن الواضح أن الرجل لا يؤمن بالحوار، ومصرّ على تنفيذ أجندته السياسية الخاصة، وما أعلنه أخيرا من تشكيل لجنة لإدارة الحوار الوطني ليست إلا ذرّ رمادٍ على العيون، ومحاولة للتخفيف من حدّة الضغوط الخارجية عليه. وهذه اللجنة ستتشكّل من هيئتين، واحدة استشارية تسهر على صياغة دستور وقانون انتخابي جديدين للجمهورية الجديدة كما يسميها، يشارك فيها خبراء وأساتذة قانون دستوري موالون له، وهيئة أخرى لنقاش الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، تشارك فيها المنظمات الوطنية ومن يختاره قيس سعيّد من الساحة السياسية. بما يجعل المسألة السياسية وموضوع الجمهورية الجديدة حكرا على الرئيس دون غيره، يحيك تفاصيلها وأركانها كما لو كانت ملكية خاصة، ويُلهي، في الأثناء، بقية المُنتظم المدني والسياسي الحاضي بقبوله بالمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، التي لم يعبأ لها يوما منذ توليه الحكم.

تقوم الجمهوريات الجديدة على المصالحة والتضامن لتحقيق حلم مشترك، وهو ما يعزّز وحدتها في وجه التعثرات والارتدادات

صحيح أن سعيّد سيعرض مخرجات هيئاته على الاستفتاء، ولكن بعد تنقيحه القانون الأساسي لهيئة الانتخابات وتعيين أعضاء جدد، عُرف بعضهم بولائهم له ومواقفهم المعادية لقوى المعارضة، بما فتح باب الطعن والتشكيك في نزاهة كل عملية انتخابية قادمة ومصداقيتها. هو الذي يعمل على تأسيس جمهورية جديدة، يحاول بعض أعضاء حملته التفسيرية تشبيهها بالجمهورية الخامسة في فرنسا التي أقيمت في عهد شارل ديغول سنة 1958، غير أنها، في ما يبدو، مستوحاة من التجربة المصرية بعد إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تأسيس جمهورية جديدة في بداية هذه السنة.

ولا يتوانى قيس سعيّد في بث خطاب عدواني يؤسّس للكراهية، ويحرّض على العنف والفوضى، حتى في أثناء كلمته ليلة عيد الفطر، من خلال نعت معارضيه بأبشع النعوت واتهامهم جزافا بعرقلة عمل الدولة والاحتكار والمضاربة لتعفين الأجواء، من دون أي أدلة، ناهيك عن استحضاره السابق اللاءات التي جهر بها العرب ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في العام 1967، "لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض"، ليوجهها رئيس تونس إلى معارضيه من أبناء شعبه.

تقوم الجمهوريات الجديدة على المصالحة والتضامن لتحقيق حلم مشترك، وهو ما يعزّز وحدتها في وجه التعثرات والارتدادات. أما ما دون ذلك فهو مهدّد بالسيلان والانهيار، فالأحقاد والأوهام لا تبني وطنا. ولا يمكن لأي حوار وطني أن ينجح في تونس، خصوصا إذا تجاهل الأحزاب التونسية التي حظي بعضها بثقة جزء من التونسيين في الانتخابات التشريعيّة سنة 2019، وإذا ما حاول أن يجعل من أهم المنظمات الوطنية مطيةً لتمرير مشروع سياسي شعبوي يفكّك مؤسسات الدولة ويضرب وحدة مجتمعها. كما أن الحوار لا يمكن أن ينطلق من نتائج استشارة إلكترونية قام بها قيس سعيّد قبل أشهر، ولم يتجاوز عدد المشاركين فيها نصف المليون، ولم يتم بعد الإعلان عن نتائجها المضمونية الرسمية، باستثناء تصريحات للرئيس، في كل مرة، ليستشهد بما يسميه الإرادة الشعبية. وهي استشارة مزيّفة لا تعبر عنها التوجهات الحقيقية للشارع التونسي المُنهك اقتصاديا واجتماعيا بسبب الزيادات المتكرّرة في الأسعار، وفقدان عديد المواد الأساسية، والتأخير المتكرر في صرف أجور موظفي الدولة، إلى جانب الترفيع المشطّ في أسعار الأعلاف، وقد شهدت جهاتٌ عديدة احتجاجات واسعة لمربّي الماشية الذين اعتبروا هذه الخطوة بمثابة الرصاصة القاتلة للقطاع الفلاحي.

الأوضاع الحالية أسوأ على جميع الأصعدة، مع تسجيل انتكاسةٍ على مستوى الحقوق والحرّيات والتعدّي على الدستور

وقد أثبت فشل تحرّكات 8 مايو/ أيار (الحالي) التي دعا إليها أنصار الرئيس تقلّص شعبيته وزيف استشارته، كما أكدت بعض الصور فوضوية من تبقوا له من داعمين، إذ رفعوا أعلام روسيا، تعبيرا منهم عن رفض بيانات الدول الأوروبية والولايات المتحدة التي تلحّ على ضرورة استئناف الحياة الديمقراطية في تونس، في وقتٍ تحاول فيه حكومة الرئيس جاهدة إيجاد حلول مع صندوق النقد الدولي لسد العجز المالي في ميزانية 2022.

بقدر ما كان حوار سنة 2013 في تونس مخرجا لإنهاء أزمة سياسية، إلا أن الأوضاع الحالية أسوأ على جميع الأصعدة، مع تسجيل انتكاسةٍ على مستوى الحقوق والحرّيات والتعدّي على الدستور، ما يتطلب حوارا عقلانيا جامعا أساسه المشترك الوطني والبناء على المكتسبات السابقة وإصلاح الديمقراطية الناشئة من داخلها وبآلياتها المؤسساتية. أما الادّعاء بالقطيعة الكلية مع الماضي باسم محاربة الفساد فهو لا يعدو إلا أن يكون فعلا تدميريا، غرضه تقويض المسار الديمقراطي والاستفراد بالسلطة، والتأسيس لنظام كلّياني محدود الآفاق يُقايَضُ فيه الشعب بين الأمن والحرية، وبين الخبز (الرغيف) والكرامة، مع تأجيل سداد الديون الخارجية للأجيال القادمة.